Органы дыхания человека картинки

Дыхательная система человека

В человеческом организме, при помощи поступающего вместе с воздухом кислорода, происходит кислородное окисление. При этом вдыхаемый кислород окисляется, а вместо него выдыхается углекислый газ.

Далее, уже в клетках происходит бескислородное окисление органических веществ, иначе называемое гликолизом. Дыхание делят на два этапа: внешнее и внутренне. При внешнем дыхании происходит обмен атмосферного воздуха и воздуха из альвеол.

При внутреннем дыхании, происходит потребление кислорода митохондриями, с образованием углекислого газа.

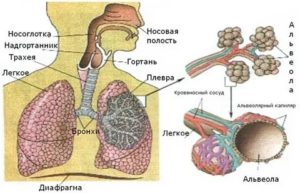

Рисунок 1. Дыхательные пути. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ

1 — носовые ходы; 2 — носоглотка; 3 — гортань; 4 — трахея.

Дыхательную систему образуют дыхательные пути и легкие. К дыхательным путям относят:

- носовые полости,

- носоглотку,

- гортань,

- трахею,

- бронхи.

Воздухоносные пути – это целый лабиринт, образованный множеством хрящевых выростов и перегородок. В носовой полости атмосферный воздух согревается, благодаря густой сети кровеносных сосудов, пронизывающих слизистую оболочку носовых ходов и носоглотки.

Кроме того, воздух увлажняется, очищается от пыли и обеззараживается благодаря слизи, скапливающейся на реснитчатом эпителии тканей воздухоносных путей. При помощи обонятельного анализатора мы можем почувствовать запах вдыхаемого нами воздуха. Следующим этапом является прохождение воздуха через хоаны в гортань.

В гортани, между черпаловидным и щитовидным хрящом имеются две парные складки слизистой оболочки – это ые связки, составляющие ой аппарат. От плотности складок и силы их натяжения зависит тембр голоса.

- Курсовая работа 460 руб.

- Реферат 220 руб.

- Контрольная работа 200 руб.

Когда человек дышит, ая щель свободно открыта, когда в глотку попадает пища, то надгортанник закрывает вход в гортань. Гортань плавно переходит в трахею.

Трахея представлена в виде мышечной трубки, поддерживаемой хрящевыми кольцами, в длину она составляет около тринадцати сантиметров.

Трахея разделяется на два бронха, которые в свою очередь ветвятся на бронхиолы, образуя бронхиальное дерево.

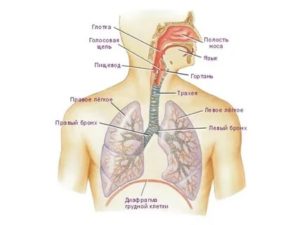

Рисунок 2. Легкие человека. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ

1 — правое легкое; 2 — плевральная полость.

Легкие у человека расположены в грудной клетке и защищены ребрами. Правое легкое состоит из трех долей, левое – из двух.Ацинус является структурной единицей легкого, представляет собой совокупность бронхиол с альвеолами, напоминающими виноградную гроздь. Проходя через трахею, бронхи и бронхиолы, воздух попадает в альвеолы.

Внутренняя поверхность альвеол выстлана суфрактантом. Суфрактант – это пленка, обладающая бактерицидными свойствами и не позволяющая альвеолам слипнуться.

Число альвеол может достигать семисот миллионов, при этом их общая дыхательная поверхность будет составлять до ста двадцати квадратных метров. Каждое из легких защищено серозным мешком.

Мешок состоит из двух слоев – внутренний (висцеральный) и наружный (париетальный), который срастается со стенкой грудной полости. Между этими слоями находится плевральная полость, сохраняющая постоянное давление ниже атмосферного.

Если при ранении в плевральную полость попадает воздух, наступает такое явление как пневматоракс и легкое перестанет растягиваться при вдохе, вследствие чего дыхательный цикл будет нарушен.

Жизненная емкость легких (ЖЕЛ)

Определение 1

Жизненная емкость легких – это максимальное количество воздуха, выдыхаемого человеком, после того, как он сделал глубокий вдох.

Жизненная емкость легких составлена из нескольких частей:

- дыхательный объем;

- дополнительный;

- резервный объем.

Дыхательный объем легких – это количество воздуха, которое человек вдыхает и выдыхает в спокойном состоянии. Дополнительным называется объем воздуха, который вдыхает человек после спокойного вдоха.

Резервным называется тот воздух, который человек способен выдохнуть после спокойного выдоха.

Кроме того, в легких всегда есть немного воздуха, который человек не выдохнет ни при каких условиях – это остаточный объем, он составляет примерно 1000 см3.

Замечание 1Существует такое понятие, как дыхательное мертвое пространство – это часть дыхательных путей, в которой никогда не происходит газообмен.

Газообмен в легких и тканях

Во время вдоха поступающий в легкие воздух смешивается с воздухом, уже находившимся в дыхательных путях после выдоха, т.к. даже альвеолы полностью не спадаются при выдохе.

Рисунок 3. газов во вдыхаемом, и выдыхаемом воздухе (в %). Автор24 — интернет-биржа студенческих работ

Во время дыхания воздух в легких заменяется на новый лишь на 15%. Свежий воздух просто смешивается с тем воздухом, что уже был там. Таким образом, содержание газов в выдыхаемом воздухе в процентах, составляет:

Движение газов в легких подчиняется законам парциального давления. Парциальное давление – это давление, которое он оказывает в общей смеси газов. Парциальное давление O2 в альвеолах равно 100 мм ртутного столба.

А в венозной крови сорока мм ртутного столба. Поэтому кислород переходит из альвеол в кровяное русло.

Напротив же, парциальное давление СО2 выше в крови, чем в альвеолах, поэтому углекислый газ покидает кровь, стремясь очутиться в альвеолах.

Практически весь кислород крови находится в соединении с гемоглобином (99%), в то время как на дол растворенного в крови кислорода приходится всего 1%.

Углекислый газ чаще всего транспортируется не в чистом виде, а в соединениях, образуя гидракарбонаты и карбгемоглобин.

Регуляция дыхания

В зависимости от ситуации и от потребности организма в кислороде, происходит регуляция дыхания, в ходе которой меняется глубина и частота дыхания. Регуляция происходит за счет нервной системы и гуморальной системы.

Нервная регуляция осуществляется дыхательным центром продолговатого мозга, в котором различают отдел вдоха и отдел выдоха. Отделу вдоха свойственна автоматия, раз в 4 с здесь возникает возбуждение, которое проводится к дыхательным мышцам, происходит вдох.

При растяжении альвеол происходит возбуждение рецепторов в их стенках, возбуждение проводится по блуждающему нерву к центру выдоха и тормозится центр вдоха. Происходит выдох, стенки альвеол спадаются, происходит возбуждение рецепторов на сжатие, от которых импульсы проводятся в центр вдоха и начинается вдох. Таким образом, вдох рефлекторно вызывает выдох, а выдох — вдох.

На дыхательные движения оказывает влияние и кора больших полушарий, человек может сознательно изменять частоту и глубину дыхательных движений.Мы не задумываемся над тем, как вдохнуть и как выдохнуть воздух: это происходит автоматически. Но существует нервная регуляция, которая руководит процессом дыхания за нас. Так, продолговатый мозг имеет два отдела:

- отдел, отвечающий за вдох;

- отдел, отвечающий за выдох.

Продолговатый мозг посылает сигнал дыхательным мышцам, заставляя их совершать движения, способствующие вдоху. Как только вдох произошел, и альвеолы растянулись, подается другой сигнал: выдохнуть. Но как только выдох произошел, и стенки легких сжались, подается новый сигнал на вдох и так далее. Таким образом, вдох дает толчок выдоху, а выдох дает начало вдоху, образуя дыхательный цикл.

Дыхательная система имеет эффективные защитные приспособления: кашель и чихание. Говоря простым языком, кашель – это резкий выдох через рот, а чихание – это резкий выдох через нос.

И кашель, и чихание, происходя по одной причине: чужеродный компонент попал на рецептор носовой полости или гортани.

В этом случае рецепторы немедленно посылают сигнал продолговатому мозгу, а продолговатый мозг, в свою очередь подает сигнал о резком выдохе, для очищения полостей от чужеродных веществ.

Источник: https://spravochnick.ru/biologiya/astronomiya_keplera/dyhatelnaya_sistema_cheloveka/

Дыхательная система

Дыхательная система обеспечивает функции внешнего дыхания, то есть газообмена между кровью и воздухом. Внутренним, или тканевым дыханием называют газообмен между клетками тканей и окружающей их жидкостью и окислительные процессы, которые происходят внутри клеток и приводят к получению энергии.

Газообмен с воздухом осуществляется в легких. Он направлен на то, чтобы кислород из воздуха поступил в кровь (был захвачен молекулами гемоглобина, так как в воде кислород растворяется плохо), а растворенный в крови углекислый газ выделился в воздух, во внешнюю среду.

Взрослый человек в покое совершает около 14-16 вдохов за минуту. При физической или эмоциональной нагрузке могут увеличиваться глубина и частота дыхания.

Дыхательные пути

Дыхательные пути несут воздух к легким. Они начинаются с носовой полости, оттуда по носовым ходам воздух попадает в глотку. На уровне глотки дыхательные пути встречаются с пищеварительными. Выделяют носоглотку и ротоглотку (их разделяет язычок). Ниже, на уровне надгортанника, они вместе образуют гортаноглотку.

Схема дыхательных путей

Из гортаноглотки воздух идет в гортань, далее – в трахею. Стенки гортани образованы несколькими хрящами, между которыми натянуты ые связки. При спокойном вдохе и выдохе ые связки расслаблены. При прохождении воздуха между напряженными связками возникает звук. Человек способен произвольно менять углы наклона хрящей и степень натяжения связок, что делает возможным речь и пение.

Условная граница между верхними и нижними дыхательными путями проходит на уровне гортани.

К верхним дыхательным путям можно также отнести ротовую полость, так как иногда дыхание осуществляется и через рот. Дыхание носом является более физиологичным по нескольким причинам:

- Во-первых, проходя через извитые носовые ходы воздух успевает согреться, увлажниться и очиститься от пыли и бактерий. При охлаждении дыхательных путей снижается защитная способность иммунитета и повышается риск заболеть;

- Во-вторых, в носовой полости есть рецепторы, которые запускают чихание. Это сложный защитный рефлекторный акт, направленный на удаление из дыхательных путей инородных тел, вредных химических веществ, слизи и прочих раздражителей;

- В-третьих, в носовых ходах находятся обонятельные рецепторы, благодаря которым человек различает запахи.

К нижним дыхательным путям относят гортань, трахею и бронхи. Пути движения воздуха и пищи перекрещиваются, поэтому еда или жидкость могут попадать в трахею.

Такое устройство органов дыхания эволюционно восходит к двоякодышащим рыбам, которые для дыхания заглатывали воздух в желудок. Вход в трахею перекрывается специальным хрящем, надгортанником.

Во время акта глотания надгортанник опускается, чтобы пища и жидкость не проникли в легкие.

Трахея расположена кпереди от пищевода, она представляет собой трубку, в стенке которой находятся хрящевые полукольца, которые придают трахее необходимую жесткость, чтобы она не спадалась и воздух мог бы проходить к легким. Задняя стенка трахеи мягкая, поэтому при прохождении по пищеводу твердых комков она может растягиваться и не создавать препятствий пище.При отеках шеи (например, при аллергическом отеке Квинке) трахея защищена от сдавливания в отличии от гортаноглотки. Поэтому при отеке гортани человек может задохнуться. Если гортань еще проходима, в нее вставляют жесткую трубку, чтобы обеспечить ток воздуха. Если же гортань уже отекла слишком сильно, делают трахеотомию: разрез в трахее, в который вставляют трубку для дыхания.

На уровне V-VI грудного позвонка трахея делится на два главных бронха, правый и левый. Место разделения трахеи называется бифуркацией. Бронхи схожи по строению с трахеей, только хрящи в их стенках имеют форму замкнутых колец. Внутри легких бронхи тоже ветвятся, переходят в более мелкие бронхиолы.

Прием Хаймлиха

Иногда инородные тела все же попадают в нижние дыхательные пути. В этом случае слизистая раздражается и человек начинает кашлять, чтобы удалить инородное тело. Если дыхательные пути перекрываются полностью, наступает асфиксия, человек начинает задыхаться.

Традиционным способом помочь в такой ситуации считают удары по спине.

Однако, если наносить удары стоящему прямо человеку, инородное тело под действием силы тяжести сместится вниз и вероятнее всего закупорит правый главный бронх (он отходит от трахеи меньшим углом).

Дыхание после этого восстановится, но не в полном объеме, так как функционировать будет только одно легкое. Пострадавшему будет необходима госпитализация.

Чтобы предотвратить закупорку главного бронха, перед выполнением ударов по спине нужно, чтобы пострадавший нагнулся вперед. При этом ударять следует между лопатками, совершая резкие толкательные движения снизу-вверх.

Если после 5 ударов пострадавший продолжает задыхаться, следует выполнить прием Хаймлиха (Геймлиха): встав за спиной пострадавшего, положить кулак одной руки над пупком и резко и сильно нажать обеими руками. Прием Хаймлиха можно выполнять и лежащему человеку (см. рисунок).

Легкие, газообмен

В организме человека два легких, правое и левое. Правое состоит из трех долей, левое – из двух. Вообще, левое легкое меньше по размеру, так как часть объема грудной клетки слева занимает сердце. Именно в легких происходит газообмен между кровью и воздухом.

По самым тонким частям дыхательных путей, терминальным (конечным) бронхиолам, воздух попадает в альвеолы. Альвеолы представляют собой полые пузырьки с тонкими стенками, которые оплетены густой сетью капилляров.

Пузырьки собраны в гроздья, которые называют альвеолярными мешочками, они образуют респираторные отделы легких. Каждое легкое содержит около 300 000 000 альвеол. Такое строение позволяет значительно увеличить площадь поверхности, на которой происходит газообмен.

У человека общая площадь поверхности альвеолярных стенок составляет от 40 м² до 120 м².

Строение легких

Венозная кровь подходит к альвеолярному мешочку по артериоле. По венуле в сторону сердца оттекает насыщенная кислородом артериальная кровь. Кислород и углекислый газ движутся по градиенту концентрации путем пассивной диффузии, так как в воздухе относительно много кислорода и мало углекислого газа.Состав атмосферного воздуха: 21% кислорода, 0,03% углекислого газа (СО2) и 79% азота. На выдохе состав воздуха изменяется следующим образом: 16,3% кислорода, 4% СО2 и по-прежнему 79% азота.

Видно, что концентрация СО2 возрастает более, чем в 100 раз! При этом концентрация кислорода изменяется не так сильно, поэтому для того, чтобы воздухом снова можно было дышать, важнее удалить из него избыток углекислого газа, а не насытить кислородом.

Стенки альвеол изнутри покрыты сурфактантом, это поверхностно-активное вещество, которое предотвращает спадение альвеол на выдохе.

Сурфактант уменьшает силу поверхностного натяжения, его выделяют специальные клетки-альвеолоциты.

При воспалительных процессах состав сурфактанта может изменяться, альвеолы начинают схлопываться и слипаться, уменьшается площадь поверхности газообмена, возникает чувство нехватки воздуха, одышка.

Способом расправить слипнувшиеся альвеолы является зевание – ещё один сложный рефлекторный акт дыхательной системы. Зевание возникает, когда к мозгу поступает недостаточно кислорода.

Дыхательные движения, легочные объемы

Грудная полость изнутри выстлана гладкой серозной оболочкой – плеврой.

Плевра имеет два листка, один покрывает стенку грудной полости (париетальная, или пристеночная плевра), другой – сами легкие (висцеральная, или легочная плевра).

Листки плевры выделяют плевральную жидкость, которая смягчает скольжение легких и предотвращает трение. Также плевра обеспечивает герметичность плевральной полости, благодаря чему возможно дыхание.

При вдохе человек изменяет объем дыхательной клетки двумя путями: за счет поднятия ребер и за счет опускания диафрагмы.

Ребра имеют косонисходящее направление, поэтому при напряжении основных дыхательных мышц они поднимаются вверх, расширяя грудную клетку. Диафрагма – мощная мышца, которая разделяет органы грудной и брюшной полостей.В расслабленном состоянии они образует купол, а когда напрягается – становится плоской и прижимает вниз органы брюшной полости.

Схема дыхания

Если в процессе вдоха большую роль играет подъем ребер, такой тип дыхания называется грудным, он характерен для женщин. У мужчин чаще преобладает брюшной (диафрагмальный) тип дыхания, при котором основную роль во вдохе играет напряжение диафрагмы.

Из-за того, что плевральная полость герметична, а объем грудной клетки увеличивается, давление в плевральной полости на вдохе падает и становится ниже атмосферного (условно такое давление называют отрицательным). Воздух из-за разности давлений по дыхательным путям начинает поступать в легкие.

Если герметичность плевры нарушена (такое может произойти при переломе ребер или проникающем ранении), воздух будет поступать не в легкие, а в плевральную полость. Может даже произойти спадение легкого или его доли, так как атмосферное давление будет действовать снаружи, не расправляя, а наоборот, сжимая легочную ткань.

Проникновение газа в плевральную полость называется пневмотораксом. Газообмен в спавшемся легком невозможен, поэтому при ранении грудной клетки очень важно как можно скорее обеспечить герметичность плевральной полости.

Для этого используют герметичные повязки, непосредственно к ране прикладывают кусок клеенки, полиэтилена, тонкой резины и т.д.

Если интенсивность вентиляции необходимо увеличить, к работе основных дыхательных мышц присоединяются вспомогательные: мышцы шеи, груди, некоторые спинные мышцы. Так как многие из них крепятся к костям пояса верхних конечностей, для облегчения дыхания люди опираются руками, чтобы зафиксировать пояс конечностей. Подобные позы можно наблюдать у больных людей при приступе астмы.

Выдох в покое происходит пассивно. Есть дыхательные мышцы, с помощью которых можно совершить резкий (форсированный) выдох. Это в основном мышцы брюшного пресса: при напряжении они сдавливают органы брюшной полости, выталкивая вверх диафрагму.

В покое легкие вентилируются неравномерно, хуже всего вентилируются верхушки легких. Это компенсируется тем, что кровоснабжаются верхушки обильнее, чем основания.

Объем спокойного выдоха составляет в среднем 0,5 л. Существуют резервные объемы вдоха и выдоха, при необходимости человек начинает дышать усиленно, делать глубокие вдохи и форсированные выдохи.При этом объем воздуха в легких увеличится в несколько раз.

Максимальный объем, который человек может выдохнуть после глубокого вдоха, называется жизненной емкостью легких (ЖЕЛ) и составляет около 4,5 л. При этом в дыхательных путях всегда, даже после полного выдоха, остается некоторое количество воздуха (иначе дыхательные пути спадались бы). Этот воздух составляет остаточный объем, около 1,5 л.

Для исследования функции внешнего дыхания используют спирографию. Пример спирограммы представлен на рисунке:

Пример спирограммы

Тканевое дыхание

В тканях организма, где концентрация кислорода меньше, чем в легких, молекулы кислорода выходят из эритроцитов в кровь и затем поступают в тканевую жидкость. Кислород плохо растворяется в воде, поэтому он высвобождается эритроцитами постепенно.

Клетки ткани через тканевую жидкость отдают в кровь СО2, который хорошо растворим в воде и не требует гемоглобина для переноски.

Таким образом, транспорт газов происходит пассивно, без затраты энергии. Эффективный газообмен между кровью и тканью возможен только в капиллярах, так как их стенка достаточно тонкая, а скорость течения крови достаточно медленная.

Важно помнить, что конечная цель работы дыхательной системы – обеспечить поступление кислорода внутрь клетки, так как именно аэробное окисление глюкозы является источником энергии для человека. Процесс получения энергии происходит внутри клеточных органелл, митохондрий.

Глюкоза под действием дыхательных ферментов проходит несколько этапов окисления, в результате чего образуются молекулы АТФ, вода и углекислый газ. АТФ – универсальный переносчик энергии, который используется практически во всех процессах в клетке.

Клеточное дыхание

Регуляция дыхания

Дыхательный центр расположен в продолговатом мозге, он регулирует глубину и частоту вдохов. Рецепторы на его поверхности реагируют в основном на повышение концентрации СО2 в крови.

То есть, если в воздухе нормальная концентрация кислорода, но повышено содержание углекислого газа (гиперкапня) человек будет испытывать сильный дискомфорт. Появится одышка, головокружение, удушье, человек потеряет сознание.

У многих людей повышенная концентрация СО2 вызывает панику.

При гипервентиляции легких (слишком частое и глубокое дыхание) из крови вымывается СО2, что тоже ведет к головокружению и иногда к потере сознания, потому что система регуляции дыхания «сбивается».

Есть также рецепторы, которые реагируют на снижение или повышение кислорода в крови. При гипоксии (нехватке кислорода) возникает вялость, заторможенность и спутанность сознания. Через некоторое время наступает эйфория, которая сменяется ступором и потерей сознания.Сигналы из дыхательного центра поступают к межреберным мышцам и диафрагме. При избытке углекислого газа в большей усиливается частота дыхательных движений, а при недостатке кислорода – их глубина.

В верхних дыхательных путях, трахее и крупных бронхах, в листках плевры находятся кашлевые рецепторы. В ответ на раздражение слизистой они запускают кашлевой рефлекс, чтобы избавиться от раздражителя. В мелких бронхах и бронхиолах кашлевых рецепторов нет, поэтому если воспалительный процесс локализован в терминальных отделах дыхательных путей, он не сопровождается кашлем.

Слизь, которая выделяется при воспалении, через некоторое время доходит до крупных бронхов и начинает раздражать их, запускается кашлевой рефлекс. Различают продуктивный и непродуктивный кашель. При продуктивном кашле происходит отделение мокроты. Если слизи недостаточно много или она слишком вязкая и трудно отделяется, кашель непродуктивный.

Для облегчения отхождения мокроты используют разжижающие лекарства, муколитики. Чтобы люди не страдали от сильного кашля, используют противокашлевые препараты, которые уменьшают чувствительность рецепторов или угнетают центр кашлевого рефлекса.

Нельзя тормозить кашлевой рефлекс, если в бронхах находится большое количество мокроты. В этом случае ее отхождение будет затруднено, и она может закупорить просвет бронхов. Раньше в качестве противокашлевых капель для детей применяли героин.

Источник: https://spadilo.ru/dyxatelnaya-sistema/

Дыхательная система человека — органы, строение и функции: схема с описанием

Сложно переоценить значимость кислорода для организма человека. Ребёнок ещё в утробе матери не сможет полноценно развиваться при недостатке этого вещества, которое поступает через материнскую кровеносную систему. И при появлении на свет кроха издаёт крик, совершая первые дыхательные движения, которые не прекращаются в течение всей жизни.

Кислородный голод никак не регулируется сознанием. При недостатке питательных веществ или жидкости мы испытываем жажду или необходимость в еде, но едва ли кто-то ощущал потребность организма в кислороде.

Регулярное дыхание возникает на клеточном уровне, поскольку ни одна живая клетка не способна функционировать без кислорода. И чтобы этот процесс не прерывался, в организме предусмотрена дыхательная система.

Дыхательная система человека: общие сведения

Дыхательная, или респираторная, система представляет собой комплекс органов, благодаря которым осуществляется доставка кислорода из окружающей среды в кровеносную систему и последующее выведение отработанных газов обратно в атмосферу.

Помимо этого, она задействована в теплообмене, обонянии, формировании ых звуков, синтезе гормональных веществ и метаболических процессах.

Однако наибольший интерес представляет именно газообмен, поскольку является наиболее значимым для поддержания жизнедеятельности.При малейшей патологии дыхательной системы функциональность газообмена снижается, что может приводить к активации компенсаторных механизмов либо кислородному голоданию. Для оценки функций органов дыхания принято использовать следующие понятия:

- Жизненная ёмкость лёгких, или ЖЕЛ,— максимально возможный объём атмосферного воздуха, поступившего за один вдох. У взрослых он варьируется в пределах 3,5‒7 литров в зависимости от степени натренированности и уровня физического развития.

- Дыхательный объём, или ДО, — показатель, характеризующий среднестатистическое поступление воздуха за один вдох в спокойных и комфортных условиях. Норма для взрослых составляет 500‒600 мл.

- Резервный объём вдоха, или РОВд, — предельное количество атмосферного воздуха, поступившего в спокойных условиях за один вдох; составляет порядка 1,5‒2,5 литра.

- Резервный объём выдоха, или РОВыд,— предельный объём воздуха, который покидает организм в момент спокойного выдоха; нормой является примерно 1,0‒1,5 литра.

- Частота дыхания — количество дыхательных циклов (вдох-выдох), совершённых в минуту. Норма зависит от возраста и степени нагрузки.

Каждый из этих показателей имеет определённое значение в пульмонологии, поскольку любое отклонение от нормальных цифр свидетельствует о наличии патологии, требующей соответствующего лечения.

Развитие органов дыхательной системы человека: этапы

Органы дыхательной системы

Развитие дыхательной системы человека — это уникальный процесс со своими особенными этапами:

- Сначала, на этапе эмбриогенеза, закладывается трахея и легкие. В этот момент образуется жаберный аппарат, которые потом станет органами лица и шеи.

- Развитие носа снаружи и внутри зависит от развития костей черепа, полости рта и обоняния. На пятом месяце развития эмбриона появляются околоносовые пазухи. Одновременно вытесняется косточка разрастающейся слизистой оболочки полости носа.

- У новорожденных детей есть маленькая верхнечелюстная пазуха в виде небольшого углубления. Полностью она будет развитой к 10 годам.

- Лобная пазуха и ячеистая решетчатая косточка развивается на первом году жизни и полностью будет развитой к 17-20 годам.

- Клиновидная пазуха формируется на третьем году жизни и к 12 годам будет развитой полностью.

- У эмбриона возрастом в один месяц образуется гортанно-трахеальный вырост. Он соединяется с будущей глоткой.

- Затем появляется перстневидный и щитовидный хрящ. После образования хрящей, появляются мышцы гортани.

- В двухмесячном возрасте у эмбриона формируются хрящи и мышцы бронхов и трахеи.

Легкое развивается в три стадии:

- Железистая

- Каналикулярная

- Альвеолярная

Сначала легкие — это пузырьки с тонкими стенками. После этого происходит следующее:

- На железистой стадии развиваются железы и вторичные пузырьки с сегментарными бронхами.

- Каналикулярная стадия развития легкого продолжается со 2 по 6-й месяц внутриутробной жизни ребенка. В это время формируются «веточки» бронхов и терминальные бронхиолы.

- На 6-9-м месяце внутриутробного развития происходит закладка альвеолярных ходов и мешочков. Эта альвеолярная стадия развития легкого будет продолжаться до рождения малыша. Образование альвеол и легочных ходов закончится к 15 годам жизни ребенка.

Плевра легкого появляется из спланхноплевры. Плевральные мешочки развиваются параллельно развитию легкого, сердечной мышцы и перикарда.

Воздухоносные пути

Воздухоносные пути — система полостей, по которым воздух перемещается из внешней среды в легкие. В самих воздухоносных путях газообмена не происходит: он идет только в легких. К воздухоносным путям относятся: носовая полость, глотка, гортань, трахея и бронхи. Мы изучим их строение и функции в данной статье.

Носовая полость

Начало дыхательного тракта, воздушный канал, в котором располагаются органы обоняния. Во время вдоха воздух поступает в носовую полость через ноздри — парные передние отверстия, пройдя через носовые ходы, выходит в полость глотки (носоглотку) через хоаны.

Полость носа покрывает мерцательный эпителий с ресничками, которые способствуют очищению воздуха от пылевых частиц. Во вдыхаемом воздухе присутствует большое количество микробов, поэтому в носовой полости постоянно идет их обезвреживание за счет лейкоцитов, которые мигрируют из капилляров в полость носа, где фагоцитируют бактерии.

В верхней части носовой полости расположен орган обоняния, с помощью которого человек различает запахи. Стенки полости носа оплетены густой сетью капилляров, благодаря которым поступающий воздух согревается. Выделяемая в носовой полости слизь способствует увлажнению воздуха.

В результате увлажненный, согретый и очищенный воздух через хоаны движется в глотку и достигает гортани.

Гортань

Гортань представляет собой не только воздухоносный путь, но и ой аппарат. Стенка гортани образована хрящами: спереди — надгортанник, щитовидный и перстневидный хрящи, сзади располагаются остальные 3 пары хрящей.

В гортани находятся ые связки, состоящие из эластических волокон соединительной ткани. Голосовая щель находится между связками, при колебании которых во время выдоха и возникает звук.

В ходе привычного дыхания (при молчании) ая щель широкая, треугольной формы. При разговоре ая щель сужается, и ые связки начинают колебаться. Такие изменения связаны с работой мышц гортани, которые, сокращаясь, меняют положение хрящей, в результате меняется положение ых связок и ширина ой щели.

В формировании членораздельной речи участвует не только гортань, а также щеки, губы, язык, мягкое небо и околоносовые пазухи. В период полового созревания под влиянием гормонов у мужчин утолщаются ые связки, что приводит к понижению тембра голоса: голос меняется (мутирует — от лат. mutatio — изменение).

В период полового созревания у мальчиков появляется выступ на передней части шеи — кадык. Это происходит из-за утолщения щитовидного хряща, которое обусловлено действием половых гормонов.

Обращаю ваше особое внимание на надгортанник, который закрывает вход в гортань во время глотания. Если бы этого не происходило, то частицы пищи попадали бы в дыхательную систему, вызывая сильный кашель. Каждый из нас, вероятно, во время разговора за приемом пищи ощущал оплошность такой беседы, начинал поперхиваться, кашлять.Теперь вы понимаете, что бессмысленно винить в произошедшем надгортанник. Он может быть в двух положения: либо закрыть вход в гортань (когда мы едим), либо открыть (во время разговора). Если мы хотим всего и сразу, то надгортанник здесь ответственность не несет!

Трахея

Ниже гортани располагается трахея — трубка длиной 15-20 см, состоящая из хрящевых полуколец. Сзади к трахее прилежит пищевод. Слизистая оболочка трахеи выполняет защитную функцию за счет наличия лимфоидной ткани, а слизь, покрывающая стенки трахеи, увлажняет проходящий в ней воздух.

Мерцательный эпителий покрывает стенку трахеи и выполняет ту же функцию, что и в носовой полости: очищает воздух от пылевых частиц. Биением ресничек эти инородные частицы направляются обратно, к выходу из дыхательных путей.

Трахея делится на два главных бронха: правый и левый, направляющиеся к одноименным легким.

Источник: https://gp195.ru/muzhchinam/organy-dyhaniya-trahei.html

Органы дыхания и их функции: носовая полость, гортань, трахея, бронхи, легкие

Дыхательная система выполняет функцию газообмена, однако принимает участие также в таких важных процессах как терморегуляция, увлажнение воздуха, водно-солевой обмен и многих других. Органы дыхания представлены носовой полостью, носоглоткой, ротоглоткой, гортанью, трахеей, бронхами, легкими.

Строение гортани

Расположена на передней стороне шеи и снаружи ее часть видна как возвышение, называемое кадыком. Гортань не только воздухоносный орган, но и орган образования голоса, звуковой речи. Ее сравнивают с музыкальным аппаратом, сочетающим элементы духового и струнного инструментов. Сверху вход в гортань прикрывается надгортанником, который препятствует попаданию в нее пищи.

Стенки гортани состоят из хрящей и покрыты изнутри слизистой оболочкой с мерцательным эпителием, который отсутствует на ых связках и на части надгортанника.

Хрящи гортани представлены в нижнем отделе перстневидным хрящем, спереди и с боков — щитовидным, сверху — надгортанником, сзади тремя парами мелких. Они соединены между собой полуподвижно. К ним крепятся мышцы и ые связки.

Последние состоят из гибких, упругих волокон, которые идут параллельно друг другу.

Строение гортани

Между ыми связками правой и левой половины расположена ая щель, просвет которой изменяется в зависимости от степени натяжения связок. Оно вызывается сокращениями особых мышц, которые тоже называют ыми.

Их ритмичные сокращения сопровождаются сокращениями ых связок. От этого выходящая из легких струя воздуха приобретает колебательный характер. Возникают звуки, голос.

Оттенки голоса зависят от резонаторов, роль которых выполняют полости дыхательного пути, а также глотка, ротовая полость.

Анатомия трахеи

Нижний отдел гортани переходит в трахею. Трахея расположена впереди пищевода и является продолжением гортани. Длина трахеи 9-11см, диаметр 15-18мм. На уровне пятого грудного позвонка она делится на два бронха: правый и левый.

Стенка трахеи состоит из 16-20 неполных хрящевых колец, препятствующих сужению просвета, соединенных между собой связками. Они простираются на 2/з окружности. Задняя стенка трахеи — перепончатая, содержит гладкие (неисчерченные) мышечные волокна и прилегает к пищеводу.

Бронхи

Из трахеи воздух поступает в два бронха. Их стенки тоже состоят из хрящевых полуколец (6-12 штук). Они препятствуют спадению стенок бронхов. Вместе с кровеносными сосудами и нервами бронхи входят в легкие, где, разветвляясь, образуют бронхиальное дерево легкого.

Изнутри трахея и бронхи выстланы слизистой оболочкой. Самые тонкие бронхи называются бронхиолами. Они заканчиваются альвеолярными ходами, на стенках которых находятся легочные пузырьки, или альвеолы. Диаметр альвеол 0,2-0,3мм.

Стенка альвеолы состоит из одного слоя плоского эпителия и тонкого слоя эластических волокон. Альвеолы покрыты густой сетью кровеносных капилляров, в которых происходит газообмен. Они образуют дыхательную часть легкого, а бронхи — воздухоносный отдел.В легких взрослого человека около 300-400 млн. альвеол, их поверхность составляет 100-150м2, т. е. общая дыхательная поверхность легких в 50-75 раз больше, чем вся поверхность тела человека.

Строение легких

Легкие представляют собой парный орган. Левое и правое легкое занимают почти всю грудную полость. Правое легкое больше по объему, чем левое, и состоит из трех долей, левое — из двух долей. На внутренней поверхности легких находятся ворота легких, через которые проходят бронхи, нервы, легочные артерии, легочные вены и лимфатические сосуды.

Снаружи легкие покрыты соединительно-тканной оболочкой — плеврой, которая состоит из двух листков: внутренний листок сращен с воздухоносной тканью легкого, а наружный — со стенками грудной полости. Между листками находится пространство — полость плевры.

Соприкасающиеся поверхности внутреннего и наружного листков плевры гладкие, постоянно увлажнены. Поэтому в норме не ощущается их трение во время дыхательных движений. В плевральной полости давление на 6-9 мм рт. ст. ниже атмосферного.

Гладкая, скользкая поверхность плевры и пониженное давление в ее полостях благоприятствуют движениям легких во время актов вдоха и выдоха.

Основная функция легких состоит в газообмене между внешней средой и организмом.

Оцените, пожалуйста, статью. Мы старались:) (5 4,40 из 5)

Загрузка…

Источник: https://animals-world.ru/organy-dyxaniya/