Anti bordetella pertussis igg положительный что такое

Bordetella pertussis igm

- Условия подготовки к анализам:

- Bordetella pertussis IgА (коклюш)

- Анализ крови на коклюш. Общий анализ крови при коклюше у детей

- Bordetella pertussis, parapertussis (Коклюш, Паракоклюш), IgG, IgM, IgA антитела, количественный, кровь

- Bordetella pertussis, IgG

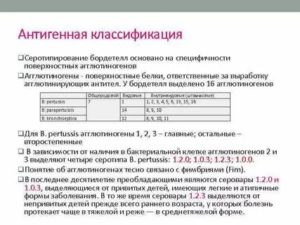

- Бордетелла: характеристика, патогенность, диагностика, лечение

- Этиология

- Эпидемиология

- Симптоматика

- Диагностические мероприятия

- Лечение и профилактика

- Антитела к возбудителю коклюша IgM, Bordetella pertussis lgM кач.

Коклюш — острое инфекционное заболевание, сопровождающееся воспалительными явлениями в верхних дыхательных путях и приступообразным спазматическим кашлем. Наиболее часто заражаются непривитые дети в возрасте до 5 лет, причем особенно опасен коклюш для детей первого года жизни. В более старшем возрасте эта инфекция протекает значительно легче.

Коклюш вызывается специфической бактерией под названием Bordetella pertussis. Микроб передается воздушно-капельным путем (при кашле, чихании, разговоре) при тесном общении с больным человеком. Заболевание очень заразное. Однако контактный (например, через игрушки) путь передачи инфекции невозможен, поскольку бактерия быстро погибает во внешней среде.

Иммунитет после болезни вырабатывается очень стойкий и обычно сохраняется на всю жизнь. Повторные заболевания могут возникать в пожилом возрасте. Однако как правло, врачи принимают его за простуду — настолько легко протекает болезнь.

В результате развивается спазм диафрагмы и мышц бронхов (бронхоспазм), и возникает так называемый спастический кашель.

Кашлевой рефлекс постепенно закрепляется в дыхательном центре продолговатого мозга (отдел головного мозга), что приводит к усилению и учащению приступов кашля.

Инкубационный период (время от заражения до появления первых симптомов болезни) длится обычно от одной до двух недель. Заболевание начинается постепенно. Незначительно поднимается температура тела, начинается насморк и сухой кашель.

В этой фазе болезни родители часто думают, что он «немного простыл», и ребенок продолжает ходить в школу или детский сад, заражая окружающих. Кашель постепенно нарастает по силе и длительности и переходит в спазматический.

Этот коклюшный кашель настолько специфичен, что врачу достаточно хотя бы один раз его услышать, чтобы тут же поставить правильный диагноз.

При спазматическом приступе после свистящего вдоха следует серия коротких судорожных кашлевых толчков, которые без остановки следуют друг за другом на протяжении одного выдоха. Иногда такие приступы сопровождаются рвотой, посинением или покраснением лица, отхождением мокроты.

В течение одного дня таких приступов может быть 20-30и более, в зависимости от тяжести заболевания. Лицо больного становится одутловатым, на коже иногда появляются кровоизлияния, может начаться конъюнктивит, а на уздечке языка образуется язвочка.

Приступы судорожного кашля могут возникать в любое время суток, но чаще всего — в ночное время и под утро.Как правило, вне приступов кашля состояние ребенка почти не отличается от нормального. Температура тела при этом остается нормальной. Повышение температуры тела в период спазматического кашля чаще всего свидетельствует о присоединении осложнений.

Период спазматического кашля продолжается около 3-4 недель и более, количество приступов постепенно уменьшается и они становятся менее интенсивными. Тем не менее, небольшой кашель, слабость, раздражительность и повышенная возбудимость ребенка сохраняются в течение последующих нескольких месяцев.

Самое частое осложнение коклюша — это пневмония, которая вызывается уже другими микробами — стрептококками и стафилококками. У детей первого года жизни коклюш опасен остановками дыхания во время приступов, длительность которых варьируется от нескольких секунд до нескольких минут. Из-за недостатка кислорода у них могут развиваться судороги скелетных мышц, энцефалопатия и т.д.

Другие осложнения: бронхит, плеврит (воспаление плевры, покрывающей легкие), гнойный отит, ложный круп. Изредка возникают тяжелые осложнения, возникающие вследствие сильных кашлевых толчков (кровоизлияние в мозг, разрыв барабанных перепонок, пневмоторакс и т.д.).

Диагноз коклюша выставляется при наличии типичного кашля. Эталонный метод лабораторной диагностики – посев отделяемого носоглотки в первые 2 — 3 недели болезни; в более поздние сроки ценность исследования снижается.

trong>В клиническом анализе крови наблюдается лимфоцитоз (абсолютное количество лимфоцитов более 10 000/мкл свидетельствует о системном действии коклюшного токсина).

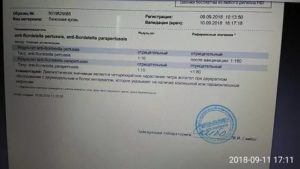

Использование серологического тестирования (антитела к антигенам клеток Bordetella pertussis и Bordetella pertussis токсину) целесообразно на более поздних стадиях инфекции, оно имеет высокую специфичность, но относительно низкую чувствительность.

Тест направлен на выявление антител класса IgG к антигенам клеток Bordetella pertussis и к токсину Bordetella pertussis.

Иммуноглобулины класса IgG появляются в ходе иммунного ответа на возбудителя инфекции и его токсины вслед за IgM, эти антитела сохраняются наиболее длительный срок по сравнению с остальными, свидетельствуя о наличии иммунитета. Концентрацию IgG к B. pertussis и B.

pertussis токсину трудно соотнести с напряжённостью иммунитета, сведений по пороговому уровню IgG, необходимому для обеспечения протективного иммунитета, нет. В отличие от антител класса IgA, антитела классов IgG и IgM появляются как в ходе естественной инфекции, так и после вакцинации. Диагностическая чувствительность теста – 66,6%. Диагностическая специфичность – 100%.У людей с иммунодефицитом и новорожденных серологическое тестирование имеет ограниченное значение.

Коклюш — распространённое инфекционное заболевание, несмотря на повсеместную вакцинацию. Возбудитель коклюша Bordetella pertussis прикрепляется к мерцательному эпителию дыхательных путей и вырабатывает токсины, которые подавляют активность ресничек эпителия, вызывают местное воспаление и нарушают очищение бронхов.

Инкубационный период инфекции обычно составляет 5 — 10 суток (иногда до 3 недель). Это длительное заболевание, в котором выделяют 3 периода: катаральный (неотличимый от обычной простуды), период спазматического кашля и период выздоровления. Возможно развитие острых и хронических осложнений, как инфекционных, так и неинфекционных.

Большинство из них развивается в период спазматического кашля, который длится от 1 до 6 недель. Заразность в этот период снижается, но некоторые больные продолжают выделять возбудителя в течение 3 недель от начала кашля. В типичных случаях диагноз ставят по клинической картине, у людей, не имеющих иммунитета, классические проявления коклюша трудно спутать с другим заболеванием.

У иммунных лиц симптомы не столь типичны.

Эталонный метод лабораторной диагностики – посев отделяемого носоглотки в первые 2 — 3 недели болезни; в более поздние сроки ценность исследования снижается. В клиническом анализе крови наблюдается лимфоцитоз (абсолютное количество лимфоцитов более 10 000/мкл свидетельствует о системном действии коклюшного токсина).

Использование серологического тестирования (антитела к антигенам клеток Bordetella pertussis и Bordetella pertussis токсину) целесообразно на более поздних стадиях инфекции, оно имеет высокую специфичность, но относительно низкую чувствительность.

Для подтверждения диагноза возможно использование молекулярно-генетического (ПЦР) тестирования.

Тест направлен на выявление антител класса IgG к антигенам клеток Bordetella pertussis и к токсину Bordetella pertussis. Иммуноглобулины класса IgG появляются в ходе иммунного ответа на возбудителя инфекции и его токсины вслед за IgM, эти антитела сохраняются наиболее длительный срок по сравнению с остальными, свидетельствуя о наличии иммунитета. Концентрацию IgG к B.pertussis и B.

pertussis токсину трудно соотнести с напряжённостью иммунитета, сведений по пороговому уровню IgG, необходимому для обеспечения протективного иммунитета, нет. В отличие от антител класса IgA, антитела классов IgG и IgM появляются как в ходе естественной инфекции, так и после вакцинации. Диагностическая чувствительность теста – 66,6%. Диагностическая специфичность – 100%.У людей с иммунодефицитом и новорожденных серологическое тестирование имеет ограниченное значение.

Условия подготовки к анализам:

Специальной подготовки не требуется

Bordetella pertussis IgА (коклюш)

Коклюш — это инфекционное заболевание верхних дыхательных путей, которое вызывается специфическими бактериями Bordetella pertussis (коклюшная палочка, палочка Борде-Жангу), характеризуется острым катаром дыхательных путей и приступами спазматического кашля.

збудитель коклюша Bordetella pertussis прикрепляется к мерцательному эпителию дыхательных путей и вырабатывает токсины, которые подавляют активность ресничек эпителия, вызывают местное воспаление и нарушают очищение бронхов.

Источником и переносчиком инфекции является только человек (больные типичными и атипичными формами коклюша, а также здоровые бактерионосители). Особенно опасны больные в начальной стадии болезни (катаральный период). Передача инфекции осуществляется воздушно-капельным путем.

При контакте с больными у восприимчивых людей заболевание развивается с частотой до 90%. Чаще заболевают дети дошкольного возраста. Инкубационный период инфекции обычно составляет 5–10 суток (иногда до 3 недель).

Это длительное заболевание, в котором выделяют 3 периода: катаральный (неотличимый от обычной простуды), период спазматического кашля и период выздоровления.

У детей типичным признаком является спазматический тяжелый кашель, который может заканчиваться рвотой, эти тяжелые проявления сохраняются много недель. Болезнь характеризуется высокой заболеваемостью и смертностью, особенно у детей. Частота коклюша сильно снизилась после проведения массовых вакцинаций; однако коклюш встречается даже в странах с высоким охватом вакцинацией.

Ежегодно во всем мире регистрируется около 50 миллионов случаев коклюша и около 350 000 человек погибают в результате заболевания. Заболеваемость коклюшем неуклонно возрастает с 1980.

Иммунитет, индуцированный вакцинацией, ослабевает через 5-10 лет, и человек становится восприимчивым к инфекции.

У вакцинированных людей могут наблюдаться неострые стертые формы коклюша, без классических клинических стадий.

Судорожный кашель встречается только в 6% таких случаев; вместо этого болезнь характеризуется обычным, длительным кашлем, сохраняющимся на протяжении нескольких недель или месяцев.Из-за отсутствия выраженных симптомов инфекция часто остается недиагностированной у взрослых и подростков, которые могут быть резервуаром и источником инфекции для невакцинированных детей.

Дети, которые еще слишком малы, чтобы пройти полную вакцинацию и те дети, у которых еще не завершена первая серия вакцинаций, относятся к группе наибольшего риска, у них заболевание протекает в наиболее тяжелой форме. Заболевание высококонтагиозно: при контакте с больными у восприимчивых людей заболевание развивается с частотой до 90%.

Применение антибиотиков на ранней стадии снижает тяжесть симптомов, ведет к быстрому прекращению выделения бактерий, тем самым сокращая период возможной передачи инфекции. Быстрая идентификация случаев заболевания может помочь предохранить людей, не прошедших или не полностью прошедших вакцинацию, от инфицирования путем вакцинации или антимикробной профилактики.

Метод ИФА позволяет количественно определять антитела классов IgG, IgM и IgA.

овень антител классов IgM и IgA начинает повышаться на 2-3 нед. после развития клинической картины заболевания, достигает пика через 2-3 мес. и может сохраняться до года.

Антитела класса IgG появляются в крови с 4-й недели заболевания и могут обнаруживаться в течение нескольких лет. Диагностическая чувствительность IgA к Bordetella pertussis для диагностики коклюша составляет 75%, специфичность- 97%.

Диагностическая чувствительность IgG к Bordetella pertussis для диагностики коклюша составляет 92%, специфичность- 98%.

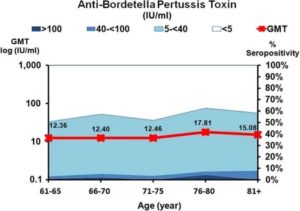

Ниже приведены рекомендации, основанные на современных литературных данных, по интерпретации результатов теста для выявления антител класса IgG к коклющному токсину в соответствии со следующей схемой:

| IgG антитела к коклюшному токсину>100 МЕ/мл | Указывает на острую инфекцию |

| IgG антитела к коклюшному токсину |

Источник: https://oleyniknv.ru/bordetella-pertussis-igm/

Значение анализов на антитела IgG, IgM, IgA в диагностике инфекций

В онлайн-лаборатории Lab4U мы хотим, чтобы каждый из вас мог заботиться о своем здоровье. Для этого мы просто и понятно рассказываем о показателях организма.

В онлайн-лаборатории Lab4U делаются серологические исследования для обнаружения антигенов возбудителя и специфических антител к ним — это самый точный метод диагностики инфекционных заболеваний. «Зачем надо сдавать анализ на антитела для диагностики инфекций?». Такой вопрос может возникнуть после направления врача в лабораторию. Попробуем на него ответить.

Что такое антитела? И как расшифровать результаты анализа?

Антитела — это белки, которые иммунная система вырабатывает в ответ на проникновение инфекции. В лабораторной диагностике именно антитела служат маркером проникновения инфекции.

Общим правилом подготовки к анализу на антитела является сдавать кровь из вены натощак (после приема пищи должно пройти не менее четырех часов). В современной лаборатории сыворотку крови исследуют на автоматическом анализаторе с использованием соответствующих реагентов.

Иногда серологический анализ на антитела является единственным способом диагностики инфекционных заболеваний.

Анализы на инфекции могут быть качественными (дают ответ, есть ли инфекция в крови) и количественными (показывают уровень содержания антител в крови).

Норма антител для каждой инфекции своя (для некоторых их не должно быть совсем). Референсные значения (показатели нормы) антител можно получить с результатом анализа.

В онлайн-лаборатории Lab4U можно сдатькомплекс анализов на все TORCH-инфекции за один раз и со скидкой 50%!

Различные классы антител IgG, IgM, IgA

Иммуноферментный анализ определяет антитела инфекций относящиеся к различным классам Ig (G, A, M).

Антитела к вирусу, при наличии инфекции, определяются на очень ранней стадии, что обеспечивает эффективную диагностику и контроль течения заболеваний.

Самые распространенные методы диагностики инфекций — это тесты на антитела класса IgM (острая фаза течения инфекции) и антитела класса IgG (устойчивый иммунитет к инфекции). Эти антитела определяют для большинства инфекций.

Однако, один из самых распространенных анализов — госпитальный скрининг (анализы на ВИЧ, сифилис и гепатиты B и С) не дифференцирует тип антител, поскольку наличие антител к вирусам данных инфекций автоматически предполагает хроническое течение заболеваний и является противопоказанием, например, для серьезных хирургических вмешательств. Поэтому важно опровергнуть или подтвердить диагноз.Детальную диагностику типа и количества антител при диагностированном заболевании можно сделать, сдав анализ на каждую конкретную инфекцию и тип антител. Первичная инфекция выявляется при обнаружении диагностически значимого уровня антител IgM в образце крови или значимым ростом числа антител IgA или IgG в парных сыворотках, взятых с интервалом 1-4 недели.

Реинфекция, или повторная инфекция, выявляется быстрым подъемом уровня антител IgA или IgG. Антитела IgA имеют более высокую концентрацию у пациентов старшего возраста и более точно диагностируют текущую инфекцию у взрослых.

Перенесенная инфекция в крови определяется как повышенные антитела IgG без роста их концентрации в парных образцах, взятых с интервалом 2 недели. При этом отсутствуют антитела классов IgM и А.

Антитела IgM

Их концентрация повышается вскоре после заболевания.

Антитела IgM определяются уже через 5 дней после его начала и достигают пика в промежутке от одной до четырех недель, затем снижаются до диагностически незначительных уровней в течение нескольких месяцев даже без проведенного лечения.

Однако, для полной диагностики недостаточно определения только антител класса М: отсутствие этого класса антител еще не говорит об отсутствии заболевания. Острой формы заболевания нет, но может быть хроническая.

Антитела IgM имеют большое значение в диагностике гепатита А и детских инфекций (краснуха, коклюш, ветрянка), легко передающихся воздушно-капельным путем, так как важно как можно раньше выявить заболевание и изолировать заболевшего.

Антитела IgG

Основная роль антител IgG — это длительная защита организма от большинства бактерий и вирусов — хотя их выработка происходит более медленно, но ответ на антигенный раздражитель сохраняется более устойчивым, чем у антител класса IgM.

Уровни антител IgG повышаются медленнее (через 15-20 дней после начала заболевания), чем IgM, но остаются повышенными дольше, поэтому могут показывать давно текущую инфекцию при отсутствии IgM АТ. IgG могут находиться на низком уровне в течение многих лет, но, при повторном воздействии того же антигена, уровень антител IgG быстро повышается.

Для полной диагностической картины необходимо определить антитела IgA и IgG одновременно. При неясном результате IgA, подтверждение осуществляется определением IgM.

В случае положительного результата и для точной диагностики второй анализ, сделанный через 8-14 дней после первого, должен быть проверен параллельно для определения роста концентрации IgG.

Результаты анализа должны интерпретироваться в комплексе с информацией, полученной в других диагностических процедурах.

Антитела IgG, в частности, используются для диагностики Helicobacter pylori — одной из причин язвы и гастрита.

Антитела IgA

В сыворотке появляются через 10-14 дней после начала заболевания, и вначале их даже можно обнаружить в семенной и вагинальной жидкостях.

Уровень антител IgA обычно снижается к 2-4 месяцу после инфицирования в случае успешного лечения. При повторном инфицировании уровень антител IgA вновь возрастает.

Если уровень IgA не падает после проведенного лечения, то это — признак хронической формы инфекции.

Анализ на антитела в диагностике TORCH-инфекций

Аббревиатура TORCH появилась в 70-х годах прошлого столетия, и состоит из заглавных букв латинских названий группы инфекций, отличительной особенностью которых является то, что при относительной безопасности для детей и взрослых, TORCH инфекции при беременности представляют чрезвычайную опасность.

Анализ крови на TORCH инфекции является комплексным исследованием, в его состав входит 8 тестов:

— Определение антител к вирусу простого герпеса 1,2 типа IgM и IgG

— Определение антител к цитомегаловирусу IgM и IgG

— Определение антител к вирусу краснухи IgM и IgG

— Определение антител к Toxoplasma gondii IgM и IgG

Нередко, заражение женщины инфекциями TORCH-комплекса во время беременности (наличие в крови только антител IgM) является показанием для ее прерывания.

В заключение

Иногда, обнаружив в результатах анализа антитела IgG, например, токсоплазмоза или герпеса, пациенты приходят в панику, не посмотрев на то, что антитела IgM, которые показывают наличие текущей инфекции, могут отсутствовать вовсе. В этом случае анализ говорит о перенесенной ранее инфекции, к которой выработался иммунитет.

В любом случае, интерпретацию результатов анализа лучше доверить врачу, и с ним же в случае необходимости определиться с тактикой лечения. А сдать анализы вы можете доверить нам.

Почему быстрее, удобнее и выгоднее сдавать анализы в Lab4U?

Вам не нужно долго ждать в регистратуре

Все оформление и оплата заказа происходит онлайн за 2 минуты.

Путь до медцентра не займет более 20 минут

Наша сеть вторая по величине в Москве, а еще мы есть в 23 городах России.

Сумма чека не шокирует вас

Постоянная скидка в 50% действует на большинство наших анализов.

Вам не придется приходить минута-в-минуту или ждать в очереди

Сдача анализа происходит по записи в удобный промежуток времени, например с 19 до 20.

Вам не придется долго ждать результатов или ходить за ними в лабораторию

Мы пришлем их на эл. почту в момент готовности.

TORCH инфекции

(комплексный анализ)

4 910 2 455 р. / 4 дня

Антитела к вирусу

простого герпеса

620 310 р. / 4 дня

Источник: https://Lab4U.ru/articles/znachenie-analizov-na-antitela-igg-igm-iga-v-diagnostike-infektsiy/

Анализы на коклюш (Bordetella pertussis): о чем могут рассказать антитела, расшифровка и лечение болезни

Коклюш — это бактериальная инфекция, вызываемая коккобациллой Bordetella pertussis. Для диагностики этого заболевания используются различные лабораторные исследования; правильный анализ на коклюш позволит определить не только наличие болезни, но и ее стадию.

Дифференциальная диагностика

Заподозрить коклюш следует при наличии у больного следующих симптомов:

- кашель неясного происхождения продолжительностью более 2 недель;

- приступы тяжелого кашля;

- симптомы ОРВИ после контакта с больным.

Диагностика коклюша начинается с дифференциации его с острыми респираторными болезнями, гриппом, корью, обострением бронхиальной астмы, бронхоаденитом и попаданием в дыхательные пути инородного тела.

Дифференциальный диагноз основывается на следующих чертах похожих заболеваний:

- Грипп начинается остро, наблюдаются симптомы интоксикации (лихорадка, нейротоксикоз), которые преобладают над симптомами поражения верхних дыхательных путей.

- Корь отличается присутствием насморка, чихания, слезотечения, отечности слизистых оболочек наряду с кашлем, чего также не бывает при коклюше.

- ОРВИ, как и грипп, сопровождаются симптомами интоксикации и поражения слизистых. Разные вирусные инфекции могут характеризоваться воспалением глотки, признаками воспаления бронхов, отеком слизистых, конъюнктивитом.

- Туберкулез характеризуется схожими приступами сильного кашля. Для дифференциации болезней требуются рентгенография и реакция Манту.

При подозрении на коклюш для подтверждения диагноза используются различные лабораторные методы исследования. Основными являются ПЦР и бактериологический анализ на ранних сроках, серологическая диагностика — на поздних.

Общие лабораторные исследования

Общий анализ крови на коклюш позволяет определить состав крови и обнаружить наличие лейкоцитоза. Как и в случае других бактериальных заболеваний, при коклюше количество лейкоцитов на единицу крови возрастает, что свидетельствует об иммунном ответе на поражение возбудителем. Как правило, выделяют концентрацию лейкоцитов, равную 2–7*109/л.

Другие общие характеристики крови, как правило, не меняются; сдвиги наблюдаются только в катаральной стадии болезни. Скорость оседания эритроцитов может быть сниженной.

В большинстве случаев гематологическая лабораторная диагностика коклюша ограничивается общим анализом крови; для выявления возможных осложнений также может проводиться биохимическое исследование, дополняемое общим анализом мочи. Если болезнь протекает благоприятно, все показатели будут в норме.

Для дифференциации коклюша с астмой, гриппом и туберкулезом нужно сдать общий анализ мокроты.

Мокрота при нормальном течении болезни является слизистой; если болезнь осложнена пневмонией, к слизи добавляется гной.Дополнительно может использоваться генетическое исследование — выделение ДНК возбудителя в мокроте при помощи полимеразной цепной реакции (ПЦР). На поздних стадиях болезни ПЦР неэффективен.

Бактериологическая диагностика

Бакпосев помогает определить заболевание у ребенка или взрослого в течение короткого периода после заражения — колонии возбудителя в питательной среде и температуре 36°С начинают появляться уже на 3–5 сутки.

Посев на коклюш делается на материале из носоглотки пациента — мокроте, слизи, собранном при кашле или искусственным путем.

Собирается материал с задней стенки глотки, через 2–3 ч после приема пищи. Применяется три метода сбора слизи:

- «кашлевые пластинки» — больной кашляет на чашку Петри с питательным субстратом, на котором бациллы, попавшие из капель слизи, размножаются в течение 2–4 дней;

- мазок из зева при помощи тампонов — ватные тампоны, смоченные в альгинате кальция, вводят через нос в носоглотку и оставляют на 10 с, после чего помещают в питательную среду;

- сбор шприцем через тонкий назальный катетер.

Для бактериологического исследования на коклюш важен правильный выбор питательной среды, так как бацилла Bordetella pertussis размножается только в элективных средах. Вариантов три:

- Казеиново-угольный агар. Среда готовится из сухого субстрата, 5 г которого растворяется в 100 мл воды, после чего добавляется цефалексин в концентрации 40 мг/л. Смесь стерилизуется в автоклаве 30 мин при 110°C. Колонии бактерий образуются через 3–4 дня.

- Среда Борде-Жангу, используемая, если из-за тяжелого течения болезни анализ на коклюш требует сбора материала непосредственно у постели пациента. Готовится субстрат из 0,5 кг картофеля, 1 л воды и 40 мл глицерина.

- Молочно-кровяной агар Осиповой. Смешиваются 5% МПА, 1% хлорида натрия и такое же количество теплого обезжиренного молока. Смесь стерилизуется в автоклаве, фильтруется, после чего к ней добавляется 1/5 часть дефибринированной животной крови. Для исключения посторонней флоры добавляется 0,25–0,5 ед. пенициллина на 1 мл среды.

Следует учитывать, что колонии бактерий медленно развиваются — окончательный результат исследования может быть получен лишь на 5–7 сутки после посева. Этот анализ на коклюш эффективен только на ранних сроках заболевания. Из-за особенностей возбудителя окончательный диагноз на основании бактериологической диагностики ставится лишь в 15–25% случаев (данные по г. Санкт-Петербург).

Отличительные признаки колоний

На разных субстратах колонии возбудителя коклюша проявляются по-разному; важно знать их основные признаки, чтобы дифференцировать со схожими колониями бактерий паракоклюша.

| КУА | Мелкие, выпуклые колонии коккобактерий. Блестят, имеют гладкую текстуру и кремовый цвет. | Более крупные размеры, окрашивают субстрат в коричневатый оттенок. Бактерии — палочки. |

| Борде-Жангу и агар Осиповой | Гладкие, блестящие колонии коккобактерий. Прозрачные, имеют куполообразную форму и жемчужный оттенок. Окружены четкой гемолизной зоной. | Крупные колонии палочек с коричневым цветом среды. Имеется зона слабого гемолиза. |

Колонии коклюша нужно также отличать от бактерий септического бронхита. Последние, в отличие от кокков, растут на субстрате без изменения цвета среды и имеют уреазу.

Микроскопическое исследование

Методы диагностики коклюша иногда включают микроскопическое исследование в качестве вспомогательного. Взрослые бактерии коклюша не имеют отличительных морфологических особенностей, но на ранних стадиях развития их можно определить.

На I фазе жизни бактерии имеют S-форму. Они грамотрицательны, отличаются мелкими размерами и однородностью.

Представляют собой палочки без спор с нежными капсулами. На II и III фазах бактерии превращаются в полиморфные или коккоидные формы жизни.

Серологические анализы на коклюш

Поскольку прямые методы исследования (бактериологический и ПЦР) дают результаты только на ранних стадиях развития заболевания, при сроке более 3 недель от заражения используются серологические методы — анализы на антитела к коклюшу. Основная их цель — выявить наличие иммуноглобулинов IgM в крови и IgA в слизи.

Основные серологические методы исследования (РПГА, РА, РНГА) применяются также для эпидемиологического анализа. Диагностический титр при реакции пассивной гемагглютинации у непривитого ребенка, не перенесшего коклюш в прошлом — 1:80. У привитых и взрослых пациентов титры считаются диагностическими при нарастании в 4 раза.

Иммуноферментный анализ на иммуноглобулины IgM и IgA — это более современный метод анализа на коклюш у детей и взрослых.

Интерпретировать положительные (+) и отрицательные (-) результаты можно следующим образом:

IgMIgAIgGРасшифровка

| — | — | — | коклюш не обнаружен |

| — | — или + | — или + | протекающее заболевание |

| — | + | — или + | коклюш перенесен недавно |

| — | — | + | коклюш перенесен давно или была проведена иммунизация |

Экспресс-анализы на антигены

Существует два метода анализа, позволяющие диагностировать коклюш в сжатые сроки:

- Иммунофлюоресцентный. Обнаруживает корпускулярные антигены в слизи на стенке глотки. Результат доступен уже через 2–6 ч.

- Латексная микроагглютинация. Выявляет антигены B. pertussis в течение 30–40 мин.

ПЦР также является быстрым методом анализа; его недостатком является невозможность применения на поздних сроках заболевания. Экспресс-диагностика коклюша у детей позволяет ускорить постановку диагноза и начало лечения, а также повысить процент лабораторных подтверждений коклюша.

Источник:

Анализ на коклюш: современные методы диагностики

Возбудителем коклюша является короткая неподвижная грамотрицательная палочка, которая называется Bordetella pertussis. Чаще всего она встречается у детей до пятилетнего возраста.

Но иногда поражает дыхательные пути взрослых людей. Чтобы выявить истинную причину заболевания, необходимо сделать анализ на коклюш.

Его производят несколькими способами в зависимости от стадии течения воспалительного процесса.

Почему коклюш – заболевание, требующее ранней диагностики?

Палочка рода Бордетеллы передается воздушно-капельным путем, как и любая инфекция, провоцирующая грипп, ОРВИ или другие воспаления дыхательной системы. После ее проникновения в организм развивается коклюш, характеризирующийся циклическим течением с приступообразным судорожным кашлем.

Болезнетворный микроорганизм содержит экзотоксины и эндотоксины. Именно эти компоненты палочки Бордетеллы становятся опасными для организма больного, особенно, если заражение произошло у ребенка возрастом до пяти лет.

Как происходит развитие коклюша?

- Инфекция заселяет реснитчатый эпителий дыхательных путей (она не проникает в кровеносную систему и непосредственно внутрь клеток).

- Когда палочка погибает, образуется эндотоксин, провоцирующий спазматический кашель. Токсическое вещество усиливает воспаление, вызывает лимфоцитоз, гипогликемию.

- Кашлевой рефлекс сохраняется несколько недель. Сначала он характеризируется легким течением, но после закрепления в продолговатом мозгу раздражается блуждающий нерв, поэтому приступы усиливаются и учащаются.

- Сформировавшийся очаг возбуждения способен раздражать и другие подкорковые центры вегетативной системы. Именно поэтому при очередном кашлевом приступе у больного может возникнуть рвота, спазм сосудов и даже остановка дыхания.

Очень сложно выявить заболевание в первые недели после заражения, поскольку врачи направляют пациента на анализ крови на коклюш лишь при появлении симптомов патологического процесса.

А возбудитель Бордетелла сразу не вызывает характерных признаков интоксикации острых респираторных инфекций (высокая температура, насморк, кашель, озноб и др.).

Кульминация заболевания выявляется через 2-3 недели после начала циклического течения.

Опасность коклюша в том, что он способен провоцировать развитие осложнений:

- Поражение бронхолегочных отделов дыхательной системы;

- Заболевания сердечно-сосудистой системы (кровоизлияния, легочное сердце);

- Энцефалопатия;

- Пневмония.

Именно поэтому очень важно как можно раньше сделать анализ крови на коклюш и начать его лечение. Таким образом, удастся избежать осложнений.

Как распознать начало течения коклюша?

- Инкубационный (от трех до четырнадцати дней).

- Катаральный (около двух недель).

- Судорожный или спазматический.

- Обратное развитие (в среднем длится от двух до 12 недель).

Источник: https://glcgb.ru/dermatologiya/analizy-na-koklyush-bordetella-pertussis-o-chem-mogut-rasskazat-antitela.html

Anti bordetella pertussis igg положительный что такое

Коклюш — острое инфекционное заболевание, сопровождающееся воспалительными явлениями в верхних дыхательных путях и приступообразным спазматическим кашлем. Наиболее часто заражаются непривитые дети в возрасте до 5 лет, причем особенно опасен коклюш для детей первого года жизни. В более старшем возрасте эта инфекция протекает значительно легче.

Коклюш вызывается специфической бактерией под названием Bordetella pertussis. Микроб передается воздушно-капельным путем (при кашле, чихании, разговоре) при тесном общении с больным человеком. Заболевание очень заразное. Однако контактный (например, через игрушки) путь передачи инфекции невозможен, поскольку бактерия быстро погибает во внешней среде.

Иммунитет после болезни вырабатывается очень стойкий и обычно сохраняется на всю жизнь. Повторные заболевания могут возникать в пожилом возрасте. Однако как правло, врачи принимают его за простуду — настолько легко протекает болезнь.

Коклюшная бактерия вырабатывает специфические токсины, которые вызывают раздражение слизистой оболочки дыхательных путей.

В результате развивается спазм диафрагмы и мышц бронхов (бронхоспазм), и возникает так называемый спастический кашель.

Кашлевой рефлекс постепенно закрепляется в дыхательном центре продолговатого мозга (отдел головного мозга), что приводит к усилению и учащению приступов кашля.

Инкубационный период (время от заражения до появления первых симптомов болезни) длится обычно от одной до двух недель. Заболевание начинается постепенно. Незначительно поднимается температура тела, начинается насморк и сухой кашель.

В этой фазе болезни родители часто думают, что он «немного простыл», и ребенок продолжает ходить в школу или детский сад, заражая окружающих. Кашель постепенно нарастает по силе и длительности и переходит в спазматический.Этот коклюшный кашель настолько специфичен, что врачу достаточно хотя бы один раз его услышать, чтобы тут же поставить правильный диагноз.

При спазматическом приступе после свистящего вдоха следует серия коротких судорожных кашлевых толчков, которые без остановки следуют друг за другом на протяжении одного выдоха. Иногда такие приступы сопровождаются рвотой, посинением или покраснением лица, отхождением мокроты.

В течение одного дня таких приступов может быть 20-30и более, в зависимости от тяжести заболевания. Лицо больного становится одутловатым, на коже иногда появляются кровоизлияния, может начаться конъюнктивит, а на уздечке языка образуется язвочка.

Приступы судорожного кашля могут возникать в любое время суток, но чаще всего — в ночное время и под утро.

Как правило, вне приступов кашля состояние ребенка почти не отличается от нормального. Температура тела при этом остается нормальной. Повышение температуры тела в период спазматического кашля чаще всего свидетельствует о присоединении осложнений.

Период спазматического кашля продолжается около 3-4 недель и более, количество приступов постепенно уменьшается и они становятся менее интенсивными. Тем не менее, небольшой кашель, слабость, раздражительность и повышенная возбудимость ребенка сохраняются в течение последующих нескольких месяцев.

Самое частое осложнение коклюша — это пневмония, которая вызывается уже другими микробами — стрептококками и стафилококками.

У детей первого года жизни коклюш опасен остановками дыхания во время приступов, длительность которых варьируется от нескольких секунд до нескольких минут.Из-за недостатка кислорода у них могут развиваться судороги скелетных мышц, энцефалопатия и т.д.

Другие осложнения: бронхит, плеврит (воспаление плевры, покрывающей легкие), гнойный отит, ложный круп. Изредка возникают тяжелые осложнения, возникающие вследствие сильных кашлевых толчков (кровоизлияние в мозг, разрыв барабанных перепонок, пневмоторакс и т.д.).

Диагноз коклюша выставляется при наличии типичного кашля. Эталонный метод лабораторной диагностики – посев отделяемого носоглотки в первые 2 — 3 недели болезни; в более поздние сроки ценность исследования снижается.

trong>В клиническом анализе крови наблюдается лимфоцитоз (абсолютное количество лимфоцитов более 10 000/мкл свидетельствует о системном действии коклюшного токсина).

Использование серологического тестирования (антитела к антигенам клеток Bordetella pertussis и Bordetella pertussis токсину) целесообразно на более поздних стадиях инфекции, оно имеет высокую специфичность, но относительно низкую чувствительность.

Тест направлен на выявление антител класса IgG к антигенам клеток Bordetella pertussis и к токсину Bordetella pertussis.

Иммуноглобулины класса IgG появляются в ходе иммунного ответа на возбудителя инфекции и его токсины вслед за IgM, эти антитела сохраняются наиболее длительный срок по сравнению с остальными, свидетельствуя о наличии иммунитета. Концентрацию IgG к B. pertussis и B. pertussis токсину трудно соотнести с напряжённостью иммунитета, сведений по пороговому уровню IgG, необходимому для обеспечения протективного иммунитета, нет. В отличие от антител класса IgA, антитела классов IgG и IgM появляются как в ходе естественной инфекции, так и после вакцинации. Диагностическая чувствительность теста – 66,6%.

Диагностическая специфичность – 100%.

У людей с иммунодефицитом и новорожденных серологическое тестирование имеет ограниченное значение.Источник: medee.ru

Коклюш — распространённое инфекционное заболевание, несмотря на повсеместную вакцинацию. Возбудитель коклюша Bordetella pertussis прикрепляется к мерцательному эпителию дыхательных путей и вырабатывает токсины, которые подавляют активность ресничек эпителия, вызывают местное воспаление и нарушают очищение бронхов.Инкубационный период инфекции обычно составляет 5 — 10 суток (иногда до 3 недель). Это длительное заболевание, в котором выделяют 3 периода: катаральный (неотличимый от обычной простуды), период спазматического кашля и период выздоровления. Возможно развитие острых и хронических осложнений, как инфекционных, так и неинфекционных.

Большинство из них развивается в период спазматического кашля, который длится от 1 до 6 недель. Заразность в этот период снижается, но некоторые больные продолжают выделять возбудителя в течение 3 недель от начала кашля. В типичных случаях диагноз ставят по клинической картине, у людей, не имеющих иммунитета, классические проявления коклюша трудно спутать с другим заболеванием.

У иммунных лиц симптомы не столь типичны.

Эталонный метод лабораторной диагностики – посев отделяемого носоглотки в первые 2 — 3 недели болезни; в более поздние сроки ценность исследования снижается. В клиническом анализе крови наблюдается лимфоцитоз (абсолютное количество лимфоцитов более 10 000/мкл свидетельствует о системном действии коклюшного токсина).

Использование серологического тестирования (антитела к антигенам клеток Bordetella pertussis и Bordetella pertussis токсину) целесообразно на более поздних стадиях инфекции, оно имеет высокую специфичность, но относительно низкую чувствительность.

Для подтверждения диагноза возможно использование молекулярно-генетического (ПЦР) тестирования.

Тест направлен на выявление антител класса IgG к антигенам клеток Bordetella pertussis и к токсину Bordetella pertussis. Иммуноглобулины класса IgG появляются в ходе иммунного ответа на возбудителя инфекции и его токсины вслед за IgM, эти антитела сохраняются наиболее длительный срок по сравнению с остальными, свидетельствуя о наличии иммунитета. Концентрацию IgG к B.pertussis и B. pertussis токсину трудно соотнести с напряжённостью иммунитета, сведений по пороговому уровню IgG, необходимому для обеспечения протективного иммунитета, нет. В отличие от антител класса IgA, антитела классов IgG и IgM появляются как в ходе естественной инфекции, так и после вакцинации. Диагностическая чувствительность теста – 66,6%.

Диагностическая специфичность – 100%.

У людей с иммунодефицитом и новорожденных серологическое тестирование имеет ограниченное значение.Источник: www.invitro.ru