Стеноз бронхов

Стеноз трахеи

Стеноз трахеи – патологическое ее сужение. Может быть врожденным и приобретенным.

Основной симптом стеноза трахеи – затрудненное шумное дыхание, слышное на расстоянии, – стридор. Часто наблюдается приступообразный мучительный кашель, такой, что врачи подозревают бронхиальную астму. Также часто могут быть одышка, усиливающаяся при физической нагрузке, и цианоз (синюшная окраска кожи и слизистых оболочек). У детей возможно отставание в физическом развитии.

Описание

Трахея – это часть воздухоносных путей, непарный орган, который находится между гортанью и бронхами. Длина ее 9-11 см, а диаметр 15-18 мм. Она состоит из неполных, 2/3 окружности, хрящевых колец, соединенных фиброзными связками.

Задняя стенка трахеи перепончатая, на ней расположены мышцы, которые обеспечивают активное движение трахеи при дыхании и кашле. Внутри трахея покрыта слизистой оболочкой, в которой много лимфоидной ткани и желез.

Шейный отдел трахеи охватывает щитовидная железа, сзади к трахее прилегает пищевод, а по бокам расположены сонные артерии. Грудной отдел трахеи прикрыт грудиной и вилочковой железой.

Стеноз трахеи может быть врожденным или приобретенным, а также первичным, возникающим при изменении строения трахеи, или вторичными, возникающим при сдавливании органа.Причина первичного врожденного стеноза – аномалия развития стенки трахеи. Вторичный врожденный стеноз возникает из-за двойной дуги аорты, охватывающей трахею и вызывающей ее сужение. Также причиной вторичного врожденного стеноза трахеи могут быть врожденные опухоли или кисты средостения (пространства в среднем отделе грудной полости).

Пациенты с выраженным врожденным стенозом, как правило, погибают на первом году жизни, хотя известны случаи успешного лечения этого состояния.

Первичные приобретенные стенозы чаще всего развиваются после интубации или длительной искусственной вентиляции легких, которая осуществляется через трахеостому (искусственное отверстие в дыхательном горле).

Стеноз развивается либо из-за образования пролежня стенки трахеи, либо из-за рубца в области трахеостомы, образовавшегося после изъятия трубки. Также причиной первичного приобретенного стеноза могут быть травмы, химические и термические ожоги трахеи, операции на трахее.

Первичный приобретенный рубцовый склероз может появиться как следствие туберкулеза или хронического воспалительного процесса.

Стеноз трахеи также может быть:

- компенсированным, при котором проявления заболевания минимальны;

- субкомпенсированным, который формируется медленно, за время его формирования организм успевает приспособиться к изменениям, поэтому болезнь проявляется всего лишь одышкой и стридором при физических нагрузках;

- декомпенсированным, при котором расстройства дыхания и цианоз есть даже в состоянии покоя. Такие пациенты держат голову в вынужденном положении, наклонив ее вперед, гортань их неподвижна, а в дыхании участвует вспомогательная мускулатура. Проявляется это тем, что при вдохе межреберные промежутки втянуты, а при выдохе они, наоборот, выбухают.

Диагностика

Диагностика стеноза трахеи начинается со сбора жалоб и осмотра пациента. Но так как симптомы заболевания неспецифичны, нужны дополнительные исследования. Необходимо сделать:

- бодиплетизмографию, которая покажет, как пациент переносит сужение трахеи, и насколько утрачена дыхательная функция;

- спирографию, которая позволит выяснить проходимость дыхательных путей, степень выраженности патологических изменений, подобрать оптимальную тактику лечения;

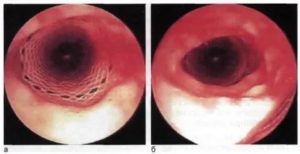

- фибробронхоскопию, которая поможет оценить размер просвета трахеи;

- компьютерную томографию (КТ) или магнитно-резонансную томографию (МРТ), которая позволит оценить состояние тканей и органов, окружающих трахею;

- артериографию, с помощью которой можно увидеть аномалии сосудов, окружающих трахею.

Дифференцировать стеноз трахеи нужно с бронхиальной астмой и инородным телом трахеи.

Лечение

Лечение стеноза трахеи хирургическое. Для этого применяют современные эндовидеоскопические методы – лазерную фотодеструкцию, криодеструкцию, электрорассечение, ультразвуковую деструкцию, бужирование.

Если есть временное противопоказание к операции, или по каким-либо причинам ее нельзя провести, делают стентирование трахеи. В трахею вставляют гибкую металлическую трубку – стент. Он может быть линейным и т-образным.

Стент может находиться в трахее до 18 месяцев.

Если сужение трахеи произошло из-за разрастания вилочковой железы, проводят тимэктомию (удаление железы), рентгеновское облучение, терапию глюкокортикоидами.

Если стеноз трахеи вызван опухолью щитовидной железы, удаляют опухоль и назначают соответствующее лечение.

Прогноз при стенозе трахеи зависит от сложности аномалии, его вызвавшей, возраста и состояния пациента. В целом, у взрослых прогноз этого заболевания более благоприятный, чем у детей.

Профилактика

Лучшая профилактика стенозов трахеи – это ранняя диагностика и своевременное и адекватное лечение заболеваний трахеи, бронхов, близлежащих лимфатических узлов. Если у человека есть трахеостома или интубационная трубка, за ней нужно правильно ухаживать.

В качестве профилактики стенозов трахеи нужно оберегать себя от травм грудной клетки и шеи.

Важно раз в год проходить обследование у врача, чтобы вовремя заметить, например, какую-либо патологию щитовидной железы или опухоль трахеи.

Не на последнем месте стоит и правильное рациональное питание, здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек, особенно курения.© Доктор Питер

Источник: https://doctorpiter.ru/diseases/504/

БРОНХОСТЕНОЗ

Бронхостеноз (bronchostenosis; бронх[и] + греч. stenosis сужение) — патологическое сужение просвета бронха, возникающее в результате воспалительных, фиброзных или рубцовых процессов в его стенке, роста доброкачественной или злокачественной опухоли, локализующейся в бронхе или вне его, а также вследствие попадания в просвет бронха инородного тела.

Этиология и патогенез

Бронхостеноз развивается при хроническом гипертрофическом, облитерирующем эндобронхите или туберкулезе бронха в результате резкой гипертрофии, отека и инфильтрации слизистой оболочки бронха.

При эндобронхиальном развитии опухоли Бронхостеноз нарастает постепенно, нарушая вентиляцию легкого. Присоединение инфекции ведет к развитию воспалительного процесса в бронхах и легком и нарушению дренажной функции бронхов.

При опухолях средостения, аневризме аорты, экссудативном перикардите и других экстрабронхиальных процессах Б. возникает в результате механического сдавления бронха. Б. развивается при длительном пребывании инородного тела в бронхе, что сопровождается воспалением его стенки и сужением просвета с последующим нарушением вентиляции.

Острое развитие Б. обусловливается чаще всего попаданием в бронх инородного тела. Хроническое развитие Б. вызывается поражением самого бронха или сдавлением его извне.

Инородное тело, попавшее в бронх, может играть роль клапана, пропускающего воздух только при вдохе; затруднение выдоха приводит к развитию эмфиземы в соответствующем участке легкого. При значительном стенозе прохождение воздуха нарушается и при вдохе, что приводит к развитию ателектаза.

При длительном Бронхостенозе и неполном закрытии просвета бронха ниже места стеноза может развиться бронхоэктаз.

Длительное существование патологического процесса в стенке бронха приводит к фиброзному и рубцовому стенозу. При морфологическом изучении препаратов легких с рубцовыми стенозами крупных бронхов характерным является атрофия слизистой и подслизистой основы, хрящевой ткани и нередко слизистых желез с замещением их фиброзной тканью. Выделяют концентрические, пристеночные и ложные рубцовые Б.

Клиническая картина

Клиническая картина зависит от этиологии, локализации (в крупном или мелком бронхе), степени выраженности, длительности существования Бронхостеноза и наличия существующих воспалительных изменений как в бронхах, так и в легочной ткани.

При выслушивании легких на стороне суженного бронха дыхание ослаблено или отсутствует; при вдохе слышен стенотический свистящий шум, лучше выслушиваемый в межлопаточном пространстве. Характерным признаком Б. является кашель, при продолжительном стенозе — кашель со слизисто-гнойной мокротой. Развившиеся осложнения со стороны легких вызывают соответствующие клин, симптомы.

Диагноз

Диагноз основывается на анамнезе, данных бронхоскопии и рентгенологического исследования. Результаты гисто-цитологических исследований материала, полученного при бронхоскопии и катетеризации бронха, подлежат визуальной или рентгенологической коррекции.

Данные бронхоскопии. При Бронхостенозе воспалительной этиологии обнаруживается резкая гиперемия и отек слизистой оболочки бронха.

При наличии инородного тела отмечают обильные грануляции ярко-красного цвета, кровоточащие при дотрагивании отсосом и тупфером; инородного тела может быть и не видно.

При длительном пребывании инородного тела в просвете бронха развивается фиброзный процесс, грануляции более бледные с желтовато-белым оттенком. Такую бронхоскопическую картину необходимо дифференцировать с раковой опухолью. Для туберкулезных Б.характерно развитие ограниченных инфильтратов с гиперемией и резким утолщением стенки бронхов. Часто обнаруживаются изъязвления в слизистой оболочке и рыхлые кровоточащие грануляции, которые особенно обильно разрастаются вокруг свищей стенки бронха при бронхожелезистом туберкулезе.

При рубцовых Б. слизистая оболочка бронхов бледная, тусклая, с белесоватыми участками.

Сдавление бронха извне может и не сопровождаться изменениями в слизистой оболочке, но при нарушении бронхиальной проходимости, как правило, обнаруживаются воспалительные явления и картина бронхита различной интенсивности. Если причиной компрессии бронха является артерия, то обнаруживается выраженная пульсация бронхиальной стенки в месте сужения.

Рентгенодиагностика основана на данных рентгеноскопии с функциональными пробами, рентгенографии лучами повышенной жесткости, томографии и бронхографии. Рентгенологическая симптоматика Б. состоит из прямых симптомов, которые характеризуют состояние бронха на уровне стеноза, и косвенных признаков, отражающих вторичные изменения легких и органов средостения.

Рис. 1. Различные виды бронхостеноза (схемы с рентгенограмм): 3 — инородное тело в бронхе (арбузная косточка); 2 — аденома бронха; 3 — симптом «кинжала» при раке легкого; 4 — стеноз бронха при хронической пневмонии; 5 — среднедолевой синдром. Стрелки указывают на локализацию патологического процесса.

Прямые симптомы зависят в значительной степени от этиологии и патогенеза стеноза. Так, при стенозе, обусловленном аспирацией инородного тела, на рентгенограммах (рис. 1, 1) обнаруживается дополнительная тень на фоне относительно мало измененного бронха, стенки к-рого эластичны и имеют гладкие очертания (см. Инородные тела, рентгенодиагностика). Если Б.

вызван медленно растущей доброкачественной внутрибронхиальной опухолью (аденома, фиброма, гамартома), то на фоне расширенного просвета бронха обнаруживается овальная или округлая тень (рис. 1, 2), примыкающая широким основанием к одной из его стенок; бронхи, расположенные дистальнее опухоли, как правило, расширены и деформированы из-за длительно текущего вторичного воспалительного процесса.

Если доброкачественная опухоль полностью обтурирует просвет бронха, то его культя напоминает раструб с постепенно расширяющимся калибром и вогнутой линией обрыва, выпуклостью обращенной проксимально. Инфильтративно растущая опухоль вызывает постепенное сужение просвета бронха, стенки к-рого становятся ригидными и имеют неровные, зазубренные очертания; при Б.

, вызванном раком легкого, характерен так наз. симптом «кинжала» (рис. 1, 3). При хронических пневмониях, сопровождающихся выраженными явлениями цирроза, Б. характеризуется обычно большой протяженностью и деформацией соседних бронхов (рис. 1, 4). При так наз. среднедолевом синдроме (рис. 1, 5) характер Б. иногда установить сложно, т. к.

рентгенологическая картина культи бронха может соответствовать как хрон, пневмонии с фиброателектазом, так и центральному раку легкого.

Косвенные симптомы Бронхостеноза зависят гл. обр. от степени нарушения проходимости бронхов и обычно выявляются при поражении только крупных бронхов (главных, долевых, зональных). Однако совокупность косвенных признаков нередко позволяет заподозрить локализацию Б., что определяет дальнейшую методику исследования для обнаружения прямых симптомов.Нарушения бронхиальной проходимости в рентгеновском изображении были детально изучены Джексоном (Ch. Jackson, 1865—1958), а затем С. А. Рейнбергом и его школой.

Степени нарушения проходимости бронхов

Рис. 2. Схема трех основных видов бронхостеноза.

Различные степени сужения бронхиального просвета (в качестве примера изображены шаровидные инородные тела разного калибра): 1 — сквозной частичный бронхостеноз; 2 — вентильный бронхостеноз, вызывающий вентильное вздутие легочной ткани; 3 — полный бронхостеноз, обусловливающий полный ателектаз легочной ткани; а — просвет бронха в фазе вдоха; б — просвет бронха в фазе выдоха. Стрелки указывают направление воздушной струи при дыхании.

Различают три степени нарушения проходимости бронхов.

Первая степень характеризуется относительно небольшим уменьшением просвета бронха: при вдохе воздух свободно входит в легкое, а при выдохе выходит из него (рис. 2, 2); уменьшение количества воздуха, проходящего через суженный бронх, приводит к гиповентиляции легкого.

Рентгенологически это проявляется незначительным или умеренным понижением прозрачности легочного поля, особенно в начале вдоха, нек-рым отставанием соответствующей половины диафрагмы, иногда возникновением небольших пятнистых теней малой интенсивности, отображающих образующиеся в плащевидном слое легкого дольковые ателектазы. При Б.

крупного бронха наблюдается толчкообразное смещение органов средостения в пораженную сторону на вдохе (см. Гольцкнехта-Якобсона симптом).

Вторая степень нарушения бронхиальной проходимости — вентильный, или клапанный, стеноз — характеризуется значительным сужением просвета бронха (рис. 2, 2).

Вентиляция становится односторонней: в фазе вдоха, когда просвет бронха увеличивается в среднем на одну треть диаметра, воздух проникает в легкое, а в фазе выдоха, когда бронх спадается, он не выходит обратно.

В результате наступает клапанное вздутие легкого, рентгенологически проявляющееся увеличением легочного поля, повышением его прозрачности, низким стоянием и малой подвижностью соответствующей половины диафрагмы.

В фазе выдоха, когда больное легкое остается вздутым, а здоровое спадается, срединная тень смещается в сторону последнего; на вдохе, когда здоровое легкое наполняется воздухом и внутригрудное давление относительно уравновешивается, срединная тень возвращается на место. Смещение срединной тени в фазе выдоха в здоровую сторону некоторые авторы называют обратным симптомом Гольцкнехта — Якобсона.

Третья степень нарушения бронхиальной проходимости характеризуется полной обтурацией просвета бронха и прекращением вентиляции соответствующего участка легкого (рис. 2, 3). Содержащийся в нем воздух рассасывается в течение нескольких часов; наступает Обтурационный ателектаз (см.).

Рентгенологически отмечается уменьшение легочного поля, его интенсивное затемнение, высокое стояние и неподвижность купола диафрагмы; срединная тень стойко смещается в сторону поражения. При стенозах долевых и сегментарных бронхов возникает гиповентиляция, вздутие или ателектаз в соответствующей доле или сегменте.Стенозы мелких бронхов длительное время могут компенсироваться развитием коллатеральной вентиляции.

Прогноз

Прогноз во многом определяют длительность, степень и этиология Бронхостеноза. Полная продолжительная обтурация бронха, как правило, ведет к необратимым процессам в легочной ткани. При небольшом нарушении бронхиальной проходимости можно рассчитывать на восстановление функции легкого после устранения стеноза.

Кратковременная непроходимость бронха, вызванная инородным телом, обычно не сопровождается последствиями, однако длительно существующий Б. при сохранении вентиляции может привести к развитию бронхита с последующей деструкцией бронхиальных стенок и развитием бронхоэктазов (см.). Плохой прогноз при Б.

, вызванных злокачественными опухолями.

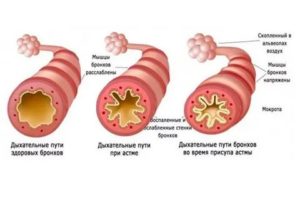

Обструктивный бронхит – причины, лечение и важные особенности болезни

Бронхит является воспалительным заболеванием, при котором в патологический процесс вовлекаются слизистые оболочки стенок бронхов. Если диагностируется обструктивный бронхит, это означает, что воспаление сопровождается синдромом обструкции бронхов, то есть наблюдается сужение просвета бронхов, препятствующее прохождению воздуха.

Механизм обструкции бронхов

Бронхи являются парным органом дыхательной системы, анатомически выглядящим как раздвоение трахеи на две части, от которых отходят вторичные разветвления (бронхиальное дерево).

Самые мелкие бронхиальные ветви соединяются с альвеолярными ходами, на концах которых располагаются альвеолы – пузырьковые образования легких, через стенки которых осуществляется газообмен.

В основные функции бронхов входит проведение воздуха при вдохе с одновременным очищением, увлажнением и обогревом, а также выведение его при выдохе.

На фоне воспалительных процессов, развивающихся в бронхах под действием раздражающих факторов, возникает снижение местного иммунитета, система защиты бронхов перестает справляться со своими функциями.

В тканях слизистой оболочки развиваются структурные изменения, связанные с гипертрофированием желез, вырабатывающих бронхиальный секрет, и превращением клеток мерцательного эпителия, выводящих мокроту, в слизевырабатывающие бокаловидные клетки.

В результате создается так называемая патогенетическая триада:

- усиление секреции бронхов;

- ухудшение оттока мокроты из них;

- задержка и скопление воспалительного секрета.

Эти процессы приводят к запуску механизмов бронхиальной обструкции, отличных от тех, что имеют место при необструктивном воспалении. Специалисты отмечают, что обструкция бронхов развивается по обратимым и необратимым механизмам. К первым относятся:

- сужение просвета бронхов из-за резкого мышечного сокращения (бронхоспазм);

- связанная с воспалением отечность слизистых и подслизистых тканей бронхов;

- заполнение бронхиального дерева густыми, плохо отходящими мокротными массами.

В дальнейшем на смену этим механизмам приходят необратимые:

- стеноз бронхов, сопровождаемый зарастанием его просвета соединительными тканями;

- резкое сокращение воздушного потока, выходящего из мелких ответвлений бронхов;

- пролапс мембранной стенки крупных бронхов и трахеи с выпячиванием ее в просвет воздухоносных путей.

Причины обструктивного бронхита

У взрослых пациентов обструктивный бронхит развивается зачастую под влиянием следующих факторов:

- табакокурение, при котором в дыхательных путях происходит накопление смолистых веществ, нарушающих процессы очищения, и воспаление слизистых вследствие раздражения дымом;

- вредные условия труда, сопряженные с вдыханием воздуха, который содержит пыль, химические соединения;

- частые респираторные заболевания, ослабляющие защитные механизмы дыхательной системы;

- генетический фактор – нарушение выработки протеина α1-антитрипсина, приводящее к деструкции легких.

Выделяют несколько степеней уменьшения просвета бронхов:

- Легкая обструкция – не вызывает выраженного ухудшения проходимости воздухоносных путей и связанных с этим изменений.

- Умеренная обструкция бронхов – когда просвет бронхов перекрыт менее, чем на 50 %.

- Тяжелая степень обструкции – проходимость просвета бронхов существенно снижена, что вызывает снижение кислорода в крови и ухудшение работы всех органов и систем.

Острый обструктивный бронхит

Обструктивный бронхит в острой форме развивается зачастую в детском возрасте при инфицировании вирусными патогенами, при бактериальном заражении или в результате аллергических реакций.

Предрасположены к заболеванию дети с ослабленным иммунитетом, имеющие повышенный аллергический фон, генетическую предрасположенность.

В основном, при этом поражаются ответвления мелкого и среднего калибра, а обструкция крупных бронхов встречается редко.

Хронический обструктивный бронхит

При хроническом процессе наблюдаются периоды ремиссии и обострения, для которых характерны свои проявления.

Подвержены этой форме болезни преимущественно мужчины, так как вероятность действия на них вредных провоцирующих факторов (курение, профессиональные вредности) выше.

В данном случае может наблюдаться и обструкция мелких бронхов, и уменьшение просвета крупных и средних бронхов, иногда – и воспаление альвеолярной ткани.

Обструктивный бронхит – симптомы

Острый бронхит с обструкцией, длительность которого не превышает трех недель, сопровождается такой клинической картиной:

- повышение температуры тела;

- сухой или малопродуктивный кашель (зачастую приступообразный, усиливающийся ночью и утром);

- увеличение частоты дыхательных движений до 18 раз в минуту;

- появление свистящих хрипов при выдохе, различимых окружающими даже на расстоянии, которые усиливаются в положении лежа.

Хронический рецидивирующий обструктивный бронхит, при диагностировании которого фиксируются повторения болезни три и более раз в год, проявляется следующей симптоматикой:

- частые головные боли;

- сильная утомляемость;

- потливость;

- одышка;

- «привычный» кашель с трудноотделяемой мокротой, иногда желтовато-коричневого цвета, с примесью крови;

- хрипы, посвистывания при дыхании;

- плохой аппетит.

Периоды обострения, в основном, соответствуют холодному времени года и наблюдаются на фоне острых вирусных инфекций или переохлаждения. При этом может повышаться температура тела, усиливается и становится более постоянным и мучительным кашель, наблюдается ощутимое затруднение дыхания. Продолжительность рецидивов составляет около 2-3 недель.

Обильное выделение вязкой мокроты, скапливающейся в бронхах, провоцирует навязчивый кашель при обструктивном бронхите, который усиливается в положении лежа. Выраженные и длительные приступы наблюдаются в ночное время и сразу после утреннего пробуждения.

Бронхиальный секрет выделяется слабо, он может приобретать гнойный характер, и в таком случае это расценивается как рецидив болезни. Кашлю всегда сопутствует одышка.

Дистальная обструкция бронхов, которая может привести к легочной недостаточности, сопровождается глубоким кашлем и побледнением кожных покровов.

Температура при обструктивном бронхите

Нередко пациентов, подозревающих у себя заболевание, волнует, бывает ли температура при обструктивном бронхите.

Стоит знать, что при данной патологии температура поднимается не всегда и редко достигает высоких отметок (зачастую не выше 38 °C).

Лихорадочное состояние более характерно для острой формы болезни, а хронический обструктивный бронхит в большинстве случаев протекает на фоне нормальных показателей температуры.

Обструктивный бронхит – лечение

Чтобы определить, как лечить обструктивный бронхит, врач назначает ряд диагностических процедур, дающих возможность выявить причину патологии и степень ее тяжести. К таким процедурам относятся:

- аускультация и перкуссия легких;

- рентгенография (в том числе с введением контрастного вещества);

- спирография;

- микроскопический и бактериологический анализ мокроты;

- анализ крови (общий, биохимия);

- иммунологические пробы и так далее.

В тяжелых случаях проводится госпитализация в стационар. Острый и обостренный бронхит с обструкцией, особенно сопровождаемые повышенной температурой, обязательно требуют постельного режима. После облегчения состояния больным рекомендуются неспешные прогулки на свежем воздухе, особенно по утрам. Кроме того, пациентам следует соблюдать следующие важные рекомендации:

- Отказ от курения (ограждение от пассивного курения).

- Теплое обильное питье (обычную норму питья следует увеличить в 1,5-2 раза).

- Здоровое питание с исключением трудноусваиваемых, жирных, жареных блюд.

- Воздух в помещении, где пребывает больной, должен быть чистым, влажным.

Основные лечебные методики:

- лекарственная терапия;

- физиотерапевтические процедуры (перкуторный и вибрационный массаж, электрофорез, ингаляции);

- дыхательная, дренажная гимнастика.

Обструктивный бронхит – первая помощь

Людям, у которых развился обструктивный бронхит, неотложная помощь может потребоваться в любой момент, ведь приступ удушья способен развиться быстро и неожиданно.

Симптомами, свидетельствующими об опасном состоянии, являются: вынужденная поза сидя на краю стула с расставленными ногами, интенсивный сухой кашель с хрипами и свистом, посинение губ и носа, учащение сердцебиения.

В таком случае требуется вызвать скорую помощь.

До приезда медиков нужно:

- Обеспечить больному приток воздуха.

- Снять одежду, стесняющую дыхание.

- Применить ингалятор-аэрозоль с бронхолитиком, если он ранее был назначен врачом.

- Воспользоваться методом снятия спазма бронхов, заключающемся во вдыхании насыщенного углекислым газом, — выдыхать и вдыхать воздух, плотно прижав к лицу шапку.

Пациентам с диагнозом «обструктивный бронхит» препараты могут назначаться следующие:

- бронхолитики (Сальбутамол, Атровент, Серевент);

- муколитики (Амброксол, Трипсин, Ацетилцистеин);

- антибиотики при обструктивном бронхите (Азитромицин, Цефуроксим, Кларитромицин);

- глюкокортикостероиды (Преднизолон, Флутиказон);

- нестероидные противовоспалительные препараты (Ибупрофен, Парацетамол, Нимесулид).

Ингаляции при обструктивном бронхите

Когда требуется лечение обструкции бронхов, одним из предпочтительных способов введения препаратов является ингаляционное введение посредством небулайзеров. Действующие вещества применяемых средств в короткие сроки доставляются к патологическому очагу, позволяя снять спазм, уменьшить воспаление, вывести мокроту. Перечислим распространенные препараты для ингаляций:

- Беродуал;

- Атровент;

- Беротек;

- Вентолин;

- Лазолван;

- Будесонид и другие.

Обструктивный бронхит – народные методы лечения

Лечение обструктивного бронхита народными средствами допустимо после согласования с лечащим врачом, причем народные рецепты могут являться только средствами вспомогательными к основной терапии. Зачастую целители рекомендуют принимать отвары различных трав и сборов, оказывающих отхаркивающее и противовоспалительное действие (мать-и-мачеха, корень солодки, чабрец).

Эффективный рецепт на основе репчатого лука

Ингредиенты:

- лук – 500 г;

- сахар – 400 г;

- мед – 50 г;

- вода – 1 л.

Приготовление и применение

- Очистить и измельчить лук.

- Смешать с сахаром, медом, добавить воду.

- Проварить на малом огне три часа, остудить, процедить.

- Принимать по столовой ложке 4–6 раз в сутки.

Хронический обструктивный бронхит осложнения зачастую имеет следующие:

| Бронхит – симптомы и лечение у взрослых в кратчайшие сроки Если у вас диагностирован бронхит, симптомы и лечение у взрослых следует подробно изучить, чтобы знать природу возникновения недуга и понимать, для чего принимают те или иные препараты, а также уметь предупредить болезнь. | Коксартроз тазобедренного сустава – болезнь, требующая незамедлительного лечения, потому что ее последствия очень серьезные. Для того чтобы не попасть в группу риска, следует знать об этом заболевании и его симптоматике, причинах возникновения. |

| Лечение суставов – универсальные методы, препараты и домашние средства Лечение суставов предусматривает комплексный подход: оно включает медикаментозную и народную терапию, массаж и гимнастику. Важно знать причины появления таких патологий и их симптоматику, чтобы вовремя выявить проблемы и скорее начать с ними борьбу. | Лечение печени – лучшие универсальные методы и средства Лечение печени — сложный и продолжительный процесс, но игнорировать неправильную работу органа нельзя. Он умеет восстанавливать собственные клетки, но не в случае тяжелого нарушения, поэтому за врачебной помощью нужно обращаться незамедлительно. |

Источник: https://womanadvice.ru/obstruktivnyy-bronhit-prichiny-lechenie-i-vazhnye-osobennosti-bolezni

Стеноз легких у взрослых

Стеноз легких — это состояние, характеризующееся сужением трахейных трубок и бронхов из-за внешнего давления или изменений в состоянии тканей. Первые признаки стеноза легких у взрослых заметны сразу после ограничения доступа к воздуху. Сухой кашель, одышка, шумное дыхание со свистом на вдохе и выдохе указывают на сниженную проходимость внутренних органов дыхания.

При отсутствии медицинской помощи лицо больного синеет от нехватки воздуха (цианоз), вспомогательная мускулатура пытается компенсировать асфиксию.

При этом заболевание само по себе не является смертельным: поскольку воздух продолжает поступать в легкие, пациент может проводить длительное время в ожидании медицинской помощи без опасности для жизни.

Это открывает возможности для точной диагностики — установки причин кашля и удушья с помощью лучевых обследований (томография, бронхография, рентген), эндоскопии и спирометрии — простой методики, позволяющей в полевых условиях определить объем вдоха-выдоха.

После подтверждения диагноза назначается лечебная программа: в зависимости от тяжести приступов удушья при стенозе легких у взрослого могут рекомендовать эндоскопическое лечение или немедленную операцию.

Что такое стеноз легких

Стеноз бронхов и транхеи связывают в первую очередь с сужением просвета трахеобронхиального древа, возникающим по механической или органической причине. Нарушения проводимости могут быть как приобретенными, так и врожденными.

Пока что медицина не располагает достаточным количеством статистических данных, чтобы достоверно прогнозировать наследственные стенозы.

Функциональные дефекты, связанные с неприобретенными заболеваниями, составляют не более 0,5—3 % у взрослых и до пятой части от общего количества зафиксированных случаев у детей.

В связи с сужением просвета при стенозе пациент постепенно теряет способность делать глубокие вдохи, дышать равномерно и бесшумно. Если состояние носит травматический характер, перемена может быть более резкой и заметной для больного.

При отсутствии лечения страдает иммунная система: организм не в состоянии бороться с агрессорами, поэтому возможны инфекционные осложнения.

Внезапный острый приступ асфиксии может закончиться летальным исходом, особенно если в момент начала удушья больной будет находиться в одиночестве.

Современная медицина ищет новые, более эффективные методики лечения стеноза легких у взрослых. Среди разрабатываемых и совершенствуемых технологий наибольшую перспективу имеет пульмонологическое лечение, в том числе оригинальные практики эндоскопической хирургии.

Классификация стенозов трахеи и бронхов

Своевременное и точное определение разновидности стеноза может играть решающую роль при выборе оптимальных мер лечения заболевания. В зависимости от происхождения стенозы делят на врожденные и приобретенные. Кроме того, по источнику выделяют три большие группы:

- Органические стенозы. Вызваны дефектами строения стенок бронхиальных путей и трахей (для первичного стеноза) или постоянным внешним давлением на органы дыхания (для вторичного, компрессионного стеноза).

- Функциональные стенозы. Определяются, если сужение бронхиального просвета спровоцировано системными заболеваниями и факторами, имеющими отношение к основным функциям организма.

- Смешанные стенозы.

Измерение длины участка, на котором произошло сужение, также имеет значение для определения типа стеноза. Ограниченными считаются деформации, не достигающие двух сантиметров.

Если при замере участков с сужением получилось более 2 см, диагностируют протяженный стеноз, характеризующийся повышенной опасностью при обострении.

В зависимости от сопутствующих факторов (тяжесть состояний пациента, сопутствующие заболевания и т. д.) могут рекомендовать немедленную операцию.

Также на срочность операции влияет зафиксированная степень сужения диаметра просвета. Выделяют три степени:- Сужение бронхиального просвета на треть от максимального диаметра. Сопровождается сухим кашлем, затрудненным дыханием. Пациент в состоянии разговаривать, самостоятельно передвигаться, объяснять свое состояние.

- Сужение на две трети диаметра (более половины). Сильно затруднено дыхание, из груди доносится прерывистый свист и хрип. Дыхательный процесс частично компенсируется вспомогательной мускулатурой.

- Сужение более двух третей диаметра. Больной страдает от недостатка воздуха, кожные покровы синеют. Возможна паника, усугубляющая состояние; потеря сознания из-за кислородного дефицита. Необходима срочная госпитализация.

В зависимости от замеченных симптомов также выделяют три клинических стадии состояния:

- Компенсация. Даже при общих трудностях с дыханием пациент дышит стабильно, без перерывов. Нет признаков дефицита кислорода. Компенсированные стенозы могут быть незамеченными больным из-за того, что протекают с минимумом симптомов.

- Субкомпенсация. Вспомогательная мускулатура справляется с поддержанием дыхания в состоянии покоя, но даже неинтенсивные физические нагрузки могут спровоцировать приступ удушья. Если физическая активность прерывается, дыхательный процесс восстанавливается не сразу, сопровождается приступами сухого кашля и тупой болью в грудной клетке.

- Декомпенсация. Резкий приступ кашля или удушья может наступить в состоянии покоя, без каких-либо зафиксированных внешних причин. Стеноз у взрослых на этой стадии самостоятельно не проходит. Бороться с сужением сможет только врач.

Функциональные стенозы разделяют на группы как по происхождению (врожденные и приобретенные; вероятность диагностики врожденного функционального стеноза легких у взрослого крайне мала), так и по причине сужения.

Как правило, оно связано с недостаточной плотностью мембран наиболее важных воздушных путей в дыхательной системе.

Удушье в данном случае имеет прогнозируемый характер; приступы не становятся для пациентов неожиданностью, поэтому вероятность летального исхода как осложнения удушья с панической атакой на порядок ниже.

Причины стеноза легких у взрослого

Наиболее распространенная причина стенозов, имеющих ненаследственную природу, это сужение просвета трахеобронхиального древа из-за приобретенных рубцов. К образованию рубцовой ткани в стенках бронхов и трахей приводят следующие факторы:

- механические повреждения (разрывы при ударах, глубоких порезах и т. д.);

- температурные и химические ожоги дыхательных путей;

- попадание инородных объектов в дыхательную систему;

- продолжительная интубация (введение трубки в бронхи для восстановления воздушной проводимости в критических условиях);

- операции и медицинские процедуры, подразумевающие установку или введение посторонних тел в дыхательную систему (трахеостомия, ИВЛ и т. д.);

- воспалительный процесс с осложнениями;

- туберкулез с осложнениями.

Компрессионный стеноз отличается отсутствием внутренней причины снижения проводимости: симптомы удушья возникают из-за продолжительного давления на дыхательные пути извне. Как правило, давление исходит от увеличенных в объеме и затвердевших лимфоузлов. Таким образом, стеноз может проявляться как побочный симптом бронхогенной кисты, лимфаденита и других заболеваний.

Первичный стеноз как врожденная патология выявляется крайне редко. Он возникает из-за нарушений при развитии стенки трахей и бронхов, проявляющихся в недоразвитости ткани органов и, как следствие, их большей вялости и податливости. Может сопровождаться полным или местным смыканием хрящей.

Вторичные случаи связывают преимущественно с кистами и опухолями, возникшими в период развития эмбриона, либо с редкой сосудистой аномалией — двойной дугой аорты. Эта патология приводит к постоянному сдавливанию грудного отдела, из-за чего человек и во взрослом возрасте продолжает задыхаться.

Стеноз, имеющий функциональное происхождение, у взрослых выявляется редко, поскольку проявляется он обычно еще в раннем возрасте. Это состояние вызвано дисплазией соединительных тканей: системным заболеванием, которое приводит к неспособности организма формировать и поддерживать здоровые волокнистые структуры в соединительных тканях.

На ранних стадиях, а также при отсутствии обострений стеноз может протекать незаметно для пациента.

До тех пор, пока вспомогательная дыхательная мускулатура берет на себя дыхательную функцию, больной может вести активный образ жизни, заниматься спортом.

Клинические симптомы перекрытия трахеобронхиального просвета возникают при сужении в два раза и более. Осложнение сопровождается следующими симптомами:

- Экспираторный стридор. Громкий, болезненный выдох, слышимый без применения инструментов диагностики. Может сопровождаться хрипом и свистом.

- Одышка при движении или в состоянии покоя.

- Повышенная активность вспомогательной мускулатуры: роль компенсаторного дыхания стремительно возрастает.

- Гиповентиляция легких, резкое снижение напряжения кислорода в крови.

- Воспаления органов дыхания под участком, подверженным сужению (бронхит, трахеит).

Резкие, болезненные обострения стеноза заставляют пациента принимать «вынужденную позу». Это специфичное положение тела, облегчающее использование вспомогательной мускулатуры для компенсаторного дыхания.

Колени подняты в положении сидя, торс и голова наклонены вниз. Сохранение позы поможет больному дождаться прибытия врачей, при этом ни в коем случае не следует пытаться заставить человека разогнуться.

Это не только не поможет, но и прервет жизненно необходимое компенсаторное дыхание.

Если стеноз у взрослого имеет функциональную природу, очередность развития симптомов и общая картина болезни может отличаться. При приступах развивается кашлево-обморочный синдром:- Приступ начинается с громкого, болезненного, сухого кашля. В попытках избавиться от ощущения сдавленности в воздушных путях пациент может пытаться изменить положение тела: поворачиваться в постели, наклоняться из сидячего или стоячего положения. Возможны попытки проверить дыхательный аппарат: сдавленный крик, смех, сознательное напряжение органов дыхания и речи.

- На пике кашлевого приступа развивается удушье. Недостаток кислорода приводит к спутанности сознания вплоть до обморока, временной остановки дыхательных движений (апноэ). Потеря сознания в среднем продолжается от 30—40 секунд до 5 минут.

- Дыхание со свистом восстанавливается, отходит вязкая мокрота. Наблюдается повышенная двигательная активность.

- Пациент приходит в сознание.

Для уточнения природы стеноза у взрослых используются как симптоматика, так и результаты анализов, обследований. Руководствоваться только симптомами при постановке диагноза нельзя: многие формы заболевания на ранних стадиях неотличимы от бронхиальной астмы.

Эффективность лечения зависит от точности определения природы заболевания. При органических стенозах показано оперативное вмешательство; после восстановления пациент сможет вести полноценный образ жизни без каких-либо ограничений. Варианты операций представлены с точки зрения предпочтения:

- Эндопросветные манипуляции, направленные на изменение состояния рубцовой ткани и увеличение просвета при минимизации травмирующих воздействий. Эндоскопическая хирургия подходит для большинства случаев стенозов у взрослых; этот метод обеспечивает максимальную точность при минимальном повреждении органов и тканей.

- Циркулярная резекция с наложением анастомоза. Назначается, если невозможно использовать эндоскопию либо этот метод не дает результата. Высокая результативность циркулярной резекции (9 из 10 случаев) позволяет восстановить дыхание даже на поздних стадиях приступа удушья. Эта операция также отличается повышенным риском осложнений — воспаления, инфекции и т. д. возникали в среднем у 3 пациентов из 10.

- Резекция легкого (удаление части легкого) либо пневмонэктомия (полное вырезание легкого). Крайняя мера, применяемая только при накоплении фатальных необратимых изменениях в структуре бронхов, препятствующих дыхательной функции.

Если удушье обусловлено механическим давлением (компрессионный стеноз), лечение заключается в удалении тел, давящих на бронхи, — злокачественных кист, опухолевых образований.

Вялотекущие стенозы у взрослых не требуют немедленного оперативного внимания, поэтому возможно консервативное лечение с длительными периодами выжидания. Поддерживающие препараты не назначаются; подбирают средства, оказывающие максимальную помощь при острых приступах. Назначают несколько категорий лекарств:

- препараты, подавляющие кашель (напр., преноксдиазин, кодеин);

- муколитические средства (бромгексин, мукалтин и пр.);

- нестероидные противовоспалительные препараты;

- иммуномодуляторы.

В качестве дополнительных средств могут назначать антиоксиданты; антибиотические средства применяются только при бронхоскопии.

Для облегчения состояния пациента, ускорения восстановления и сокращения частоты приступов назначают физиопроцедуры в соответствии с особенностями состояния дыхательных органов.

При регулярном наблюдении у врача прогноз положительный, однако полностью вылечить заболевание невозможно.

Понравилась публикация?

Поставь ей оценку — кликай на звезды!

статьи / 5.

Источник: https://www.spacehealth.ru/zabolevaniya-legkih/poroki-razvitiya-legkih/stenoz/stenoz-legkih-u-vzroslyh/