Дренажная функция бронхов это

Бронхиты. Острый и хронический бронхит

Бронхит острый — диффузное острое воспаление трахео-бронхиального дерева. Относится к частым заболеваниям.

Этиология, патогенез. Заболевание вызывают вирусы (вирусы гриппа, парагриппозные, аденовирусы, респираторно-синцитиальные, коревые, коклюшные и др.

), бактерии (стафилококки, стрептококки, пневмококки и др.); физические и химические факторы (сухой, холодный, горячий воздух, окислы азота, сернистый газ и др.). Предрасполагают к заболеванию охлаждение, курение табака, употребление алкоголя, хроническая очаговая инфекция в назофарингеальной области, нарушение носового дыхания, деформация грудной клетки.

Повреждающий агент проникает в трахею и бронхи с вдыхаемым воздухом, гематогенным или лимфогенным путем (уремический бронхит).Острое воспаление бронхиального дерева может сопровождаться нарушением бронхиальной проходимости отечно-воспалительного или бронхоспастического механизма.

При тяжелых формах воспалительный процесс захватывает не только слизистую оболочку, но и глубокие ткани стенки бронхов.

Симптомы, течение.

Бронхит инфекционной этиологии нередко начинается на фоне острого ринита, ларингита.

При легком течении заболевания возникают саднение за грудиной, сухой, реже влажный кашель, чувство разбитости, слабость.

Физикальные признаки отсутствуют или над легкими определяются жестокое дыхание, сухие хрипы. Температура тела субфебрильная или нормальная. Состав периферической крови не меняется.

Такое течение наблюдается чаще при поражении трахеи и крупных бронхов.

При среднетяжелом течении значительно выражены общее недомогание, слабость, характерны сильный сухой кашель с затруднением дыхания и одышкой, боль в нижних отделах грудной клетки и брюшной стенки, связанная с перенапряжением мышц при кашле.

Кашель постепенно становится влажным, мокрота приобретает слизисто-гнойный или гнойный характер.

Над поверхностью легких выслушиваются жесткое дыхание, сухие и влажные мелкопузырчатые хрипы.

Температура тела остается в течение нескольких дней субфебрильной.

Выраженных изменений состава периферической крови нет.

Тяжелое течение болезни наблюдается, как правило, при преимущественном поражении бронхиол (см. Бронхиолит).

Острые симптомы болезни стихают к 4-му дню и при благоприятном исходе полностью исчезают к 7-му дню.

Острый бронхит с нарушением бронхиальной проходимости имеет тенденцию к затяжному течению и переходу в хронический бронхит.

Тяжело протекают острые бронхиты токсико-химической этиологии.

Болезнь начинается с мучительного кашля с выделением слизистой или кровянистой мокроты, быстро присоединяется бронхоспазм (на фоне удлиненного выдоха выслушиваются сухие свистящие хрипы) и прогрессирует одышка (вплоть до удушья), нарастают дыхателыная недостаточность и гипоксемия.

Рентгенологически могут определяться симптомы острой эмфиземы легких. Развивается симптоматический эритроцитоз, повышаются показатели гематокрита.

Тяжелое течение могут принимать и острые пылевые бронхиты. Кроме кашля (вначале сухого, а затем влажного), отмечаются выраженная одышка, цианоз слизистых оболочек.

Определяются коробочный оттенок перкуторного звука, жесткое дыхание, сухие хрипы. Возможен небольшой эритрозитоз.

Рентгенологически выявляется повышенная прозрачность легочных полей и умеренное расширение корней легких.

ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО БРОНХИТА

Постельный режим, обильное теплое питье с медом, малиной, липовым цветом; подогретая щелочная минеральная вода;

- Ацетилсалициловаякислота по 0,5 г 3 раза в день, аскорбиновая кислота до 1 г в день, витамин А по 3 мг 3 раза в день; горчичники, банки на грудную клетку.

- При выраженном сухом кашле назначают Кодеин (0,015 г) с Гидрокарбонатом натрия (0,3 г) 2-3 раза в день.

- Препаратом выбора может быть Либексин по 2 таблетки 3-4 раза в день.

- Из отхаркивающих средств эффективны Настой термопсиса (0,8 г на 200 мл по 1 столовой ложке 6-8 раз в день); 3% Раствор йодида калия (по 1 столовой ложке 6 раз в день), бромгексин по 8 мг 3-4 раза в день в течение 7 дней и др.

- Показаны Ингаляции отхаркивающих средств, муколитиков, подогретой минеральной щелочной воды, 2% раствора гидрокарбоната натрия, эвкалиптового, анисового масла с помощью парового или карманного ингалятора. Ингаляции проводят 5 мин 3-4 раза в день в течение 3-5 дней.

- Бронхоспазм купируют назначением Эуфиллина (0,15 г 3 раза в день).

- Показаны Антигистаминные препараты.

- При неэффективности симптоматической терапии в течение 2-3 дней, а также среднетяжелом и тяжелом течении болезни назначают Антибиотики и Сульфаниламиды в тех же дозах, что и при пневмониях.

Бронхит хронический— диффузное прогрессирующее воспаление бронхов, не связанное с локальным или генерапизованным поражением легких и проявляющееся кашлем.

О хроническом характере процесса принято говорить, если кашель продолжается не менее 3 мес в 1 году в течение 2 лет подряд.

Хронический бронхит-самая распространенная форма хронических неспецифических заболеваний легких (ХНЗЛ), имеющая тенденцию к учащению.

Этиология, патогенез.

Заболевание связано с длительным раздражением бронхов различными вредными факторами (курение, вдыхание воздуха, загрязненного пылью, дымом, окисью углерода, сернистым ангидридом, азота и другими химическими соединениями) и рецидивирующей респираторной инфекцией (главная роль принадлежит респираторным вирусам, палочке Пфейффера, пневмококкам), реже возникает при муковисцидозе.

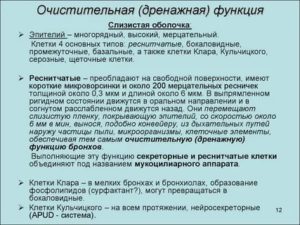

Предрасполагающие факторы — хронические воспалительные и нагноительные процессы в легких, хронические очаги инфекции в верхних дыхательных путях, снижение реактивности организма, наследственные факторы. К основным патогенетическим механизмам относятся гипертрофия и гиперфункция бронхиальных желез с усилением секреции слизи, относительным уменьшением серозной секреции, изменением состава секреции- значительным увеличением в нем кислых мукополисахаридов, что повышает вязкость мокроты. Длительная гиперфункция приводит к истощению мукоцилиарного аппарата бронхов, дистрофии и атрофии эпителия.Воспалительная инфильтрация, в крупных бронхах поверхностная, в средних и мелких бронхах, а также бронхиолах может быть глубокой с развитием эрозий, изъязвлений и формированием мезо- и панбронхита. Фаза ремиссии характеризуется уменьшением воспаления в целом, значительным уменьшением экссудации, пролиферацией соединительной ткани и эпителия, особенно при изъязвлении слизистой оболочки. Исходом хронического воспалительного процесса бронхов являются склероз бронхиальной стенки, перибронхиальный склероз, атрофия желез, мышц, эластических волокон, хрящей. Возможно стенозирование просвета бронха или его расширение с образованием бронхоэктазов.

Симптомы, течение.

Начало постепенное. Первым симптомом является кашель по утрам с отделением слизистой мокроты. Постепенно кашель начинает возникать и ночью и днем, усиливаясь в холодную погоду, с годами становится постоянным. Количество мокроты увеличивается, она становится слизисто-гнойной или гнойной. Появляется и прогрессирует одышка.

Выделяют 4 формы хронического бронхита.

- ПриПростой, Неосложненной форме бронхит протекает с выделением слизистой мокроты без бронхиальной обструкции.

- При Гнойном Бронхите постоянно или периодически выделяется гнойная мокрота, но бронхиальная обструкция не выражена.

- Обструктивный Хронический Бронхит характеризуется стойкими обструктивными нарушениями.

- Гнойно-обструктивный Бронхит протекает с выделением гнойной мокроты и обструктивными нарушениями вентиляции

В период обострения при любой форме хронического бронхита может развиться Бронхоспастический Синдром.

Типичны частые обострения, особенно в периоды холодной сырой погоды: усиливаются кашель и одышка, увеличивается количество мокроты, появляются недомогание, пот по ночам, быстрая утомляемость.

Температура тела нормальная или субфебрильная, могут определяться жесткое дыхание и сухие хрипы над всей поверхностью легких.

Лейкоцитарная формула и СОЭ чаще остаются нормальными; возможен небольшой лейкоцитоз с палочкоядерным сдвигом в лейкоцитарной формуле.

Лишь при обострении гнойных бронхитов незначительно изменяются биохимические показатели воспаления (С-реактивный белок, сиаловые кислоты, серомукоид, фибриноген и др.).

В диагностике активности хронического бронхита сравнительно большое значение имеет исследование мокроты: макроскопическое, цитологическое, биохимическое. В диагностике хронического бронхита используют бронхо- и рентгенографию. На ранних стадиях хронического бронхита изменения на бронхограммах у большинства больных отсутствуют.

ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА.

В фазе обострения хронического бронхита терапия должна быть направлена на ликвидацию воспалительного процесса в бронхах, улучшение бронхиальной проходимости, восстановление нарушенной общей и местной иммунологической реактивности.

- Назначают Антибиотики и Сульфаниламиды курсами, достаточными для подавления активности инфекции.Антибиотик подбирают с учетом чувствительности микрофлоры мокроты (бронхиального секрета), назначают внутрь или парентерально, иногда сочетают с внутритрахеалыным введением.

- Показаны Ингаляция фитонцидов чеснока или лука (сок чеснока и лука готовят перед ингаляцией, смешивают с 0,25% раствором новокаина или изотоническим раствором натрия хлорида в пропорции 1 часть сока на 3 части растворителя). Ингаляции проводят 2 раза в день; на курс 20 ингаляций.

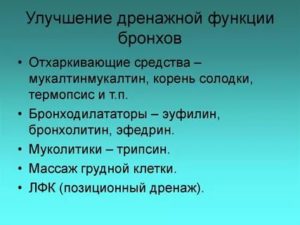

Применяют:Отхаркивающие, Муколитические и Бронхоспастические препараты, обильное питье.

- Отхаркивающим эффектом обладают йодид калия, настой термопсиса, алтейного корня, листьев мать-и-мачехи, подорожника а также муколитики и производные цистеина. Ацетилцистеин (мукомист, мукосольвин, флуимуцил, мистабрен) обладает способностью разрывать дисульфидные связи белков слизи и вызывает сильное и быстрое разжижение мокроты. Применяют в виде аэрозоля 20% раствора по 3-5 мл 2-3 раза в день.

- Мукорегуляторы, влияющих как на секрет, так и на синтез гликопротеидов в бронхиальном эпителии (бромгексин, или бисольвон). Бромгексин (бисольвон) назначают по 8 мг (по 2 таблетки) 3-4 раза в день в течение 7 дней внутрь, по 4 мг (2 мл) 2-3 раза в день подкожно или в ингаляциях (2 мл раствора бромгексина разводят 2 мл дистиллированной воды) 2-3 раза в день.

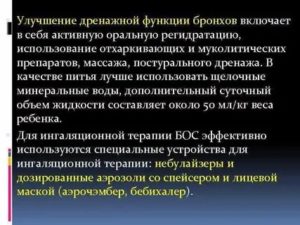

- Перед ингаляцией отхаркивающих средств в аэрозолях применяют Бронхолитики для предупреждения бронхоспазма и усиления эффекта от применяемых средств. После ингаляции выполняют позиционный дренаж, обязательный при вязкой мокроте и несостоятельности кашля (2 раза в день предварительным приемом отхаркивающих средств и 400-600 мл теплого чая).

- При недостаточности бронхиального дренажа и наличии симптомов бронхиальной обструкции к терапии добавляют:Бронхоспазмолитические средства: эуфиллин ректально (или в/в) 2-3 раза в день, холиноблокаторы (атропин, платифиллин внутрь, п/к; атровент в аэрозолях), адреностимуляторы(эфедрин, изадрин, новодрин, эуспиран, алупент, тербуталин, сальбутамол, беротек). Восстановлению дренажной функции бронхов способствуют также лечебная физкультура, массаж грудной клетки, физиотерапия.

- При возникновении аллергических синдромов назначают хлорид кальция внутрь и в/в, антигистаминные средства; Возможно проведение короткого (до снятия аллергического синдрома) курса глюкокортикоидов (суточная доза не должна превышать 30 мг). Опасность активации инфекции не позволяет рекомендовать длительный прием глюкокортикоидов.

- При развитии у больного хроническим бронхитом синдрома бронхиальной обструкции можно назначить:Этимизол (по 0,05-0,1 г 2 раза в день внутрь в течение 1 мес) и Гепарин (по 5000 ЕД 4 раза в сутки п/к в течение 3-4 нед) с постепенной отменой препарата.

- У больных хроническим бронхитом, осложненным дыхательной недостаточностью и хроническим легочным сердцем, показано применение Верошпирона (до 150-200мг/сут).

- Назначают аскорбиновую кислоту в суточной дозе 1 г, витамины В, никотиновую кислоту; при необходимости — левамизол, алоэ,метилурацил.

- При осложнении заболевания легочной и легочно-сердечной недостаточностью применяют оксигенотерапию, вспомогательную искусственную вентиляцию легких. Кислородная терапия включает ингаляции 30-40% кислорода в смеси с воздухом, она должна быть прерывистой. Устранение ее интенсивным и продолжительным вдыханием кислорода приводит к снижению функции дыхательного центра, нарастанию альвеолярной гиповентиляции и гиперкапнической коме.

- При стабильной легочной гипертензии длительно применяют Пролонгированные нитраты, антагонисты ионов кальция(верапамил,фенигидин).

- Сердечные гликозиды и салуретики назначают при застойной сердечной недостаточности. Больные нуждаются в систематической поддерживающей терапии, которая проводится в стационаре или участковым врачом. Целью терапии является борьба с прогрессированием легочно-сердечной недостаточности, амилоидоза и других возможных осложнений болезни. Осмотр этих больных проводится не реже 1 раза в месяц.Диета больных должна быть высококалорийной, витаминизированной.

Источник: https://www.medglav.com/bolezni-organov-dixaniya/bronxity.html

Медицинский центр Prima Medica

представляет собой воспалительный или дистрофический процесс в бронхах, нарушающий их структуру и функцию. Заболевание может иметь острое или хроническое течение.

Острый бронхит у пожилых людей

Заболевание, проявляющееся остро возникающим воспалением слизистой оболочки трахеобронхиального дерева, протекающее с кашлем и отделением мокроты или одышкой при поражении мелких бронхов.

Часто острый бронхит у пожилых людей бывает одним из проявлений острой респираторной инфекции верхних дыхательных путей и возникаем последовательно или одновременно с поражением носоглотки, гортани, трахеи.

Процесс распространяется в нисходящем направлении по дыхательным путями приводя к развитию ларингита, трахеита, бронхита. В легочной ткани у пожилых часто образуются участки ателектаза в результате закупорки секретом просвета мелких бронхов. Нередко воспалительный процесс распространяется на конечные разветвления бронхов и обусловливает развитие пневмонии.

Симптомы бронхита у пожилых людей

При остром бронхите больные испытывают недомогание, может отмечаться чувство жжения за грудиной, стеснение за грудиной. Кашель иногда протекает в виде приступов, сопровождающихся одышкой.

При сильном кашле могут наблюдаться боли в нижних отделах грудной клетки, обусловленные cyдорожными сокращениями диафрагмы. Часто через несколько дней кашель становится менее болезненным, отделяется обильная слизистая мокрота.

Самочувствие постепенно улучшается.

При физикальном исследовании со стороны легких обнаруживают сухие свистящие и жужжащие хрипы. Перкуторный тон над легкими не изменен. При рентгенологическом исследовании отклонений от нормы не обнаруживается.

Клиническое течение острого бронхита у пожилых и старых людей в значительной мере определяется состоянием функции внешнего дыхания и нарушением проходимости бронхов. Особенно тяжело протекает острый бронхит у пожилых людей с сердечно-сосудистой недостаточностью, а также у лиц, вынужденных длительно соблюдать постельный режим.

Большую опасность для пожилых и старых людей представляет бронхиолит.

Общее состояние таких больных резко ухудшается.

Выражена интоксикация. Развивается резкая адинамия. Наблюдаются возбуждение, беспокойство, переходящее в апатию и сонливость. Указанные явления обусловлены респираторным ацидозом. Резко выражена недостаточность внешнего дыхания (одышка, цианоз).В отличие от больных молодого возраста, у пожилых пациентов к картине легочной недостаточности часто присоединяются симптомы сердечной недостаточности. При обследовании больного выявляется большое количество сухих, влажных мелких пузырчатых хрипов на фоне ослабления дыхания, местами измененный перкуторный звук (тимпанит).

Обычно бронхиолит сопровождается многочисленными мелкими пневмоническими очагами, у пожилых людей бронхиолит протекает чаще при отсутствии выраженной температурной реакции и изменений со стороны крови.

Таким образом, если во время острого бронхита у больных старшего возраста возникают явления выраженной легочно-сердечной недостаточности, общей интоксикации при обилии аускультативных изменений в легких, можно думать об остром бронхиолите.

Лечение острого бронхита у пожилых

Лечение острого бронхита различно в зависимости от тяжести течения болезни.

- При легких формах, протекающих с небольшим кашлем, нормальной или субфебрильной температурой, режим полупостельный, а при повышении температуры до фебрильной и явлениях выраженной интоксикации — постельный. При лечении бронхита учитываются возможные этиологические факторы заболевания. Так, если это вирусная инфекция (грипп А или В), то в первые дни заболевания применяют ремантадин по схеме.Также рекомендуется противогриппозный гаммаглобулин в течение 5-7 дней, орошение слизистой оболочки носа интерфероном, целесообразны орошения носоглотки йодинолом. В лечении применяют ацетилсалициловую кислоту с кофеином, назначают обильное питье, горчичники, горячие ножные ванны.Лечение тяжелых форм острого бронхита включает: постельный режим; обильное питье; назначение отхаркивающих и бронхоспазмолитических средст при вязкой мокроте — ингаляции 2% раствора гидр карбоната натрия или ингаляции с бронхоспазмолитическими средствами; применение антибиотиков и сульфаниламидных препаратов.

Показано назначение витаминов: С, А и группы В. У пожилых людей даже при отсутствии патологии сердечно-сосудистой системы назначают кардиотонические препараты (супьфокамфокамн, кордиамин). При появлении признаков недостаточности кровообращения показаны сердечные гликозиды, мочегонные препараты.

При головных болях, сопровождающихся высокой температурой, применяют жаропонижающие средств (аспирин, парацетамол, фенацетин).

Лишь тяжелое состояние больного является показанием к назначению постельного режима.

Чтобы избежать закупорки мелких бронхиол, для улучшения отхождения мокроты и улучшения дыхания необходимо активное движение больных в постели. Массаж грудной клетки, дыхательная гимнастика, возвышен нос или полусидячее положение больного в постели способствуют вентиляции легких.

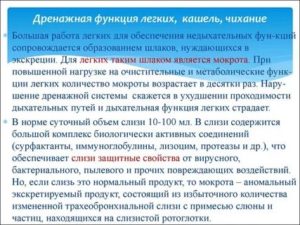

Кашель — это рефлекторный акт обеспечивающий защитную очистительную функции легких в ответ на раздражение рецепторных зон трахеи и бронхов. При кашле усиливается дренажная функция бронхов, улучшается проходимость дыхательных путей.

Ранняя стадия бронхита представляет собой один из немногих случаев, когда у старых людей полезно назначение противокашлевых средств, так как в этот период кашлевые движения не выполняют функцию защиты, а, напротив, частый непродуктивный кашель вызывает боли в груди, нарушает вентиляцию, гемодинамику, нормальный сон больных. Для подавления кашлевого рефлекса назначают кодеки, глаувент, либексин.

Одновременно при этом нужно стремиться к разжижению бронхиального секрета. При остром бронхите всегда наблюдается бронхоспазм, который в значительной степени нарушает вентиляцию легких и тем самым способствует развитию гипоксии. В качестве бронхолитиков используют производные пурина (теофиллин, эуфиллин, дипрофиллин и др.).

Хронический бронхит у пожилых людей

Хронический бронхит у пожилых людей — хронически протекающее воспаление бронхиального дерева, при котором поражается сначала слизистая оболочка, затем, при прогрессировании процесса, более глубокие слои стенки бронхов и перибронхиальная соединительная ткань.

Им чаще болеют мужчины пожилого возраста.

Наибольшая заболеваемость хроническим бронхитом приходится на шестое и седьмое десятилетия жизни, а самая высокая летальность при этом заболевании наблюдается в восьмом десятилетии.

Симптомы хронического бронхита у пожилых людей

К числу основных симптомов хронического бронхита относятся: кашель, мокрота, одышка, при аускультации — жесткое дыхание и хрипы. Хронический бронхит у пожилых людей развивается постепенно и диагностируется поздно, так как на протяжении длительного времени может мало беспокоить больного. Клинические проявления связаны с уровнем поражения бронхиального дерева.

При так называемом проксимальном бронхите воспалительный процесс вовлекаются крупные и средние бронхи, наблюдается кашель с преимущественно небольшим отделением мокроты, одышки нет, на фоне жесткого дыхания выслушиваются сухие хрипы низкого тембра. Бронхиальная проходимость, как правило, не нарушена. Это хронический необструктивный бронхит у пожилых людей или «бронхит без одышки».

При обструктивном бронхите наблюдается не только кашель (с мокротой или без нее), но, главным o6pазом, одышка («бронхит у пожилых людей с одышкой»).

Воспалительный процесс локализуется преимущественно в мелких бронхах («дистальный бронхит у пожилых людей»). На фоне жесткого дыхания выслушиваются свистящие хрипы. При исследовании функции внешнего дыхания определяют нарушения бронхиальной проходимости.Обострение бронхита нередко протекает с нормальной температурой, появляется потливостью верхней части туловища (голова, шея), усиливается кашель, увеличивается количество мокроты.

При умеренном обострении мокрота спизисто-гнойного вида, температура тела нормальная или субфебрильная, показатели периферической крови мало изменены. При выраженном обострении мокрота слизисто-гнойная, содержит много лейкоцитов. С нарастанием обструктивный изменений усиливается одышка.

Прогрессирование хронического обструктивного бронхита приводит к развитию дыхательной и сердечной недостаточности.

Лечение хронического бронхита у пожилых людей

При обострении хронического бронхита лечение проводится по следующей схеме:

- восстановление бронхиальной проводимости — дренрование с помощью бронхоспазмолитических средств, постуральный дренаж, дренирование при бронхоскопии — при гнойном бронхите);

- антибактериальная терапия с учетом чувствительности микрофлоры и токсичности препарата;

- антиаллергические и дезинтоксикационные средства;

- лечебная физкультура (дыхательные, дренажные упражнения);

- общеукрепляющее лечение (физиотерапия, витамины, массаж).

При сильном кашле применяются противокашлевые препараты. Если наблюдается кашель с отделением мокроты, то используются двухфазные противокашлевые средства, которые уменьшают кашель, но не снижают отделение мокроты (интуссин, балтикс и пр.).

Для снятия бронхоспазма при обструктивном бронхите применяются бронходилататоры: спазмолитики (изадрин, сальбутамол, тербутамин); ингибиторы фосфодиэстеразы (производные теофиллина).

Для быстрого купирования спастического синдрома назначают препараты: беротек, венталин, атровент, беродуал.

Для улучшения дренажной функции бронхов показано применение отхаркивающих, разжижающих мокроту средств.

Применение этих лекарств наиболее эффективно, если оно осуществляется с учетом вязкоэластических свойств мокроты. При повышенной вязкости используют производные тиолов — ацетилцистеин (мукосальвин) или протеолитические ферменты (трипсин, химотрипсин).

При высоких адгезивных показателях — препараты, стимулирующие образование сурфактанта — бромгексин), регидратанты секрета, минеральные соли, эфирные масла.

Если реологические свойства мокроты не изменены, но скорость мукоцилиарного транспорта снижена, применяют производные теофиллина и бета-2-симпатомиметики — теолонг, теопек и др.

У больных хроническим бронхитом при длительном пребывании в постели по поводу других заболеваний часто возникает коллапс отдельных участков легких в результате нарушения дренажной функции бронхов, Поэтому таких больных необходимо поворачивать в постели, придавать им полусидячее положение, проводить дыхательную гимнастику, дозированные физические упражнения.Для борьбы с гипоксией обязательно назначение кислорода — смесь увлажненного кислорода с воздухом, кислородная палатка. Оксигенотерапия должна быть прерывистой с постепенным повышением дозы кислорода до 50% (для предупреждения головокружения, тошноты, удушья, торможения дыхательного центра). Целесообразно ее проведение на фоне прием» бронхолитических средств.

Назначение сердечных гликозидов показано при появлении симптомов недостаточности кровообращения.

При хроническом бронхите с обильной мокротой эффективно санаторно-курортное лечение в степной голосе, в сосновом лесу, в условиях горного климате (не выше 1000-1200 м над уровнем моря).

Все новости Предыдущая Следующая

Источник: https://www.primamedica.ru/zabolevania/bronxit-u-pozhilyx-lyudej/?back-link=Y

Дренажная функция бронхов это

Бронхоскопия – это современное диагностическое исследование слизистых оболочек трахеи и бронхов с помощью специального оптического прибора – бронхоскопа.

Это единственный метод, позволяющий непосредственно оценить внутреннюю поверхность бронхов, изучить их конфигурацию, рельеф слизистой оболочки и её сосудистый рисунок, а при обнаружении патологически измененного участка слизистой — произвести биопсию для последующего морфологического анализа.

Бронхоскопия является также важнейшим и эффективным способом лечения больных с хроническими воспалительными и гнойными заболеваниями легких.

Ларингоскопия – это метод визуального исследования гортани. Специалистом осматриваются передняя и задняя части гортани, складки преддверия и истинные ые складки. Исследование чаще всего выполняется ЛОР-врачом при помощи гортанного зеркала (непрямая ларингоскопия) либо ригидного ларингоскопа (прямая ларингоскопия).

Однако при опухолевых поражениях гортани осмотр с помощью ригидных инструментов бывает затруднён из-за ограниченных условий обзора, угрозы повреждения опухоли и кровотечения, а также из-за болевых ощущений пациента, которыми неминуемо сопровождается это исследование. В отделении эндоскопии НМИЦ онкологии им. Н.Н.

Петрова для выполнения ларингоскопии и бронхоскопии применяется цифровая видеосистема Olympus EVIS Exera III с гибким видеоэндоскопом, диаметр которого составляет не более 5 мм.

Это позволяет безопасно выполнить полноценный осмотр даже наиболее труднодоступных участков гортани при минимальных негативных ощущениях у пациента, а также произвести прицельную биопсию опухоли, необходимую для постановки диагноза.

Показания для проведения плановой бронхоскопии:

- Подозрение на опухоль трахеи и бронхов

- Кровохарканье

- Подозрение на наличие инородного тела в просвете дыхательных путей

- Ожоги нижних дыхательных путей

- Пневмония с затяжным течением, рецидивирующие пневмонии

- Деструктивная/аспирационная пневмония, абсцесс легкого

- Хронические заболевания бронхов и легких невыясненной причины

- Признаки диссеминированных патологических процессов на рентгене (мелких очагов, кист, полостей)

- Длительная одышка (при исключении бронхиальной астмы и сердечной недостаточности)

- Немотивированный кашель, продолжающийся свыше 1 месяца

Противопоказания к проведению исследования:

В настоящее время врачи снижают количество противопоказаний к бронхоскопии. Но при некоторых патологиях обследование может принести больше вреда, чем пользы.

- Обострение хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и бронхиальной астмы (проведение процедуры в этот момент может усилить спазм бронхов и усугубить состояние больного).

- Инфаркт миокарда и инсульт, перенесенные менее 4 недель назад (стресс и спазм сосудов и некоторая нехватка кислорода во время процедуры могут вызвать повторный случай нарушения кровообращения).

- Неконтролируемая аритмия

- Выраженные нарушения свертываемости крови (тромбоцитопения менее 20000)

- Аневризма аорты

- Психические заболевания, такие как шизофрения и эпилепсия (стресс и снижение концентрации кислорода в крови могут спровоцировать приступ судорог)

Подготовка к исследованию

- Исследование проводят строго натощак, полностью исключается прием пищи за 8-10 часов и жидкости за 4–6 часов до начала процедуры. Вечером накануне исследования (до 18:00) — лёгкий ужин. В день исследования от курения следует воздержаться.

- Отменить пероральные антикоагулянты (препараты для разжижения крови) накануне исследования, пауза п/к введения гепарина за 4-6 часов до процедуры.

- На обследование при себе необходимо иметь амбулаторную карту, результаты КТ грудной клетки или описание рентгенограммы легких, полотенце (так как после процедуры возможно непродолжительное кровохарканье). Если Вы страдаете бронхиальной астмой, то не забудьте ингалятор.

- Во время предварительной беседы сообщите врачу об аллергии на медикаменты (особенно если есть аллергия на обезболивающие препараты) и имеющихся у Вас хронических заболеваниях (бронхиальная астма, сердечная недостаточность).

Как осуществляется исследование:

Исследование проводят в положении сидя. При этом нельзя вытягивать вперед голову и выгибать грудную клетку, чтобы аппарат не травмировал слизистую дыхательных путей. С целью местной анестезии непосредственно перед исследованием проводится обработка носовой и ротовой полости 10% Лидокаин-спреем.

Он вызывает онемение неба, чувство комка в горле, легкую заложенность носа. Анестезия помогает подавить кашлевой и рвотный рефлекс. В процессе исследования анестетиком поэтапно орошается слизистая гортани, ых связок, трахеи и бронхов.

Вопреки тревожным ожиданиям большинства пациентов, во время бронхоскопии они совершенно не чувствуют боли.

Трубка бронхоскопа имеет очень маленький диаметр, поэтому дыханию обследуемого она не мешает. Во время продвижения трубки по дыхательным путям в них может ощущаться легкое давление, но выраженного дискомфорта Вы при этом не испытываете. Чтобы снизить рвотный рефлекс в момент введения бронхоскопа, рекомендуем Вам дышать поверхностно и как можно чаще.

После процедуры чувство онемения остается на протяжении получаса. Не рекомендуется курить и принимать пищу на протяжении 2-х часов после завершения процедуры.

Процедура бронхоскопии, выполненная на современном цифровом оборудовании, сопровождается фиксацией полученного материала в виде фото– или видеозаписи, что позволяет проследить изменения состояния слизистой органов в динамике.

О результатах исследования Вам сообщит врач–эндоскопист сразу же после обследования, результаты цитологического исследования будут готовы через 3-4 дня, морфологическое заключение будет готово через 8–12 дней

Дополнительные диагностические и лечебные манипуляции во время бронхоскопии:

- Биопсия слизистой оболочки/новообразования

Важной составной частью диагностической бронхоскопии и ларингоскопии является биопсия. Она выполняется для морфологической верификации процесса и определения его распространенности по бронхиальному дереву.

Взятие материала для цитологического и гистологического исследований выполняется несколькими способами, каждый из которых имеет свои показания. Наиболее часто биопсию производят с помошью биопсийных щипцов либо щетки-скарификатора (браш-биопсия).

Материал помещают в одноразовый маркированный контейнер, а в случае браш-биопсии – на предметное стекло. Процедура безболезненна для пациента.

Материал для бактериологического и цитологического исследований (с целью обнаружения атипичных клеток при периферическом раке легкого, патогенной флоры при пневмониях и бронхитах, а также выявления микобактерии туберкулеза) получают со стенок и просвета бронхов.Если содержимое бронхов скудное, то в начале через канал эндоскопа в просвет бронхов вводят небольшой объем (20-40 мл) изотонического раствора натрия хлорида, а затем аспирируют раствор, смешанный с бронхиальным содержимым, в одноразовый стерильный контейнер.

Бронхоальвеолярный лаваж представляет собой дополнительное исследование для установления характера легочного заболевания, при котором в просвет бронхов мелкого калибра вводится значительный объем изотонического раствора хлорида натрия (порядка 120-240 мл).

При этом в получаемой при аспирации лаважной жидкости присутствуют клетки не только из просвета самых мелких бронхов, но и альвеол.

Диагностический бронхоальвеолярный лаваж показан пациентам, у которых при рентгенографии органов грудной полости обнаружены неясные изменения в легких, а также диффузные изменения.

Диффузные интерстициальные заболевания легких (саркоидоз, аллергический альвеолит, идиопатический фиброз, гистиоцитоз X, пневмокониозы, коллагенозы, облитерирующий бронхиолит) представляют наибольшую трудность для клиницистов, так как их этиология часто неизвестна.

Неясные изменения могут быть инфекционной, неинфекционной, злокачественной этиологии.

Даже в тех случаях, когда лаваж не является диагностическим, по результатам его можно предположить диагноз, и тогда внимание врача будет сфокусировано на нужных дальнейших исследованиях.Например, даже в нормальной лаважной жидкости высока вероятность обнаружения различных нарушений. В дальнейшем бронхоальвеолярный лаваж потенциально используется в установлении степени активности заболевания, для определения прогноза и необходимой терапии.

- Санация трахеобронхиального дерева

Санация трахеобронхиального дерева — это лечебная мера, позволяющая устранить скопление слизи на пораженных бронхах.

Основными задачами санационной бронхоскопии являются воздействие на характер секрета слизистых желез, улучшение дренажной функции бронхов за счет удаления секрета, проведение противовоспалительной терапии.

Однократные курсы лечебной санационной бронхоскопии эффективны при пневмонии, нагноившейся кисте легкого, абсцессе легкого, а при хронической обструктивной болезни легких, хроническом обструктивном бронхите, бронхоэктазах, муковисцидозе необходимо многократное курсовое лечение.

Какие могут быть осложнения?

Как правило, данное исследование хорошо переносится пациентами, но иногда возникают потеря или охриплость голоса, боль в горле, а в случае биопсии может наблюдаться кровохарканье. Эти явления носят временный характер.

Вас должны насторожить длительное кровохарканье, интенсивная неослабевающая боль в груди, появление отёка на лице и вокруг шеи, тошнота и рвота, а также повышение температуры тела и озноб.

При появлении указанных симптомов немедленно обратитесь к врачу.

Прохождение процедур бронхоскопии и ларингоскопии в нашем центре возможно только после предварительной записи в регистрационном журнале (см. раздел Контакты), при наличии на руках результатов КТ грудной клетки или описания рентгенограммы легких.

Бронхоскопия и ларингоскопия выполняются ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО под местной анестезией.

На амбулаторном этапе процедура выполняется на платной основе. Оплатить исследование можно в регистратуре поликлиники центра на 1-м этаже.

Направление от других специалистов для прохождения исследования не требуется.

Источник: www.niioncologii.ru

Источник: https://gigastroi.ru/drenazhnaja-funkcija-bronhov-jeto/

БРОНХОСТЕНОЗ

Бронхостеноз (bronchostenosis; бронх[и] + греч. stenosis сужение) — патологическое сужение просвета бронха, возникающее в результате воспалительных, фиброзных или рубцовых процессов в его стенке, роста доброкачественной или злокачественной опухоли, локализующейся в бронхе или вне его, а также вследствие попадания в просвет бронха инородного тела.

Этиология и патогенез

Бронхостеноз развивается при хроническом гипертрофическом, облитерирующем эндобронхите или туберкулезе бронха в результате резкой гипертрофии, отека и инфильтрации слизистой оболочки бронха.

При эндобронхиальном развитии опухоли Бронхостеноз нарастает постепенно, нарушая вентиляцию легкого. Присоединение инфекции ведет к развитию воспалительного процесса в бронхах и легком и нарушению дренажной функции бронхов.

При опухолях средостения, аневризме аорты, экссудативном перикардите и других экстрабронхиальных процессах Б. возникает в результате механического сдавления бронха. Б. развивается при длительном пребывании инородного тела в бронхе, что сопровождается воспалением его стенки и сужением просвета с последующим нарушением вентиляции.

Острое развитие Б. обусловливается чаще всего попаданием в бронх инородного тела. Хроническое развитие Б. вызывается поражением самого бронха или сдавлением его извне.

Инородное тело, попавшее в бронх, может играть роль клапана, пропускающего воздух только при вдохе; затруднение выдоха приводит к развитию эмфиземы в соответствующем участке легкого. При значительном стенозе прохождение воздуха нарушается и при вдохе, что приводит к развитию ателектаза.

При длительном Бронхостенозе и неполном закрытии просвета бронха ниже места стеноза может развиться бронхоэктаз.

Длительное существование патологического процесса в стенке бронха приводит к фиброзному и рубцовому стенозу. При морфологическом изучении препаратов легких с рубцовыми стенозами крупных бронхов характерным является атрофия слизистой и подслизистой основы, хрящевой ткани и нередко слизистых желез с замещением их фиброзной тканью. Выделяют концентрические, пристеночные и ложные рубцовые Б.

Клиническая картина

Клиническая картина зависит от этиологии, локализации (в крупном или мелком бронхе), степени выраженности, длительности существования Бронхостеноза и наличия существующих воспалительных изменений как в бронхах, так и в легочной ткани.

При выслушивании легких на стороне суженного бронха дыхание ослаблено или отсутствует; при вдохе слышен стенотический свистящий шум, лучше выслушиваемый в межлопаточном пространстве. Характерным признаком Б. является кашель, при продолжительном стенозе — кашель со слизисто-гнойной мокротой. Развившиеся осложнения со стороны легких вызывают соответствующие клин, симптомы.

Диагноз

Диагноз основывается на анамнезе, данных бронхоскопии и рентгенологического исследования. Результаты гисто-цитологических исследований материала, полученного при бронхоскопии и катетеризации бронха, подлежат визуальной или рентгенологической коррекции.

Данные бронхоскопии. При Бронхостенозе воспалительной этиологии обнаруживается резкая гиперемия и отек слизистой оболочки бронха.

При наличии инородного тела отмечают обильные грануляции ярко-красного цвета, кровоточащие при дотрагивании отсосом и тупфером; инородного тела может быть и не видно.

При длительном пребывании инородного тела в просвете бронха развивается фиброзный процесс, грануляции более бледные с желтовато-белым оттенком. Такую бронхоскопическую картину необходимо дифференцировать с раковой опухолью. Для туберкулезных Б.характерно развитие ограниченных инфильтратов с гиперемией и резким утолщением стенки бронхов. Часто обнаруживаются изъязвления в слизистой оболочке и рыхлые кровоточащие грануляции, которые особенно обильно разрастаются вокруг свищей стенки бронха при бронхожелезистом туберкулезе.

При рубцовых Б. слизистая оболочка бронхов бледная, тусклая, с белесоватыми участками.

Сдавление бронха извне может и не сопровождаться изменениями в слизистой оболочке, но при нарушении бронхиальной проходимости, как правило, обнаруживаются воспалительные явления и картина бронхита различной интенсивности. Если причиной компрессии бронха является артерия, то обнаруживается выраженная пульсация бронхиальной стенки в месте сужения.

Рентгенодиагностика основана на данных рентгеноскопии с функциональными пробами, рентгенографии лучами повышенной жесткости, томографии и бронхографии. Рентгенологическая симптоматика Б. состоит из прямых симптомов, которые характеризуют состояние бронха на уровне стеноза, и косвенных признаков, отражающих вторичные изменения легких и органов средостения.

Рис. 1. Различные виды бронхостеноза (схемы с рентгенограмм): 3 — инородное тело в бронхе (арбузная косточка); 2 — аденома бронха; 3 — симптом «кинжала» при раке легкого; 4 — стеноз бронха при хронической пневмонии; 5 — среднедолевой синдром. Стрелки указывают на локализацию патологического процесса.

Прямые симптомы зависят в значительной степени от этиологии и патогенеза стеноза. Так, при стенозе, обусловленном аспирацией инородного тела, на рентгенограммах (рис. 1, 1) обнаруживается дополнительная тень на фоне относительно мало измененного бронха, стенки к-рого эластичны и имеют гладкие очертания (см. Инородные тела, рентгенодиагностика). Если Б.

вызван медленно растущей доброкачественной внутрибронхиальной опухолью (аденома, фиброма, гамартома), то на фоне расширенного просвета бронха обнаруживается овальная или округлая тень (рис. 1, 2), примыкающая широким основанием к одной из его стенок; бронхи, расположенные дистальнее опухоли, как правило, расширены и деформированы из-за длительно текущего вторичного воспалительного процесса.

Если доброкачественная опухоль полностью обтурирует просвет бронха, то его культя напоминает раструб с постепенно расширяющимся калибром и вогнутой линией обрыва, выпуклостью обращенной проксимально. Инфильтративно растущая опухоль вызывает постепенное сужение просвета бронха, стенки к-рого становятся ригидными и имеют неровные, зазубренные очертания; при Б.

, вызванном раком легкого, характерен так наз. симптом «кинжала» (рис. 1, 3). При хронических пневмониях, сопровождающихся выраженными явлениями цирроза, Б. характеризуется обычно большой протяженностью и деформацией соседних бронхов (рис. 1, 4). При так наз. среднедолевом синдроме (рис. 1, 5) характер Б. иногда установить сложно, т. к.

рентгенологическая картина культи бронха может соответствовать как хрон, пневмонии с фиброателектазом, так и центральному раку легкого.

Косвенные симптомы Бронхостеноза зависят гл. обр. от степени нарушения проходимости бронхов и обычно выявляются при поражении только крупных бронхов (главных, долевых, зональных). Однако совокупность косвенных признаков нередко позволяет заподозрить локализацию Б., что определяет дальнейшую методику исследования для обнаружения прямых симптомов.Нарушения бронхиальной проходимости в рентгеновском изображении были детально изучены Джексоном (Ch. Jackson, 1865—1958), а затем С. А. Рейнбергом и его школой.

Степени нарушения проходимости бронхов

Рис. 2. Схема трех основных видов бронхостеноза.

Различные степени сужения бронхиального просвета (в качестве примера изображены шаровидные инородные тела разного калибра): 1 — сквозной частичный бронхостеноз; 2 — вентильный бронхостеноз, вызывающий вентильное вздутие легочной ткани; 3 — полный бронхостеноз, обусловливающий полный ателектаз легочной ткани; а — просвет бронха в фазе вдоха; б — просвет бронха в фазе выдоха. Стрелки указывают направление воздушной струи при дыхании.

Различают три степени нарушения проходимости бронхов.

Первая степень характеризуется относительно небольшим уменьшением просвета бронха: при вдохе воздух свободно входит в легкое, а при выдохе выходит из него (рис. 2, 2); уменьшение количества воздуха, проходящего через суженный бронх, приводит к гиповентиляции легкого.

Рентгенологически это проявляется незначительным или умеренным понижением прозрачности легочного поля, особенно в начале вдоха, нек-рым отставанием соответствующей половины диафрагмы, иногда возникновением небольших пятнистых теней малой интенсивности, отображающих образующиеся в плащевидном слое легкого дольковые ателектазы. При Б.

крупного бронха наблюдается толчкообразное смещение органов средостения в пораженную сторону на вдохе (см. Гольцкнехта-Якобсона симптом).

Вторая степень нарушения бронхиальной проходимости — вентильный, или клапанный, стеноз — характеризуется значительным сужением просвета бронха (рис. 2, 2).

Вентиляция становится односторонней: в фазе вдоха, когда просвет бронха увеличивается в среднем на одну треть диаметра, воздух проникает в легкое, а в фазе выдоха, когда бронх спадается, он не выходит обратно.

В результате наступает клапанное вздутие легкого, рентгенологически проявляющееся увеличением легочного поля, повышением его прозрачности, низким стоянием и малой подвижностью соответствующей половины диафрагмы.

В фазе выдоха, когда больное легкое остается вздутым, а здоровое спадается, срединная тень смещается в сторону последнего; на вдохе, когда здоровое легкое наполняется воздухом и внутригрудное давление относительно уравновешивается, срединная тень возвращается на место. Смещение срединной тени в фазе выдоха в здоровую сторону некоторые авторы называют обратным симптомом Гольцкнехта — Якобсона.

Третья степень нарушения бронхиальной проходимости характеризуется полной обтурацией просвета бронха и прекращением вентиляции соответствующего участка легкого (рис. 2, 3). Содержащийся в нем воздух рассасывается в течение нескольких часов; наступает Обтурационный ателектаз (см.).

Рентгенологически отмечается уменьшение легочного поля, его интенсивное затемнение, высокое стояние и неподвижность купола диафрагмы; срединная тень стойко смещается в сторону поражения. При стенозах долевых и сегментарных бронхов возникает гиповентиляция, вздутие или ателектаз в соответствующей доле или сегменте.Стенозы мелких бронхов длительное время могут компенсироваться развитием коллатеральной вентиляции.

Прогноз

Прогноз во многом определяют длительность, степень и этиология Бронхостеноза. Полная продолжительная обтурация бронха, как правило, ведет к необратимым процессам в легочной ткани. При небольшом нарушении бронхиальной проходимости можно рассчитывать на восстановление функции легкого после устранения стеноза.

Кратковременная непроходимость бронха, вызванная инородным телом, обычно не сопровождается последствиями, однако длительно существующий Б. при сохранении вентиляции может привести к развитию бронхита с последующей деструкцией бронхиальных стенок и развитием бронхоэктазов (см.). Плохой прогноз при Б.

, вызванных злокачественными опухолями.

Лечение

Лечение зависит от этиологии Бронхостеноза. Воспалительные процессы в стенке бронха, вызывающие сужение его просвета, подлежат консервативной терапии в сочетании с местным эндобронхиальным воздействием на патологический процесс: бронхоскопия с аспирацией содержимого бронхов, введением лекарственных веществ, удалением грануляций, прижиганием их и т. д.

Бронхостеноз, обусловленный инородным телом, можно устранить путем его извлечения. Воспалительные изменения в стенке бронха после этого, как правило, исчезают.

При Б.

опухолевой природы производят резекцию легкого; при аденоме бронха на ранних этапах показана бронхотомия или резекция участка бронха с последующим наложением межбронхиального анастомоза, что позволяет сохранить функционирующую часть легкого. Пластическая операция может быть выполнена и при ограниченных рубцовых или врожденных стенозах крупных бронхов. При сдавлении бронха извне устранение причины компрессии восстанавливает нарушенную бронхиальную проходимость.

Библиография: Богуш Л. К. и др. Клинико-морфологическая характеристика рубцового стеноза крупных бронхов у взрослых, связанного с туберкулезным бронхоаденитом, Грудн. хир., № 6, с. 66, 1971, библиогр.; Лапина А. А. Туберкулез бронхов. М., 1961; Лукомский Г. И. и др.

Бронхология, М., 1973, библиогр.; Нарушения бронхиальной проходимости, под ред. С. А. Рейнберга, М., 1946, библиогр.; Петровский Б. В., Перельман М. И. и Кузьмичев А. П. Резекция и пластика бронхов, М., 1966, библиогр.; Розенштраух Л. С.

Значение коллатеральной вентиляции при раке легкого, Грудн. хир., № 6, с. 94, 1961; Соколов Ю. Н. и Розенштраух Л. С. Бронхография, М., 1958, библиогр.; Шаров Б. К. Бронхиальное дерево в норме п патологии, М., 1970, библиогр.; Felson В. Chest roentgenology, Philadelphia, 1973, bibliogr.

; Huzly A. u. Bohm F. Bronchus und Tuberkulose, Stuttgart, 1955.

В. П. Филиппов; Л. С. Розенштраух (рент.).

Источник: https://xn--90aw5c.xn--c1avg/index.php/%D0%91%D0%A0%D0%9E%D0%9D%D0%A5%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9D%D0%9E%D0%97