Как проверить трахею и бронхи

Как проверить легкие: виды диагностики | Блог о здоровье

Многие из нас сталкиваются с проверкой органов дыхания только в виде ежегодного снимка для допуска к работе или учёбе. Но если вас беспокоят боли в груди, кашель и затруднённое дыхание, вам необходимо задуматься и о том, как проверить лёгкие и бронхи на наличие заболеваний.

Когда следует задуматься о проверке грудной клетки?

Обычному человеку делать флюорографию и проверять состояние легких необходимо раз в год. Для некоторых категорий граждан, например, работающих в учебных заведениях, с детьми, требуют делать это два раза в год. Это необходимо для раннего выявления больных туберкулёзом — заболеванием, которое быстро распространяется в коллективе.

Помимо профилактики, проверить лёгкие также необходимо при первых признаках заболеваний. К ним относят:

- одышку в состоянии покоя,

- долгие приступы кашля: сухого или с вкраплениями крови и гноя в мокроте,

- хрипы и свисты при дыхании,

- чувство тяжести в грудной клетке,

- повышенная температура, общее ухудшение самочувствия, снижение аппетита.

Обычно проверку лёгких назначает лечащий врач. Только специалист сможет оценить симптомы и определить, какой из видов диагностики подойдёт в вашем случае. Но есть случаи, при которых доктора можно посетить с уже готовыми материалами:

- У вас произошёл рецидив болезни, о которой вы уже знаете.

- Симптомы не выражены ярко, нет острого болевого синдрома.

В любом случае, если вы покажете доктору уже сделанные снимки, это ускорит постановку диагноза.

Проверка лёгких входит в полное обследование организма.

Варианты диагностики органов грудной клетки

Виды диагностики, доступные без направления, ограничиваются неинвазивными методами. Эндоскопию без заключения со стороны лечащего врача вам не выполнят. Но даже так видов диагностики достаточно много:

- Ультразвуковое исследование не сможет показать вам заболевания лёгких. Обычно его используют для выявления жидкости в плевральной полости, поэтому, если вы не знаете своего диагноза, нет смысла отправляться на УЗИ.

- Флюорография: самый быстрый способ исследования лёгких. Во время процедуры грудную клетку просвечивают низкой дозой рентгеновского излучения. Изображение печатается на плёнке или отображается на мониторе. Её несомненный плюс в безопасности: ФЛГ для профилактики делают детям от 14 лет. Однако на полученном снимке можно обнаружить патологию, но нельзя рассмотреть в деталях. Скорее всего, после флюорографии врач направит вас на более подробное исследование — КТ легких.

- Рентгенография — это уже более высокие дозы облучения. Рентген даст снимок высокого качества, на котором можно будет хорошо рассмотреть все детали. Результат будет напечатан на плёнке. Но врачи не рекомендуют часто проводить такое обследование, так как можно получить большую дозу излучения.

Томография как способ проверить легкие

Более точным и безопасным способом как проверить легкие является томография. Она даёт высокоточный результат о состоянии легочной ткани и органов средостения.

Сейчас все больше завоевывает авторитет исследование НДКТ легких — низкодозная компьютерная томография. Это исследование в десятки раз превосходит флюорографию и рентгенографию по информативности, а доза облучения у него ниже.

Мультиспиральная компьютерная томография легких также действует с помощью рентгеновских лучей, поэтому её нельзя проводить беременным и кормящим женщинам. МСКТ назначают, чтобы подготовить пациента к операции или оценить результаты оперативного вмешательства. Может проводиться как без контраста, так и с контрастным усилением.

С помощью этого вида обследования можно отследить отклонения, выявить травмы грудной клетки, новообразования на ранних стадиях и воспалительные заболевания. При помощи данного метода можно увидеть патологические изменения легких, бронхов и трахеи на 3D изображении. Детальная картина помогает врачу поставить безошибочный диагноз.

Компьютерную томографию назначают для выявления:

- туберкулеза,

- саркоидоза,

- абсцесса легких,

- рака легких,

- воспалительных заболеваний легких, бронхов, плевры,

- инородных тел,

- лимфопролиферативных заболеваний,

- патологий органов средостения.

Также КТ отслеживают для наблюдения за послеоперационным и дооперационным состоянием проблемного органа.

Инвазивные способы проверки лёгких

Есть ряд исследований, которые даже в платных центрах выполняют только по назначению. Это эндоскопические методы. Благодаря ним можно детально рассмотреть органы и взять образцы тканей на анализ, а в некоторых случаях сразу же провести лечение. К таким обследованиям относятся:

- Бронхоскопия: эндоскоп вводится через носоглотку. Можно осмотреть трахею и бронхи.

- Торакоскопия — это введение датчика прямо в лёгкие через проколы в грудной клетке. Выполняется это исследование только под общим наркозом.

- Торакотомия — разрез грудной клетки, чтобы врач смог самостоятельно осмотреть все органы.

- Пункции плевральной полости и биопсия плевры помогут найти причину воспаления, сделать анализы на антитела к злокачественным опухолям и определить инфекцию.

На эти обследования вас направит ваш доктор, если будет необходимо. Однако на такие обследования направляют только в довольно тяжёлых случаях, поэтому скорее всего при проблемах с легкими вам понадобятся флюорография, снимок или томография.

Источник: https://msk.RamsayDiagnostics.ru/blog/kak-proverit-legkie/

Как проверить трахею и бронхи

Медицинские процедуры >>>> Как проверить бронхи?

Частые случаи таких заболеваний как бронхит и/или трахеобронхит наводят на мысль не только о сниженном иммунитете, но и о наличии хронических воспалительных процессов в слизистой, выстилающей трахею и бронхи. Как проверить бронхи?

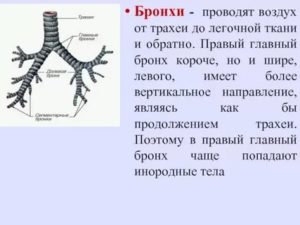

Чтобы провести исследование бронхов и трахеи, используют эндоскоп, который позволяет не только провести визуальный осмотр состояния слизистой этих органов, но и дает возможность провести забор биоматериала для лабораторного микроскопического исследования на наличие патогенных микроорганизмов и новообразований.

Процедура исследования бронхов и трахеи с помощью эндоскопа носит название «бронхоскопия».

Бронхоскопическое исследование проводят в присутствии местной анестезии или общего наркоза. Инструмент (бронхофиброскоп) вводится в трахею и бронхи через полость рта или носа.

Поскольку введение бронхоскопа сопряжено с определенными трудностями, когда необходима проходимость трахеи и бронхов, отсутствие кашлевого рефлекса, для бронхоскопии существует ряд противопоказаний:

- Тяжелая форма дыхательной недостаточности,

- Эпилепсия,

- Нарушения свертываемости крови или наличие кровотечений на момент обследования,

- Тяжелая форма астмы,

- Ишемическая болезнь сердца,

- Аллергия на обезболивающие средства.

Бронхоскопия, помимо диагностики состояния трахеи и бронхов, может:

- служить средством для введения лекарственных препаратов непосредственно в бронхи,

- выполнять дренирование бронхиального дерева,

- дает возможность остановить кровотечение в труднодоступном месте верхних и нижних дыхательных путей,

- способствовать установке расширителей для изменения просвета трахеи и бронхов,

- помочь удалить инородные тела из трахеи или бронхов.

Источник: medicalfairway.ru

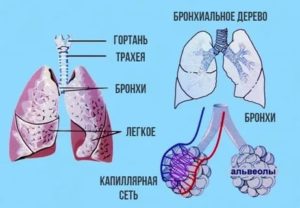

Исследование нижних дыхательных путей, к которым относятся трахея и бронхи, производится эндоскопическими и рентгенологическими методами.

При непрямой ларингоскопии можно увидеть не только подскладковое пространство гортани, но и первые кольца трахеи. При глубоком вдохе, у отдельных пациентов возможно осмотреть трахею на всем протяжении области бифуркации и даже начало главных бронхов.

Однако, такое исследование не может считаться достаточным, его следует рассматривать, как предварительное, после которого необходимо прибегнуть к более сложным и информативным методам исследования — лучевому, прежде всего рентгенологическому и трахеобронхоскопическому.

Рентгенологическое исследование. Рентгенодиагностика при заболеваниях и инородных телах трахеи и бронхов находит широкое применение. На рентгенограммах трахея представляется в виде равномерной полосы. При сужении ее могут быть заметны неровности контуров.

Гораздо большее значение имеет исследование трахеи и особенно, бронхов, с применением контрастного вещества. Оно может быть введено через естественные пути при помощи гортанного шприца на вдохе, либо через нос и во время бронхоскопии через бронхоскоп.Введение контрастного вещества в трахео-бронхиальное пространство может быть осуществлено и через прокол перстне-щитовидной мембраны. Трахео-бронхиальное дерево, наполненное контрастным веществом, дает на рентгеновском снимке в норме четкую картину, а в патологических случаях обнаруживает непроходимость бронхов, дефект наполнения и т.д.

Лучше всего заполняются разветвления бронхов в нижних долях легкого. Наклоняя обследуемого в ту или другую сторону, можно направлять контрастное вещество в интересующем направлении.

В последние годы, с применением новых методов лучевой диагностики компьютерографического (КТ) и магнитнорезонансного (МРТ), значительно повысились диагностические возможности при исследовании патологических состояний трахеи и бронхов.

Трахеобронхоскопические исследования. Эндоскопические исследования трахеи и бронхов производят с помощью, как ригидних трахеобронхосковов, так и гибких, снабженных волоконной оптикой.

Трахеобронхоскопия, производимая через естественные пути, называется верхней, а производимая через предварительно наложенную трахеостому — нижней. Последняя в техническом отношении значительно более простое вмешательство (не считая трахеостомию), чем верхня трахео-бронхоскопия.

Выбор между верхней и нижней трахеобронхоскопией определяется возрастом исследуемого и опытностью врача.

К нижней трахеобронхоскопии приходится обращаться, если введение инструмента через естественные пути, по тем или иным причинам, произвести не удается, а также, если введение аппарата через естественные пути создает угрозу последующего развития отека гортани, которая, наиболее вероятна, у детей младше 5 лет.

В качестве ригидных бронхоскопов в нашей стране используют бронхоэзофагоскопы конструкции Брюнингса и Мезрина, а также специальный дыхательный бронхоскоп конструкции Фриделя. Первые два прибора позволяют осматривать дыхательные пути только под местной анестезией.

Трахеобронхоскоп Фриделя предназначен для проведения исследования под общим обезболиванием с управляемым дыханием.

Для этого инструмент имеет подключения к наркозному аппарату, а замкнутость дыхательного контура обеспечивается закрытием наружного конца эндоскопической трубки смещаемой линзой.При необходимости произвести диагностическую или лечебную манипуляцию и ввести в просвет трубки инструмент, линза на непродолжительное время смещается.

Трахеобронхоскопия, производимая ригидным инструментом под местной анестезией, таит в себе опасность развития грозного осложнения — бронхоспазма, особенно у лиц, предрасположенных к спазму бронхов. Вероятность такого осложнения значительно снижается при проведении трахеобронхоскопии с помощью гибкого фибробронхоскопа.

Исследование этим инструментом обычно производятся под местным обезболиванием с предварительной премедикацией. Оно позволяет наилучшим образом произвести осмотр практически всего трахеобронхиального дерева.

Технические возможности аппарата, в том числе наличие оптики, делают возможным детальное обследование подозрительных участков дыхательных путей, произвести фотодокументацию и деликатную биопсию (рис. 5.8).

Источник: med-books.info

Пусковые механизмы

Чаще всего воспаление бронхов и трахеи появляется из-за нарушения защитных функций иммунитета и слизистой оболочки. Наиболее подвержены патологии люди, которые ведут неправильный образ жизни:

- несбалансированное питание;

- курение и спиртные напитки;

- постоянное переохлаждение организма, особенно в холодное время;

- частые вирусные заболевания (грипп, скарлатина и другие);

- бактериологические инфекции;

- ослабленный иммунитет;

- нарушение целостности слизистой легких.

Особенно опасным является курение. Табачный дым раздражает слизистую оболочку трахеи, проникает вглубь бронхов. У курильщиков воспаление слизистой легких носит постоянный характер, и лечение имеет продолжительный период. Нередко заболевание поражает людей, которые подвергаются частым стрессовым ситуациям, эмоционально нестабильные.

Симптомы

Для каждой стадии заболевания дыхательных путей воспалительной природы характерны общие симптомы:

- першение в горле;

- сухой мучительный кашель;

- общее недомогание;

- боли в грудной области, вызванные кашлем;

- повышенное потоотделение;

- температура тела может повышаться до 38 градусов;

- сложность при глубоком дыхании;

- осипший голос.

Воспаление бронхов и трахеи имеет главный признак, который выражается кашлем с гнойной мокротой. Он возникает на фоне воспалительных процессов, и может быть приступообразным, болезненным, особенно ночью. Нередко повышается температура, что свидетельствует о распространении инфекции. В это время появляются жалобы на головные боли, ощущение ломоты в суставах.

Воспаление бронхов и трахеи может носить затяжной характер, который имеет длительный период воздействия на организм. По симптоматике различают несколько типов развития воспаления трахеи и бронхов.

Аллергическое воспаление

Для аллергической формы заболевания характерны следующие симптомы:

- сухой кашель, особенно ночью, с выделением мокроты;

- прослушиваются чёткие хрипы в лёгких;

- боли в грудной клетке;

- ощущение недомогания, слабости;

- может немного повыситься температура.

Аллергическое воспаление бронхов, трахеи и легких часто наблюдается у пациентов, которые продолжительное время находились под воздействием аллергена. Например, пыль, подшерсток домашних животных, пыльца и другие.

Острый период воспаления

Диффузный воспалительный процесс слизистой трахеи и бронхов вызван снижением сопротивляемости организма внешней среде, возбудителями становятся вирусы и бактерии (стафилококки, стрептококки и другие), которые являются причиной острых респираторных вирусных заболеваний.

Эта стадия воспаления требует незамедлительной терапии. Несвоевременное лечение может вызвать ряд серьёзных осложнений, среди которых дыхательная недостаточность, поражение стенок бронхов. Характерными симптомами острого воспаления бронхов являются:

- мучительный сухой кашель;

- хрипы во время дыхания и прослушивания;

- одышка;

- боли в области грудной клетки от кашля.

Особенно тяжело переносят острую фазу воспаления дети. Она чревата осложнениями. Важно вовремя провести рентгеновское обследование, чтобы исключить другие заболевания легочной системы. Из-за несвоевременного или неправильно проведенного лечения может начаться гнойное воспаление. Происходит скопление мокроты и гнойных выделений, которые выходят во время кашля, вызывая рвотный рефлекс.

Хроническая стадия воспаления

Для хронической формы заболевания характерны следующие признаки и симптомы:

- обострение хронического бронхита;

- атрофические изменения слизистой трахеи;

- активный кашель, который продолжается более трех месяцев в год;

- выделение гнойной мокроты;

- непрекращающиеся боли у груди.

Хроническая стадия наступает при отсутствии должного лечения острой или аллергической формы, как правило, у курящих людей или тех, которые работают в условиях повышенной запыленности.

Обструкция дыхательных путей

Обструктивное воспаление характеризуется образованием отека и спазмов в бронхах, формирование слизистых пробок. При этом типе воспаления нарушается вентиляция и проходимость в бронхах. Курильщики, маленькие дети входят в группу риска. Симптомами обструктивного трахеального бронхита являются:

- одышка, свистящее дыхание, температура;

- отечность нижних конечностей;

- синий оттенок губ, ногтевой области;

- набухшие вены на шее.

Диагностика

Дифференциальная диагностика воспаления трахеи и бронхов у детей, взрослых начинается с аускультации, перкуссии лёгких пациента для выявления хрипов и других признаков заболевания дыхательной системы. Для уточнения диагноза назначается рентгенографическое исследование.

Лабораторное обследование выделяемой мокроты определяет отсутствие или наличие других заболеваний бронхолёгочной системы. Микробиологическое исследование позволяет определить бактерий и установить чувствительность к антибиотикам. При частых бронхолегочных воспалениях назначают бронхоскопию.

Лечение

Для лечения инфекционной формы трахеального бронхита применяют комплексный подход. Медикаментозное лечение включает в себя противовирусные (Анаферон, Арбидол и другие) и антибактериальные лекарственные препараты, к которым относятся антибиотики широкого спектра действия (Пенициллин, Оксациллин).

В случае аллергического воспаления назначают антигистаминные препараты. Для улучшения отделения мокроты назначают отхаркивающие, муколитические лекарственные средства (Муколтин, Бромгексин). В качестве комплексной терапии вводят физиотерапевтические процедуры в виде ингаляций.

Они напрямую воздействуют на причину болезни, дают противовоспалительный, бронхолитический эффект, уменьшая вязкость мокроты, улучшая её выведение. В качестве раствора для ингаляций используют травяные настои, муколитические средства, антибиотики. Как дополнительное лечение трахеобронхита используют горчичники, которые восстанавливают дренажные функции бронхов и облегчают кашель.

Значительно облегчает течение болезни специальный массаж. Используются вибрационные и перкуссионные массажные приёмы. Дыхательная гимнастика способствует лучшему откашливанию и выведению мокроты.

Осложнения

Когда воспаление бронхов и трахеи имеет рецидивирующий характер, тогда можно судить о развитии осложнений. Основной причиной является отсутствие необходимого лечения. Постепенно болезнь переходит в хроническую стадию. К осложнениям можно отнести следующие заболевания:

- эмфизема легких;

- бронхопневмония;

- острая дыхательная недостаточность.

Чтобы избежать возникновения осложнений необходимо при первых симптомах воспаления обратиться к врачу пульмонологу.

Профилактика

Чтобы предотвратить воспаление бронхов и трахеи, важно вовремя проводить лечение простудных, инфекционных заболеваний.

Во время эпидемии острых респираторных вирусных инфекций стараться избегать посещения людных мест. Носить маску, соблюдать гигиену.

Закаливание, физические нагрузки, прогулки на свежем воздухе, проветривание помещений являются основными профилактическими мероприятиями по борьбе с заболеванием.

Во время заболевания следует отказаться от курения и употребления алкогольных напитков. Вредные привычки усугубляют состояние больного и увеличивают сроки выздоровления. Также необходимо правильно питаться.https://www..com/watch?v=_QMWYMXU0wI&t=5s

Источник: provospalenie.ru

Источник: https://delhimodi.com/bronh/kak-proverit-traheyu-i-bronhi.html

Диагностика заболеваний легких и дыхательных путей

Заболевания дыхательных путей доставляют дискомфорт не только самому больному, но и окружающим, которые могут слышать хрипы, кашель, храп. Если у вас или у ваших близких наблюдаются подобные симптомы, не следует откладывать решение проблемы «на потом». Стоит определить причину этих явлений, чтобы вовремя начать лечить болезнь и не спровоцировать осложнения.

Заболевания легких и дыхательных путей, увы, встречаются очень часто. По статистике около 45% всех болезней приходится именно на легкие и бронхи.

Среди самых распространенных заболеваний такие как: трахеиты, плевриты, бронхиты, бронхиальные астмы, абсцессы, пневмонии, туберкулез, новообразования в легких – и это далеко не полный список проблем, связанных с дыхательными путями. Как же их вовремя распознать? Поговорим об этом подробно.

Методы исследования легких

Болезни дыхательных путей отличаются длительностью течения. Они часто ведут к общему ослаблению организма и к осложнениям, ухудшая тем самым качество жизни и даже сокращая ее. Вот почему очень важно вовремя поставить диагноз и приступить к лечению. Современные средства диагностики позволяют распознать болезни бронхов и легких на ранних стадиях.

Существует множество методов обследования: функциональные – характеризуют работу органов, аппаратные – «показывают» клиническую картину с помощью медицинской техники, лабораторные – осуществляют исследование биоматериалов пациента.

В зависимости от симптомов и тяжести заболевания, врач может ограничиться одним методом дагностики легких, а может прибегнуть сразу к нескольким. Функциональные методы обычно используют при работе с пациентами, имеющими патологии органов дыхания. Аппаратные методы диагностики заболеваний легких применимы как при явных симптомах болезней дыхательных путей, так и в профилактических целях.

Лабораторные методы, такие как анализ крови и мочи, показаны всем, а вот тем, кто страдает затяжным кашлем, назначают анализ мокроты.

Общие методы

Данные способы исследования дают общее представление о состоянии пациента, позволяют предположить у него то или иное заболевание.

- Осмотр – первичный этап диагностики. Во время осмотра доктор слушает дыхание пациента, определяет частоту вдохов, глубину, ритм. Принимает во внимание также строение грудной клетки.

- Пальпация – обследование с помощью прикосновений. Доктор, применяя определенную методику, ощупывает грудные мышцы, ребра, межреберные промежутки, подлопаточные области.

- Перкуссия – обследование легких, выполняемое с помощью постукивания по грудной клетке и верхней части спины.

Профилактика заболеваний легких и дыхательных путей Чтобы сохранить здоровыми органы дыхания, запомните несколько простых правил:

- Чаще бывайте на свежем воздухе.

- Помните о необходимости физических нагрузок: во время даже самых простых упражнений происходит активная вентиляция легких.

- Регулярно проветривайте жилое и рабочее помещения.

- Если вы курите, как можно быстрее избавьтесь от этой пагубной привычки.

- Если после простуды долгое время не проходит кашель, обратитесь к врачу.

- Раз в год делайте флюорографию.

Лабораторные методы

Анализ биологического материала, выполненный в лаборатории, позволяет конкретизировать заболевание.

- Исследование мокроты – метод, позволяющий выявить болезнетворные микроорганизмы, клетки злокачественных новообразований, примеси – гной, кровь. Кроме того, данный анализ помогает определить чувствительность к антибиотикам. Мокроту сдают утром натощак, предварительно хорошо почистив зубы. Накануне следует принимать отхаркивающие средства и пить больше теплой воды. Результаты исследования готовятся около трех дней. Анализ назначается при кашле с мокротой, а также при уже выявленных заболеваниях: бронхите, туберкулезе, пневмонии и других.

- Исследование газов крови – анализ, показывающий уровень обеспеченности организма кислородом. При этом забор крови делают из артерии путем пункции. После процедуры на место прокола накладывают на несколько минут тугую повязку, чтобы избежать возможного кровотечения. В лаборатории определяют парциальное давление углекислого газа, кислорода, насыщение кислородом гемоглобина в эритроцитах, pH крови. Процедура обычно проводится в стационаре, специальной подготовки не требует. Информативна при выявлении ацидозов.

Исследование функций легких

- Спирометрия – метод, анализирующий функции внешнего дыхания. Для этого специальный аппарат (спирометр) фиксирует дыхание пациента в спокойном состоянии, на сильном выдохе, в процессе кашля и т.д. Прежде использовались механические спирометры, сейчас им на смену пришли цифровые, позволяющие проанализировать показания и сделать заключение сразу же по окончании процедуры.

- УЗИ легких – исследование, проводимое с помощью ультразвуковых волн. УЗИ позволяет увидеть структуру легких во всех мельчайших подробностях, поэтому патологии органов, воспалительные процессы, новообразования визуализируются уже во время процедуры. УЗИ помогает диагностировать опухоли, воспаление легких, жидкость в плевральной полости и другие отклонения. При проведении обследования врач смазывает гелем кожу пациента и специальным датчиком водит по телу в области грудной клетки, межреберных промежутков, спины. Заключение делается сразу по завершении процедуры. УЗИ является абсолютно безвредным методом диагностики, специальной подготовки не требует.

Рентгенологическое исследование легких

- Рентгеноскопия – осмотр легких в «режиме реального времени». Зону исследования просвечивают рентгеновским аппаратом, и изображение отражается на экране. Рентгеноскопия показывает структуру органа, его изменения, воспалительные процессы, проходимость контрастного вещества (если оно используется) и т.д. Хрипы, грудной кашель, негативные результаты лабораторных исследований являются показаниями к рентгеноскопии. Достоинством метода является его оперативность. С появлением цифровых аппаратов возникла возможность сохранить изображение и распечатать его на бумаге, а лучевая нагрузка снизилась. При рентгеноскопии, как и при всех иных методах рентгенологической диагностики, организм все же получает незначительное облучение, поэтому процедура противопоказана беременным. Специальная подготовка не требуется.

- Рентгенография – метод, схожий с рентгеноскопией. Отличие состоит в том, что изображение органов дыхания проецируется на пленку. Заключение может быть составлено, как только появятся снимки. В зависимости от клиники на его составление уходит от 30-40 минут до 2 дней.

- Бронхография – исследование трахей и бронхов посредством рентгена с введением контрастных веществ. Показанием обычно служат острые и хронические трахеиты и бронхиты. Перед процедурой пациента проверяют на переносимость йодистых препаратов, выписывают отхаркивающие и бронхорасширяющие средства. За 2 часа до обследования следует воздержаться от приема пищи. Бронхография – процедура достаточно болезненная, поэтому ее проводят под наркозом или местной анестезией. Для применения контрастного вещества, которое окрашивает дыхательные пути, в трахеи вводят катетер. Чтобы жидкость равномерно заполнила бронхиальное дерево, положение пациента несколько раз меняют. После процедуры вещество удаляют с помощью дренажа или отхаркивания. Затем производят рентгеновские снимки. Заключение делают по мере подготовки снимков. Помимо беременности, противопоказанием являются почечная и дыхательная недостаточность, общее тяжелое состояние, сердечно-сосудистая декомпенсация.

- Компьютерная томография легких (КТ) – высокоинформативный метод лучевой диагностики. С помощью компьютерного томографа производится ряд послойных снимков, позволяющих видеть состояние внутригрудных лимфоузлов, изменения в легочной и плевральной полостях, распространение опухолевого процесса, если таковой имеется. КТ назначают при обнаружении туберкулеза, пневмонии, рака. Во время процедуры пациент неподвижно лежит на специальной кушетке, раздевшись до пояса и сняв украшения. Кушетка помещается в томограф, чаще цилиндрический, но существуют и открытые модели данного аппарата. Снимки отображаются и сохраняются в компьютере. Их можно перенести и на цифровые носители. Процедура проведения компьютерной диагностики легких безвредна и безболезненна, специальной подготовки не требует, не показана беременным. Полное описание снимков и заключение обычно бывают готовы через несколько часов.

- Флюорография – рентгенологический метод исследования органов грудной клетки, применяемый для скрининга новообразований легких и туберкулеза. Сейчас пленочная флюорография заменяется цифровой, что позволяет сохранить изображение в электронной форме. В профилактических целях рекомендуется делать флюорографию один раз в год. Абсолютных противопоказаний не существует, специальной подготовки не требуется.

- Рентгеноэлектрокимография – способ оценки вентиляционной функции легких, а также движений диафрагмы. Метод основан на регистрации колебаний оптической плотности изображения дыхательных органов на рентгеновском экране.

- Плеврография – лучевое исследование плевральной полости с введением контрастного вещества. Показаниями являются плевробронхиальные свищи и гнойный плеврит. Контрастное вещество (масляное или водорастворимое) вводят с помощью пункции или через дренажную трубку в область грудной клетки, затем делают снимки в прямой и боковой проекциях. При обострении гнойного процесса данное исследование противопоказано. Кроме того, имеют место те же противопоказания, что и при бронхографии. КТ постепенно вытесняет этот метод.

- Газовая медиастинография – способ обследования грудной клетки с введением в качестве контрастного вещества газа, обычно кислорода. Для этого делают прокол в межреберье или над грудиной. Метод раньше применяли для оценки состояния лимфоузлов средостения и определения метастазов опухоли. Сейчас на смену газовой медиастинографии пришла КТ.

- Ангиография – исследование сосудов легких после введения в них контрастного вещества при помощи катетера. Когда сосуды заполнены контрастным веществом, производят ряд рентгеновских снимков. Данный метод диагностики практикуют для уточнения возможности операции при раке легкого, для диагностики тромбоэмболии легочной артерии и в некоторых других случаях. Наиболее полная «картина» представляется в сочетании ангиографии с КТ.

Визуальные методы анализа

- Ларингоскопия – метод исследования ых связок и гортани. Осмотр производится либо с помощью зеркала (непрямая ларингоскопия), либо с помощью ларингоскопа (прямая ларингоскопия). Помогает определить причины охриплости голоса, болей в горле, обнаружить повреждения гортани.

- Бронхоскопия – метод осмотра трахей и бронхов, оценки их слизистых оболочек с помощью оптического прибора: бронхоскопа. Изображение сразу же передается на экран. Бронхоскопию назначают при кашле, затруднении дыхания, кровянистых или гнойных выделениях в мокроте. Противопоказания: гипертония, аритмия, ишемическая болезнь сердца. Процедуру рекомендуется проводить утром натощак. Процедура болезненна, поэтому врач может предложить обезболивание.

- Торакоскопия – диагностика плевральной полости с помощью торакоскопа. Метод позволяет осмотреть париетальную и висцеральную плевры, обнаружить новообразования, произвести биопсию. Как правило, торакоскоп вводят в IV-V межреберье.

- Медиастиноскопия – метод исследования переднего средостения и передней поверхности трахеи с помощью медиастиноскопа. Медиастиноскопия применяется для пункции или удаления лимфатических узлов, для гистологического исследования при лимфогранулематозе, метастазах, опухолях переднего средостения.

Как мы убедились, на сегодняшний день существует множество способов диагностики дыхательных путей.

Выбирая подходящий метод, следует учитывать клиническую картину заболевания. Конечно, наилучший вариант – предпочесть современные методы, являющиеся более информативными и безопасными. Это может быть УЗИ, КТ, флюорография. Какой метод подойдет именно вам, может сказать только врач на предварительной консультации.

Вторник, 10.04.2018

Затрудненное дыхание и изнурительный кашель – признаки запущенной болезни.

Испытывая эти симптомы и не борясь с ними, вы подвергаете риску не только себя, но и своих близких, ведь многие заболевания дыхательных путей передаются воздушно-капельным путем.Поэтому не затягивайте с визитом к врачу – ранняя диагностика сохранит здоровье вам и вашим близким.

Источник: https://www.eg.ru/digest/diagnostika-zabolevanii-dykhatel-nykh-putei.html

Трахеобронхоскопия (УЗИ бронхов и трахеи): виды исследования, зачем проводить процедуру детям и взрослым

Рост числа людей с хроническими заболеваниями органов дыхательной системы, атипичной пневмонией и патологиями развития легких указывает на большую потребность в диагностической и лечебной трахеобронхоскопии.

Внедрение в практику новых методик лечения, в дополнении с современным технологичным оборудованием позволяют расширить возможности и повысить уровень бронхоскопического исследования с целью оказания всесторонней помощи больным.

Что такое трахеобронхоскопия

Трахеобронхоскопия – эндоскопическая методика исследования с применением технических средств визуализации внутренних поверхностей органов дыхательной системы (трахея, бронхи) для диагностических и терапевтических целей.

Бронхоскоп – специальный медицинский оптический прибор, при помощи которого проводят данную процедуру, поэтому иногда встречается второе название – бронхоскопия. Это термин не совсем соответствует действительности, поскольку невозможно проникнуть в бронхи, минуя трахею.

Впервые трахеобронхоскопию в 1897 году выполнил немецкий врач Густав Киллиан, который использовал жесткий бронхоскоп для удаления свиной кости. Процедура проводилась пациенту, который находился в сознании с применением местного кокаина в качестве анестетика.

Показания

Назначить процедуру может фтизиатр, онколог, иногда направление выдает терапевт, но окончательное решение о необходимости провести трахеобронхоскопию принимает пульмонолог.

Только он способен оценить предварительный диагноз, при этом учесть возраст пациента, определить объем предстоящих манипуляций и их частоту.

Трахеобронхоскопию назначают в следующих случаях:

- диссеминированный процесс легких (затемнения на рентгеновских снимках); рецидивирующие пневмонии;

- воспалительный процесс (бронхит), заболевания и аномалии развития трахеи и бронхов (туберкулез, муковисцидоз, саркоидоз);

- подозрение на наличие в дыхательных путях инородного тела;

- абсцесс, киста легкого, кровохарканье;

- стеноз (сужение путей), бронхоэктаз (расширение участков) трахеи и бронхов; бронхиальная астма(с целью определить причины);

- предположение наличия злокачественной или доброкачественной опухоли;

- хроническая одышка, которая не связана с бронхиальной астмой и болезнями сердечно-сосудистой системы.

Приборы нового поколения, используемые в медицине, позволяют выполнять наряду с диагностическими манипуляциями, комплекс лечебных процедур.

Во время исследования врач может проводить ряд терапевтических мероприятий: удаление инородных тел, остановить кровотечения, выполнить отсос мокроты, удалить рубцы, новообразования, слизистые пробки.

Отоларинголог, делая УЗИ трахеи и бронхов с помощи бронхоскопа, дополнительно может произвести забор ткани для дальнейшего лабораторного исследования.

Трахеобронхоскопию выполняют в том числе и новорожденным детям, при этом используют общий наркоз. Обследование применяется исключительно для осмотра состояния верхних дыхательных путей.

Бронхоскопическое исследование позволяет выполнить ряд дополнительных терапевтических мероприятий:

- Лазерная резекция опухолей или доброкачественных трахеальных и бронхиальных структур.

- Наблюдение за состоянием дыхательных путей до и после операций.

- Эндопротезирование – вставка стента с целью ослабить внешнее сжатие трахеобронхиального просвета при наличии злокачественных или доброкачественных процессов.

- Трахеальная интубация с применением гибкого бронхоскопа у пациентов с осложнениями заболеваний трахеи и бронхов.

- Трахеобронхоскопия при чрескожной трахеостомии (обеспечивает комфорт при длительной ИВЛ).

- Забор образцов тканей легкого (биопсия, бронхоальвеолярный лаваж, эндобронхиальная чистка) при различных нарушениях.

- Дренаж очагов с гнойным содержимым, удаление выделений, крови или посторонних предметов из дыхательных путей.

- Исследование аномалии трахеи и бронхов.

- Точный ввод лекарства прямо в область воспаления.

- Установление очага кровотечения и его остановка.

Противопоказания

Врачи не рекомендуют выполнять процедуру людям с легочной и сердечно-сосудистой недостаточностью III степени. Препятствием к выполнению данного исследования является нервно-психические расстройства и крайне тяжелое состояние больного – состояния, которые не позволяет выполнять в полной мере диагностическую процедуру.

Не рекомендуется проводить исследование пациентам, страдающим нарушениями системы свертывания крови, астмой в фазе обострения, недавно перенесенных тяжелых заболеваниях (инфаркт, инсульт), выраженной аритмии сердца.

Бронхоскопическая манипуляция, при наличии сопутствующих заболеваний, назначается только в том случае, когда диагностическая польза значительно превышает предполагаемый вред и возможные осложнения.

Подготовка

Непосредственно бронхоскопическое исследование проводится аналогичным образом, как и другие эндоскопические процедуры.

Перед манипуляцией пациенту назначают стандартные обследования: ЭКГ, анализ крови (общий, на гепатит, сифилис) и мочи, делают коагулограмму (исследуют кровь на свертываемость), кроме этого, выписывают направление на рентгенографию. Процедуру в обязательном порядке проводят натощак (ужин минимум за 8 часов до начала обследования).

Пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы к процедуре бронхоскопии подготавливают индивидуально по специально разработанной программе. Для уменьшения осложнений перед исследованием запрещается курить.

Больным, страдающим бронхиальной астмой, обязательно с собой иметь ингалятор. Утром перед обследованием рекомендуется сделать клизму, а незадолго до манипуляции советуют опорожнить мочевой пузырь.

Ход процедуры

Перед трахеобронхоскопией всегда проводят местное или общее обезболивание, что снимает ощущения дискомфорта. Местная анестезия, как правило, предполагает орошение раствором новокаина или лидокаина полости рта или носа.

В качестве дополнительной меры могут ввести успокоительный препарат. Затем пациент ложится на кушетку, принимая положение на спине или на боку.

Препарат для общего наркоза вводят внутривенно. Больному для облегчения продвижения трубки бронхоскопа, а, следовательно, с целью избавить пациента от неприятных ощущений вводят бронхорасширяющий препарат. Во время исследования не следует шевелиться и двигать головой, дышать нужно часто и неглубоко, чтобы предотвратить рвотные позывы.

Трахеобронхоскопия может выполняться только в специальном помещении, предназначенном для таких манипуляций: процедурных кабинетах, операционных, реанимационных отделениях, где в наличии есть соответствующие условия и необходимая техническая база.Пациенту часто дают антисекреторные препараты (чтобы предотвратить выделения), обычно атропин, в качестве анальгетика применяют морфин. Во время процедуры могут использоваться седативные средства, такие как мидазолам или пропофол.

Состояние больного во время процедуры контролируют, регулярно измеряя артериальное давление, постоянно отслеживают сердечный ритм и пульс.

Врач начинает вводить тонкую трубку эндоскопа через нос или рот. При необходимости, для улучшения обзора дыхательных путей, прибегают к дополнительному нагнетанию воздуха в полость. В среднем процедура трахеобронхоскопии длится порядка 30-40 минут.

Виды бронхоскопии

В зависимости от вида бронхоскопа выделяют жесткую и гибкую трахеобронхоскопию.

Гибкая бронхоскопия

Выполняется при помощи гибкого бронхоскопа (фибробронхоскопа). Прибор вводят пациенту в сидячем положении, или когда он лежит на спине. Как только бронхоскоп прошел в верхний дыхательный канал, проверяются ые связки.

Инструмент продвигается к трахее и далее вниз в бронхиальную систему, и каждая область проверяется по мере прохождения бронхоскопа. Если обнаружена аномалия, можно сделать забор ее ткани, используя кисть, иглу или щипцы.

Образцы легочной ткани (трансбронхиальная биопсия) можно взять, используя рентгеноскопию в режиме реального времени или электромагнитную систему слежения.

Гибкая бронхоскопия также может быть выполнена интубированным пациентам, находящимся в реанимации. В этом случае инструмент вводится через адаптер, подключенный к трахеальной трубке.

Вид вводимого наркоза, время на выполнение процедуры, необходимый объем манипуляций определяются в зависимости от возраста и состояния пациента, подозреваемой патологии.

Жесткая бронхоскопия

Проводится под общей анестезией. Жесткие бронхоскопы слишком велики, чтобы обеспечить параллельное размещение других устройств в трахее, поэтому аппарат для анестезии соединяют с бронхоскопом.

Этот вид процедуры дает возможность найти очаг кровотечения, вовремя обнаружить инородные тела, а затем извлечь их.

У детей трахеобронхоскопию проводят под наркозом с применением кокаина и дикаина в качестве местной анестезии. После введения трубки в трахею прекращают общий наркоз, дальше используют только местную анестезию. Руки помощника фиксируют голову и тело ребенка.

Возможные последствия

Хотя большинство пациентов хорошо переносят трахеобронхоскопию, после проведения процедуры требуется короткий период наблюдения. Существует риск, связанный с препаратами, которые применяются во время исследования. Большинство осложнений проявляются сразу во время процедуры и легко проходят.

После манипуляций возможен дискомфорт, который связан с нюансами исследования. Это может быть как першение в горле, так и боль, слышна осиплость голоса. В таких случаях врач назначает препараты с успокаивающим эффектом слизистой горла.

После обследования пациента наблюдают на наличие проблем с дыханием (стридор и одышка возникающие в результате отека гортани, ларингоспазма или бронхоспазма).

Мониторинг продолжается до тех пор, пока эффекты седативных препаратов не устранятся, не исчезнет ощущение кляпа во рту.

Если у пациента была трансбронхиальная биопсия, врачи могут назначить рентген грудной клетки, чтобы исключить пневмоторакс (скопление воздуха в плевральной полости). Пациент будет госпитализирован, если произойдет кровотечение, начнется респираторный дистресс (дыхательная недостаточность).Ларингоспазм – редкое осложнение, но иногда может потребовать интубации трахеи. Пациенты с опухолями или значительным кровотечением после бронхоскопической процедуры испытывают затруднения с дыханием, в том числе из-за увеличения слизистых оболочек дыхательных путей.

Расшифровка результатов

В ходе процедуры врач внимательно изучает состояние слизистой трахеи и бронхов, выявляет новообразования, выявляет воспалительные изменения, при необходимости принимает меры для остановки кровотечения.

Выполняя обследование, отоларинголог может обнаружить инородное тело, для его извлечения необходимо будет провести лечебные манипуляции.

Данные, которые были получены с помощью оптического бронхоскопа, попадают на компьютер. С помощью него всю информацию можно записать на диск или другой цифровой носитель. Кроме видео или фото, там будет содержаться заключение проведенного исследования.

После процедуры врач должен подробно изложить пациенту все выявленные отклонения трахеи и бронхов, при необходимости направить на консультацию к другому специалисту или показать снимки своим коллегам. Только после этого на руки будет выдано официальное заключение врача с подписью и печатью.

Преимущества и недостатки

Неприятные чувства, раздражения после процедуры, боль в горле, также существует вероятность небольшого кровотечения – негативные моменты, относящиеся к бронхоскопии. Все эти ощущения проходят самостоятельно, в случае осложнений необходимо обратиться к специалисту.

Методика проведения трахеобронхоскопии практически безопасна. Исследование позволяет выявить множество заболеваний органов дыхательной системы, которые традиционное обследования не позволяют выявить.

В ходе бронхоскопического обследования отоларинголог может извлечь инородные тела из трахеи и выполнить биопсию. Гибкий бронхоскоп способен проникнуть глубоко в органы дыхательной системы и детально обследовать их состояние.

Источник: https://onkologia.ru/diagnostika/prochie-metody-diagnostiki/traheobronhoskopiya/