Pneumocystis carinii

Пневмоцистная пневмония: группы риска, характерные симптомы, механизм развития, диагностические мероприятия, методики лечения, профилактика

Согласно стандартной медицинской выкладке пневмония может быть определена как инфекционно-воспалительное, грибковое, аллергическое, застойное заболевание, в ходе которого происходит нарушение нормального газообмена в легких в результате поражения структур нижних дыхательных путей.

Пневмоцистная пневмония выступает частной формой воспаления легких. Суть заболевания точно такая же, за тем лишь исключением, что возбудителем становится условно-патогенный грибок особого типа (пневмоцистный агент).

Подобного рода поражение нижних дыхательных путей протекает в разы сложнее, чем прочие формы, что обуславливается высокой резистентностью микроорганизма к антибактериальным фармацевтическим средствам и иным препаратам.

Условно такую разновидность воспалительного процесса можно назвать атипичной формой, поскольку поражение дыхательной системы грибками считается малоспецифичным и достаточно редким, что осложняет лечение. Что же рекомендуется знать о столь непростой форме пневмонии?

Кратко о возбудителе

Пневмоцистная пневмония, как уже было сказано, провоцируется особым агентом, который называется Pneumocystisjiroveci. Представляет собой данный микроорганизм нечто среднее между простейшим и грибком, что обуславливает его высокую устойчивость к терапевтическому воздействию.

Пути передачи микробактерии (так ее можно назвать лишь условно) множественны:

- Наиболее распространен контактно-бытовой путь транспортировки микроорганизма. Прикосновения к больному, взаимодействие с ним, взаимодействие с предметами быта инфицированного может привести к тому, что незадачливый человек сам станет носителем инфекционного агента.

- Воздушно-капельный путь. Ничуть не уступает контактно-бытовому. При дыхании в окружающую среду выходят частички слюны и слизи. То же происходит при кашле и чихании. Достаточно дышать с инфицированным одним воздухом, чтобы самому тать инфицированным.

- Пневмоцисты прекрасно чувствуют себя на слизистых полости рта, половых органов, активно размножаясь, потому в исключительных случаях возможна передача грибка нисходящим путем при родовой деятельности и прохождении плода через родовые пути.

- Перинатальный путь встречается сравнительно редко. В этом случае агент транспортируется в организм плода через плаценту и инфицирует его.

По данным медицинской статистики, пневмоцистный агент считается высококонтагиозным (заразным). Инфицированы им, по разным оценкам, до 60% всех людей на планете. Это существенная цифра.

Причины становления проблемы

Непосредственных причины две. Во-первых — это проникновение инфекционного агента в организм. Учитывая, какой процент людей инфицирован, можно с большой долей вероятности утверждать, что заражение уже произошло.

Второй же момент касается недостаточности работы иммунной системы. Если защитная система организма «дает сбой», пневмоцистный возбудитель «встает в полный рост».

Иммунодефицит может быть врожденным или приобретенным (в данном случае понятие иммунодефицита понимается в широком смысле, а не как ВИЧ-инфекция). Причины недостаточности работы иммунитета множественны.

Среди наиболее распространенных можно назвать:

Доказано в ходе научных исследований: наиболее слаб иммунитет в возрасте от года до 8 лет. В этот период защитная система организма только-только формируется и находится в крайне неустойчивом состоянии, что и обуславливает повышенную чувствительность к воздействию инфекционных возбудителей.Больше всех рискуют те дети, которые были рано отлучены от груди и питались искусственными смесями (т.н. «искусственники»).

Пневмоцистоз это легочная инвазия, вызываемая пневмоцистами и протекающая преимущественно в виде пневмоцистной пневмонии. В большей мере рискуют стать жертвами описываемого агента дети недоношенные. У подобных пациентов велик риск становления проблем с первого же дня самостоятельной жизни.

Наличие в анамнезе инфекционно-воспалительных заболеваний, уже успевших перейти в хроническую фазу.

Подобные недуги характеризуются формированием устойчивого очага хронического инфекционного поражения. Это могут быть кариозные зубы, больное горло, ревматоидный, инфекционный артриты и иные поражения. Подобные очаги «перетягивают» внимание иммунитета на себя. Грубо говоря, на борьбу с новоприбывшими незваными гостями сил уже не остается.

Также вполне закономерно, что наиболее часто страдают лица преклонного возраста. В период между 50 и 60 годами наблюдается резкий спад эффективности работы иммунной системы. Это обусловлено образом жизни, возрастными изменениями в меньшей мере и, конечно же, особенностями жизненного цикла человека.

Пневмоцистная пневмония у пациентов пожилых и старых развивается, примерно, в 15% клинических ситуаций.

- Врожденные нарушения работы сердечнососудистой и дыхательной систем.

- Частые инфекционные (острые респираторные вирусные и иные) заболевания. Подтачивают защитную систему организма изнутри. Сказываются на работе всего организма в целом.

- Наличие в организме ВИЧ-инфекции. Согласно данным статистики, на долю подобных пациентов приходится до 70-80% всех клинических случаев заболеваемости пневмоцистозом (воспалением легких).

- Пневмоцистоз — настоящий бич больных СПИДом людей.

Иные заболевания неинфекционного воспалительного свойства с хроническим течением. Сюда входят циррозы печени, заболевания сердца, органов желудочно-кишечного тракта.

Группы риска

Исходя из причин, можно выделить несколько характерных групп риска. Наиболее часто болеют:

- Недоношенные дети.

- Дети в возрасте до 8 лет по причине недостаточного развития иммунной системы в целом.

- Больные онкологического профиля (со злокачественными опухолями), получающие химиотерапию, лучевую терапию и иммунодепрессанты.

- Престарелые пациенты, старики.

- Пациенты, получающие глюкокортикоиды.

- Наконец, сюда же входят туберкулезные больные, ВИЧ-инфицированные и иные группы больных.

Причины снижения иммунитета множественны. В большинстве случаев, не считая ситуаций с ВИЧ-инфекцией, пневмоцистную пневмонию можно предотвратить в рамках профилактических мероприятий.

Симптоматика

Симптомы пневмоцистной пневмонии в достаточной мере специфичны. Однако, что называется, «на глаз» поставить диагноз невозможно. Тем не менее, можно заподозрить неладное, если учитывать некоторые проявления болезни. В своем развитии недуг проходит 4 стадии, каждая сопровождается собственными симптоматическими признаками.

1 этап течения болезни называется стартовым или периодом отеков. Длится данный период, порядка недели (плюс-минус несколько суток).

Для первой стадии характерны следующим проявления:

- Развивается умеренная гипертермия в пределах субфебрилитета (не свыше 38.1 градуса Цельсия). Показания термометра могут оставаться нормальными, в большинстве случаев так и происходит.

- Наблюдаются проявления общей интоксикации организма со слабостью, ощущением ватности тела, головной болью, желанием постоянно спать. Больные больше лежат, много спят.

- Для пневмоцистной пневмонии типично появление кашля с трудно отходящей мокротой желтоватого или зеленоватого оттенка (может быть светлой).

Для первой стадии течения характерна смазанная клиническая картина. Воспаление легких можно спутать с банальной простудой.

2 стадия течение недуга имеет название ателектатической. Длится она 3-5 недель. Появляются специфические, классические симптомы.

Они включают в себя:

- Одышку. Человек не может заниматься привычными делами. Минимальная физическая активность дает сильные нарушения дыхания.

- Удушье. Пациент, как правило, может сравнительно легко вдохнуть, но не может выдохнуть. В отсутствии медицинской помощи удушье может привести к смерти пациента.

- Кашель становится более интенсивным. Мокрота, как правило, имеет светлый оттенок, желтый и зеленый цвета не характерны, поскольку процесс не гнойный. Экссудат отходит плохо, без отхаркивающих и муколитиков почти не отходит.

- Отмечается повышение температуры тела.

- Пациенты наблюдают посинение носогубного треугольника, что свидетельствует в пользу гипоксии.

3 стадия, эмфизематозная. Постепенно симптомы спадают, наблюдается облегчение. 4 стадия или этап разрешения заболевания. Длится порядка 2 недель.

Как правило, патология локализуется в области нижних дыхательных путей. В отсутствии адекватного иммунного ответа отмечается транспортировка пневмоцистного возбудителя в отдаленные органы и ткани лимфогенным и гематогенным путями. Это крайне опасно.

Пневмоцистная пневмония у ВИЧ-инфицированных

Как уже было сказано, подавляющее большинство пациентов, страдающих пневмоцистной пневмонией, это ВИЧ-инфицированные люди и пациенты с выраженным СПИДом.

На их долю приходится, порядка 80% всех клинических ситуаций, которые были документально зафиксированы. Это означает, что страдает каждый четвертый носитель этого опасного вируса.

Патология у ВИЧ-инфицированных развивается по тем же правилам, что и у простых больных, но протекает более тяжело. При этом первого этапа, с нарастанием симптоматики не наблюдается.Болезнь начинается стремительно, протекает без температуры и быстро приводит к летальному исходу без грамотной терапии. Часто именно у ВИЧ-инфицированных наблюдается транспортировка вируса в отдаленные органы и ткани.

Диагностические мероприятия

Постановкой диагноза пневмоцистной пневмонии занимаются специалисты-пульмонологи в тандеме с инфекционистами. На первичном приеме специалист проводит устный опрос пациента, выявляет жалобы, их характер, давность и длительность.

Важно собрать анамнез, то есть определиться с теми заболеваниями, которыми страдал или страдает пациент. Это имеет большое значение, поскольку поможет установить первопричину инфицирования.

Среди типичных мероприятий объективного характера можно назвать:

- Выслушивание легочного звука с помощью стетоскопа.

- Физикальное исследование (простукивание для определения характера звука).

- Рентгенографическое исследование. Рентгенологическая картина пневмоцистной пневмонии включает в себя усиление бронхолегочного рисунка, появление участков затемнения, усиление сосудистого рисунка, на крайних стадиях, в период компенсации наблюдается появление светлых участков эмфизематоза.

- ПЦР-диагностика. Полимеразная цепная реакция состоит в репликации участок ДНК для восстановления полной цепочки. Позволяет обнаружить следы генетического материала вируса в крови.

- Общий анализ крови. Необходим для выявления классического воспалительного процесса. Обнаруживается повышение количества лейкоцитов, скорость оседания эритроцитов становится выше в разы и т.д.

- Анализ мокроты, определение чувствительности флоры к антибиотикам.

Какие именно исследования назначать — решает только врач-специалист. Как правило, указанных вполне достаточно для постановки и верификации диагноза.

Источник: https://mschmvd42.ru/zabolevaniya-legkih/pnevmotsistnaya-pnevmoniya-harakternye-simptomy.html

Pneumocystis Jiroveci (ранее Carinii). Риноспоридиоз. Споротрихоз

Pneumocystis Jiroveci (formerly Carinii)

Преимущественно оппортунистическая инфекция. Ранее классифицировалась как связанная тесно с дрожжами.

- Диагностика требует выделения микроорганизма

- Исследование «вынужденной» мокроты (небулизация соленого раствора) является эффективным и дешевым методом диагностики, который можно проводить и в амбулаторных условиях. Применение рутинных и специальных окрасок и окрасок в НИФА позволяет поставить диагноз в 95% случаев.

- Бронхоальвеолярный лаваж диагностичен (чувствительность 60-95%), но этот метод не всегда требуется.

- Микроорганизм редко обнаруживается в обычной мокроте, бронхиальных смывах или щеточной биопсии.

- Трансбронхиальная легочная биопсия эффективна для постановки окончательного диагноза. Этот метод позволяет диагностировать и другие инфекции (грибковые) или заболевания (лимфома) путем окрашивания препарата вручную. Открытая биопсия легких необходима очень редко.

- Микроорганизмы могут быть выявлены и в аутопсийном гистологическом материале.

- Иммунологическая окраска моноклональными антителами применяется для диагностики экс- трапульмональных поражений.

- ПЦР имеет Ч/С больше, чем обычное окрашивание.

- По морфологии легочного повреждения можно предположить диагноз.

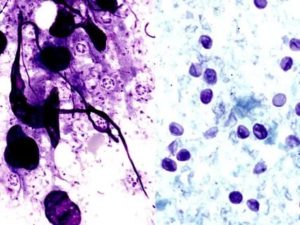

Возбудитель не окрашивается рутинными методами Н&Е — требуются иммунофлуоресцентные красители или специальные окраски (например, Гимза, Шифф).

Почти все достигают серопозитивности к 2-летнему возрасту.

Ни одна методика посева материала недоступна.

- Лабораторные данные ассоциированных заболеваний в > 55% образцов мокроты пациентов с различными типами иммуносупрессии

- Пневмоцистная инфекция — первая проявляемая оппортунистическая инфекция в 55-65% случаев СПИДа; вдвойне характерна для внутривенных наркоманов и гомосексуалистов.

- Назначение цитотоксичных препаратов и кортикостероидов.

- Недоношенные или незрелые дети.

- Базовые предрасполагающие состояния (например, дефект иммуноглобулинов; пациенты со злокачественной лимфомой и лейкемией более восприимчивы к данной инфекции, чем прочие опухолевые пациенты).

- Другие инфекции (особенно ЦМВ, системные бактериальные инфекции [особенно Pseudomonas или Staphylococcus], туберкулез, криптококкоз).

- 25% пациентов, умирающих после пересадки почек.

Лабораторные данные вовлечения в процесс систем органов (например, легочная болезнь)

- Гипоксемия и гиперкапния.

- Повышенная сывороточная ЛДГ.

- Может образовываться плевральный выпот, но возможно наличие вторичного состояния (например, саркома Капоши, микобактериальные инфекции).

- Могут подвергнуться поражению другие органы (например, печень, селезенка, костный мозг, глаза, кожа).

- Лейкопения указывает на неблагоприятный прогноз. Характерны лимфопения и анемия.

Риноспоридиоз

Rhinosporidiosis

Редкая грибковая инфекция, вызываемая Rhinosporidium seeberi.

- Распознавание микроорганизма (спорангий содержит спорангиоспоры) в биопсийном материале с полипообразного участка поражения носоглотки или глаза (не культивируется).

Споротрихоз

Sporotrichosis

Эндемичная грибковая инфекция, вызываемая Sporotrichum schenckii. Клинические формы: лим- фокутанная, фиксированная кожная, диссеминированная кожная, системная.

- Распознавание микроорганизма в коже, гное или биопсийном материале

- Положительный посев на среду Сабуро целой пустулы:

- внутрибрюшинная инокуляция колоний посева или свежего гноя в мышей приводит к образованию микроорганизмсодержащих участков повреждения.

- Прямое микроскопическое исследование обычно негативно.

- Серологическая диагностика

- ИФА имеет 100% чувствительности в титре > 1 : 128. Титр намного выше при экстракутанных формах заболевания, чем при кожных.

- Латекс-агглютинация в пробирках и на слайдах дает 94% чувствительности; персистирующее восхождение титра характерно для легочной болезни. Низкие титры (например, < 1 : 16) характерны для негрибковых заболеваний (например, лейшманиоз). Титр в ЦСЖ 1 : 32 указывает на менингеальную инфекцию. РСК менее чувствительна; (титр > 1 : 16) антитела могут быть выявлены при экстракутанных заболеваниях (например, при легочной или диссеминированной форме). Перекрестная реакция с другими микотическими и бактериальными инфекциями.

- Антитела в ЦСЖ и сыворотке присутствуют при менингеальных инфекциях (ИФА >1:8 считается положительным); титры снижаются в процессе терапии. В ЦСЖ могут наличествовать группы олигоклональных IgG, а при менингеальной инфекции может быть повышен индекс IgG.

Поделитесь ссылкой:

Источник: https://med-slovar.ru/diagnostika-i-issledovaniya/analizy/44-infektsionnye-bolezni/773-pneumocystis-jiroveci-ranee-carinii-rinosporidioz-sporotrikhoz

ПНЕВМОЦИСТОЗ

Пневмоцистоз (pneumocystosis; син. плазмоклеточная пневмония) — заболевание, вызываемое пневмоцистами, встречающееся преимущественно у детей и характеризующееся интерстициальной, плазмоцеллюлярной пневмонией.

История

Впервые возбудитель Пневмоцистоза — Pneumocystis carinii — описан в 1909 г. Шагасом (С. Chagas), который неправильно посчитал его стадией развития трипаносомы. В 1912 г. в Париже Деланоэ и Деланоэ (Р. Delanoe, М.

Delanoe) обнаружили паразита в легких крыс и доказали его видовую самостоятельность. В последующем Pneumocystis carinii был найден в легких разных животных (крыс, мышей, собак, кошек, кроликов, свиней) и человека. В 1952 г. О. Йировец и Ванек (J.

Vanek) доказали, что он является возбудителем интерстициальной пневмонии у недоношенных и ослабленных детей.

Этиология и патогенез

Возбудителя Пневмоцистоза — P. carinii — большинство исследователей относит к типу простейших (см.) — Protozoa, хотя систематическое положение и природа пневмоцист пока не выяснены.

Многое сближает их с простейшими класса споровиков, но высказывалось мнение о их растительной природе и принадлежности к низшим грибкам рода Candida.

Данные о протозойной природе Pneumocystis представляются все же более убедительными.

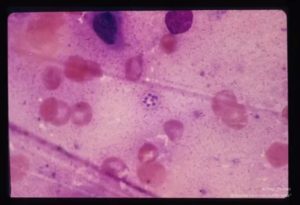

Паразиты имеют округлую форму, длиной 2—3 мкм, шириной от 1,5 до 2 мкм. Возбудитель хорошо окрашивается по Романовскому — Гимзе (см. Романовского — Гимзы метод). Ядро, заключенное в бесструктурную оболочку, состоящую из гликозаминогликанов, располагается в центре или эксцентрично.

Паразиты размножаются путем деления пополам под оболочкой, после чего и сам слизистый шар перешнуровывается на два шара.

После ряда делений наступает стадия спорогонии. Процесс ее состоит в том, что паразитарное тельце увеличивается, заполняя почти всю слизистую оболочку, и превращается в споробласт. Ядро также увеличивается и последовательно делится на 2, 4 и 8 ядер. Спорогония заканчивается образованием цисты, в к-рой находится 8 овальных или грушевидных спор размером 1—2 мкм каждая.

Схематическое изображение цикла развития Pneumocystis carinii, по данным Френкеля (J. К. Frenkel, 1976): а — зрелая форма цист с внутрицистными включениями, б — свободный трофозоит, покидающий цисту, e — малый трофозоит, г — большой трофозоит, д — стадия деления, e — трофозоит, покрывающийся оболочкой, ж — стадия предцисты.

На рисунке представлена схема цикла развития и морфология отдельных стадий Pneumocystis carinii, по данным Френкеля (J.К. Frenkel, 1976).

П.

является одной из причин острого заболевания легких у детей раннего возраста, у недоношенных, ослабленных вследствие других заболеваний различной этиологии, у детей, принимавших кортикостероиды и иммунодепрессанты; иногда является причиной легочной патологии у взрослых, страдающих хроническими болезнями крови, онкологическими заболеваниями и леченных кортикостероидами и иммунодепрессантами, и у больных, перенесших трансплантацию органов. При выраженном снижении сопротивляемости к инфекции P. carinii вызывает генерализованное заболевание.

Воспалительная инфильтрация межальвеолярных перегородок приводит к нарушению газообмена, заполнению альвеол пенистой массой, уменьшает дыхательную поверхность легких, обусловливает кислородную недостаточность различной степени выраженности и тяжесть состояния.

Эпидемиология

Источником Пневмоцистоза могут быть люди и животные — больные и носители возбудителей. Основной путь передачи возбудителей — воздушно-капельный, однако возможен и трансплацентарный.

Носители пневмоцист среди работников детских учреждений особенно опасны, от них могут заболеть ослабленные и недоношенные дети, восприимчивые к П. Ввиду того что П.

обнаружен у многих домашних и диких животных, некоторые исследователи делают вывод о природной очаговости П.

П.

широко распространен. Эпидемии описаны в 17 странах, а спорадические случаи — в 30 странах Европы, Азии, Африки, Америки. В Европе П. встречается в виде эпидемических вспышек, в Америке отмечены только спорадические случаи. В СССР пневмоцистная пневмония зарегистрирована в основном в Москве, Ленинграде, Харькове, Таджикистане и Эстонии.

Патологическая анатомия

Макроскопически легкие выглядят воздушными, с очагами буллезной эмфиземы. Висцеральная плевра при этом несколько утолщена, нередко имеются пятнистые кровоизлияния. Вследствие разрыва эмфизематозных пузырей может развиться пневмомедиастинум (см.), пневмоторакс (см.). На разрезе ткань легких серовато-синюшная, отделяемое вязкое, скудное.

Слизистая оболочка гортани, трахеи и крупных бронхов бледная, в просвете дыхательных путей пенистое содержимое.

При гистологическом исследовании в просвете альвеол, а иногда в межальвеолярных перегородках обнаруживается большое количество пневмоцист и белковые массы, богатые иммуноглобулинами, в альвеолах, вокруг распадающихся конгломератов паразита — макрофаги, нейтрофильные лейкоциты, эритроциты, фибрин.Строма легких, стенки мелких бронхов и Межальвеолярные перегородки утолщены, инфильтрированы различными клеточными элементами с преобладанием плазматических и лимфоидных клеток. В цитоплазме клеток эпителия слизистой оболочки бронхов обнаруживаются макрофаги с пневмоцистами.

Клиническая картина

Инкубационный период, по данным большинства исследователей, в среднем 30—40 дней, самый короткий 7— 10 дней, самый продолжительный — до 26 нед. Заболевание развивается постепенно и проходит три стадии.

Первая длится от нескольких дней до нескольких недель и характеризуется появлением учащенного дыхания, одышки, цианоза носогубного треугольника при сосании и крике. Ребенок отказывается от груди, не прибавляет в весе. Испражнения могут быть жидкими, чаще не меняются.

Температура — нормальная или субфебрильная, при присоединении вторичной бактериальной инфекции повышенная.

Во второй стадии Пневмоцистоза клиническая картина характеризуется триадой симптомов: цианоз, одышка, тахипное. На 3—4-й неделе заболевания появляется сухой навязчивый кашель.

Перкуторно определяется выраженный коробочный звук, увеличение нижних границ легких, значительно расширены межреберья.

Дыхание не изменено, ослабленное или жестковатое, в паравертебральных областях определяются единичные мелкопузырчатые хрипы. Прогрессирует респираторный ацидоз (см.).

Возможен разрыв лобулярных вздутий и образование пневмоторакса. Тяжелые метаболические расстройства дополняет респираторный эксикоз (см. Обезвоживание организма). Массивное поражение легких ведет к развитию легочно-сердечной недостаточности (см. Легочное сердце), увеличиваются селезенка и печень.

В третьей стадии состояние улучшается. Уменьшается одышка, исчезает кашель. Коробочный звук, определяемый перкуторно, исчезает, более четко определяются границы сердца, прежде перекрытые эмфизематозно увеличенными легкими. Аускультативно хрипы не выслушиваются.

У части больных встречаются явления рецидивирующего ларингита или упорного астматического синдрома. При всех стадиях П. в крови возможен лимфоцитоз и моноцитоз.

В острой стадии иногда наблюдается нейтрофильный лейкоцитоз; в неосложненных случаях — РОЭ не изменена, при присоединении вторичной инфекции ускоренная.

Течение Пневмоцистоза может быть волнообразным: периоды улучшения сменяются усилением одышки, кашля и других симптомов. Длительность заболевания в неосложненных случаях 4—8 нед. Осложнение П. вторичной пневмонией приводит к изменению клинической и рентгенологической картины (см. Пневмония).Диагноз базируется на данных анамнеза, эпидемиологической обстановки, клин, картине, обнаружении пневмоцист в слизи из верхних дыхательных путей, нарастании титра антител, характерных рентгенологических данных.

В слизи верхних дыхательных путей возбудитель обнаруживается к концу 2-й недели после начала заболевания. Из мокроты готовят мазки, фиксируют и окрашивают по Романовскому — Гимзе, Гомори, Массону и др.

Из иммунологических методов для диагностики П. используют реакцию связывания комплемента (см.). Специфичность и чувствительность реакции изучена недостаточно. Наиболее чувствительной является реакция иммунофлюоресценции (см.

) с антигеном, очищенным от тканевых клеток. Данные о специфичности и чувствительности реакции иммунофлюоресценции противоречивы. Положительно реагирует большой процент здоровых лиц.

Внутрикожная проба чаще дает неспецифические реакции.

При П. наблюдается своеобразная рентгенол, картина, позволяющая с большой вероятностью заподозрить П. В начале развития респираторного синдрома обнаруживают уплотнение корня легких слабой интенсивности. Во второй стадии, по данным В. Ф. Баклановой (1980), появляется множество неоднородных по своей интенсивности очаговых теней, так наз. ватные легкие.

Образовавшиеся ателектазы не всегда удается выявить. Возможно уплотнение реберной плевры и плевры меж-долевых поверхностей легкого. В третьей стадии заболевания по мере исчезновения уплотненных и эмфизематозных участков воздухо-носность легочной ткани восстанавливается и в рентгенол, картине на первом плане видно уплотнение интерстициальной ткани.

Усиленный легочный рисунок может сохраняться в течение нескольких месяцев.

Лечение

Лечение разработано недостаточно. Из специфических средств наиболее эффективен пентамидин (антагонист фолиевой к-ты), в дозе 4 мг/кг в сутки в течение 8—14 дней (пневмоцисты исчезают из слизи на 6-й день). Однако применение пентамидина часто может вызвать осложнение, напр, подкожные кровоизлияния, гипотонию, азотемию, глюкозурию, олигурию, мегалобластную анемию.

Для устранения побочных явлений используют фолиевую к-ту в дозе 6 мкг в сутки. Применяют также фуразолидон, трихопол (метронидазол) с аминохпнолом (курс 10—14 дней). При присоединении бактериальной инфекции назначают антибиотики.

Проводят инфу-зионную терапию: вводят гамма-глобулин, гемодез, изотонический р-р, плазму, кровь; при анорексии показаны глюкоза, альбумин, альвезин и другие средства парентерального питания.

Прогноз и Профилактика

Прогноз у ослабленных детей с врожденными иммунодефицитным и состояниями (см. Иммунологическая недостаточность) неблагоприятный. Смерть наступает от асфиксии, иногда вследствие присоединения бактериальной инфекции, чаще стафилококковой, или генерализованной цитомегалии (см.).

Профилактика. Больных и подозрительных на Пневмоцистоз изолируют в боксы. Обслуживание детей и содержание такое же, как при других инфекционных болезнях легких. За больными проводится постоянное и длительное наблюдение.

Медперсонал следует обследовать на носительство пневмоцист и при положительной реакции не допускать к работе с детьми. Больные и ослабленные дети не должны контактировать с животными, которые могут быть носителями пневмоцист.

Библиография: Андреев И. и др. Дифференциальная диагностика важнейших симптомов детских болезней, пер. с болг., с. 250 и др., Пловдив, 1977; Бакланова В. Ф. и Владыкина М. И. Руководство но рентгенодиагностике болезней органов дыхания у детей, Л., 1978; Керпель-Фрониус Э. Педиатрия, пер. с венгер., с. 413, Будапешт, 1977; Матвеев М.

П. и др. Пневмоцистоз у детей, Педиатрия, № 2, с. 56, 1979; Рябцева В. А. и др. Пневмоцистоз (распространение, источники и пути передачи), там же, № 6, с. 30, 1974; Цинзерлинг А. В. и Неженцев М. В. О пневмоцистозе легких детей раннего возраста, Арх. патол., т. 32, № 11, с. 21, 1970; Delаnоe P.

Sur les rapports des kystes de Carini du poumon des rats avec le Trypanosoma lewisi, C. R. Acad. Sci. (Paris), t. 155, p. 658, 1912; Frenkel J. K. Pneumocystis jiroveci n. sp. from man, Nat. Cancer Inst. Monograph., v. 43, p. 13, 1976; Geormaneanu М., Gherghina S. §i Cernatescu I. Pneumonia alveolo-interstitiala cu Pneumocystis carinii, Rev.Pediat. Obstet. Ginec. (Buc.), V. 25, p. 55, 1976; Jirovec O. u. Vanek J. Zur Morphologie der Pneumocystis carinii und zur Pathogenese der Pneumocystis-Pneumonie, Zbl. allg. Path. path. Anat., Bd 92, S. 424, 1954; Lipson A., Marshall W. C. a. Hayward A. R. Treatment ot pneu-mocystis carinii pneumonia in children, Arch. Dis. Childh., v. 52, p.

314, 1977; Pathology of tropical and extraordinary diseases, ed. by Ch. H. Binford a. D.H. Connor, V. 1, p. 303, Washington, 1976; Proceedings of the Symposium on pneumocystis carinii infection, Washington, 1976; Va Vra J. a. Kucera K. Pneumocystis carinii Delanoe, J. Protozool., V. 17, p. 463, 1970; Walzer P. D. a. o.

Pneumocystis carinii pneumonia in the United States, Ann. intern. Med., v. 80, p. 83, 1974.

H. A. Тюрин; Д. H. Засухин, М. И. Шайхутдинов (этиол.).

Источник: https://xn--90aw5c.xn--c1avg/index.php/%D0%9F%D0%9D%D0%95%D0%92%D0%9C%D0%9E%D0%A6%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%97