Ороантральное сообщение

Ороантральное сообщение

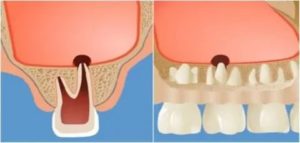

Ороантальное сообщение – прободение между ротовой полостью и носоглоткой, развивающееся на фоне патологий тканей, кист, неправильно проведенного удаления зубов верхней челюсти.

Причины

Причинами образования сквозного сообщения между полостью рта и носоглоткой выступают различные причины. Это удаление зуба, проведенное с нарушениями или осложнениями, патологические процессы. Перфорация при удалении первого или второго моляра, премоляра возникает по следующим причинам:

- неправильно сформированная лунка;

- нарушения при удалении зуба;

- анатомические особенности верхней челюсти, низкое расположение дна пазухи;

- патологические процессы, вызыващие разрушение тканей, костной перегородки;

- кисты, опухолевые процессы, хронический периодонтит.

Диагностика

Для выявления патологии врач назначает диагностику – проведение носоротовой пробы и рентгенологического исследования. Проба проводится достаточно просто, пациенту зажимается нос, после чего просят сделать глубокий носовой выдох.

Если есть прободение, воздушная струя проникает в рот, на лунке появляется пенистая кровянистая жидкость.

При помощи рентгена врач получает возможность рассмотреть патологию внутри, определить локализацию, степень поражения, увидеть все посторонние фрагменты.

Методы лечения

Лечение патологии проводится при помощи различных методов:

- перемещение лоскута из области слизистой надкостной области щеки;

- перекрытие мембранами;

- пластика передней стенки при синусите.

Выбор метода зависит от особенностей и течения болезни. Врач предварительно проводит обследование, определяет, каким будет лечение. Основная цель – устранить сообщение, снизить травматизм и исключить развитие рецидивов. Метод эффективный и показывающий хорошую результативность. Минусом выступает дополнительный травматизм тканей при заборе лоскута с последующим наложением швов.

Перемещение лоскута из области надкостничной области – популярный метод, обладающий высокой эффективностью. Предварительно врач определяет место, где будет взят донорский лоскут, проводит его забор с ушиванием раны. Далее лоскут переносится на операционную область, формируются новые ткани. Лечение проводится в два этапа, в зоне сообщения трапециевидный лоскут крепится швами.

Использование мембраны проводится под местным обезболиванием. Для работы выкраивается лоскут надкостной части, который затем смещается наверх. Далее фронтальная часть приоткрывается, врач проводит трепанацию, гайморотомию и удаляет все посторонние участки ткани.

Участок тампонируется, врач устанавливает турунду, оставляя конец выступающим из носового хода. Для сохранения подвижности лоскут у основания немного подрезается, устье закрывается мембраной. Дефект перекрывается на 3 миллиметра, затем зона патологии закрывается, накладываются узловые швы.Мембрана при заживании рассасывается, что выступает преимуществом данного метода.

Пластика при лобном синусите предполагает подслизистую резекцию носовых перегородок с люксацией срединной раковины, разрезом ретроградного типа для нижнего элемента ответвления.

Это открывает доступ к соустью, обеспечивает удобство работы.

Именно эта область обычно поражается полипами, поэтому параллельно с основным лечением врач удаляет посторонние включения с утолщенными слизистыми тканями.

Следующим шагом выступает дугообразный полостной разрез от середины брови к переходу на скат носа, рассечение надкосницы с обнажением пазухи. Врачом выполняется ревизия пазухи долотом, удаляется пораженная слизистая, полипы, гранулянты, скопления гноя. Во время работы надо сохранить наиболее количество здоровых тканей, что требует от врача определенного опыта.

На финальном этапе проверяется проходимость носового канала при контроле эндоскопа. При отсутствии осложнений ткани ушиваются, на лице накладывается косметический шов, что позволяет сохранить наружную эстетику.

Использование лоскута

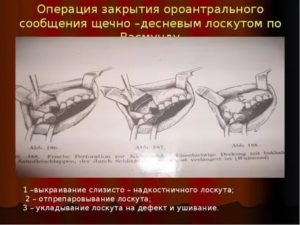

Техника лечения путем пластики трапециевидным слизисто-надкостничным лоскутом включает в себя такие шаги:

- определение участка, где будет взят лоскут, его выкраивание;

- иссечение стенок свища и установка лоскута на место;

- перекрытие соустья, подшивание краев.

Методика специально разработана для лечения такой патологии. Она предъявляет особые требования копыту врача, точному соблюдению протокола операционного вмешательства.

Врач выкраивает лоскут трапециевидной формы, донорский участок – слизистые ткани надкостничной области. При наличии показаний проводится гайморотомия, то есть из полости пазух извлекаются все ткани с признаками патологического поражения, посторонние включения. Края освежаются, перед обработкой лунки антисептиками проводится кюретаж. Отличием метода выступают:

- формирование выстилки в полости пазухи, последующая накладка мембраны на устье;

- образование слоя при помощи смещения лоскута в область дефекта;

- ушивка по П-образному принципу, что обеспечивает ускоренное заживление операционной области.

Результат:

- слои тканей формируются со значительным повышением качества;

- предупреждается развитие рецидивов;

- исключается необходимость повторного вмешательства.

Метод лечения показан при образовании перфорации тканей при синусите, во время проведения общей терапии формирования сообщения.

Профилактические меры

Профилактика позволяет исключить развитие проблемы, но для этого пациент должен регулярно посещать врача, проводить санационные мероприятия. Это позволяет предупредить развитие периодонтита, сохранить целостность, структуру костной ткани.

Также к профилактическим мерам относится правильное лечение, отсутствие выскабливания лунки при удалении зуба.

Врачу необходимо правильно соединить края десны, что позволяет обеспечить условия для формирования сгустка крови внутри и образования защитного барьера к проникновению инфекции.

Источник: https://my-ort.ru/novosti/oroantralnoe-soobschenie/

Причины образования ороантрального сообщения и способы его закрытия

1495

Образование патологии в развитии и строении области верхней челюсти, способствует близкому расположению синусовых пазух, а иногда выходу корней зуба непосредственно в пазухи.

Такая патология часто приводит к удалению передних верхних зубов, с последующим устранением сквозного канала за счет ринопластики.

При незначительных отклонениях в строении верхней челюсти, можно устранить дефект без операции.

Клиническая картина

После удаления зуба наблюдается незначительное появление кровянистой пены с лунки, также может появиться выделение крови из пазух носа, что свидетельствует об открытом сообщении носового прохода и полости рта.

Проявление патологии в результате удаления, лишает пациента возможности надуть щеку, посвистеть из-за прохода воздуха в нос.

После удаления для исключения опасений, пациента просят прикрыть края носового прохода и попытаться выдохнуть через нос. После этого обследуют место удаления, и, отмечая в лунке образование пены, констатируют образование прохода – сообщения.

Имеют отличия и протекания воспалений синуситов. Как правило, в данной ситуации оно двухстороннее с осложнениями в виде большого скопления гнойных образований в пазухах и в области корней зуба.

Причины образования

Ороантральное сообщение или сообщение между ротовой полостью и гайморовыми пазухами является последствиями вскрытия гайморовых пазух после удаления зуба верхней челюсти.

Данные риски возникают только после удаления первого и второго переднего верхнего зуба в ряду или последующего после них.

Причинами объединения могут послужить индивидуальные особенности в строении черепа, в районе верхней челюсти, когда гайморовые пазухи большого размера низко расположены, касаясь своим дном кончиков корней зуба.

Костная перегородка в таких особенностях достаточно тонкая, и воспалительные процессы часто являются причинами образования кисты, опухоли.

Во время удаления зуба существуют риски нарушения тонкой перегородки, что требует дополнительного внимания. Необходимо также контролировать лунки удаленного зуба, чтоб исключить наличие образований и гнойные скопления.

Способы лечения

Воспалительные процессы и осложнения лечения синусов, иногда выявляют патологию в строении верхней челюсти. Так из-за близкого лежания пазух носа к корням зуба часто протекают воспаления с зубной болью.

При такой патологии лечение направленно, прежде всего, на сохранение зуба и снятие воспаления, так как удаление может привести к образованию носоротового сообщения. Если не удается сохранить зуб или его корень, то прибегают к одному из способов ринопластики.

Не упускают врачи попытки устранить сквозной канал за счет искусственно созданной пробки. Обнаруженный свищ сразу после удаления требует создания кровяного сгустка в полости лунки.

Для этого на место удаленного зуба накладывают марлевый тампон на 10—15 минут, до образования сгустка крови.После тампон убирают, а сгусток оставляют на месте. Сгусток должен способствовать образованию новых тканей.

Перемещение слизисто-надкостничного лоскута со щеки

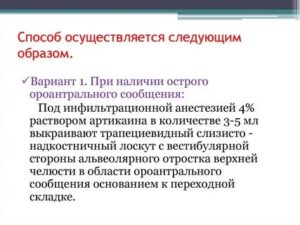

При остром образовании сквозного прохода пациенту проводят гайморотомию с пластикой сообщения под общим наркозом.

Во время проведения операционного вмешательства с внутренней стороны щеки, в районе сообщения, производят пару небольших надрезов, по форме напоминающих трапецию, и не превышающие размер удаленного зуба.

Нижнюю часть выкроенного лоскута, отворачивают и подводят под лункой удаленного зуба, в сторону неба. Края щечного лоскута фиксируют швами, следя за исключением смещения самого лоскута.

До момента приживления место лоскута достаточно уязвимое и легко может порваться при чихании, сморкании.

Использование мембран

При образовании свищевого прохода не всегда можно провести закрытие за счет перемещения части выкроенного лоскута со щеки. Более надежным способом обозначают выкраивание лоскута на тканях костной слизистой в области верхней челюсти.

Выбранный лоскут должен быть соответствующего размера лунки удаленного зуба. Выкроенный лоскут поворачивают вверх и пришивают к краям лунки.

Лунка предварительно должна быть обследована, очищена от скоплений и образований, а ее края необходимо оживить для лучшего приживления мембраны.

Место взятия лоскута перекрывается швом для исключения воспалительного и инфекционного развития болезни.

Пластика передней стенки лобного синуса

Существует также способ пластики передней стенки лобного синусита резекцией перегородки носа. Предварительно проводят тщательное обследование полости носа и сквозного прохода, удаляют образования и полипы.

Это возможно после того, как надрезают с внутренней части носового прохода мягкую ткань в направлении ото лба по краю носа.

После очищения и проведения профилактических мероприятий по обеззараживанию, разрез сшивают, а место образовавшегося дефекта перекрывают пластиной, придерживая ее некоторое время стерильным марлевым тампоном.

Сама пластина должна быть большего размера от устья дефекта. Фиксируют все наложением швов по краям лоскута и выполненных надрезов.

Пластика трапециевидным слизисто-надкостничным лоскутом

При остром сообщении пациенту делают анестезию. После начала ее действия приступают к выкраиванию лоскута на верхней челюсти со стороны альвеолярного отростка.

Выкроенный лоскут отгибают смещением вверх, а для лучшей подвижности немного надрезают область надкостницы. Сразу начинают проводить санацию полости лунки удаленного зуба, с небольшим рассечением десны со стороны неба.

На место дефектного прохода накладывают мембрану, заводя ее под десну. Размер мембраны должен быть немного больше устья, фиксируют его тампоном. После накладывают лоскут, выкроенный из слизистой, и фиксируют его швами. Место выкроенного лоскута также сшивают.

Хроническое воспаление имеет такое же начало выкраивания лоскута. В отличие от острого прохода, при хроническом воспалении, перекрывающий лоскут накладывается в обе стороны.

Но, вначале операбельному пациенту делают анестезию, а после приступают к выкраиванию лоскута на верхней челюсти со стороны альвеолярного отростка.Разрез выполняют в две стороны по переходной складке. Выкроенный лоскут отгибают смещением вверх, а для лучшей подвижности немного надрезают область надкостницы.

Сразу начинают проводить обработку полости лунки удаленного зуба, с небольшим рассечением десны со стороны неба. Больше внимания уделяется к прочищению синусовых пазух и их дезинфекции, которая требует дополнительной обработки тампоном, смоченным составом с йодом.

На место дефектного прохода накладывают мембрану, заводя ее под десну. Размер мембраны должен быть немного больше устья, фиксируют его тампоном.

После накладывают лоскут, выкроенный из слизистой, и фиксируют его швами. Место выкроенного лоскута также сшивают. Окончание наложения лоскута фиксируется швами по краю.

Основные отличия метода

Суть проведения хирургической процедуры одинакова, разница заключается лишь в обследовании синусовых полостей.

Сложности по удалению и очищению пазух свидетельствуют о степени протекания заболевания.

В видео представлен ход процедуры удаления зубов с ревизией дна гайморовой пазухи и пластикой альвеолярного отростка.

Ожидаемый результат

При правильном проведении устранения образовавшегося канала между полостью рта и пазухами носа, у пациента:

- снизятся воспалительные процессы в гайморовых пазухах;

- уйдут гнойные скопления, проявлявшиеся от попадания частей пищи и напитков из полости рта;

- появиться возможность свободно дышать.

Решение устранения неприятного запаха, также имеет место. Чувствительность вернется в область бывшего прохода и верхней губы.

Профилактика

Прежде всего, лучшей профилактикой считается соответствующий уход за полостью рта, но при некоторых патологиях в строении верхней части челюсти, придется предпринять некоторые меры для исключения развития осложнений.

При проведении восстановительной пластики, путем прикрытия лоскутком сквозного прохода, стоит исключить нагрузки потоком воздуха между полостью носа и ртом.

Соблюдение и проведение гигиенических процедур, в комплексе с назначениями врача исключат воспалительные процессы. Стоит уделить внимание синусовым пазухам, которые должны быть чистыми и невоспаленными.

Отзывы

своими впечатлениями и отзывами от проведенного устранения ороантрального сообщения может любой пациент, для этого необходимо заполнить соответствующее окно внизу статьи.

, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: http://zubovv.ru/hirurgiya/operatsii/oroantralnom-soobshhenii.html

Почему образуется ороантральное сообщение и способы его закрытия

844

В течение жизни человек часто сталкивается с различными патологическим процессами, периодически появляющимися в ротовой полости, стоматологическими диагнозами.

О традиционных заболеваниях мы достаточно хорошо осведомлены, большинству известна их симптоматика, методы профилактики и способы лечения.

Но есть и дефекты, очаг формирования которых скрыт от внешнего обозрения. При этом, негативные последствия от их появления довольно серьезны.

Об одном из таких проявления, атипично развивающегося внутреннего процесса, пойдет речь в данной статье.

Применение слизисто-надкостничного лоскута

Данная методика специально разработана для закрытия патологии ораонтрального сообщения пазух с полостью рта.

Проведение процедуры требует опыта специалиста, аккуратности и строго соблюдения медицинского протокола в процессе выполнения операции.

Устранение дефекта альвеолярного отростка верхней челюсти при перфорации верхнечелюстного синуса

Перфорация дна верхнечелюстной пазухи — одно из наиболее часто встречающихся в стоматологической практике осложнений, возникающих непосредственно в ходе операции удаления зубов верхней челюсти.

Возникшее сообщение полости рта с верхнечелюстным синусом требует от врача принятия срочных мер по закрытию дефекта, так как ороантральное соустье является в будущем воротами для проникновения одонтогенной инфекции из полости рта в полость синуса [2, 3].

Вопросам диагностики, профилактики и лечения перфораций верхнечелюстной пазухи посвящено значительное число работ [2, 5, 7].

При традиционных методах лечения дефект костной ткани не восстанавливается, ушивается только слизистая оболочка, что приводит к нарушению формы альвеолярного отростка, а в 9—30 % случаев — к расхождению краев раны и формированию стойких свищей [7].

Недостаточно полно освещены вопросы костной пластики ороантральных перфораций, направленных на возмещение потери костной ткани с целью дальнейшего рационального протезирования.

В последнее время широко используется направленная регенерация костных структур. В научной литературе освещается ряд клинических методов лечения данной категории больных с применением различных остеопластических материалов [1, 3, 4, 6]. К сожалению, многие из применяемых препаратов имеют отдельные недостатки, что диктует необходимость поиска новых, более совершенных материалов [1, 5, 6].

В настоящее время, учитывая большое число операций по закрытию ороантрального сообщения, актуальным также является поиск метода профилактики воспалительных осложнений. Имеются лишь единичные работы, посвященные изучению эффективности использования препаратов на полимерной основе при лечении больных с перфорациями дна верхнечелюстного синуса.

В литературе, где описывается большое количество методик пластического закрытия ороантральных перфораций, отсутствуют наиболее удобные и приемлемые способы операций с использованием остопластических средств, предназначенных как для врачей амбулаторного звена, так и стационара.

Цель исследования

Повышение эффективности лечения больных с перфорациями верхнечелюстного синуса за счет использования остеопластических материалов при устранении ороантрального сообщения.

Материал и методы

Всего под наблюдением находились 84 пациента обоего пола в возрасте от 19 до 65 лет с перфорацией дна верхнечелюстного синуса без ярко выраженных клинических и рентгенологических признаков синусита, находившихся на амбулаторном лечении в краевой стоматологической поликлинике г. Ставрополя и отделении челюстно-лицевой хирургии 4-й клинической больницы г. Ставрополя с 2008-го по 2012 г.

Чаще всего перфорация верхнечелюстного синуса встречались в возрастной группе от 19 до 40 лет (59,5 % случаев), то есть наиболее активной в социальном отношении, при этом наблюдалось преобладание лиц мужского пола.

У 13 % больных перфорация дна верхнечелюстного синуса сопровождалась проникновением инородного тела в синус (корень зуба или пломбировочный материал), у 87 % больных инородные тела в синусе отсутствовали.

Ороантральная перфорация возникала чаще при удалении первых моляров (69,1 %), реже — вторых моляров (16,6 %) (табл. № 1).Таблица № 1. Варианты локализации перфорации верхнечелюстного синуса (n = 84).

| 1-й премоляр | 4 | 4,8 |

| 2-й премоляр | 6 | 7,1 |

| 1-й моляр | 58 | 69,1 |

| 2-й моляр | 14 | 16,6 |

| 3-й моляр | 2 | 2,4 |

В зависимости от тактики оперативного лечения пациенты с перфорациями дна верхнечелюстной пазухи были разделены на 5 групп. Характеристика и численность исследуемых групп представлены в таблице № 2.

Таблица № 2. Распределение больных по методам лечения в зависимости от размера дефекта (n = 84).

| 1 | «Коллост» | 6 | 7 | 6 |

| 2 | «КоллапАн-М» | 5 | 6 | 6 |

| 3 | «Остеопласт» | 5 | 8 | 4 |

| 4 | «Коллост-гель» +«Остеопласт» | 4 | 7 | 5 |

| 5 | «Коллапан-гель» +«Остеопласт» | 3 | 8 | 4 |

Пациентам всех групп заполнение костного дефекта в зоне перфорации осуществляли с использованием остеопластических материалов отдельно или в сочетании.

Для клинического изучения был взят остеопластический биокомпозиционный материал отечественного производства «КоллапАн-М» (ООО «Интермедапатит»), представляющий собой комбинацию синтетического гидроксиапатита и коллагена.

Дополнительно использовались препараты «Коллост» в виде блоков и крошки, «Коллост-гель» на основе костного коллагена животного происхождения (ЗАО «Биофармхолдинг) и «Остеопласт» (ООО «Лико») на основе костного коллагена и сульфатированных гликозаминогликанов.

Проведенный анализ показал, что все выявленные ороантральные перфорации можно разделить на три группы в зависимости от размера дефекта:

- I группа — 23 пациента с размером дефекта до 5 мм;

- II группа — 36 пациентов с размером дефекта от 5 до 7 мм;

- III группа — 25 пациентов с размером дефекта более 7 мм.

Сроки поступления больных в клинику с момента возникновения ороантрального соустья были различными. Наибольшее количество больных — 41,6 % — поступило в первые сутки с момента удаления зуба. Согласно данным историй болезни пациентов, наиболее часто встречались левосторонние перфорации — 56 %, правосторонние были зарегистрированы у 44 % больных.

При обследовании больных учитывали клинико-анамнестические данные, включающие жалобы, давность образования ороантрального сообщения, его локализацию, размеры, а также результаты дополнительных методов исследования.

Рентгенологическое исследование, помимо стандартных методов, включало компьютерную томографию (КТ), по результатам которой оценивали состояние костной ткани оперированной области в сроки 3, 6, 12 месяцев.

Эндоскопический осмотр проводили с помощью жесткого эндоскопа фирмы Rami (Италия) с углами обзора 0, 30, 70° и диаметром рабочей трубки 4 мм.

Указанные характеристики прибора позволили не только ввести рабочую часть трубки через ороантральное сообщение (при размере более 5 мм) в пазуху, но и осмотреть ее стенки. Эндоскопическая картина фиксировалась на видео.

Выбор метода пластического закрытия ороантрального дефекта зависел от его размеров (табл. № 4).

Таблица № 4. Методы пластического закрытия ороантральных перфораций в зависимости от их размеров (n = 84).

| Ушивание мягких тканей под перфорацией | 23 | 31 | 0 |

| Трапециевидный лоскут с преддверия полости рта | 0 | 5 | 25 |

Величина костного дефекта, его локализация и форма определялись по данным компьютерной томографии в различных режимах (рис. 1 а, б).

Рис. 1а. Компьютерная томография в 3D-режиме, перфорация верхнечелюстного синуса, ороантральное соустье.Рис. 1б. Компьютерная томография в 3D-режиме, перфорация верхнечелюстного синуса, ороантральное соустье.

У 64,3 % больных с небольшими и средними размерами перфораций до 7 мм проводили ушивание слизистой оболочки под зоной перфорации.

Для этого освежали края раны вокруг ороантрального дефекта со стороны полости рта, поднадкостнично отсепаровывали слизистую оболочку вокруг, делали два послабляющих параллельных разреза, идущих со стороны преддверия рта на небо.

При необходимости проводили дополнительный надрез по небной стороне на расстоянии 5 мм кнутри от ороантрального дефекта.Пластическое закрытие у больных с размером дефекта более 7 мм в 35,7 % случаев выполнено по методу А. Г. Мамонова, Б. В.

Кононова (1973) слизисто-надкостничным лоскутом трапециевидной формы, выкроенным с преддверия полости рта.

После деэпителизации трапециевидного лоскута отслаивали слизисто-надкостничный лоскут по краю лунки с небной стороны и в образовавшийся карман вводили край трапециевидного лоскута (рис. 2 а, б).

Рис. 2а. Заполнение полости остеопластическим материалом.Рис. 2б. Мобилизация и ушивание слизисто-надкостничного лоскута.

Исследование мукоцилиарного транспорта слизистой оболочки полости носа выполняли на 3, 7, 14-й дни после операции при помощи сахаринового теста. С этой целью использовали крупинки пищевого сахарина фирмы Hergestellt (GMBH, Германия).

Одну крупинку сахарина весом 0,3 г помещали на поверхность нижней носовой раковины, отступая 1 см от ее переднего конца. Пациенту предлагали выполнять одно глотательное движение в минуту и замеряли время.

При появлении вкусового ощущения сладкого в полости рта отмечали время мукоцилиарного транспорта.

При статистической обработке результатов исследования использовали непараметрические методы: Манна и Уитни, Крускала — Уоллиса и критерий Х² (Гублер Е. Г., Генкин А. Р., 1973). Статистически значимыми считали различия с p

Источник: https://dentalmagazine.ru/posts/ustranenie-defekta-alveolyarnogo-otrostka-verxnej-chelyusti-pri-perforacii-verxnechelyustnogo-sinusa.html

Причины образования ороантрального сообщения, диагностика

На всём протяжении человеческой жизни зачастую мы сталкиваемся с разными патологиями, которые время от времени появляются во рту. Стандартные болезни мы знаем, многие осведомлены о симптомах, методологиях, профилактических мерах и терапевтических мероприятиях.

Существуют патологии, очаг образования которых не заметен визуально. Плохие последствия от их присутствия представляют проблему. Например, атипично развивающийся внутри процесс.

Ороантральное сообщение — это взаимосвязь промеж гайморовыми пазухами носоглотки и ртом. После зубной ампутации, в лунке образуется пенистая жидкость с примесями крови. Присутствует выраженное кровотечение разной степени тяжести из соответствующего местоположения удалённого зуба, носового хода. Жалобы больного сводятся к тому, что он не может свистеть и раздувать щёки.

Диагностирование

— носоротовая проба – самый простой путь к выявлению отклонений. Проводится так — клиенту хорошо зажимается нос, и он пытается через него осуществить глубокий выдох, из лунки выделится кровь с пеной;

— рентген – транслирование скрытой патологии. Доктору проще определить размер и место сосредоточения прободения, чужеродные элементы на снимке — затемнённые.

Алгоритм лечения

Предполагает несколько вариаций.

— Перемещение слизисто-надкостничного лоскута со щеки – цель – шанс для максимального упрощения процедуры ликвидации сообщения и понизить степень травмирования в ходе операции, с гарантией высоченного показателя результативности от осуществления деяний.

Минус методологии — необходимость забора материала трансплантата с его креплением швами в области сообщения, что расценивается как дополнительное травмирование.

— Применение мембран – местный наркоз обеспечит безболезненное выкраивание надкостничного лоскута, который чуть сместится кверху. Откроется фронтальная стенка пазухи, её трепанируют. Потом потребуется лёгкая гайморотомия и ампутация инородных элементов.

Поверхность прекрасно тампонируют, устанавливают турунду так, чтобы её конец был снаружи относительно носового хода. Для подвижности лоскута, поверхность чуть разрезается у основания, потом ранка обрабатывается антисептиками, и устье лунки закрывают специализированной мембраной.

Девайс аккуратным движением вводят под десну в область поражения со стороны нёба таким образом, чтобы она перекрыла собой изъян не менее, чем на три миллим

Методология демонстрирует шикарные результаты, даёт прекрасный положительный эффект. Плюс в том, что мембрана может саморассасываться.— Пластика передней стенки лобного синуса — подслизистая резекция носовых перегородок.

Патологическая слизистая извлекается, но необходимо не травмировать здоровые соседние ткани.

Важно проверить проходимость носового канала в устье с помощью специализированного катетера, который фиксируется в пазухе. Всё контролирует эндоскоп.

При грамотном выполнении и отсутствии осложнений, ткани надкостницы и слизистой зашивают, снаружи накладывают косметический шов для сохранности внешней красоты.

Использование слизисто-надкостничного лоскута – доктор должен иметь большой опыт, быть аккуратным и строго соблюдать медицинский протокол в ходе выполнения оперативного вмешательства.

Главные отличительные особенности методологии — принцип проведения, когда врач выкраивает надкостничный фрагмент лоскута из слизистых тканей трапециевидной конфигурации. При имеющихся показаниях делают гайморотомию. Из пазух вычленяют ткани, которые деформировались и чужеродные фрагменты.

Ожидаемый результат:

— формируется качественность слоёв;

— многократное уменьшение шансов на рецидив;

— сто процентное исключение в необходимости повторного проведения аналогичных оперативных вмешательств.

Методология показана при лечении сообщений на фоне перфоративных синуситов верхней челюсти, так как обладает высоким результатом по сравнению с практикуемыми российскими стоматологическими клиниками, аналогичными терапевтическими мероприятиями.

Профилактические мероприятия

Как предотвратить такие трансформации? Ответ один – регулярно посещать дантиста. Данная рекомендация и её выполнение будет профилактикой развития периодонтита, обезопасит структуру и цельность перегородки кости.

Серьёзное отношение к своему здоровью и доверие профессиональным специалистам.

Не надо сильно углубляться в то, что стало причиной данной патологии, самое основное – обратиться за помощью к специалистам. Ультрасовременная медицина будет способствовать решению проблемы с минимальным травматизмом и исключению рисков последующих рецидивов.

Источник: https://stomaonline.ru/hirurgiya/profilakticheskie-meropriyatiya-oroantralnogo-soobshheniya.html