Методы определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам

Анализ на чувствительность к антибиотикам: суть, как сдавать, расшифровка

Анализ на чувствительность к антибиотикам является обязательным при возникновении у врача подозрений, что заболевание пациента имеет бактериальную природу. Это связано с тем, что медики пытаются контролировать назначение данных препаратов, чтобы не стимулировать мутации и не вызывать резистентность у микроорганизмов.

Определение

Анализ на чувствительность к антибиотикам – это лабораторный способ выявления препарата, который будет оказывать наибольшее действие на патогенную флору в данном конкретном случае болезни.

На данный момент антибактериальная терапия применяется достаточно широко там, где она нужна, а также в тех случаях, когда это совсем не обязательно, для перестраховки от возможных осложнений. Например, после кесарева сечения, лапароскопических операций, удаления конкрементов из почек или мочеточников и т. д.

Фармацевтическая промышленность может предложить широкий выбор препаратов как в плане цены, так и в плане действенности. Для того чтобы не «тыкать пальцем в небо» и назначить эффективный антибиотик, нужно провести посевы на чувствительность.

Показания

Перед тем как врач подберет терапию, пациенту необходимо сдать некоторые анализы.

Посев на чувствительность к антибиотикам назначается, если необходимо определить лекарство, которое в данном случае будет наиболее уместно.

Чаще всего это исследование назначается для лечения заболеваний, передающихся половым путем, или ЗППП. Для детей же необходимость в определении антибиотика – это обязательное условие.

Кроме того, определение чувствительности нужно, чтобы избежать устойчивости бактерий к лечению. Если пациента недавно лечили антибиотиками, и теперь вновь необходим повторный курс, то требуется замена препарата. Это позволит использовать меньшие дозы лекарства и не вызывать мутации у возбудителя. В гнойных хирургических отделениях антибиотики меняют каждые два-три месяца.Данный анализ необходим еще в том случае, если на основную группу антибиотиков у больного возникает аллергическая реакция.

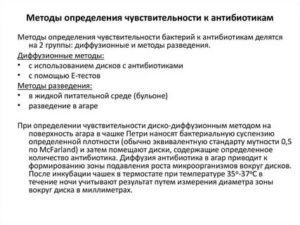

Диффузионные методы

Анализ мочи на чувствительность к антибиотикам, и не только ее, можно провести несколькими способами. Первый из них – это метод дисков. Проводят его следующим образом. В чашку Петри заливают агар, а когда он застынет, специальным инструментом наносят исследуемый материал.

Затем по поверхности агара раскладывают бумажные диски, пропитанные антибиотиками. После чашку закрывают и ставят в термостат. Постепенно диск погружается в желатин, а антибиотик диффундирует в окружающее пространство. Вокруг бумаги образуется зона «подавления роста».

Чашки проводят в термостате двенадцать часов, затем их вынимают и измеряют диаметр вышеуказанной зоны.

Второй способ – это метод Е-теста. Он похож на предыдущий, но вместо бумажных дисков используют полоску, которая на своем протяжении в разной степени пропитана антибиотиком.

После двенадцати часов экспозиции в термостате чашку Петри достают и смотрят, в каком месте зона подавления роста соприкасается с полоской бумаги.

Это будет наименьшая концентрация препарата, которая необходима для лечения заболевания.

Достоинством этих тестов является быстрота и простота их проведения.

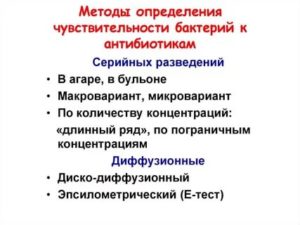

Методы разведения

Анализ на флору и чувствительность к антибиотикам можно провести и другим способом. Этот метод основан на последовательном уменьшении концентрации антибиотика (от максимальной до минимальной) с целью определить, в какой из пробирок прекратится сдерживание роста бактерий.

Сначала подготавливают растворы препарата. Затем их вносят в жидкую среду с бактериями (бульон или агар). Все пробирки на ночь (то есть 12 часов) помещаются в термостат при температуре 37 градусов, а утром проводят анализ получившихся результатов.

Если содержимое пробирки или чашки Петри мутное, это свидетельствует о росте бактерий и, следовательно, неэффективности антибиотика в данной концентрации.Первая пробирка, в которой визуально не будет определяться рост колоний микроорганизмов, будет считаться достаточной концентрацией для лечения.

Это разведение препарата принято называть минимальной подавляющей концентрацией (МПК). Она измеряется в миллиграммах на литр или микрограммах на миллилитр.

Интерпретация результатов

Анализ на чувствительность к антибиотикам нужно уметь не только правильно сделать, но и грамотно расшифровать. Основываясь на получаемых результатах, все микроорганизмы делят на чувствительные, умеренно резистентные и резистентные. Для того чтобы различать их между собой, используются условные пограничные концентрации препаратов.

Эти значения не являются постоянными и могут изменяться в зависимости от приспосабливаемости микроорганизмов. Разработкой и пересмотром этих критериев поручено заниматься химиотерапевтам и микробиологам.

Одной из официальных структур такого рода является Национальный комитет по клиническим лабораторным стандартам США.

Разработанные ими стандарты признаны во всем мире для использования в оценке активности антибиотиков, в том числе для рандоминизированных многоцентровых исследований.

Различают два подхода к оценке результатов анализа на чувствительность к антибиотикам: клинический и микробиологический. Микробиологическая оценка ориентируется на распределение эффективных концентраций антибиотика, а клиническая — на качество антибактериальной терапии.

Резистентные и чувствительные микроорганизмы

Анализ — определение чувствительности антибиотикам — назначается с целью выявить чувствительные и устойчивые микроорганизмы.

Чувствительными называются возбудители, которые поддаются лечению антибиотиками в средней терапевтической концентрации.

Если достоверная информация о категории чувствительности микроорганизма отсутствует, то учитываются данные, полученные в условиях лаборатории.

Они совмещаются со знаниями о фармакокинетике используемого препарата, и после синтеза данной информации делается вывод о восприимчивости бактерий к лекарству.К резистентным, то есть устойчивым, микроорганизмам относятся те бактерии, которые продолжают вызывать заболевания даже при использовании максимальных концентраций лекарственных веществ.

Промежуточную резистентность устанавливают в том случае, если заболевание в процессе лечения может иметь несколько исходов. Выздоровление пациента возможно в случае использования высоких доз антибиотиков либо в случае прицельного накапливания лекарства в месте инфекции.

Минимальная бактерицидная концентрация

Анализ на микрофлору и чувствительность к антибиотикам определяет такой показатель, как минимальная бактерицидная концентрация, или МБК. Это самая низкая концентрация препарата, которая в лабораторных условиях вызывает элиминацию практически всех микроорганизмов в течение двенадцати часов.

Знание этого показателя врачи используют, когда назначают терапию не бактерицидными, а бактериостатическими лекарственными средствами. Или в случаях, когда стандартная антибактериальная терапия оказывается неэффективной. Чаще всего этот анализ заказывают для больных с бактериальным эндокардитом, остеомиелитом, а также при оппортунистических инфекциях.

Что может быть образцом?

Анализ на чувствительность к антибиотикам может проводиться с использованием биологических жидкостей:

— слюна;

— кровь;

— моча;

— сперма;

— грудное молоко.

Кроме того, для определения местной чувствительности производят забор мазков из уретры, цервикального канала и верхних дыхательных путей.

Подготовка к анализам

Бак. анализ на чувствительность к антибиотикам не требует от пациентов существенной подготовки, но некоторые ограничения все-таки есть.

- Для исследования используется средняя порция утренней мочи, которая собирается в стерильную посуду. Перед этим пациент обязательно должен осуществить туалет наружных половых органов и рук.

- Грудное молоко собирается перед кормлением ребенка. Первая порция сливается, а затем в стерильный контейнер сцеживается несколько миллилитров с каждой груди.

- Перед сдачей мазка из носоглотки стоит воздержаться от приема пищи в течение пяти-шести часов.

- В случае взятия мазка из половых путей, рекомендуют воздерживаться от половых контактов в течение пары дней.

На сегодняшний день не существует клинических или лабораторных методов, которые бы со стопроцентной вероятностью могли предсказать эффект от антибактериальной терапии. Но в то же время определение чувствительности бактерий к лекарственным веществам может быть ориентиром для врачей в вопросах выбора и коррекции лечения.

Источник: https://FB.ru/article/278441/analiz-na-chuvstvitelnost-k-antibiotikam-sut-kak-sdavat-rasshifrovka

Методы определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам | Травматолог РО

До последнего времени пользовались критериями чувствительности бактерий к антибиотикам по Kirby (1957), которые проводятся в большинстве руководств по антибиотикотерапии.

Схема Кирби является ориентировочной, потому что критерии чувствительности часто могут зависеть от многих причин: вида возбудителя, локализации инфекционного процесса, способа введения препарата и возможной его концентрации в очаге поражения.

Существуют различные методы определения чувствительности микробов к антибиотикам, которые до последнего времени не были унифицированы. Однако в 1975 г.

вышел приказ Министерства здравоохранения СССР № 250 об унификации методов определения чувствительности микроорганизмов к химиотерапевтическим препаратам, которым обязаны все пользоваться.

В этом приказе также дано подробное описание методов определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам, сульфаниламидам и нитрофурановым препаратам.

Чувствительность микробов чаще всего определяют методом бумажных индикаторных дисков или путем серийных разведений антибиотиков на жидких или плотных питательных средах, а также различными ускоренными способами, которыми мы пользовались.

Диффузия в агар

Метод индикаторных бумажных дисков —- общепринятый метод определения чувствительности для практических целей, но дающий лишь ориентировочные (качественные) данные. Этот метод основан на способности антибиотика диффундировать в плотную питательную среду.

Комитет по стандартизации ВОЗ в Стокгольме 11— 17/XI 1968 г. принял рекомендации по международной стандартизации дисков с антибиотиками (Г. Ф. Гаузе, 1968, 1969).

На основании измерения диаметров зон задержки роста бактерий вокруг дисков с определенной концентрацией антибиотиков можно рассчитать МПК- Концентрация каждого препарата в диске подобрана с таким расчетом, чтобы вызвать диффузию антибиотика в окружающую среду — она примерно такая, какую можно создать при стандартных дозах антибиотика в крови. В настоящее время в Советском Союзе выпущены диски с определенной концентрацией антибиотика.

Результаты оценивают после 16—18 ч инкубации чашек в термостате по диаметру зон задержки роста микроорганизмов вокруг диска, включая и диаметр самого диска.

Отсутствие зон задержки роста вокруг диска указывает на то, что исследуемая культура нечувствительна к данной концентрации антибиотиков. Зоны диаметром до 10 мм свидетельствуют о малой чувствительности, более 10 мм — о чувствительности.

Чем больше зона задержки роста исследуемой культуры, тем выше ее чувствительность к данному антибиотику. На диффузии антибиотиков в питательную среду основан также метод «лунок», канавки, цилиндриков, пластинок, таблеток.

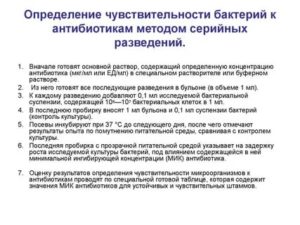

Разведение в жидких и плотных питательных средах

Для более точного (количественного) определения чувствительности бактерий, с учетом минимальной подавляющей концентрации антибиотика, применяется метод серийных последовательных разведений на жидких и плотных питательных средах.Готовят взвесь суточной агаровой культуры исследуемого микроба и в каждую пробирку добавляют по 0,1 мл приготовленной взвеси из расчета 105 микробных тел на 1 мл среды. Одна пробирка является контрольной (без антибиотика). Пробирки удерживают в течение 18 ч в термостате при температуре 37 С.

Результаты учитывают по отсутствию или наличию роста микробов в среде с различной концентрацией антибиотика. Последняя пробирка с задержкой роста (прозрачный бульон) содержит минимальную подавляющую рост испытуемого штамма концентрацию антибиотика (МПК).

Установленная МПК является бактериостатической.

Для определения бактерицидной концентрации из пробирок с отсутствием видимого роста производят посев на агар, после

24_ 48 ч инкубации в термостате отмечают наименьшую концентрацию антибиотика в пробирке, посев из которой не дал роста на чашке с агаром.

Для определения чувствительности методом серийных разведении на плотных питательных средах таким же образом готовят серию разведений антибиотиков в агаре, равномерно смешивая раствор антибиотика с питательной средой, которую затем разливают _ (по 20 мл) по чашкам Петри. Чашку делят на секторы, на каждый из которых засевают исследуемый штамм. Результаты учитывают после 18—24 ч инкубации в термостате при температуре 3/ U оа МПК для данного штамма принимают концентрацию, при которой рост на агаре отсутствует.

Метод разведения в агаре на чашках Петри не следует применять при оценке чувствительности протея, дающего ползучий рост, а также ассоциаций микробов, в состав которых входит протей.

Определение чувствительности описанными методами требует не менее 24 ч с момента выделения культуры, на которое в свою очередь уходит 24 ч, поэтому на анализ нужно не менее 48 ч.

Ускоренные методы

При необходимости более быстро получить сведения о чувствительности возбудителя применяют ускоренные методы: некоторые из них позволяют выдать в клинику результаты исследований через 5—6 ч. Большинство этих методов основано на способности микробов изменять окислительно-восстановительный потенциал среды (И. В. Власова, 1961).Однако при раневой инфекции, когда возбудитель часто не известен и из раны высевается ассоциация микробов, эти методы неприемлемы.

Для быстрого ориентировочного определения чувствительности раневой микрофлоры к антибиотикам ис

пользуется другой экспресс-метод (сообщение Комитета экспертов по антибиотикам, ВОЗ, 1961 г., по стандартизации методов определения чувствительности микробов). Делают посев содержимого раны сразу же с тампона на 1 мл мясопептонного бульона, выливают на чашку Петри с питательным агаром и накладывают индикаторные диски.

Можно пользоваться методом непосредственного посева раневого отделяемого на среды с антибиотиками (Г. М.

Беленькая, 1957), что дает возможность определить частоту возникновения устойчивых к данному антибиотику форм бактерий (путем подсчета микроколоний) и составить представление о чувствительности всей микробной ассоциации, высеваемой из раны.

Контролем служат среды без антибиотиков, на которые засеян тот же материал. При использовании этих методов клиницисты получают ориентировочный ответ о чувствительности микробов к антибиотикам через 16—18 ч после взятия материала.

Определение чувствительности

микробных ассоциаций

Относительно определения чувствительности микробных ассоциаций к антибиотикам мнения исследователей расходятся.

В случае раневой инфекции, при которой чаще встречается не один, а несколько возбудителей и сопутствующая им микрофлора, целесообразно определять чувствительность всей микробной ассоциации и только при необходимости выделять из нее отдельные культуры для определения чувствительности каждой из них.

Степень чувствительности возбудителей раневой инфекции к антибиотикам определяется чувствительностью не только самого возбудителя в ране, но и сопутствующей ему микрофлоры, если в инфекционном очаге находится ассоциация микробов. Устойчивость чувствительного возбудителя к антибиотикам может повышаться под влиянием высокоустойчивых видов микробов, а слабочувствительного при росте с высокочувствительными микроорганизмами не только не повышается, а даже несколько снижается (В. М. Световидова, I960). Это явление может быть объяснено феноменом трансформации ДНК-резистентного штамма.

Поэтому при лабораторном исследовании раневого содержимого важно учитывать чувствительность всей микробной ассоциации, так как влияние антибиотиков на ассоциации микробов заметно отличается от действия их на отдельные виды бактерий (Л. А.

Сысоева, 1964, и др.).

Метод «зеркальных» отпечатков

Для выяснения действия антибиотиков на микробы, располагающиеся внутриклеточно, применяется метод «зеркальных» отпечатков, предложенный В. М. Берманом и Е. М. Славской (1958), который основан на положении И. И- Мечникова о фазах фагоцитарной реакции.

В качестве материала, содержащего лейкоциты, используют содержимое ран, пунктатов или кровь больного, которые смешивают в равных объемах со взвесью суточной агаровой культуры микробов с мутностью в 1 млрд, микробных тел, выделенных из раны этого же больного.

Полученную смесь инкубируют 30 мин в термостате при температуре 37 °С, центрифугируют и взвесь, состоящую из исследуемых лейкоцитов и микробов, наносят в виде тонкого мазка на чашки Петри с агаром, содержащим различные концентрации испытуемого антибиотика.

Чашки Петри с нанесенной на поверхность агара леикоцитарно- микробной взвесью помещают в термостат на 3 ч. Контролем служит та же лейкоцитарно-микробная взвесь на чашках с агаром, не содержащим антибиотика. После инкубации в термостате с поверхности агара предметным стеклом делают отпечаток, который подсушивают на воздухе, фиксируют смесью Никифорова и окрашивают по способу Романовского.

Известно, что палочковидные формы микробов в конце лаг-фазы способны достигать максимальных размеров (феномен «юного гигантизма»), что можно было наблюдать при использовании данного метода.

Методы определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам

Рис. 8- 9. Незавершенный фагоцитоз.

Методы определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам

Рис. 10. Завершенный фагоцитоз.

Каждый препарат-отпечаток, полученный с чашек Петри, содержавших различные концентрации антибиотиков, изучают в сравнении с контрольными отпечатками из чашек без антибиотиков.

В контрольных препаратах после 3 ч инкубации чашек в термостате в мазках-отпечатках обнаруживаются свободно лежащие вне лейкоцитов бактерии, которые размножаются и приобретают гигантские размеры (рис.

8); внутри лейкоцитов микробы или беспрепятственно размножаются и морфологически бывают сходны с микробами вне лейкоцитов (незавершенный фагоцитоз; рис. 9), или же не размножаются и сохраняют свою исходную величину (завершенный фагоцитоз; рис. 10).

На препаратах-отпечатках со сред, содержавших антибиотики, можно наблюдать различные картины.1. Вне лейкоцитов: а) устойчивые к антибиотикам бактерии размножаются и морфологически сходны с микробами на контрольных препаратах (см. рис.

8); б) размножение чувствительных к антибиотикам бактерий тормозится и микробные клетки сохраняют свою исходную величину (рис.

11); в) под влиянием антибиотиков бактерии приобретают вид длинных нитей с пустотами и перетяжками в середине — дезинтеграция микробной клетки (рис. 12).

2. Внутри лейкоцитов выявляется картина завершенного (см. рис. 10) или незавершенного (см. рис. 9) фагоцитоза, которая меняется под действием антибиотиков.

Методы определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам

Рис. 11. Бактерии, чувствительные к антибиотикам.

По морфологии микробов в контрольных И ОПЫТНЫХ препаратах можно судить о задерживающем рост или повреждающем действии антибиотика на бактерии, расположенные не только вне-, но и внутриклеточно, чего нельзя учесть при определении чувствительности другими методами.

Нарушение переваривающей способности лейкоцитов под действием антибиотиков объясняет одну из причин наблюдающегося иногда расхождения между лабораторными данными о чувствительности микрофлоры к антибиотикам и клиническим эффектом последних.

Если при чувствительной к антибиотикам микрофлоре и правильно выбранных показаниях получить клинический эффект не удается, следует обычные способы определения чувствительности микрофлоры к антибиотикам дополнить методом «зеркальных» отпечатков.

На практике иногда наблюдается некоторое несоответствие результатов лабораторного определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам с клиническим течением заболевания, хотя расхождения эти невелики.Методы определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам

Рис. 12, Дезинтеграция микробных клеток под влиянием антибиотиков.

Из разных лабораторий можно получить разноречивые сведения о чувствительности или устойчивости одного и того же штамма микроба.

Расхождение результатов исследований может зависеть от особенностей методов определения чувствительности, различных питательных сред с разными pH, посевной дозы микробов и времени преддиффузии.

В связи с этим некоторые клиницисты берут под сомнение результаты лабораторных исследований чувствительности и основывают лечение только на клинических данных.

В. МС.30.03.2016

Опт. МС.30.03.2016

Источник: http://travma-ro.ru/informatsiya/biblioteka/himioterapiya-ranevoy-infektsii-v-travmatologii-i-ortopedii-v-m-melnikova-moskva-meditsina-1975/1000-2/

Чувствительность к антибиотикам

Анализ на чувствительность к антибиотикам – это лабораторный способ выявления препарата, который будет оказывать наибольшее действие на патогенную флору в данном конкретном случае болезни.

На данный момент антибактериальная терапия применяется достаточно широко там, где она нужна, а также в тех случаях, когда это совсем не обязательно, для перестраховки от возможных осложнений. Например, после кесарева сечения, лапароскопических операций, удаления конкрементов из почек или мочеточников и т. д.

Фармацевтическая промышленность может предложить широкий выбор препаратов как в плане цены, так и в плане действенности. Для того чтобы не «тыкать пальцем в небо» и назначить эффективный антибиотик, нужно провести посевы на чувствительность.

Что представляет собой анализ, его расшифровка?

Чувствительность к антибиотикам – что это? Сейчас существует три способа определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам:

- диффузный;

- бактериологический анализатор;

- серийного разведения.

Первый заключается в том, что испытуемый препарат распыляется в среду, созданную благодаря бумажным дискам.

Второй метод главным образом состоит в том, что на основе произведённого бактериологического анализа выявляется чувствительность микроорганизмов к антибиотику, результат регистрируется в специальной таблице, и происходит его расшифровка. Чувствительность к антибиотикам становится ясна для специалиста.

Третий метод признан наиболее точным. При его использовании бактерии подлежат серийному разведению в бульоне из антибиотика.

В целом, вне зависимости от избранного метода, суть анализа сводится к тому, что выделяется возбудитель болезни в чистом виде и проводится его реакция на тот или иной антибиотик, выясняется чувствительность микрофлоры к антибиотикам. Расшифровка этого анализа в данных аспектах чрезвычайно важна.

На чем он основан?

Крайне важно делать анализ на основе стерильных жидкостей органов или тканей, из которых берётся возбудитель. К ним относят:

- кровь;

- жидкость спинного мозга;

- мочу;

- микрофлору влагалища;

- микрофлору уретры.

Результат проведённого анализа – перечень антибиотиков, к которым была или не была проявлена чувствительность у исследуемого микроорганизма. Этот результат предоставляется в форме списка, называемого антибиотикограммой. В качестве используемой измерительной единицы используется то минимальное количество лекарства, которое необходимо для уничтожения микроорганизма, вызывающего заболевание.

Предлагаем ознакомиться Что такое радиесс в косметологии

Виды исследуемых микроорганизмов

Условно все микроорганизмы можно разделить на три группы. Деление основывается на устойчивости к антибиотику.

Можно выделить:

- чувствительные возбудители;

- умеренно устойчивые возбудители;

- устойчивые возбудители.

Для того чтобы вызвать гибель чувствительных микроорганизмов, хватит обычной дозы лекарства. Для умеренно устойчивого микроорганизма понадобится максимальная доза антибиотика. И для борьбы с устойчивыми микроорганизмами не поможет и максимально возможная доза антибиотика.

На основе результата анализа, когда проведена его расшифровка, чувствительность к антибиотикам выявлена, врач понимает, какую дозу лекарства необходимо назначить пациенту. Кроме этого, он приходит к выводу о наиболее эффективном препарате и о продолжительности курса лечения.

Однако необходимо учесть, что чувствительность возбудителя из пробирки и чувствительность возбудителя в организме могут отличаться. Это отличие заключается в количестве микроорганизмов в организме в целом.

К сожалению, не существует способа, с помощью которого можно было бы провести анализ прямо из органа.

Поэтому, несмотря на довольно высокую точность анализа, необходимо помнить о том, что выявленная чувствительность к препарату не всегда совпадает с действительной чувствительностью организма пациента. Исходя из этого, врач должен контролировать применение лекарства, чтобы лечение не проходило впустую.

Предлагаем ознакомиться Массаж гуаша — описание, что лечит, польза и вред

Анализ – определение чувствительности антибиотикам – назначается с целью выявить чувствительные и устойчивые микроорганизмы.

Чувствительными называются возбудители, которые поддаются лечению антибиотиками в средней терапевтической концентрации.

Если достоверная информация о категории чувствительности микроорганизма отсутствует, то учитываются данные, полученные в условиях лаборатории.

Они совмещаются со знаниями о фармакокинетике используемого препарата, и после синтеза данной информации делается вывод о восприимчивости бактерий к лекарству.К резистентным, то есть устойчивым, микроорганизмам относятся те бактерии, которые продолжают вызывать заболевания даже при использовании максимальных концентраций лекарственных веществ.

Промежуточную резистентность устанавливают в том случае, если заболевание в процессе лечения может иметь несколько исходов. Выздоровление пациента возможно в случае использования высоких доз антибиотиков либо в случае прицельного накапливания лекарства в месте инфекции.

Анализ на основе крови

Как уже было сказано ранее, анализ должен проводиться на основе стерильных выделений организмов. К ним в первую очередь относится моча.

Анализы на основе мочи показаны пациентам с заболеваниями в мочевыделительной системе.

К симптомам таких заболеваний относятся:

- боли при мочеиспускании;

- боли в поясничном отделе;

- нарушения в процессе мочеиспускания;

- изменения в результатах проведённых анализов мочи;

- реакция на применение антибиотиков в органах, отвечающих за мочевыделение.

Для того чтобы провести такой анализ, понадобится утренняя порция мочи. Её нужно собрать в специальную стерильную ёмкость. Эту ёмкость можно как купить, так и использовать любую подходящую домашнюю ёмкость, например, простую небольшую баночку. Однако перед использованием её нужно простерилизовать.

При сборе не нужно использовать первые капли мочи и последние. Именно так на анализ попадёт наиболее концентрированная микроорганизмами, если они есть, моча.

Следует предупредить врача, если за несколько дней до сдачи образца принимали антибиотики. Они могут вызвать ложный результат.

Анализ займёт до десяти дней. Продолжительность исследования зависит от микроорганизмов. За эти десять дней моча будет подвергнута ряду анализов, в результате которых врач получит представление о возбудителе заболевания, его чувствительности и об антибиотике, с помощью которого будет проведено наиболее эффективное лечение.

Как и анализ на основе мочи, анализ на чувствительность к антибиотикам, расшифровка его на основе крови помогает понять, есть ли у пациента возбудители той или иной болезни.

Кровь также относится к стерильным выделениям организма, она довольно часто используется в анализах.

Брать её следует до того, как пациент начал приём антибиотиков. Если сбор был осуществлён после, то результаты могут быть ложными.

Сбор производится из вены. Количество колеблется от пяти до десяти миллилитров.

После того как кровь была взята, она помещается в специальную бутыль, в которой подготовлена питательная для бактерий среда. Производится посев на чувствительность к антибиотикам. Расшифровка анализа выполняется по результатам после завершения процесса.

Итоги анализа выясняются через шестнадцать или восемнадцать часов. Время меняется в зависимости от вида возбудителя. В конечном итоге оно определяется моментом, когда его рост становится очевидным.Так определяется тип возбудителя, после чего начинается проверка на устойчивость.

Результаты исследования крови могут быть следующими:

- в крови нет возбудителей;

- найден один вид возбудителя;

- несколько видов возбудителей.

Анализ и его расшифровка, чувствительность к антибиотикам в котором указана, передаются врачу, и тот на их основании определяет тип лечения, препарат, его дозировку.

– слюна;

– кровь;

– моча;

– сперма;

– грудное молоко.

Кроме того, для определения местной чувствительности производят забор мазков из уретры, цервикального канала и верхних дыхательных путей.

Все о резистентности и методах определения чувствительности бактерий к антибиотикам

Резистентность к антибиотикам – это способность патогенных бактерий проявлять устойчивость к воздействию терапевтических концентраций антибактериальных препаратов. Устойчивость к антибиотикам разделяют на врожденную и приобретенную.

Под врожденной резистентностью подразумевают отсутствие у бактерии мишени, на которую может действовать применяемый антибиотик, слишком низкую проницаемость бактериальной мембраны для препарата, способность инактивировать лекарство при помощи ферментов либо активно выводить его из бактериальной клетки.

Приобретенная устойчивость возникает как следствие мутации возбудителя, благодаря которой он может свободно переносить концентрации антибиотика, достаточные для инактивации других бактерий данного вида.

Резистентность к антибиотикам

Стремительный рост устойчивости бактерий к антибиотикам представляет серьезную угрозу для здоровья и жизни людей. По статистике ВОЗ, вероятность смертельного исхода заболевания у пациента, инфицированного метициллино-резистентными штаммами стафилококка (MRSA ), на 70% выше, чем у больного, инфицированного обычными, чувствительными к антибиотикам штаммами.

Во многих странах наблюдается тенденция к росту резистентности E. Coli (основного возбудителя инфекций мочевыводящих путей) к фторхинолонам и цефалоспоринам.

Все чаще регистрируются случаи устойчивости бактерий к препаратам резерва для данной инфекции (карбапенемы для Klebsiella pneumonia, 3-е поколение цефалоспоринов для гонореи) и т.д.

То есть, те заболевания, которые на протяжении многих лет эффективно лечились антибактериальными препаратами сегодня, снова представляют опасность для населения.

В некоторых случаях, тест на чувствительность к антибиотикам показывает частичную или полную устойчивость к большинству «классических» для данной инфекции антибиотиков.

Такая неутешительная картина связана с частым нерациональным и необоснованным применением противомикробных средств.

Многие пациенты покупают лекарства не по назначению врача, а по рекомендации друзей, фармацевтов в аптеке, после просмотра рекламы или просто вспомнив, что когда-то этот препарат уже помогал.

Также, у многих существуют «любимые» лекарства, которые принимаются по несколько дней при первых признаках заболевания.

Важно понимать, что самоназначение антибиотиков, самостоятельная коррекция назначенных дозировок, кратности приема и длительности курса способствует формированию и распространению бактерий с приобретенной устойчивостью к антибиотикам.Читайте далее: Мазок из зева на микрофлору и чувствительность к антибиотикам

Как развивается устойчивость к противомикробным препаратам?

Вторичная (приобретенная) резистентность к антибиотикам развивается за счет спонтанных мутаций в геноме микробной клетки после контакта с противомикробным средством. Важной особенностью данных мутаций является их способность «запоминаться» бактериями и передаваться следующим поколения патогенов. Это способствует быстрому распространению устойчивых штаммов в окружающей среде.

Степень резистентности (сниженная чувствительность к антибиотикам или полная устойчивость), а также скорость ее развития зависит от видов и штаммов бактерий.

Быстрее всего под действием антибиотиков мутируют:

- стафилококки (грамположительные кокки);

- эшерихии (грамотрицательные бактерии);

- микоплазмы (внутриклеточные возбудители);

- протей (грам- бактерии);

- синегнойная палочка (грамотрицательные бактерии).

Достаточно редко встречаются антибиотикорезистентные стрептококки группы А, клостридии, сибироязвенные и гемофильные палочки.

Среди механизмов формирования устойчивости, на данный момент наиболее важными считают:

- ферментную инактивацию антибиотика;

- модификацию молекул-мишеней в микробной клетке;

- способность возбудителей активно выводить антибиотик (эффлюкс);

- снижение проницаемости микробной мембраны для лекарства.

Поскольку активное выведение и нарушение проницаемости основаны на ограничении доступа антибиотика в бактериальную клетку, их часто объединяют в один механизм резистентности.

Что значит чувствительность к антибиотикам

В связи с ростом резистентности ко многим противомикробным средствам, определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам позволяет проводить противомикробную терапию максимально рационально и эффективно.

Итак, чувствительность к антибиотикам. Всех возбудителей инфекционно-воспалительных болезней можно разделить на:

- чувствительные;

- малочувствительные;

- полностью устойчивые.

Если рост и размножение бактерий на питательной среде подавляются терапевтическими дозировками антибиотиков, то бактерии считаются чувствительными. Малочувствительные штаммы, реагируют только на максимальные дозировки лекарственного средства.

Резистентными к антибиотику считаются патогены, которые ингибируются только критически высокими дозами антибактериальных средств, достичь которых можно исключительно в условиях лаборатории, но не в человеческом организме.

Как определить чувствительность к антибиотикам?

Этиотропное назначение противомикробных препаратов основывается на выделении возбудителя с дальнейшим определением чувствительности к антибиотикам. Этот анализ позволяет получить эпидемиологические показатели устойчивости патогенных микроорганизмов в определенном регионе, а также изучить структуру внутрибольничных и внебольничных инфекций.

При проведении пробы на чувствительность к антибиотикам, необходимо соблюдать определенный алгоритм действий и четко соблюдать все звенья бактериологической диагностики.

Этапность исследования состоит из:

- забора материала;

- доставки в лабораторию;

- посевов на специальные среды;

- выделения вида и штамма возбудителя;

- изучения чувствительности к противомикробным средствам.

Важно понимать, что достоверные данные анализа можно получить только при правильном выполнении всех этапов диагностики.

Читайте далее: Расшифровка посева на флору с определением чувствительности к антибиотикам

Методы определения чувствительности бактерий к антибиотикам

Чувствительность к антибиотикам исследуется при помощи:

- диффузии (диски с противомикробными препаратами или E-тесты);

- разведения (для этого используют агар или жидкие питательные среды (бульон)).

Как сделать пробу на антибиотик?

Наиболее популярным качественным методом диагностики считается диффузия в агар с использованием метода дисков.

Для того, что бы изучить чувствительность к антибиотикам при помощи диффузии с дисками, необходимо засеять исследуемым патогенном питательную среду с агаром и поместить сверху диски с антибактериальными препаратами. Далее, чашка Петри с образцами выдерживается в термостате при температуре от 35 до 37 0С в течение суток.

По истечению 24 часов оценивают зоны ингибирования роста бактерий вокруг дисков. Данный метод диагностики является качественным, то есть диффузия-дисками определяет — чувствителен возбудитель к антибиотику или нет.

Для оценивания степени чувствительности измеряют зону ингибирования роста. При полной резистентности бактерии к антибиотику зона задержки полностью отсутствует.

О слабой чувствительности говорит задержка до 1.5 сантиметра. Препараты с такими показателями являются неэффективными для эрадикации исследуемого возбудителя.

Умеренно эффективными (показатели стандартной чувствительности) являются антибиотики с задержкой роста от 1.5 до 2.5 сантиметров. О высокой чувствительности свидетельствует зона ингибирования роста более 2.5 сантиметров.

Кроме диско-диффузного метода могут применяться полоски E-тестов. Алгоритм действий аналогичен предыдущему, только вместо пропитанных противомикробным средством дисков используют полоску с Е-тестом, содержащую разметку с градиентом концентраций изучаемого антибиотика (от максимума к минимуму).

Полоски с Е-тестом

Важно помнить, что диффузные методы неэффективны для выявления МКП (минимальные концентрации подавления) полипептидных антибиотиков с плохой диффузией в агар. То есть для полимиксина, ристомицина и т.д. предпочтительнее использовать серийное разведение.