Диф диагностика бронхита и пневмонии

Острые заболевания нижних дыхательных путей — Диагностер

Смотри еще: Антибиотико- и химиотерапия инфекций у детей (В.К. Таточенко, Москва, 2008), Антибиотики у детей (В.К. Таточенко, Москва, 2008).

Бронхит — самая частая форма поражения нижних дыхательных путей у детей (75-300 на 1000 детей), чаще всего вызываемая ОРВИ. У детей грудного и раннего возраста бронхит чаще имеет характер обструктивного.

Хотя из трахеального аспирата у больных бронхитом (как и у детей с ОРВИ без бронхита) высеваются пневмококки и гемофильная палочка в высоком титре, доказательств их этиологической роли нет, а антибактериальное лечение не влияет на течение болезни.

У 10-15% детей, обычно 4-5 лет и старше бронхит вызывают микоплазма и хламидии. Осложнение бронхита, в т.ч. у грудных детей, бактериальной пневмонией наблюдается редко, обычно при суперинфекции.

Пневмония — воспаление альвеолярной ткани, наблюдается намного реже (4-15 на 1000 детей) и в большинстве случаев вызывается бактериальными возбудителями. Бронхит, сопровождающий пневмонию (бронхопневмония в старых классификациях) выносят в диагноз, лишь если его симптомы существенно влияют на картину болезни.

Симптоматика

Признаки острого поражения нижних дыхательных путей — наличие у температурящего ребенка хрипов, учащенного и/или затрудненного дыхания, втяжения грудной клетки и укорочения перкуторного звука — приведены выше.

Те же симптомы у ребенка без температуры наблюдаются при бронхиальной астме, хронических заболеваниях легких, также при внезапном появлении — при попадании инородного тела в дыхательные пути; эти ситуации, не требующие срочной антибактериальной терапии, в данном разделе не рассматриваются.

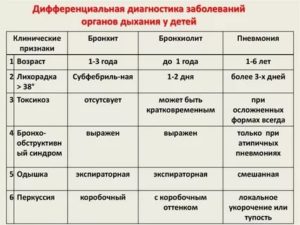

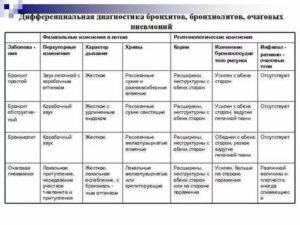

Дифференциальный диагноз — признаки бронхита и пневмонии

Основной вопрос у остро заболевшего температурящего ребенка с кашлем и хрипами в легких, это исключение пневмонии.

Температурная реакция. Для пневмонии характерна фебрильная температура; хотя этот признак мало специфичен, температура ниже 38° говорит против пневмонии (исключение — атипичные формы в первые месяцы жизни).

Без лечения пневмонии температура держится 3 дня и дольше, а при бронхитах и ОРВИ она в 85% случаев снижается в течение 1-3 дней (исключение — аденовирусная инфекция и грипп); этот признак весьма специфичен.

Катаральные явления — частый (при заболевании на фоне ОРВИ), хотя и не обязательный спутник пневмонии. Но влажный (реже сухой) кашель выявляется постоянно, его отсутствие свидетельствует против пневмонии.Физикальные данные.

Пневмония маловероятна при наличии только сухих и разнокалиберных влажных хрипов, равномерно выслушиваемых в обоих легких; сухие хрипы обнаруживаются только у 10%, а рассеянные влажные — у 25% больных пневмонией (в основном, при атипичных формах).

Обильные хрипы с двух сторон характерны для диффузного поражения бронхиального дерева при бронхите: влажные мелкопузырчатые при вирусном бронхиолите у грудных детей и при вызванном микоплазмой бронхите у дошкольников и школьников.

Для простого бронхита типичны крупно- и среднепузырчатые влажные и сухие хрипы, а для обструктивного — сухие свистящие.

Для пневмонии характерна локализация хрипов над определенным участком легкого; асимметрия хрипов наблюдается и при вызванном микоплазмой бронхите, что является показанием для рентгенографии.

Облегчает диагноз пневмонии выявление жесткого или ослабленного дыхания и/или укорочения перкуторного звука в зоне обилия хрипов. К сожалению, эти локальные признаки определяются далеко не у всех больных пневмонией.

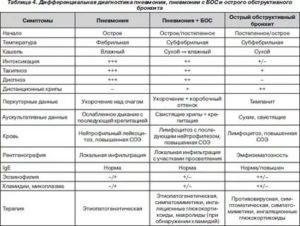

Характер дыхания. Одышка при бронхитах — следствие синдрома обструкции (затруднение выдоха, свистящие хрипы), который настолько не характерен для внебольничной пневмонии, что позволяют исключить этот диагноз (обструкция наблюдается иногда лишь при грам-отрицательных внутрибольничных пневмониях). Обструкция характерна для бронхиолита, обструктивного бронхита.

В отсутствие обструкции учащение дыхания — важный симптом пневмонии, оно наблюдается тем чаще, чем обширнее поражение легких и чем меньше ребенок. ВОЗ рекомендует использовать следующие параметры частоты дыхания в 1 минуту, имеющие наибольшую чувствительность и специфичность: 60 и выше у детей 0-2 мес., 50 и выше — 2-12 мес., 40 и выше -1-4 лет.

За признак обструкции нередко принимают кряхтящее болезненное дыхание со стонущим (кряхтящим) звуком в начале выдоха при пневмонии.

Алгоритм диагностики пневмонии несложен и не чреват осложнениями, он позволяет педиатру обоснованно назначать антибиотик, освобождая его в условиях недостаточной информации от необходимости ставить окончательный диагноз. Он позволяет снизить гипердиагностику пневмонии и сократить число необоснованных рентгеновских снимков; его чувствительность — 94%, а специфичность — 95%.

Дополнительные исследования

Гематологические сдвиги. Лейкоцитоз 10-15 х109/л наблюдается в первые дни у половины больных пневмонией и у трети больных острым бронхитом, в т.ч. обструктивным, что не позволяет судить об окончательном диагнозе. Такой уровень у ребенка с признаками бронхита, сам по себе, не требует назначения антибиотиков.

Число лейкоцитов ниже 10 х109/л характерно для пневмоний, вызванных гемофилюсом и микоплазмой, так что оно не исключает пневмонию.

Цифры лейкоцитоза выше 15 х109/л с нейтрофилезом наблюдаются у 45% детей с типичной бактериальной пневмонией, с эозинофилией — у половины детей 1-го полугодия с хламидийной пневмонией.

СОЭ в начале пневмонии редко превышает 20-30 мм/час, повышаясь до 40-60 мм/час при развитии метапневмонического плеврита.Острофазные белки. В спорных случаях в пользу диагноза типичной пневмонии говорят высокие (более 30 мг/л) уровни СРБ, позволяющие на 90% исключить чисто вирусный процесс.

Еще специфичнее для типичной пневмонии повышение уровня про-кальцитонина выше 2 нг/мл, наблюдаемое у 3/4 больных; такой уровень показателя имеет 85%-ное положительное и 90%-ное отрицательное прогностическое значение.

При инфекции микоплазмой, ОРВИ и бронхитах этот показатель не повышается.

Рентгенологическое исследование при выявлении инфильтративных или очаговых изменений диагностирует пневмонию. Бронхиты и бронхиолиты, при которых выявляются лишь диффузные изменения легких, корней легких, вздутие легочной ткани, в антибактериальном лечении не нуждаются.

Смотри еще: Антибиотико- и химиотерапия инфекций у детей (В.К. Таточенко, Москва, 2008), Антибиотики у детей (В.К. Таточенко, Москва, 2008).

Источник: http://diagnoster.ru/bolezni/b-bolezni/bronhit/nizhnii-dyihatelnii-puti/

Хронический бронхит: дифференциальная диагностика, лечение, медико-социальная экспертиза, профилактика, прогноз

Хронический бронхит (ХБ) следует разграничивать от бронхоэктатической болезни, особенно в случае его осложнения бронхоэктазами, бронхиальной астмы, туберкулеза и рака легких.

В отличие от ХБ, для бронхиальной астмы типичны приступы одышки, приступообразный кашель с небольшим количеством густой мокроты, аллергические проявления (вазомоторный ринит, крапивница, отек Квинке), эозинофилия, наследственнаяя предрасположенность к аллергическим заболеваниям.

При определенной сходности клинических проявлений, в отличие ХОЗЛ, при ХБ вентиляционная способность легких в период между обострениями не нарушена, то есть показатель ОФВ1/ЖЕЛ > 70 %. По мере прогрессирования ХБ развивается преимущественно рестриктивный, тогда как при ХОЗЛ – обструктивный тип вентиляционной недостаточности.

Бронхоэктатической болезни предшествуют детские инфекции (корь, коклюш), поражения придаточных пазух носа, частые бронхо-легочные заболевания.

Характерным есть начало болезни в детском или подростковом возрасте, длительный (в течение многих лет) приступообразный кашель, возникающий в утренние часы, особенно после изменения положения тела больного (в результате пассивного затекания накопленного секрета бронхов в непораженные участки бронхиального дерева).

Приступ кашля сопровождается легким отхождением большого количества мокроты (от 50 до 200 мл в сутки). По мере прогрессирования заболевания появляется одышка, которая зависит от физической нагрузки. При осмотре пациента обнаруживают изменения пальцев по типу «барабанных палочек» и ногтей в виде «часовых стекол».

Установить диагноз бронхоэктатической болезни позволяют рентгенологическое исследование (грубая тяжистость радиально сходится к корню), контрастная бронхография (выявление бронхоэктазов различной величины), компьютерная томография высокой разрешающей способности, другие современные методы исследования.

Течение диссеминированного туберкулеза легких также характеризуется подобной ХБ клинической симптоматикой: кашель с выделением мокроты, одышка, субфебрильная температура тела, тахикардия. При этом над легкими выслушивают жесткое дыхание с рассеянными сухими и влажными хрипами.

При рентгенологическом исследовании на фоне грубой тяжистости легочного рисунка преимущественно в верхних отделах легких определяют рассеянные, различной формы, величины, плотности очаги; в нижних отделах легких – признаки эмфиземы.

Установить диагноз помогает также исследование мокроты на наличие микобактерий туберкулеза.

Пароксизмальный кашель с отхождением слизистой мокроты, которая иногда содержит прожилки крови, одышка, иногда приступообразная, могут возникать у больных бронхогенным раком.Такая клиническая симптоматика сопровождается длительным интоксикационным синдромом (периодическим повышением температуры тела до субфебрильной, которая беспокоит больного в течение нескольких месяцев и на фоне которой характер мокроты не меняется), общей слабостью, недомоганием, анорексией, снижением массы тела.

С помощью рентгенологического исследования выявляют округлое или инфильтративное гомогенное затемнение в прикорневой зоне. Диагноз устанавливают также с помощью таких высокоинформативных методов, как КТ, в частности, высокого разрешения, и т.д.

Лечение пациентов с хроническим бронхитом

Лечение пациентов с хроническим бронхитом включает лечебную физкультуру, массаж грудной клетки, аэрозоль- и климатотерапию, этиологическую, симптоматическую и патогенетическую фармакотерапию, которые должны быть направлены на устранение воспалительного процесса в бронхах, улучшение их проходимости, восстановление нарушенной общей и местной иммунной реактивности.

Большое значение в лечении ХБ и предупреждении его обострений имеет рациональная антибиотикотерапия, главной задачей которой является уничтожение подавляющего количества бактерий, находящихся в очаге инфекции, чтобы оставшаяся их часть была эффективно элиминирована механизмами нормальной иммунной защиты организма.

Рекомендации по применению антибиотиков (АБ) (с точки зрения научно обоснованной медицинской практики):

- 1. АБ не действуют на вирусы.

- 2. АБ не предотвращают бактери-

- 3. АБ, как правило, не угнетают иммунитет. Ряд препаратов, такие, как макролиды, обладают иммуномодулирующими свойствами и способны стимулировать определенные звенья иммунной реакции.

- 4. АБ не следует менять каждые 6-7 дней, что часто практикуется из-за опасности развития резистентности и, как правило, не оправдано клиническими показаниями. Их назначают курсами, достаточными для подавления активности инфекции.

- 5. Основанием для замены АБ являются:

- 1) клиническая неэффективность, о которой при острых инфекциях можно судить через 48-72 часа терапии;

- 2) развитие нежелательных реакций, в связи с чем необходимо отменить препарат;

- 3) высокая потенциальная токсичность АБ, ограничивающая его длительное применение (аминогликозиды, левомицетин);

- 4) во всех других случаях АБ следует применять до выздоровления, которое характеризуется клиническими показателями.

- 6. Не существует общей аллергии на все АБ, т. к. к ним относятся более 20 различных структурных классов препаратов. Всегда можно подобрать антибактериальный препарат той или иной группы.

- 7. АБ не следует назначать совместно с антигистаминными препаратами, т.к. последние не предотвращают сенсибилизации, развития аллергической реакции, а лишь ослабляют ее проявления.

- 8. АБ не рекомендуется применять вместе с нистатином, т.к. кандидоз является одной из форм дисбактериоза, а эффективность нистатина у пациентов без иммунодефицита не доказана. Использование антигистаминных и противогрибковых препаратов в комбинации с АБ ведет к полипрагмазии и необоснованным экономическим затратам.

Поскольку наиболее вероятными бактериальными возбудителями обострений ХБ являются H. influenzae, S. pneumoniae и M. Catarrhalis, препаратами выбора являются следующие антибиотики:

- 1) макролиды с антигемофильной активностью внутрь: Кларитромицин, азитромицин

- 2) респираторные фторхинолоны: гатифлоксацин, моксифлоксацин, гемифлоксацин, левофлоксацин

- 3) пенициллины внутрь: амоксициллин, амоксициллин / кислота клавулановая.

Кроме эффективности, в конкретном клиническом случае при выборе АБ необходимо учитывать безопасность его применения и возможность назначения беременным и кормящим матерям. Так, у этой категории пациентов разрешен применять азитромицин и β-лактамы. Фторхинолоны противопоказаны беременным женщинам и детям до 18 лет.

Следует иметь в виду, что макролиды и фторхинолоны эффективно проникают в мокроту.

Альтернативными препаратами могут выступать тетрациклины, цефалоспорины. Для улучшения отхождения мокроты показаны отхаркивающие средства. В случае сухого надрывного кашля следует назначить средства, подавляющие кашлевой рефлекс.

Для расщепления некротизированных тканей, фибринозных образований и разжижения вязкого секрета используют протеолитические ферменты: асперазу, рибонуклеазу, дезоксирибонуклеазу, коллагеназу, лекозим, ликопид, профезим, терилитин, трипсин, химотрипсин кристаллический, химопсин. При бронхообструктивном синдроме применяют бронхолитики (холинолитики, β2-адреномиметики короткого и длительного действия, препараты теофиллина). При выраженной бронхообструкции могут быть эффективными ингаляционные кортикостероиды: беклометазон, флунизолид, триамцинолона ацетонид, будесонид, флутиказона пропионат.

С целью коррекции легочной гипертензии назначают нитраты, ингибиторы АПФ, блокаторы ангиотензиновых рецепторов, антагонисты кальция, простаноиды. Высокий эффект обеспечивает оксигенотерапия.

Для стимулирования реакций иммунитета и фагоцитной функции макрофагов назначают иммуномодуляторы: арбидол, галавит, гепон, инозин пранобекс, левамизол, ликопид, натрия нуклеинат, бронховаксом, рибомунил, препараты эхинацеи.

При высокой степени никотиновой зависимости показана никотинзаместительная терапия для уменьшения симптомов отмены. В среднем курс лечения составляет 10-12 недель, желательно совмещение 2 препаратов (например, пластырь и жевательная резинка).

Медико-социальная экспертиза

Временная нетрудоспособность при ХБ наступает при обострении воспалительного процесса, возникновении легочной недостаточности и/или недостаточности кровообращения, острых осложнений (бронхоспастический синдром, пневмония, инфекционная деструкция легких и др.).

Продолжительность временной нетрудоспособности зависит от стадии процесса, тяжести обострения, функциональной недостаточности легочной и сердечнососудистой систем, эффективности лечения.

Обычно ориентировочная длительность нетрудоспособности при неосложненном обострении ХБ составляет 12 дней (амбулаторное или стационарное лечение), при возникновении осложнений она удлиняется в соответствии с их характером.

Вторичная профилактика ХБ:

- в период ремиссии воспалительного процесса ликвидировать очаги инфекции в носоглотке;

- при необходимости провести оперативное лечение искривлений носовой перегородки, нарушающих дыхание через нос;

- исключить контакты с токсическими веществами, раздражающими воздухоносные пути;

- безусловным должен быть отказ от курения;

- соблюдать режим дня и рациональное питание;

- закаливание, общеукрепляющая и лечебная физкультура;

- фитотерапия;

- витаминотерапия;

- адаптогены и биогенные стимуляторы;

- фармакологическая иммунокоррекция.

Прогноз

При соблюдении рационального режима (лечебная физкультура, прекращение курения, избегание простудных респираторных заболеваний) прогноз благоприятный. При частых обострениях ХБ развивается прогрессирующая дыхательная недостаточность, формируется хроническое легочное сердце с правожелудочковой недостаточностью, что может быть причиной летального исхода.

Хронический бронхит (ХБ) – прогрессирующее заболевание с преимущественным диффузным поражением бронхов вследствие длительного раздражения бронхов различными вредными агентами…

Подробнее…

doclvs.ru

Внимание! информация на сайте не является медицинским диагнозом, или руководством к действию и предназначена только для ознакомления.

Источник: https://doclvs.ru/medpop7/bronhitis1.php

Дифференциальный диагноз при пневмонии. Что включает дифференциальная диагностика обструктивного бронхита

- Дифференциальная диагностика пневмонии и туберкулеза

Течение некоторых форм туберкулеза в начальной стадии очень похоже на клиническую картину бактериальной пневмонии.

Однако следует помнить, что начало туберкулеза протекает почти бессимптомно. Больные жалуются на утомляемость, легкое недомогание (как следствие интоксикации), покашливание, потливость.

На этой стадии при рентгенологическом исследовании поражение легких уже явны. Опытные врачи говорят: «Туберкулез более виден, чем слышен».Для бактериальной пневмонии характерно выраженое начало с ознобом, повышением температуры выше 38,5 градусов. Кожа у такого пациента сухая и горячая, а потоотделение наблюдается только в момент кризиса. Мокрота при пневмонии – с пузырьками воздуха, более вязкая, чем при туберкулезе.

Туберкулез на рентгеновском снимке выглядит в виде четких округлых полиморфных очагов, чаще в верхней доле. Анализ крови при пневмонии обнаруживает выраженный лейкоцитоз, а при туберкулезе – лимфопению и умеренный лейкоцитоз. Микробиологическое исследование мокроты обнаруживает микобактерии туберкулеза.

Только 5% больных туберкулезом получают положительный эффект от лечения антибиотиками широкого спектра действия. Поэтому если симптомы пневмонии у человека держатся более 2 недель, то диагноз следует уточнить. Вероятно, это туберкулез. Вместе с тем при эмпирической терапии пневмонии не рекомендуется назначать противотуберкулезные препараты широкого спектра действия.

- Дифференциальная диагностика пневмонии и рака легкого

Кашель, появление мокроты, болевые ощущения и кровохаркание могут сопровождать прорастание метастаз в плевру. До этого момента рак легких проходит бессимптомно, но может быть выявлен на рентгеновском снимке. При этом периферический рак расположен чаще в передних верхних долях легкого, его контуры лучисты.

Онкоклетки могут прорастать в другие органы или появиться в легких как метастазы. личия острой пневмонии, туберкулеза и рака легкого смотрите в таблице 1.

Таблица 1. Дифференциальная диагностика пневмонии и туберкулеза.

| Возраст | В любом возрасте, но чаще у лиц моложе 50 лет | Чаще у лиц старше 50 лет | В любом возрасте |

| Пол | Одинаково часто у мужчин и женщин | Чаще у мужчин-курильщиков | Чаще у мужчин |

| Начало болезни | Обычно острое с лихорадкой | Может быть незаметным или с повышением температуры | Острое, подострое с малым количеством симптомов |

| Кашель | Вначале может не быть | Часто отсутствует | Сухой или покашливание |

| Одышка | При большом поражении легочной ткани | Может отсутствовать | При обширном поражении легочной ткани |

| Кровохарканье | Редко | Редко | Нередко |

| Боли в грудной клетке | Возникают при вовлечении плевры | Возможны | Чаще отсутствуют |

| Интоксикация | Не выражена | Часто не выражена | Выражена, непрерывно прогрессирует |

| Физикальные данные | Выражены ярко: меняется характер дыхания и появляются влажные хрипы | Скудные или отсутствуют | Скудные или отсутствуют |

| Лабораторные данные | Лейкоцитоз, рост СОЭ, которые снижаются после разрешения пневмонии | Умеренный рост СОЭ при нормальном количестве лейкоцитов | Обычно СОЭ и число лейкоцитов не изменяются |

| Рентгенологические данные | Резко выражены, чаще поражаются нижние доли, очаговые тени однородны, границы расплывчаты, усиление легочного рисунка, увеличение корней легкого | Вначале тень опухоли малоинтенсивная с нечеткими контурами и «усиками» | Локализация чаще в верхней доле, очаги полиморфны, имеют разную давность с четкими контурами, могут быть «дорожка» к корню и очаги обсеменения |

| Эффект от антибиотиков | Выражен, обратное развитие процесса через 9-12 дней | Отсутствует или имеется ложноположительная динамика, но изменения при рентгенологическом обследовании сохраняются | Отсутствует; рентгенологические изменения долго сохраняются |

Дифференциальная диагностика пневмонии и тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА)Длительный постельный режим после операции, переломов шейки бедра, при мерцательной аритмии может приводить к тромбофлебиту нижних конечностей. Последствием нередко становится тромбоэмболия легких. У молодых женщин данная проблема иногда возникает после приема пероральных контрацептивов.

Характерными особенностями ТЭЛА, кроме фона, являются:

- цианоз;

- одышкаа;

- артериальная гипотензия;

- тахикардия.

При прослушивании врач выявляет шум трения плевры и ослабление дыхания. Рентген показывает тень треугольной формы, а перфузионное радиоизотопное сканирование – ишемические «холодные» зоны. При этом наблюдается острая перегрузка правого отдела сердца.

- Дифференциальная диагностика пневмонии и эозинофильного инфильтрата

Схожесть проявляется только на рентгенограммах. Однако при эозинофильном инфильтрате очаги не имеют постоянной локализации. Скопление эозинофилов в легких связывают с паразитарной инвазией (аскариды, свиной цепень, анкилостомы, печеночная двуустка) или реакцией на фармацевтические препараты и химические вещества.

У больных отсутствуют жалобы. При паразитарных инвазиях возможны утомляемость, потливость, снижение веса, головные боли. Только в редких случаях эозинофильная пневмония сопровождается ознобом, высокой температурой и затрудненным дыханием. Анализ крови дает умеренный лейкоцитоз, высокие показатели эозинофилии (20-70%) и СОЭ.

При лечении глюкокортикостероидами инфильтраты исчезают через 10 дней.

Разграничение видов пневмонии

Характер имеющегося воспаления легких укажет на его источник. Пневмококковую острую пневмонию сопровождает озноб, высокая температура, головная боль. Если микробы попали в кровоток, то озноб может быть выраженным, особенно у детей. Пожилым людям такая реакция не свойственна.

Для бактериального поражения легких характерны жгучие боли при дыхании в грудной клетке. При вирусной и микоплазменной инфекции эти симптомы не наблюдаются, зато выражена головная боль, возможна сыпь.

Характер мокроты:

- бактериальная пневмония – слизисто-гнойная, густая;

- вирусная и микоплазменная – малое количество;

- абсцесс легких – гнойный запах;

- отек легких – обильная, пенистая, розовая;

- долевая пневмония – ржавая;

- бронхоальвеолярный рак – слюнообразная;

- бронхоэктаз- обильная, гнойная, с кровью.

Бактериальное воспаление легких может сопровождаться поражением печени, повышением активности печеночных ферментов и уровня мочевины в крови.

В анализе крови основным показателем вида инфекции легких является уровень лейкоцитов. Лейкоцитоз выражен при бактериальных формах пневмонии (более 15×109/л), при микоплазменной и вирусной показатель почти не изменяется.

Дифференциация с другими заболеваниями

При обследовании пациента перед врачом стоит две задачи. Первая – это ограничение легочного воспаления от остальных болезней дыхательной системы. Вторая – определение внелегочных патологий симптоматикой со стороны органов дыхания. У каждого такого принципа имеются специфические отличительные черты:

С туберкулезом

Наиболее частые ошибки совершаются при сравнении этих двух болезней. По данным исследований заражение микобактериями осложняется гриппом или воспалением легких. Обострение туберкулеза аналогично проявлениям пневмонии – это сухой кашель, бледность кожных покровов, субфебрильная температура.

Иногда воспалительный процесс сопровождается положительными туберкулиновыми пробами, что еще более усложняет диагностику.

Однако дифференциация играет важную роль, так как большинство методов физиотерапии, которые применяются при пневмонии, недопустимы при туберкулезе.

Образование инфильтратов может сопровождаться неспецифическими изменениями – гиперемия, гиперреакция, лимфостаз. Это создает благоприятную почву для присоединения вирусов к микобактериям.При анализе состояния пациента возникает основной вопрос – как влияет развивающийся катар на течение уже имеющегося туберкулеза. Обычно клиническая картина при формировании каверн и казеозных образований сходна.

В обоих случаях выявляется острое начало, кашель с болевыми ощущениями, мокрота с кровянистыми выделениями.

При рентгенологическом исследовании видно, что пораженная область увеличена, присутствуют характерные изменения.

Различие состоит в ряде факторов: при туберкулезе тени неоднородны и уплотнены, участки просветления совпадают с обсемененными очагами.

Терапевтические схемы, эффективные при пневмонии, е дают результат на протяжении, более чем трех дней. В мокроте обнаруживается массивное распространение микобактерий. Также ограничение позволяет определить биохимический тест.

При туберкулезе в крови обнаруживается повышение лейкоцитных элементов, которые понижены при пневмонии.

С бронхитом

Патология чаще всего начинает развиваться в результате респираторных вирусных инфекций или одновременно с ними. Основной симптом – это приступы кашля, сначала сухого, затем с выделением мокроты.

Повышения температуры носят кратковременный характер, она поднимается в течение 2-3 дней, затем остается в пределах субфебрильных показателей. При перкуссии звук не меняется, при аускультации наблюдаются хрипы.

Легочный рисунок усилен, но инфильтрация отсутствует.

При дифференцировании воспаления легких и бронхита основных ошибки две: когда первое заболевание трактуют, как обострение второго. Кроме того, у пациентов с пневмонией, которые курят может наблюдаться характерная картина хронического бронхита курильщика.

В большинстве случаев легочное воспаление протекает тяжелее. Она имеет, преимущественно, бактериологическую природу, в то время, как бронхит – легочную.

Сложность появляется, когда происхождение обеих патологий одинаковое, но в таких случаях подтверждение будет основываться на дополнительных обследованиях.

С гриппом

Ошибочная диагностика при сравнении с респираторными патологиями – явление нередкое. В период пандемии особенно сложно ограничить легочное воспаление и грипп. Следует, в первую очередь, учитывать специфику клинической картины:

- Респираторные поражения начинаются остро, температура высокая, присоединяется насморк, кашель сухой, мокрота прозрачная, невязкая. Першение в горле, покраснение глаз, отекшее лицо.

- При гриппе пациент жалуется на боли в суставах и ломоту, резкую слабость, лихорадку с высокими температурными показателями. Отсутствующие вначале катаральные признаки, появляются через 3-4 дня.

- Пневмония может развиваться как медленно, так и внезапно. Больной страдает от одышки, теряет аппетит, резко худеет. Кашель часты, выделения вязкие, имеют гнойные или кровянистые вкрапления. Присутствует болевой синдром в области груди.

Часто легочные воспаления являются осложнением после гриппа или респираторных инфекций. При этом могут развиваться в результате прямого вирусного поражения или вследствие проникновения бактерий в качестве вторичного фактора. При обследовании выявляется уплотнение тканей, очаги инфильтрации, отдельные участки с деструкцией.

С плевритом

Массивное воспалительное поражение дыхательной системы напоминает плевральные изменения, особенно, когда оба процесса протекают в нижних долевых участках.

Болезненные ощущения в груди свойственны обеим патологиям. Некоторые пациенты жалуются на дискомфорт во время кашля. Но существует ряд симптомов, которые имеют кардинальные отличия.

Для экссудативного плеврита характерен особый признак – звук трения плевры при дыхании.

Источник: https://GolovaNeBoli.ru/prostuda/differentsialnaya-diagnostika-pnevmonii-u-detej-i-vzroslyh.html

Основные отличия пневмонии от бронхита

Бронхит и пневмония – это воспалительные заболевания респираторного тракта (дыхательной системы) детей и взрослых, которые сопровождаются интоксикационным, катаральным и астеновегетативным синдромом. Однако, у них есть ряд существенных различий. У детей эти симптомы отличаются особенно заметно.

Самое видное из отличий пневмонии от бронхита определяется самим названием – оно состоит в том, что воспалительный процесс при бронхите захватывает средние дыхательные пути (бронхи крупного и среднего калибра), а при пневмонии поражаются нижние респираторные пути и паренхима легких. Протекает она намного хуже, особенно для ребенка.

Ниже будет подробно написано, как отличить бронхит от пневмонии.

Дифференциальная диагностика болезней

В большинстве случаев, воспаление легких (пневмония) является следствием не леченного (или же даже не диагностированного бронхита).

Естественно, бывают первичные пневмонии (то есть та категория заболеваний, когда воспалительный процесс начинается именно с воспаления паренхимы легких и нижних дыхательных путей), однако, они случаются достаточно редко и, как правило, у людей с ослабленным иммунитетом, наличием каких-либо тяжелых сопутствующих заболеваний.

Симптомы этого заболевания у детей проявляются намного тяжелее, кашель зачастую становится приступообразным. Или же благодаря чрезвычайно сильному влиянию факторов риска (сильному переохлаждению, например). Определить ее сложнее.

Кроме того, встречаются аспирационные пневмонии, а также инфаркт-пневмонии – заболевания, которые никак не связаны с бронхитом и инфекционно-воспалительным процессом в принципе (в первом случае причиной воспаления легких является попадание рвотных масс в дыхательные пути, во втором случае этиологическим фактором нозологии является тромб, попадающий в легкие по легочной артерии).Кашель при последнем варианте воспаления легких будет иметь примесь крови (в случае возникновения подобного симптома у ребенка, это в большей мере будет говорить про вероятный рак легких). У детей эти две нозологии встречаются крайне редко, практически никогда. Важно отметить, продолжительный и сильный кашель у ребенка, с большей вероятностью, заставит задуматься о туберкулезе легких.

Этиологические факторы

Кстати, касательно этиологии (происхождения) этих двух заболеваний у детей и взрослых можно сказать следующее: абсолютное большинство случаев имеет инфекционную природу, однако, есть ряд исключений (который подтверждает правило). Обычный острый бронхит легкого течения и средней степени тяжести (у детей или у взрослых – не важно), как правило, имеет вирусную этиологию.

Следует отметить, что не исключено и присоединение воспаления бактериального характера из-за иммуносупрессирующего действия некоторых вирусов на организм человека, с присоединением соответствующих симптомов.

Выделяют также обструктивный бронхит, возникновение которого связывают с наличием предрасположенности к аллергическим реакциям у пациента.

За границей диагноз «обструктивный бронхит» не признают – там это считают обострением бронхиальной астмы, которое так или иначе связано с присоединением симптомов инфекционного процесса.

Помимо этого, существует хронический бронхит, именуемый ХОЗЛ (хроническое обструктивное заболевание легких) – патология, возникающая у курильщиков и у лиц, работа которых связана с пылевыми частицами (шахтеры, металлурги).

Характеризуется сужением просвета бронхиального дерева вследствие воспалительного процесса и патологически высокого выделения мокроты. У детей симптомы этого заболевания не констатируются.

Касательно этиологии пневмонии – в большинстве случаев она имеет бактериальное происхождение (пневмококки, стафилококки, стрептококки, гемофильная палочка, атипичная флора – микоплазма, хламидия, легионелла, госпитальная флора – метициллинрезистентный стафилококк и синегнойная палочка), намного реже воспаление легких вызывают вирусы (грипп), простейшие и грибы (явный признак синдрома приобретенного иммунодефицита). О пневмониях неинфекционной природы, а также о том, чем эта патология отличается от всех остальных видов воспаления легких, было упомянуто выше.

Исходя из вышесказанного, можно убедиться в том, что разница в этих двух заболеваниях существенна. Бронхит и пневмония имеют как субъективные, так и объективные отличия. Соответственно, будет отмечаться разница в симптоматике.

Обычный острый бронхит (который в большинстве случаев является просто топологическим уточнением диагноза острой респираторной вирусной инфекции) будет проявляться повышением температуры тела до субфебрильных значений, кашлем у ребенка или взрослого без выделения мокроты, катаральными проявлениями.Бронхит с обструктивным компонентом отметится повышением частоты дыхательных движений, снижением сатурации (показателя, характеризующего процент насыщения крови кислородом), возможно развитие дыхательной недостаточности.

Кашель у ребенка или взрослого может иметь «лающий» оттенок – хотя чаще этим симптомом отличается ларингит.

При хроническом обструктивном бронхите будет характерно постоянное выделение большого количества «многослойной мокроты» по утрам, постоянный кашель.

Повышение температуры возникнет только в случае инфекционного обострения ХОЗЛ или же в результате его перехода в бронхоэктатическую болезнь.

Касательно аускультативной картины – при простом остром бронхите характерно будет жесткое дыхание (выдох по продолжительности длиннее, чем вдох), возможны единичные хрипы над всей поверхностью проекции легких.

При обструктивном бронхите характерным признаком будет наличие астмоподобного свиста – патогномоничного признака бронхообструкции и обязательно непродуктивного кашля. Очень важно при аускультации оценить картину при кашле (особенно у ребенка).

Некоторые возрастные особенности

Воспаление легких будет отличаться намного более выраженным интоксикационным синдромом (если только это не атипичная, стертая пневмония) – повышение температуры тела до фебрильных значений (38 градусов по Цельсию и выше).

Кашель будет продуктивным – с выделением большого количества мокроты.

Для аускультативной картины воспаления легких будет характерно, помимо жесткого дыхания, наличие влажных крупнопузырчатых или мелкопузырчатых хрипов над областью поражения легкого.

Возможно ослабление дыхания (выслушивается относительно пораженного участка), также бывает крепитация (шум трения листков плевры). Опять же, прослушать надо будет и при кашле, особенно в случае пневмонии у ребенка. Характерный симптом пневмонии (прогностически неблагоприятный) – боль в грудной клетке, которую может вызывать кашель.

Учитывая все вышеприведенные симптомы, становится возможным понять – у больного бронхит или пневмония, а как следствие из этого — вовремя назначить соответствующее лечение.

Советуем почитать: Основные правила дыхательной гимнастики при пневмонии

: Пневмония — воспаление легких

Источник: http://jmedic.ru/pnevmoniya/bronhit_otlichiya.html

Дифференциальный диагноз при пневмонии

Болезни легких различного происхождения имеют схожие симптомы. Для проведения микробиологических исследований и рентгеновских снимков требуется время, которого у врача и больного, к сожалению, очень мало.

В условиях, когда требуется принять быстрое правильное решение, на первый план выходит способность медика определить причину болезни по клинико-анамнестическим данным.

С этой целью разработаны методы дифференциальной диагностики.

В первую очередь пневмонию дифференцируют от:

- туберкулеза;

- тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА);

- опухолевых поражений;

- аллергических реакций на лекарства;

- орнитоза;

- аллергического пневмонита;

- саркоидоза;

- коллагеноза.

Медработник начинает с осмотра пациента и опроса его окружения. Цель – выяснение фона, на котором развилась болезнь.

Устанавливается наличие сопутствующих заболеваний (рака, туберкулеза, диабета, ВИЧ, лечения глюкокортикостероидами или цитостатиками), проводится оценка условий жизни, выявляются контакты с больными людьми и животными.

На следующем этапе врач сопоставляет полученную информацию о температуре тела, ознобе, наличии головных болей, нарушениях сознания, характере кашля, отдышке, учащенном дыхании, болях, виде мокрот. При дифференциальной диагностике пневмонии важно учитывать возраст пациента.

Первичный диагноз и назначение лечения базируется на результатах осмотра, и только после анализа крови и мокрот, рентгенологического исследования терапевт делает окончательный вывод.

Отличия воспаления и других легочных заболеваний

- Дифференциальная диагностика пневмонии и туберкулеза

Течение некоторых форм туберкулеза в начальной стадии очень похоже на клиническую картину бактериальной пневмонии.

Однако следует помнить, что начало туберкулеза протекает почти бессимптомно. Больные жалуются на утомляемость, легкое недомогание (как следствие интоксикации), покашливание, потливость.

На этой стадии при рентгенологическом исследовании поражение легких уже явны. Опытные врачи говорят: «Туберкулез более виден, чем слышен».Для бактериальной пневмонии характерно выраженое начало с ознобом, повышением температуры выше 38,5 градусов. Кожа у такого пациента сухая и горячая, а потоотделение наблюдается только в момент кризиса. Мокрота при пневмонии – с пузырьками воздуха, более вязкая, чем при туберкулезе.

Туберкулез на рентгеновском снимке выглядит в виде четких округлых полиморфных очагов, чаще в верхней доле. Анализ крови при пневмонии обнаруживает выраженный лейкоцитоз, а при туберкулезе – лимфопению и умеренный лейкоцитоз. Микробиологическое исследование мокроты обнаруживает микобактерии туберкулеза.

Только 5% больных туберкулезом получают положительный эффект от лечения антибиотиками широкого спектра действия. Поэтому если симптомы пневмонии у человека держатся более 2 недель, то диагноз следует уточнить. Вероятно, это туберкулез. Вместе с тем при эмпирической терапии пневмонии не рекомендуется назначать противотуберкулезные препараты широкого спектра действия.

- Дифференциальная диагностика пневмонии и рака легкого

Кашель, появление мокроты, болевые ощущения и кровохаркание могут сопровождать прорастание метастаз в плевру. До этого момента рак легких проходит бессимптомно, но может быть выявлен на рентгеновском снимке. При этом периферический рак расположен чаще в передних верхних долях легкого, его контуры лучисты.

Онкоклетки могут прорастать в другие органы или появиться в легких как метастазы. Подробнее отличия острой пневмонии, туберкулеза и рака легкого смотрите в таблице 1.

Таблица 1. Дифференциальная диагностика пневмонии и туберкулеза.

| Возраст | В любом возрасте, но чаще у лиц моложе 50 лет | Чаще у лиц старше 50 лет | В любом возрасте |

| Пол | Одинаково часто у мужчин и женщин | Чаще у мужчин-курильщиков | Чаще у мужчин |

| Начало болезни | Обычно острое с лихорадкой | Может быть незаметным или с повышением температуры | Острое, подострое с малым количеством симптомов |

| Кашель | Вначале может не быть | Часто отсутствует | Сухой или покашливание |

| Одышка | При большом поражении легочной ткани | Может отсутствовать | При обширном поражении легочной ткани |

| Кровохарканье | Редко | Редко | Нередко |

| Боли в грудной клетке | Возникают при вовлечении плевры | Возможны | Чаще отсутствуют |

| Интоксикация | Не выражена | Часто не выражена | Выражена, непрерывно прогрессирует |

| Физикальные данные | Выражены ярко: меняется характер дыхания и появляются влажные хрипы | Скудные или отсутствуют | Скудные или отсутствуют |

| Лабораторные данные | Лейкоцитоз, рост СОЭ, которые снижаются после разрешения пневмонии | Умеренный рост СОЭ при нормальном количестве лейкоцитов | Обычно СОЭ и число лейкоцитов не изменяются |

| Рентгенологические данные | Резко выражены, чаще поражаются нижние доли, очаговые тени однородны, границы расплывчаты, усиление легочного рисунка, увеличение корней легкого | Вначале тень опухоли малоинтенсивная с нечеткими контурами и «усиками» | Локализация чаще в верхней доле, очаги полиморфны, имеют разную давность с четкими контурами, могут быть «дорожка» к корню и очаги обсеменения |

| Эффект от антибиотиков | Выражен, обратное развитие процесса через 9-12 дней | Отсутствует или имеется ложноположительная динамика, но изменения при рентгенологическом обследовании сохраняются | Отсутствует; рентгенологические изменения долго сохраняются |

Дифференциальная диагностика пневмонии и тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА)Длительный постельный режим после операции, переломов шейки бедра, при мерцательной аритмии может приводить к тромбофлебиту нижних конечностей. Последствием нередко становится тромбоэмболия легких. У молодых женщин данная проблема иногда возникает после приема пероральных контрацептивов.

Характерными особенностями ТЭЛА, кроме фона, являются:

- цианоз;

- одышкаа;

- артериальная гипотензия;

- тахикардия.

При прослушивании врач выявляет шум трения плевры и ослабление дыхания. Рентген показывает тень треугольной формы, а перфузионное радиоизотопное сканирование – ишемические «холодные» зоны. При этом наблюдается острая перегрузка правого отдела сердца.

- Дифференциальная диагностика пневмонии и эозинофильного инфильтрата

Схожесть проявляется только на рентгенограммах. Однако при эозинофильном инфильтрате очаги не имеют постоянной локализации. Скопление эозинофилов в легких связывают с паразитарной инвазией (аскариды, свиной цепень, анкилостомы, печеночная двуустка) или реакцией на фармацевтические препараты и химические вещества.

У больных отсутствуют жалобы. При паразитарных инвазиях возможны утомляемость, потливость, снижение веса, головные боли. Только в редких случаях эозинофильная пневмония сопровождается ознобом, высокой температурой и затрудненным дыханием. Анализ крови дает умеренный лейкоцитоз, высокие показатели эозинофилии (20-70%) и СОЭ.

При лечении глюкокортикостероидами инфильтраты исчезают через 10 дней.

Разграничение видов пневмонии

Характер имеющегося воспаления легких укажет на его источник. Пневмококковую острую пневмонию сопровождает озноб, высокая температура, головная боль. Если микробы попали в кровоток, то озноб может быть выраженным, особенно у детей. Пожилым людям такая реакция не свойственна.

Для бактериального поражения легких характерны жгучие боли при дыхании в грудной клетке. При вирусной и микоплазменной инфекции эти симптомы не наблюдаются, зато выражена головная боль, возможна сыпь.

Характер мокроты:

- бактериальная пневмония – слизисто-гнойная, густая;

- вирусная и микоплазменная – малое количество;

- абсцесс легких – гнойный запах;

- отек легких – обильная, пенистая, розовая;

- долевая пневмония – ржавая;

- бронхоальвеолярный рак – слюнообразная;

- бронхоэктаз- обильная, гнойная, с кровью.

Бактериальное воспаление легких может сопровождаться поражением печени, повышением активности печеночных ферментов и уровня мочевины в крови.

В анализе крови основным показателем вида инфекции легких является уровень лейкоцитов. Лейкоцитоз выражен при бактериальных формах пневмонии (более 15×109/л), при микоплазменной и вирусной показатель почти не изменяется.

У детей

Для постановки точного диагноза легочного заболевания у ребенка разработан ряд методик. Все они учитывают возрастные особенности пациентов, этиологию пневмонии, факторы, способствующие ее развитию, формы протекания болезни (патогенез).

Анатомо-физиологические особенности детского организма обуславливают склонность к развитию пневмоний в раннем возрасте, возможность перерастания в хроническую форму и тяжесть протекания. Не менее важную роль в развитии воспаления легких играют:

- переохлаждение;

- плохой уход за ребенком;

- нарушение правил гигиены;

- искусственное вскармливание;

- антисанитарные условия жизни, в т.ч. сырые помещения;

- ранее перенесенные инфекционные заболевания.

Наиболее вероятным патогеном при внебольничной пневмонии у детей в возрасте до 6 месяцев являются вирусы, стафилококки и грамотрицательная флора. Позже – пневмококк и Н.influenzae типа В.

В подростковом возрасте добавляется стрептококк.

При внутрибольничной инфекции источником заражения как взрослых, так и детей скорее всего будут энтеробактерии, кишечная палочка, стафилококк, протей, псевдомонас.

Дифференциальный диагноз пневмонии у детей предполагает несколько видов классификаций патологии:

- По типу различают очаговую, сегментарную, крупозную и интерстициальную острую.

- По локализации – в доле легкого, в сегменте, одностороннюю и двухстороннюю.

- По виду: внебольничную и внутрибольничную, перинатальную, вентилятор-ассоциированную, аспирационную, иммунодефицитную.

- По тяжести: легкую, средней тяжести и тяжелую с осложнениями. При этом осложнения делятся на легочные (плеврит, пневмоторакс) и внелегочные (сердечно-сосудистая недостаточность, инфекционно-токсический шок, ДВС-синдром, респираторный дистресс-синдром).

При всех видах воспаления легких у детей в процесс вовлекаются все структурные элементы органа, затрудняется газообмен, увеличивается частота дыхания, снижается легочная вентиляция при крайней нужде в кислороде. Патология может затронуть сердце, которое вынуждено компенсировать недостаток кислорода повышенной интенсивностью сокращений с последующей дистрофией сердечной мышцы.

Дефицит кислорода вызывает нарушение обменных процессов, закисление крови. Далее наблюдается гипоксемия и гипоксия. Прекращение усвоения кислорода внешне проявляется в синюшности лица (гипоксемия) или землисто-сером цвете (гипоксия). Последующие глубокие нарушения обмена могут стать необратимыми и вызвать смерть.

Критериями диагностики острой пневмонии у детей являются:

- При аускультации легких учащенное дыхание и рост сердечных сокращений на фоне апноэ, стонущий характер дыхания, пузырчатые хрипы, бронхофония.

- Повышение температуры более 38 градусов на протяжении не менее 3 дней.

- Сухой кашель, дыхательная недостаточность, ое дрожание.

- На рентгеновских снимках тени в виде очагов поражения, затемнения.

- Анализ крови говорит о лейкоцитозе, моча и кал без патологических отклонений.

О признаках дыхательной недостаточности можно узнать из таблицы 2.

Таблица 2. Клинико-лабораторная характеристика дыхательной недостаточности у детей, больных острой пневмонией (По А. Ф. Туру, А. Ф. Тарасову, Н. П. Шабалову, 1985).

| I | Одышка в покое отсутствует. Цианоз периоральный, непостоянный, усиливается при беспокойстве. Бледность лица, AД — нормальное, реже — умеренно повышено. Ps:ЧД = 3,5-2,5:1, тахикардия. Поведение не изменено, иногда беспокойство | МОД (минутный объем дыхания) увеличен, РД (резерв дыхания) уменьшены. ЖЕЛ (жизненная емкость легких), ДЭ (дыхательный эквивалент) повышению ОД (объем дыхания) несколько понижен | Газовый состав крови в покое неизменен или насыщение крови кислородом умеренно снижено (на 10%; рО2 = 8,67-10,00 кПа, однако при дыхании кислородом оно приближается к норме. Гиперкапния (РСО2выше, чем 4,67 кПа или РСО2 в норме. Закономерных изменений в КОС нет Повышение содержания углекислого газа в крови. |

| II | Одышка в покое, дыхание с участием вспомогательных мышц, втягивание межреберных промежутков и надгруднинной ямки. Ps: ЧД = 2-1,5:1, тахикардия. Цианоз периоральный, конечностей, постоянный, не исчезающий при дыхании кислородом, но отсутствует в кислородной палатке. Генерализованная бледность ногтевого ложа. AД повышено. Поведение: вялость, адинамия, снижение мышечного тонуса. | МОД увеличен. ЖЕЛ снижена более чем на 25-30%. РД и ОД уменьшены до 50% и меньше. ДЭ значительно повышен, что свидетельствует о выраженном снижении утилизации кислорода в легких. | Кислородное насыщение крови составляет 70-85% (рО2 = 7,33-8,53 кПа. Гиперкапния (РСО2выше чем 6,0 кПа; рН крови — 7,34-7,25 (ацидоз); дефицит оснований (BE) увеличен. Уровень бикарбонатов плазмы определяют по характеру ацидоза. КОС зависит от состояния гемодинамики |

| III | Одышка выражена (частота дыхания — более 150% от нормы), нерегулярное дыхания, периодически -брадипное, парадоксальное дыхание. Уменьшение или отсутствие дыхательных шумов на вдохе, AД снижено. Цианоз генерализованный. Цианоз губ, слизистых оболочек не исчезает при дыхании кислородом. Генерализованная бледность, мраморность. Поведение: вялость, сознание угнетено, снижение тонуса скелетных мышц, кома, судороги. | МОД уменьшен, ЖЕЛ и ОД снижены более чем на 50%, РД = 0 | Насыщение крови кислородом -менее 70% (рО2 ниже 5,33 кПа; декомпенсированный ацидоз (рН меньше чем 7,2). BE больше, чем 6-8; гиперкапния (РСО2, больше чем 9,87 кПа), уровень бикарбонатов и буферных оснований (ВЕ) понижен |

Загрузка…

Источник: https://MedBoli.ru/dyhatelnaya-sistema/pnevmoniya/differentsialnyj-diagnoz-pri-pnevmonii