Туберкулезный плеврит дифференциальная диагностика

Туберкулёзный плеврит

Туберкулёзный плеврит — это воспалительный процесс плевральной полости, спровоцированный поражением легких микобактериями.

Может протекать как самостоятельное заболевание, но чаще развивается на фоне туберкулёза лёгких. Среди всей массы диагностируемых случаев туберкулёза органов дыхания он составляет от 8 до 13 %.

Чаще всего данным заболеванием страдают люди до 40 лет, преимущественно мужского пола.

Стадии развития

- Начальная экссудативная — характеризуется высокой сенсибилизацией, иммунные клетки активно реагируют на возбудителя болезни, но в плевральной полости микобактерий немного. По мере развития заболевания в полости плевры интенсивно продуцируется жидкость. В этой стадии лимфодренаж не допускает скопления чрезмерного количества плевральной жидкости.

- Прогрессирующая — заболевание переходит в стадию образования гнойного экссудата. На отдельных участках плевры возникают спайки, из которых потом формируются рубцы. Лимфатическая система не справляется с нагрузкой, в результате развивается отёк, а жидкость с гноем скапливается в области очага инфекции.

При проникновении в плевральную полость большого количества патогенов из лёгких, развивается обширное воспаление с образованием туберкулёзных бугорков.

- Хроническая форма — если удаление патогенов невозможно, формируется фиброз, ограничивающий область воспаления. Тогда туберкулёз плевры переходит в хроническую форму.

Фиброз негативно сказывается на функциональных возможностях лёгких, снижая их подвижность, а толщина плевры возрастает.

Механизм проникновения микобактерий в плевральную полость

Микобактерии оказываются в полости плевры разными путями. К ним относятся: гематогенный или лимфогенный путь, а также попадание палочки Коха из лёгочных очагов в плевру при контакте.

В редких случаях возбудитель болезни попадает на участки плевры из внешней среды.

Это случается при проникающих ранениях или открытых ранах грудины, а также при вскрытии грудной клетки с целью оперативного вмешательства в отсутствие достаточной антисептической обработки.

Формы заболевания и их симптомы

По клинике выделяют плеврит:

По выраженности проявлений туберкулёзный плеврит классифицируется на:

- острый;

- подострый;

- хронический.

В зависимости от локализации выделяют:

- диафрагмальную;

- костальную;

- медиастенальную;

- верхушечную форму туберкулезного плеврита.

Сухой или фибринальный

Фибринальный плеврит характеризуется наличием нескольких отдельных очагов воспаления на поверхности плевры, на которые откладывается фибрин.

К симптомам относятся:

- болевые ощущения в груди, локализующиеся в области поражения;

- непродуктивный кашель;

- общее недомогание;

- незначительное повышение температуры.

Болевые ощущения становятся более интенсивными при совершении глубокого вдоха, кашле и надавливании в область межреберья.

При дыхании наблюдается отставание лёгкого, находящегося с той стороны, где локализуется воспалительный процесс. При выслушивании можно вычленить шумы трения лепестков плевры.

На рентгенограмме видна недостаточная подвижность диафрагмы, неровность её очертаний, а также затенённость в очагах поражения.Протекает фибринальный туберкулёзный плеврит при благоприятном прогнозе и успешно излечивается, однако могут развиваться рецидивы. Терапия проводится с применением стандартных препаратов и схем, с учётом восприимчивости микобактерий и лояльности организма к медикаментозным средствам.

Экссудативный

Серозная форма является самой часто встречающейся разновидностью плеврита туберкулёзного происхождения. Для него характерно неторопливое начало с постепенным нарастанием симптомов.

Температура на начальной стадии повышается незначительно, чувствуется слабость, вялость, может проявляться кашель, боль в области в груди.

По мере развития болезни и накопления жидкости в плевральной полости, боли в грудной клетке нарастают, температура увеличивается, развивается одышка, в дальнейшем не проходящая даже в покое. Это обусловлено сдавливанием трахеи и других органов средостения, а также пневмотораксом лёгкого.

Рентгенологические признаки экссудативного плеврита зависят от области локализации экссудата. При лабораторном исследовании крови выявляется повышение уровня лейкоцитов и ускорение СОЭ. В тестах сыворотки на белковые фракции наблюдаются существенные сдвиги в содержании глобулинов (увеличивается) и альбуминов (уменьшается).

Гнойные плевриты, эмпиема

Одна из самых тяжёлых и опасных форм туберкулёзного плеврита. Эмпиема плевры развивается вследствие разрыва туберкулёзной каверномы в полость плевры, и накапливания гнойного экссудата.

Возможно формирование свища в бронхах. Также могут наблюдаться затруднения дыхания на фоне коллапса лёгкого. Наличие таких признаков обычно говорит о необходимости операции.

Туберкулез плевры

Туберкулез плевры может проявляться как обособленно, так и в сочетании с другими признаками, в частности с патологическим процессом в легких. Туберкулезная кавернома при субплевральном ее расположении способна прорваться в плевральную полость, вызвать впоследствии обширный казеозный некроз. Последний сопровождается гнойной воспалительной реакцией плевры.

Признаки такие:

- наличие многочисленных очагов милиарного типа;

- образование одиночных крупных очагов с элементами казеозного некроза;

- обширная казеозно-некротическая реакция.

Общие признаки

Основным признаком для туберкулёзного плеврита считается одышка. Этот симптом нарастает по мере прогрессирования болезни и не всегда исчезает после излечения. Больного мучают приступы сухого кашля, сопровождающиеся интенсивными болями в грудине. Признаком туберкулёзной этиологии заболевания является наличие в мокроте кровяных включений.

Ещё один характерный для туберкулёзного плеврита симптом — это смещение трахеи, вызванное давлением плевральной жидкости в лёгких. Помимо специфических признаков у больного наблюдаются клинические проявления туберкулёза и других инфекционных заболеваний. К ним относятся повышенная температура, слабость, отсутствие аппетита, низкий жизненный тонус, рвотные позывы.

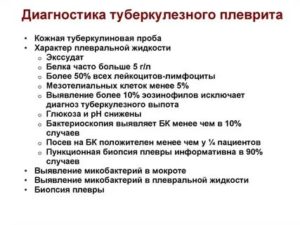

Диагностика

Разновидности туберкулёзного плеврита имеют специфические физиологические, рентгенографические и лабораторные данные.

Если возникает подозрение на плеврит туберкулёзной этиологии, требуется консультация фтизиатра.

При осмотре лёгкие выслушиваются и простукиваются, при этом наличие свободного плеврального выпота легко определяется. Выпот говорит о том, что патология имеет туберкулёзную этиологию.

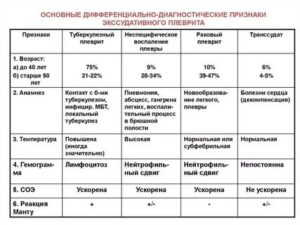

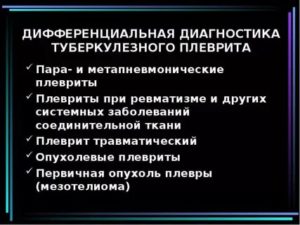

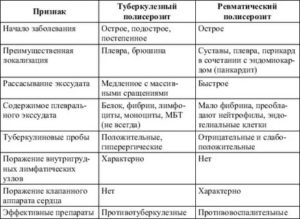

В комплекс диагностических мероприятий по исследованию дыхательных путей и лёгких обязательно входит рентгенология, томография и бронхоскопия. Рентгенологически плеврит выглядит как тень, скрывающую бронхи и кровеносные сосуды лёгких. Также весьма информативным методом диагностики является биопсия плевры.При постановке окончательного диагноза «туберкулёзный плеврит» дифференциальная диагностика является важным моментом. Она проводится в отношении плевритов иного генеза, обязательно нужно дифференцировать туберкулёзный вид от опухолевой или онкологической природы, плеврита при пневмонии и коллагенозах.

Лечение

Так как больной заразен и представляет опасность для окружающих, лечение проводится в условиях стационара в туберкулёзном диспансере. Это нужно также для осуществления полного спектра диагностических и лечебных мероприятий, и обеспечения контроля за состоянием пациента со стороны медицинского персонала.

Основным методом лечения туберкулёзного плеврита является антибактериальная терапия с применением противотуберкулёзных препаратов. Действенность лечения существенно повышается при применении кортикостероидов, их назначают на начальном этапе лечения. После того, как минует острая фаза, для скорейшего рассасывания применяют лекарственный электрофорез с препаратами кальция.

При гнойной форме туберкулёзного плеврита пациенту требуется регулярное, систематическое промывание плевральной полости с целью удаления гноя. Для промывания используют антисептические и дезинфицирующие растворы. В отсутствие эффекта от консервативной терапии может быть показано оперативное вмешательство.

Пациенту обеспечивается постельный режим, специальное питание (диета №11). Рацион отличается повышенной калорийностью и обеспечивает истощённый болезнью организм необходимыми микроэлементами и витаминами. Вводится ограничение на употребление жидкости и поваренной соли.

Больше о диете при туберкулезе читайте на нашем портале.

Профилактика

Профилактика всех лёгочных патологий, включая туберкулёз и туберкулёзный плеврит, заключается в своевременной вакцинации и регулярном прохождении флюорографии.

Также необходимо внимательно следить за самочувствием, и при первых тревожных признаках обращаться к врачу. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением и игнорировать симптомы заболевания.

Своевременно начатое лечение является залогом выздоровления и возвращения к полноценной жизни.

Источник: http://tbdoc.ru/class/plevrit.html

Туберкулезный плеврит | Издательство ПИМУ — Part 6

Наибольшую информацию дает ультразвуковое исследование грудной клетки. С помощью УЗИ определяется не только объем выпота. По показателям эхогенности можно отличить серозный экссудат от гнойного. УЗИ позволяет повысить точность диагностики ограниченных синусовых, базальных, междолевых, осумкованных и плащевидных костальных выпотов (рис. 11).

Рис. 11. Ультразвуковая картина экссудативного плеврита (стрелками указан уровень жидкости)

Сочетание рентгенологических методов с УЗИ и КТ (рис. 12) дает возможность охарактеризовать не только распространенность и локализацию выпота, но и изменения легких и других внутренних органов.

Рис. 12. Компьютерная томограмма больного с экссудативным плевритом

Достоверная рентгенологическая диагностика туберкулезного плеврита при первичном обследовании возможна лишь при одновременном выявлении туберкулеза легких или других внутренних органов.

Оценка динамики процесса в течение 1,5–3 месяцев при условии исключения других болезней, сопровождающихся выпотом, также дает основание для уверенной диагностики туберкулезного плеврита примерно у 90% больных.

Методы диагностики туберкулезного плеврита

Применяющиеся в настоящее время методы исследования во фтизиатрии подразделяются на три группы: обязательные, дополнительные, факультативные.

Обязательные методы должны применяться ко всем больным без исключения, дополнительные и факультативные методы — только по показаниям.

Правильный выбор дополнительного или факультативного метода, выявляющего специфические и информативные признаки заболевания, часто определяет успешность дифференциальной диагностики.

Обязательный диагностический минимум (ОДМ) включает: углубленный сбор жалоб и анамнеза; объективное обследование больного; анализы крови и мочи; рентгенографию грудной клетки или флюорографию; микроскопическое исследование мокроты не менее трех раз; стандартный туберкулиновый тест с 2 ТЕ (реакция Манту). ОДМ проводится в любом лечебном учреждении в течении 4–5 дней.

Если по данным ОДМ диагноз не устанавливается, то переходят ко второму этапу диагностики, во время которого используют дополнительные методы исследования (ДМИ), подразделяющиеся на две группы.Первая группа включает повторные исследования мокроты на МБТ методом флотации, люминесцентной микроскопии, посева, цитологические исследования мокроты и экссудата, поиск ДНК МБТ методом ПЦР; томографию легких и средостения; иммунологические исследования (реакция бластотрансформации с ППД; торможения миграции лейкоцитов), ИФА и другие серологические реакции с туберкулезным антигеном.

Суммарная оценка данных ОДМ и ДМИ I позволяет поставить диагноз или составить более глубокое и целостное представление о характере заболевания, значительно сузить дифференциально-диагностический ряд.

Для морфологического подтверждения предполагаемого заболевания используют вторую группу ДМИ. Она включает в себя методы инструментального исследования и диагностические операции. Эти методы позволяют проводить цитологические и гистологические исследования, что дает возможность верифицировать диагноз.

Указанный комплекс исследований позволяет установить диагноз в абсолютном большинстве случаев.

Третий этап — факультативные методы исследования (ФМИ). Изучаются функции различных органов и систем. Наиболее важными ФМИ являются исследования функции внешнего дыхания и кровообращения, функции печени, состояния свертывающей системы и газового состава крови.

Таким образом, диагностика туберкулеза плевры должна основываться на тщательном анализе следующих составляющих:

- анамнез с учетом возможно перенесенного или текущего туберкулеза;

- клиническая картина инфекционного процесса;

- симптомы, выявленные при физикальном и рентгенологическом обследовании больного;

- состав плеврального экссудата;

- данные клинических и биохимических анализов крови;

- результаты туберкулинодиагностики;

- микроскопическое и бактериологическое исследование экссудата;

- биопсия плевры с морфологической верификацией процесса.

Туберкулиновые пробы зависят от характера процесса и тяжести состояния больного: они могут быть отрицательными, но по мере повышения сопротивляемости организма становятся положительными и даже ярко выраженными. При аллергическом характере туберкулезного плеврита они положительные или гиперергические, при эмпиеме — отрицательные.

Положительный результат туберкулиновых проб при туберкулезном плеврите отмечается не более чем в 20% случаев, т.е. считать этот тест информативным нельзя.

Лабораторные данные. В крови отмечаются лейкоцитоз, сдвиг формулы влево, лимфо- и эозинопения, умеренный моноцитоз и высокая СОЭ — до 35–40 мм/ч при экссудативном плеврите, до 50–60 мм/ч — при гнойном. При фибринозном плеврите СОЭ составляет 15–25 мм/ч.

При геморрагическом характере экссудата может иметь место гипохромная анемия. При стабилизации, а тем более во время рассасывания плеврального экссудата, возникает тенденция к нормализации гемо-граммы и СОЭ, появляется эозинофилия.

Картина крови и СОЭ восстанавливаются только после полной и стойкой ликвидации воспалительных изменений в плевре и стихания обострения туберкулеза легких и лимфатических узлов.

В протеинограмме, особенно при гнойном плеврите, наблюдается снижение уровня альбуминов и увеличение содержания всех глобулиновых фракций.

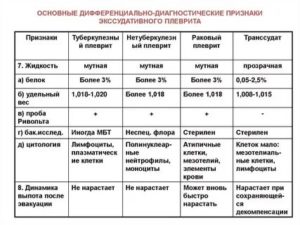

Исследование экссудата. При экссудативном плеврите выпот чаще серозный.

Серозный экссудат — лимонно-желтая жидкость, слегка опалесцирующая, с удельным весом около 1022 и содержанием белка от 3 до 6%, или 30 г/л и более.

В зависимости от источника обсеменения экссудат в плевральной полости может носить лимфоцитарный (более 50%) или нейтрофильный характер. При относительно ограниченном казеозном некрозе экссудат становится серозно-гнойным.

При аллергическом плеврите экссудат носит серозный или серозно-геморрагический характер. При этом клеточный состав экссудата — лимфоцитарный или эозинофильный (более 10%). В экссудате не обнаруживаются МБТ.

При постепенном рассасывании экссудата в нем нарастает лимфоцитоз. Наличие нейтрофилов в экссудате в разгар болезни также не исключает его туберкулезную этиологию и свидетельствует о переходе в гнойный процесс.К специфическим тестам туберкулезной этиологии плеврита относятся повышенная активность аденозин-дезаминазы (АДА) в экссудате — более 30 ЕД/л и положительные результаты кожных туберкулиновых проб.

Бактериологическое исследование экссудата не обладает высокой диагностической эффективностью.

Микобактерии туберкулеза обнаруживаются лишь в 1–15% случаев, при массивном туберкулезном поражении плевры. Отсутствие МБТ в экссудате не отрицает его туберкулезную природу.

Весьма полезным в дифференциальной диагностике плевритов является определение уровня глюкозы плеврального содержимого. Низкое содержание (менее 3,33 ммоль/л) характерно для туберкулеза, опухолевого поражения, ревматического и парапневмонического плеврита. При других вариантах плевритов содержание глюкозы в экссудате обычно равно таковому в сыворотке крови.

Интенсивность воспаления в плевральной полости обычно коррелирует с повышением лактатдегидрогеназы (ЛДГ). Наряду с ЛДГ по специальным показаниям в экссудате можно определять и другие маркеры воспаления: металлопротеазы, интерлейкины.

Иммунологическое исследование плеврального содержимого направлено на обнаружение либо этиологически значимых агентов (антигены), либо следов их пребывания (антитела). Для этой цели используются иммуноферментный анализ и полимеразно-цепная реакция.

Этиологию плеврита можно установить с помощью пункционной или торакоскопической биопсии плевры с последующим морфологическим исследованием биоптатов и посевом фибрина и экссудата.

При адгезивном плеврите в зоне поражения свободной плевральной полости нет. В данном случае для биопсии плевры выполняется мини-торакотомия с последующим морфологическим исследованием биоптатов и посевом фибрина.Наиболее информативным при диагностике туберкулезного плеврита является морфологическое исследование (по сравнению с бактериологическим). Информативность одновременного использования гистологического и бактериологического исследований в первые два месяца болезни составляет 96–100%.

Дифференциальная диагностика туберкулезного плеврита

Клинико-рентгенологические признаки плеврального выпота мало отличаются при различных заболеваниях. Существует более 50 таких заболеваний, при которых возникает плевральный синдром и накапливается выпот.

По данным В.А. Соколова (1998), всего четыре нозологические формы (туберкулез, пневмония, рак, мезотелиома плевры) составляют 87,2% всех случаев плевритов. При этом половина всех наблюдений приходится на туберкулез, 17,9% — на парапневмонический плеврит, 14,9% — на раковый метастатический плеврит, 4,7% — на мезотелиому плевры, и только 12,8% — на другие заболевания.

Совершенно очевидно, что дифференциальная диагностика должна осуществляться в первую очередь в отношении наиболее частых поражений. Поэтому прежний принцип диагностики, когда в первую очередь нужно было установить или отвергнуть туберкулез, существенно меняется: диагностические тесты должны оцениваться сразу по отношению к наиболее частой группе заболеваний.

Туберкулезный и парапневмонический плеврит

Бактериальная и вирусная пневмония является частой нозологической формой заболевания. При этом в значительном числе случаев отмечается осложненное течение, сопровождающееся парапневмоническим плевритом и эмпиемой плевры.

Источник: https://medread.ru/tuberkuleznyj-plevrit/6/

Туберкулезный плеврит легких

Туберкулезный плеврит – это воспалительный процесс, развивающийся в плевре (серозной оболочке, окружающей легкие) и имеющий туберкулезное происхождение. Он может протекать в сухой или экссудативной форме. Наиболее частой причиной данной патологии является наличие в организме туберкулеза в активной фазе.

Разновидности

Заболевание классифицируется по особенностям патогенеза на следующие виды:

- аллергический – развивается на фоне индивидуальной чувствительности организма;

- туберкулез плевры – для него характерны обширные некротические поражения;

- перифокальный – при данном виде плеврита воспаление, идущие из легких, распространяется на плевру.

По плевральному составу заболевание подразделяется на следующие виды:

- Фибринозный (сухой). На участках, пораженных болезнью, откладывается фибрин. Это приводит к потере плеврой своей гладкости.

- Экссудативный (выпотный). С начала развития заболевания активно выделяется экссудат и скапливается в полости серозной оболочки.

- Гнойный. Плевра поражается МБТ (микобактерия туберкулеза) или субплевральный очаг прорывается.

Плеврит туберкулезный подразделяется еще на несколько видов:

- инфекционный, развивающийся после проникновения в легкие стафилококка, пневмококка, палочка Коха;

- неинфекционный, развивающийся различных патологий, например ревматизма или рака легкого;

- идиопатический, причины которого пока не выяснены.

По форме течения патология подразделяется на острую, подострую и хроническую.

Симптоматика

У туберкулезного плеврита симптомы начинают проявляться постепенно. Сперва человека начинают мучить кашель и лихорадка, появляются проблемы с дыханием. Но так бывает не у всех больных. Случается, что признаки болезни в начале ее развития отсутствуют.

При наличии гноя в экссудате симптомы могут быть следующими:

- повышение температуры тела до критических значений – 40°C;

- повышенное потоотделение в ночные часы, выступающий пот не имеет запаха;

- снижение веса, связанное не только с ухудшением аппетита, но и с развитием болезненного процесса;

- сухой кашель, который часто проявляется ночами.

При острой форме патологии больного мучает изнуряющий кашель, в области легких ощущается постоянная сильная боль, губы приобретают синюшный оттенок, а вены на шее набухают.

Заразен или нет

Не всегда туберкулезный плеврит заразен. Если у пациента фибринозная форма, то выделения микобактерий в окружающую среду не происходит. Поэтому такой больной не опасен для окружающих. Если в плевре имеются очаги с экссудатом, и выделяется много мокроты, то возбудитель заболевания передается окружающим.

Заразны или нет мокрота и экссудат, определяется с помощью посева биологических жидкостей на питательные среду. Если в них буду обнаружены микобактерии, то пациенту диагностируется открытая форма патологии, а это значит, что он становится опасен для окружающих.

Туберкулезный плеврит: заразен или нет, симптомы, лечение — Про Легкие

Туберкулезный плеврит – это воспалительный процесс плевры туберкулезного происхождения либо по-другому плеврит туберкулезной этиологии. Болезнь способна проходить в сухой форме, а так же с формированием выпота (экссудата) в плевральной полости.

Заболевание может иметь рецидивирующий, острый и хронический характер. Зачастую формируется у людей, предрасположенных к туберкулезу легких.

Поражаются оболочки, покрывающие легкие и образовывающие плевру. В организм попадает лимфогенным (через лимфу) либо гематогенным (через кровь) путем.

Классификация туберкулезного плеврита

Туберкулезный плеврит бывает сухим (фибринозным) и выпотным (экссудативным).

При сухом плеврите очень мало экссудата, но он богат фибрином. Образовавшийся выпот довольно стремительно расходится, а фибрин остается на плевре, со временем от него образовываются фиброзные тяжи, они закупоривают сосуды и просветы легких, тогда сухой плеврит переходит в адгезивный.

Туберкулезный плеврит

Чаще диагностируется экссудативный туберкулезный плеврит, который отличается большим количеством экссудата. Экссудативный плеврит в то же время подразделяется на:

- серозный;

- геморрагический;

- холестериновый;

- гнойный выпот.

По составу клеток подразделяется на:

- лимфоцитарный;

- эозинофильный;

- нейтрофильный.

Если уровень проницаемости капилляров в плевре резко увеличивается, то выпот преобразовывается в серозно-геморрагический либо геморрагический. При холестериновом выпоте экссудат желтоватого цвета и более густой, отличается высоким уровнем холестерина.

- аллергический;

- перифокальный;

- туберкулезный;

- гнойный.

В развитии туберкулезной этиологии отличают три периода:

- Увеличение объема экссудата, что делает его симптомы более ярко выраженными.

- Стабилизация, выработка экссудата приостанавливается.

- Экссудат рассасывается, клинические признаки отступают.

к оглавлению ↑

Туберкулёзная эмпиема плевры

Эмпиема плевры – гнойный туберкулезный плеврит, который зарождается благодаря нагноению экссудата либо при разложении плевры. Гнойному плевриту свойственно накапливание гноя в полости с поджиманием легкого.

Зачастую в гнойном содержании выявляется присутствие микобактерии туберкулеза, гнойный выпот не рассасывается.

Его можно удалить при помощи оперативного вмешательства либо он прорывается сквозь грудную стенку или бронхи. Все это приводит к тому, что листки плевры начнут утолщаться, образуются рубцы, содействуя склеиванию полости эмпиемы.

В анализах крови повышенный уровень лейкоцитов, с большей частью молодых клеток, повышена СОЭ, развитие малокровия. Если лихорадка продолжается долго, то пациент стремительно теряет вес. При тяжелой форме нагноительного развития летальные исходы происходят в 5-15%.

При осложнениях гнойного туберкулезного плеврита происходит формирование свищей, гной прорывается в ткани и начинается заражение крови.

к оглавлению ↑

Причины и диагностика

Причиной заболевания становятся вредоносные бациллы, самым опасным значится палочка Коха – бактерия туберкулеза. Чаще возникает у молодых людей до сорока лет, немного чаще болеют мужчины. Возникновение болезни может произойти благодаря таким факторам:

- онкология;

- сахарный диабет;

- применение глюкокортикоидов;

- контакт с туберкулезными больными;

- переохлаждение;

- плохое питание;

- индивидуальная предрасположенность к туберкулезу.

По той причине, что симптомы очень похожи на признаки других болезней дыхательной системы, по внешним признакам определить туберкулезный плеврит довольно сложно.

Именно поэтому основным диагностическим методом считается проведение рентгена грудной клетки. На рентгеновском снимке больного видны многочисленные белые пятна на темном фоне, наиболее часто они располагаются на верхней части легких.

При малейшем опасении на существование туберкулезного происхождения болезни пациент должен проконсультироваться с фтизиатром.

При обнаружении экссудата в плевральной полости нельзя забывать, что это может быть результат осложнения туберкулеза. Именно поэтому необходимо пройти исследование органов дыхания (рентген, томография, трахеобронхоскопия).

В выпоте изредка обнаруживаются бациллы туберкулеза, хотя на плевре пораженного легкого есть много туберкулезных гранулем в виде выпуклостей, поэтому эффективней провести торакоскопию и биопсию, это будет более достоверным способом диагностики туберкулезного плеврита.

Пневмонический плеврит получает развитие вместе с воспалением легких, экссудат серозный, в несущественном объеме. Если появляется лихорадка, то это говорит о развитии гнойного выпота.

При дифференциальной диагностике туберкулезного и пневмонического плеврита необходимо принимать во внимание присутствие пневмонии легких и существование гноя в выпоте.

Раковый плеврит начинается с обнаружения метастаз в легких, дает возможность установить первичную онкологию. Наблюдается стабильное накопление выпота, независимо от его регулярного удаления.Плевральный экссудат при болезнях соединительной ткани способен обнаружиться, если первичная болезнь протекает достаточно давно и будет его начальным симптомом. Как единственное заболевание плеврит обнаруживается очень редко, по этой причине его происхождение определяется по основной болезни. Если диагностика затруднительна, то для постановки диагноза проводят биопсию плевры.

к оглавлению ↑

Симптомы

Сухой плеврит обычно имеет вторичную этиологию либо осложнение других болезней дыхательной системы, поэтому его признаки способны маскировать главный очаг заболевания.

Основным симптомом считаются режущие болевые ощущения в области груди, которые значительно увеличиваются во время кашля, резких движений и при тяжелом дыхании. Эти боли вынуждают больного ложиться на больную сторону, чтобы хоть как-то сдерживать движения грудной клетки.

При дыхании больного видно, что пораженная часть отстает. Также отличительным признаком является то, что при аускультации слышно звук трения плевры. Температура тела немного повышается, иногда возникает озноб, ночью повышается потливость, общая слабость. Также больного сопровождают икота, метеоризм – скопление газов желудочно-кишечного тракта, напрягаются мышцы пресса.

Развитие сухого плеврита напрямую зависит от первостепенного заболевания. У многих пациентов все симптомы исчезают через 2-3 недели, часто возвращаются рецидивами. Если у пациента сопутствующий туберкулез, то лечение долгое, причем зачастую сопровождается поступлением выпотного экссудата в плевральную полость.

При экссудативном плеврите появляются ноющие болевые ощущения с пораженной стороны грудной клетки, мучительный кашель без мокроты.

При дыхании пораженная часть отстает от здоровой, слышен звук трения плевры. По мере того, как накапливается выпот, ноющая боль заменяется ощущением тяжести, начинается одышка, зачастую начинается цианоз — посинение кожи.

- недомогание;

- повышенная температура тела (при сопутствующей эмпиеме плевры – озноб);

- снижение аппетита;

- повышение потливости.

При развитии осумкованного плеврита появляются следующие признаки:

- затруднение глотания,

- отек кожа лица и шеи,

- сиплый голос.

Серозный плеврит, который спровоцирован бронхогенной онкологией, зачастую проявляется кровохарканье. Плевриты, спровоцированные волчанкой, выдают себя перикардитом — воспалительное процесс серозной оболочки сердца, заболеваниями почек и суставов. Метастатическим плевритам характерно замедленное скопление выпота, внешние симптомы не выражены.

Большое содержание выпота приводит к смещению средостения в другую сторону, нарушению дыхания – становится более поверхностным и частым, а также нарушению работы сердца и сосудов, развитие тахикардии.

- режущие боли в боку;

- сухой кашель;

- повышенная (37-38 °С) либо высокая (38°С — 39°С) температура;

- недомогание;

- тяжелое дыхание.

к оглавлению ↑

Лечение туберкулезного плеврита

Лечение экссудативного туберкулезного плеврита проходит исключительно в стационаре противотуберкулезной больницы. Поскольку состояние таких больных довольно тяжелое, необходимо проводить диагностические и терапевтические мероприятия, которые нельзя проделать в домашних условиях.

Туберкулез и туберкулезный плеврит — это заразное заболевание, которое чаще всего передается воздушно-капельным путем, особенно если в мокроте есть микобактерии болезни.

Лечение туберкулезного плеврита начинается с назначения трех либо четырех препаратов от туберкулеза:

- Стрептомицин.

- Пиразинамид.

- Рифампицин.

- Этамбутол.

- Изониазид.

Иногда также назначается Преднизолон, который позволяет достичь предотвращения накопления экссудата. Если же формирование выпота продолжается, то осуществляются дополнительные плевральные пункции с впрыскиванием антибиотиков в полость плевры. Для ускорения расправления легкого и образования сращений листков плевры способствует дренирование плевральной полости.

Когда начинается рассасывание выпота, используются:

- НПВС (нестероидные противовоспалительные средства);

- электрофорез;

- гимнастика для дыхания.

Если образовался бронхоплевральный свищ, то есть необходимость провести оперативное вмешательство.

При скоплении значительного объема жидкости в плевральной полости назначается плевральная пункция, с ее помощью и выводится экссудат, часто необходимо несколько таких мероприятий. Делается это с целью предупреждения формирования рубцов в полости плевры.

Спустя три месяца после начала лечения определяется достигнутый эффект, если он неудовлетворительный, то происходит замена одних антибиотиков на другие. В общей сложности терапия туберкулезного плеврита продолжается не менее 6-9 месяцев.

Особенно в этот период времени больным необходима хорошая пища с достаточным количеством белка, но с уменьшенным добавлением соли, также необходимо употреблять витамины.Не следует пить разнообразные травяные отвары, следуя методам народной медицины, так как есть необходимость снизить количество употребляемой жидкости в связи с выделением плеврального экссудата. В период лечения более целесообразно будет принимать лекарственные препараты, назначенные врачом.

При терапии туберкулёзной эмпиемы плевры первоначально требуется приостановить разрушение тканей. Каждый день выполняется выведение гноя, плевральная полость обрабатывается антисептиком, впрыскивается антибиотик. Если положительных результатов в ходе лечения не наблюдается либо гнойный плеврит хронической стадии, то необходимо прибегнуть к хирургическому вмешательству.

Для профилактики болезни проводят вакцинацию и туберкулинодиагностику у детей, взрослые каждый год должны проходить флюорографию и избегать контакта с больными людьми.

Статья помогла вам?

Дайте нам об этом знать — поставьте оценку

Источник: https://gorclinbol.ru/tuberkulez/tuberkuleznyj-plevrit-zarazen-ili-net-simptomy-lechenie.html

Туберкулезный плеврит: заразен или нет, дифференциальная диагностика и лечение

Туберкулезный плеврит – это воспалительный процесс плевры туберкулезного происхождения либо по-другому плеврит туберкулезной этиологии. Болезнь способна проходить в сухой форме, а так же с формированием выпота (экссудата) в плевральной полости.

Заболевание может иметь рецидивирующий, острый и хронический характер. Зачастую формируется у людей, предрасположенных к туберкулезу легких.

Поражаются оболочки, покрывающие легкие и образовывающие плевру. В организм попадает лимфогенным (через лимфу) либо гематогенным (через кровь) путем.

- Туберкулёзная эмпиема плевры