Тубарная дисфункция

Симптомы и лечение дисфункции слуховой трубы

Причиной снижения остроты слуха могут быть различные нарушения работы слухового аппарата. К тугоухости и потере слуха часто приводит дисфункция слуховой трубы, возникающая как у взрослых, так и у детей. Ее развитие связано с ухудшением проходимости канала или его полной закупорки. Вследствие этого страдает работа основных функций слуховой трубы: вентиляция, дренаж, защита.

Причины развития и симптоматика заболевания

Слуховая труба как часть слухового аппарата несет в себе важный набор функциональных характеристик, который состоит из защиты, вентиляции и дренажа. Благодаря вентиляционной функции поддерживается нормальное давление в слуховом аппарате, с помощью дренажной — удаляется экссудат, защитная функция осуществляется благодаря антибактериальным свойствам содержимого слуховой трубы.

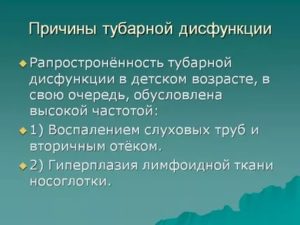

Существует ряд причин развития дисфункции:

- врожденные или приобретенные патологические изменения носоглотки;

- патологические изменения развития слуховой трубы;

- аллергические реакции;

- перепады атмосферного давления.

Симптомы заболевания могут проявляться по-разному. В некоторых случаях на ранних этапах развития, болезнь протекает бессимптомно. Но чаще дисфункция слуховой трубы сопровождается:

- образованием жидкости или экссудата в среднем ухе;

- периодическим треском разной степени интенсивности в ушах;

- болями в ухе;

- чувством заложенности и наполненности уха;

- снижением остроты слуха или его полная потеря;

- головокружением.

Выявление присутствия тех или иных симптомов у детей затруднительно, в данном случае задача родителей – внимательно следить за поведением ребенка, выслушивать жалобы при появлении болей и обращаться к врачу при подозрительных симптоматике.

Диагностировать скопление жидкости можно во время визуального осмотра у отоларинголога. В этом случае ухудшается видимость и подвижность барабанной перепонки.

В период простуды у взрослых нередко обнаруживаются симптомы обструкции слуховой трубы в качестве осложнения, при этом снижение остроты слуха может наблюдаться даже без образования экссудата.

Жалобы касаются главным образом на появление болей в ухе и кондуктивной потери слуха, присутствуют и другие симптомы.Если ранее уже диагностировались расстройства слуха и наблюдается его стойкое снижение, то состояние больного может значительно усугубляться даже при небольших нарушениях работы слуховой трубки.

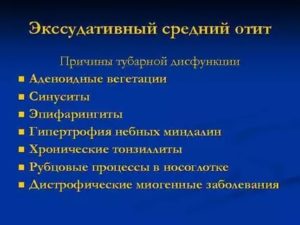

Хроническая форма протекания болезни у взрослых, а также у детей, приводит к развитию секреторного или экссудативного среднего отита. Происходит это из-за проникновения инфекции из верхних дыхательных путей или проявления аллергической реакции.

Симптомы в виде образования выпота жидкости только в одном ухе при хронической дисфункции может сигнализировать о происходящих патологических процессах, связанных с развитием онкологических заболеваний или лимфомы. Требуется срочное всестороннее обследование носоглотки, носовых пазух. Проводится лабораторное исследование на наличие злокачественных клеток в исследуемом материале. Применяются МРТ, КТ и рентгенография.

Диагностические методы

Проявление симптоматической картины, характерной для дисфункции слуховой трубы, требует проведения диагностических процедур для уточнения диагноза и выявления поражений слухового аппарата.

Для этих целей проводится ряд специальных исследований:

- аудиометрические изучения с целью оценки качества слуха;

- изменение давления в области слухового канала для определения отсутствия или наличия подвижности барабанной перепонки;

- микроотоскопия и отоскопия оценивает проходимость трубы;

- акустические диагностические методы оценки качества слуха;

- исследование отдельных функций для установления степени их нарушения: анализ дренажного, защитного и вентиляционного механизма слуховой трубы;

- выполнение проб Тойнби и Вальсальвы, которые помогают уточнить, имеется ли поражение деятельности слуховой трубы благодаря определенным симптомам.

Во время проведения пробы Тойнби больной должен сделать глоток воздуха, при этом ноздри должны быть закрыты.

Проба Вальсальвы выполняется путем глубокого вдоха, затем делается выдох, который осуществляется пациентом с закрытым ртом и носом.

При наличии воспалительных процессов или каких-либо других патологий, обнаруживаются посторонние шумы во время выдоха, сопровождающиеся бульканьем, писком, скрипом и проч.

По результатам проведенных диагностических процедур, учитывая индивидуальные особенности течения болезни и подбирается комплексное лечение.

Способы лечения

Достижение максимальной эффективности лечения дисфункции слуховой трубы, зависит от своевременной постановки диагноза и устранения причин развития заболевания.

При диагностировании болезни верхних дыхательных путей, которая и стала первопричиной развития дисфункции, лечение должно включать в себя:

- средства, обладающих противовоспалительным эффектом;

- препараты, снимающих отек;

- сосудосуживающие средства в форме капель;

- при аллергической этиологии показано лечение антигистаминными препаратами.

Как правило, назначается прием кортикостероидных лекарственных препаратов, действие которых направлено на снятие отечности и воспаления. Предполагается курсовой прием лекарственных средств и только по показаниям лечащего врача. Дозировка и длительность приема подбираются индивидуально.

Лечение дополняется процедурами по восстановлению нормальной вентиляции слухового прохода. Для этого рекомендуют выполнять самопродувания по методу Вальсальвы и баллоном Политцера.

В некоторых случаях необходимо применение катетеризации слуховой трубы.

В ходе катетеризации производится введение препаратов гидрокортизона непосредственно в слуховой проход для достижения максимальной эффективности.

Баллон Политцера используется во время продувания носовых проходов. Выполнен в виде груши с наконечником. В ходе процедуры стержень вставляется в одну ноздрю, груша интенсивно сжимается, вторая ноздря должна быть зажата. Также в ходе манипуляций пациенту рекомендовано прозвонить вслух какое-либо слово.

Применение данного метода недопустимо в период обострения заболеваний носоглотки.

Помимо приема лекарственных средств, может понадобиться хирургическое вмешательство. Необходимость в нем возникает, если происходят необратимые структурные изменения слуховой трубы, приводящие к разрастанию опухолевых образований.

Первичность патологических изменений носоглоточного устья повышает шанс в достижении положительного эффекта при данной манипуляции.

Происходит нормализация состояния и снижение риска развития патогенных процессов в самой слуховой трубе и барабанной полости.

К числу таких образований относятся аденоидные разрастания, гипертрофические изменения задних сегментов нижних носовых раковин, гипертрофия тубарной миндалины, что влечет к затяжному характеру развития дисфункции слуховой трубы, в ходе которого медикаментозное лечение не всегда эффективно. В этом случае показано хирургическое вмешательство для удаления органических поражений задних отделов полости носа или носоглотки. С этой целью используются электрокоагуляционные методы иссечения гипертрофированных тканей и образований.Допустимо применение щадящих хирургических методов, например, таких как лечение лазером. Они используются с учетом того факта, что стенки слуховой трубы расположены анатомически близко. Это увеличивает риск повреждения их эпителиального слоя и может привести к рубцеванию ткани и уменьшению просвета. В таких случаях заболевание приобретает осложненный характер течения.

Лечебные мероприятия при диагностировании дисфункции слуховой трубы у детей, принципиального отличия не имеют.

Лечебная тактика складывается из необходимости устранения причин, предотвращения развития тугоухости и реабилитационных мер после выздоровления, если наблюдается ухудшение слуха.

Проведение лечения у детей осложняется тем, что в силу своего возраста дети негативно воспринимают какие-либо лечебные манипуляции, а также не могут своевременно сообщить о симптомах заболевания. Хирургические методы лечения у детей отличаются высокой эффективностью.

Профилактические мероприятия

Для улучшения самочувствия и повышения остроты слуха в домашних условиях рекомендуется ежедневно выполнять небольшой комплекс упражнений, который будет способствовать улучшению функционирования слуховой трубы как у взрослых, так и у детей.

Для начала вам необходимо сесть на стул. Чтобы делать упражнения правильно, сядьте перед зеркалом, так у вас будет возможность контролировать себя. Выполнять утром и во второй половине дня, начните с 5 повторений, постепенно увеличивая нагрузку:

- Высунуть язык на максимально возможную длину, сделать несколько движений языком вперед – назад, влево-вправо, верх-вниз.

- Широко зевнуть.

- Выполнить в стороны движения нижней челюстью.

- Упражнение Тойнби: сделать пустой глоток, закрыв рот и зажав ноздри.

- Практика проб Тойнби и Вальсальвы, их чередование.

- Выполнить самопродувание: поочередный вдох, затем выдох каждой ноздрей.

Лечебные процедуры при дисфункции слуховых труб должно проходит под наблюдением специалиста. Лечение носит комплексный характер, чья главная цель – сохранение нормального функционирования слухового аппарата и предупреждение развития осложнений, а именно потери слуха.

Источник: https://bezotita.ru/ushnye-zabolevaniya/disfunkciya-sluhovoj-truby.html

Дисфункция слуховой трубы: причины развития и лечение патологии

Для острого слуха необходима бесперебойная работа всех структур органа, в частности евстахиевой трубы. На нее возложена роль воздуховода и регулятора давления в ушной полости.

Заложенность в ухе и посторонние звуки при глотании – первые признаки дисфункции слуховой трубы. Разберемся, почему развивается данная патология и как с ней справиться во избежание осложнений.

Немного о строении и функциях слуховой трубы

Слуховая, или евстахиева, труба – канал, соединяющий полость среднего уха с носоглоткой. Выполняет важную функцию регулятора давления по обе стороны от барабанной перепонки, чем поддерживает равновесие между давлением в ушной полости и атмосферным. Таким образом обеспечивается правильное проведение звуковых колебаний к лабиринту.

Вентиляционной функцией предназначение трубы не ограничивается. Она также наделена способностями:

- дренажа – обеспечивает отток воспалительного экссудата из среднего уха;

- защиты – оберегает слуховой канал от воздействия громких звуков.

Состоит орган из двух отделов – костного и хрящевого. Первый начинается в барабанной полости и соединяется с эластичным хрящом, основа которого находится в глоточном устье. По форме напоминает два конуса, повернутых вершинами друг к другу.

Слизистая оболочка евстахиевой трубы покрыта эпителием, содержит большое количество лимфатических фолликулов и желез. Связь с центральной нервной системой обеспечивается барабанным нервом.

У взрослого человека длина трубы составляет около 36 мм, у маленьких детей она шире и короче.Ухудшение проходимости слуховой трубы или полная ее закупорка называется дисфункцией, основным симптомом которой выступает нарушение слуха.

Типы дисфункции

В медицинской практике распространены три формы дисфункции евстахиевой трубы:

- рефлюкс, то есть заброс желудочного секрета из ротоглотки в устье тимпанальной трубы;

- полная закупорка или обструкция трубы;

- зияющая труба.

Рефлюксная болезнь или гастроэзофагит в хронической форме приводит к обратному забросу содержимого желудка в носоглотку, а затем в ушную полость. Кислая субстанция раздражает слизистую и вызывает патологический процесс в среднем ухе.

Обструкция слухового канала может быть острой и хронической. В первом случае первопричиной обычно служит простудное заболевание с образованием воспалительного выпота. Хроническая форма связана с кистами и посттравматическим рубцевании внутренних тканей.

Причиной зияния слуховой трубы может стать атрофия мышечных структур, обеспечивающих ее физиологическое натяжение. В результате возникает большой просвет, стенки истончаются, становятся дряблыми, теряются защитная и вентиляционная функции.

Причины и симптомы патологии

Дисфункция евстахиевой трубы встречается как у детей, так и у взрослых. Причины патологического процесса кроются в нескольких предрасполагающих факторах:

- анатомических нарушениях строения органа, в частности аденоидах, опухолях, расщелинах неба;

- врожденных аномалиях, а именно дисфункции мышц мягкого неба, переизбытке слизистых желез, недоразвитости хрящевого отдела;

Функциональные патологии чаще встречаются у грудничков, что приводит к развитию хронического серозного отита.

- аллергических реакциях, в особенности сезонном рините;

- постоянных перепадах атмосферного давления;

- инфекционных процессах верхних дыхательных путей;

- постоперационных осложнениях.

Симптоматика заболевания на первых этапах смазанная. Наблюдается некоторое ухудшение слуха, исчезающее после проглатывания или зевания. Со временем появляются посторонние звуки в ушах, тяжесть в голове, напряжение в слуховом проходе, выделение экссудата. Требуется комплексная диагностика и лечение во избежание необратимой тугоухости.

Медикаментозная терапия

Терапию неосложненных состояний начинают с применения лекарств, снимающих воспаление и отечность:

- сосудосуживающих капель в нос;

- антигистаминных препаратов от аллергии;

- противовоспалительных средств;

- антисептических и анальгезирующих ушных капель.

Хорошим противовоспалительным и анальгезирующим действием обладают капли Отипакс и Отинум.

«Высокую эффективность при дисфункции трубы показывает препарат Дипроспан из группы кортикостероидов. Используется инъекционная форма паратубарным методом. Три процедуры с интервалом в 7 дней снимают отечность и воспаление, восстанавливают проходимость, вентиляцию и дренаж барабанной полости».

Иван Комарин, отоларинголог

Хирургические методы

При неэффективности консервативной терапии и длительной дисфункции трубы проводится хирургическое вмешательство. Операция назначается редко по строгим показаниям, а именно при:

- аденоидном разрастании;

- гипертрофии нижних носовых раковин;

- увеличении тубарной миндалины;

- разрастании опухолевого образования.

По возможности применяются щадящие хирургические методики, например лечение лазером. Но такая процедура чревата повреждением эпителиального слоя и рубцеванием тканей с последующим уменьшением просвета слухового канала.

Стандартная операция предполагает электрокоагуляционные методики удаления гипертрофированных тканей и новообразований. Ликвидацию патологических изменений проводят с помощью биполярного коагулятора.

Физиотерапия

Медикаментозную терапию рекомендуется дополнять физиопроцедурами. Они ускоряют регенеративные процессы в тканях среднего уха, улучшают проводимость барабанной перепонки, повышают слуховые возможности. При дисфункции используются следующие физические методы лечения:

- эндауральный фоноэлектрофорез с введением лечебных растворов;

- УВЧ-терапия для уменьшения отечности и давления;

- электрическая стимуляция мышц для повышения вентиляционных функций;

- продувание слухового прохода баллоном по Политцеру, методом Вальсалвы;

- катетеризация ушного канала с Гидрокортизоном.

Физиотерапия – вспомогательная методика, не используется в качестве основного способа лечения.

Физиотерапевтические методы не применяются во время обострения заболеваний носоглотки и уха.

Лечебные упражнения

С целью восстановления слуха врачи рекомендуют выполнять комплекс упражнений. Гимнастика для ушей проводится ежедневно в утреннее и вечернее время. Необходимо сесть перед зеркалом, расслабиться и сделать несколько простых движений:

- широко зевнуть, чтобы почувствовался щелчок в ухе;

- аккуратно подвигать нижней челюстью в стороны;

- сделать пустой глоток с открытым ртом, а также с закрытым ртом и зажатым носом;

- проглотить немного жидкости с зажатым носом;

- высунуть максимально язык и подвигать им вперед, назад и в стороны;

- сделать выдох с закрытым носом и ртом, направляя воздух через носовой ход;

- выполнить вдох одной ноздрей, а выдохнуть через другую.

Все движения должны быть аккуратными и неспешными, чтобы не нанести вред.

Первое время достаточно повторять каждое упражнение до 5 раз. Затем следует потихоньку увеличивать количество подходов, но не более 20 раз в течение месяца.

Осложнения дисфункционального расстройства слуха

Длительная дисфункция слуховой трубы на фоне неэффективного лечения может привести к опасным последствиям:

- кондуктивной потери слуха;

- нейросенсорной тугоухости;

- онкологическим образованиям носоглотки;

- экссудативному среднему отиту;

- наростам, кистам, рубцеванию тканей;

- безвозвратной глухоте.

Тяжелых осложнений можно избежать, если обратиться к врачу при первых признаках нарушений и провести комплексную терапию.

Прогноз

Исход болезни зависит от множества факторов. В первую очередь, на длительность выздоровления и возможность восстановления функций евстахиевой трубы влияет первопричина патологии.

Если дисфункция возникла на фоне простудных заболеваний или аллергических реакций, то это обратимый процесс. Адекватное лечение и реабилитационные процедуры в большинстве случаев приводят к полному излечению болезни.

Врожденные аномалии, травмы, опухоли, серьезные изменения структуры слухового органа осложняют ситуацию. Иногда удается вернуть слух хирургическим методом. Нередко дисфункция переходит в хроническую форму, требующую постоянного контроля.

Особенно важно вовремя обнаружить болезнь у ребенка, чтобы не допустить развития тугоухости и хронизации процесса.

Выводы: причины и лечение дисфункции слуховой трубы

Дисфункция слуховой или евстахиевой трубы – серьезное заболевание, напрямую влияющее на слуховые функции. Его нельзя оставлять без внимания из-за риска тяжелых осложнений, особенно в детском и зрелом возрасте.

Временные нарушения на фоне инфекции дыхательных путей и сезонной аллергии устраняются консервативными методами. Функциональные расстройства и аномалии строения органа слуха требуют оперативного вмешательства. Хорошую помощь на пути к выздоровлению оказывают физиопроцедуры и специальные упражнения.

Главное, своевременно обратиться к отоларингологу, пройти аудиодиагностику и провести комплексное лечение. Прогноз при неосложненной патологии благоприятный –восстанавливается слух и повышается качество жизни.

Источник: https://uhoonline.ru/bolezni-uha/drugie/disfunktsiya-sluhovoj-truby-prichiny-razvitiya-i-lechenie-patologii

Лечение хронического тубоотита: рекомендации от Лор-врача

Хронический тубоотит – это воспаление слуховых труб, приводящее к нарушению её дренажной и вентиляционной функций. При этом в барабанной полости развивается воспаление слизистой оболочки, обусловленное попаданием скопившегося экссудата, проходящего через слуховую трубу в полость среднего уха.

Причины возникновения и течение болезни

Воспалительные процессы в полости носа и носоглотке нарушают дренажную и вентиляционную функции в слуховых трубах. Это и является основным патогенетическим фактором возникновения хронического тубоотита. Другими факторами развития тубоотита являются: полипы полости носа, опухоли глотки, аденоиды, гипертрофия задних концов раковин и некоторые другие состояния.

При этом барабанная перепонка оказывается втянутой, поскольку давление воздуха в барабанной полости снижается. Также в полости среднего уха образуется транссудат, содержащий клетки воспаления, вовлекающий тем самым в воспалительный процесс всю барабанную полость. В нашей стране это заболевание ещё называют экссудативным средним отитом, а за рубежом – секреторным отитом.

Причина этого заболевания до конца не выяснена, но есть предположение, что его вызывают гиповирулентные возбудители или вирусы.

Очень важно учитывать, насколько слизистая оболочка барабанной полости предрасположена к воспалительным изменениям, аллергическим отекам, гиперсекреции.Все вышеперечисленные факторы могут встречаться в различных вариантах и комбинациях и определять клиническое течение этой болезни. Основным симптомом хронического тубоотита является дисфункция слуховой трубы.

Для этого заболевания характерно некоторое утолщение слизистой оболочки слуховой трубы, а в некоторых случаях наблюдается её сужение рубцового характера.

Вследствие заболевания барабанная перепонка становится значительно тоньше, возможен анкилоз (неподвижность) слуховых косточек, образуются рубцы, спайки и тяжи.

Затем в слизистом слое барабанной перепонки наблюдается отложение солей и формируется мирингосклероз (известковые бляшки).

Хронический тубоотит состоит из трёх стадий, каждая из которых обуславливает своё состояние слизистой оболочки барабанной полости и разную гистологическую картину.

На первой стадии содержимое барабанной полости представляет собой транссудат с некоторой примесью слизи, наблюдается пролиферация (разрастание) покровного эпителия, увеличивается число слизистых желез и бокаловидных клеток.

На второй стадии практически вся поверхность слизистой оболочки барабанной полости продуцирует (вырабатывает) слизь, которая в совокупности с продуктами клеточного распада приводит к возникновению «клейкого уха».

На третьей стадии количество слизи снижается, а уже скопившейся к этому времени экссудат становится очень вязким, в результате чего создаются благоприятные условия для спаечного процесса, который и становится причиной рубцовой облитерации (закрытия) барабанной полости.

При хроническом тубоотите из-за значительного истончения барабанной перепонки наблюдается её перерастяжение. В итоге барабанная перепонка становится очень тонкой и дряблой, так что даже кажется, что её нет вовсе, и только при продувании слуховой трубы она частично возвращается в просвет наружного слухового прохода.Продолжительное нарушение проходимости слуховой трубы приводит к развитию в барабанной полости спаечного процесса.

Клиническая картина

Интересно, что пациенты при этом заболевании как правило болевых ощущений не испытывают, но жалуются на периодически возникающую или постоянную заложенность уха, надоедливый шум в ушах, а в некоторых случаях ощущение переливания или перекатывания жидкости.

При проведении отоскопии, отомикроскопии, или видеомикроскопии хорошо видно, что барабанная перепонка втянутая и имеет мутный оттенок. Довольно часто видны известковые бляшки, которые просвечивают сквозь фиброзный и эпидермальный слои барабанной перепонки (что подтверждает мирингосклероз).

При идиопатическом гематотимпануме, который является разновидностью экссудативного отита, барабанная перепонка имеет синий цвет. При хроническом тубоотите отмечается кондуктивный характер снижения слуха, обусловленный непроходимостью слуховых труб. Но при этом нарушений вестибулярного аппарата не наблюдается.

Достаточно часто при рецидивирующем тубоотите происходит рубцовая облитерация барабанной полости, что означает полную неподвижность слуховых косточек и барабанной перепонки, которые оказываются припаянными к медиальной стенке.

Друзья! Своевременное и правильное лечение обеспечит вам скорейшее выздоровление!

Диагностика

Хронический тубоотит имеет ряд характерных признаков. При проведении отоскопии наблюдается втяжение барабанной перепонки и исчезновение светового конуса. За прозрачной перепонкой наблюдается скопление жидкости, в некоторых случаях в виде мениска. Эта жидкость иногда содержит пузырьки воздуха и имеет желтовато-синюшный цвет. На аудиограмме наблюдается картина кондуктивной тугоухости.

Лечение

Процесс лечения включает в себя следующие значимые этапы:

- устранение причин, которые вызвали заболевание и нарушили функционирование слуховых труб;

- восстановление слуха;

- проведение мероприятий, направленных на недопущение развития стойкой тугоухости;

- в случае если консервативное лечение не даст должного эффекта, необходимо своевременно провести хирургическую операцию – шунтирование барабанной перепонки.

Для консервативного лечения применяют антибиотики, сосудосуживающие, а также гипонсибилизирующие средства, протеолитические ферменты, пневмомассаж барабанных перепонок, продувание слуховых труб, аэрозольетерапию с помощью эластического катетера, катетеризацию слуховых труб, лазеротерапию, ультрафиолетовое облучение, сеансы виброакустической терапии.

Дисфункция слуховой трубы: симптомы, лечение у детей и взрослых

Одним из наиболее важных вспомогательных компонентов слухового аппарата человека является Евстахиева труба. Ей принадлежит функция регулятора давления в среднем ухе, она и воздуховод, и клапан этой системы.

Также важно ее защитное и дренажное значение.

Поэтому тубарная дисфункция – достаточно актуальна среди проблем отоларингологии и всегда находится в центре внимания медицинских работников, так как ведет к формированию отитов различных форм со стойким хроническим течением.

- 1 Причины

- 2 Симптоматика

- 3 Диагностика

- 4 Терапевтические приемы

Причины

Дисфункция слуховой трубы (от лат. dis – нарушение, и лат. functio – деятельность) достаточно часто является причиной снижения слуха как у детей, так и у взрослых. Определение этиологических факторов имеет колоссальное значение для выбора методики лечения:

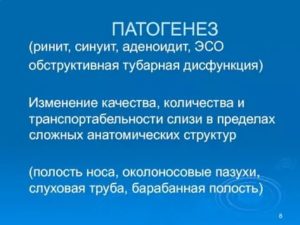

- Риниты и синуситы. Среди источников формирования патологий слуховых труб лидируют заболевания носоглотки и ее пазух, в том числе вирусного и аллергического происхождения. Ведь патологические изменения в слизистой воздухоносных путей ведут к отеку, нарушению носового дыхания, и даже пассивному забросу содержимого носоглотки в полость среднего уха при чихании, глотании.

- Разрастание ткани глоточных и трубных миндалин. Эта причина рассматривается в качестве одной из основных в этиологии тубарной дисфункции.

- Рефлюкс-эзофагит. Экспериментально доказано, что попадание в полость среднего уха пепсина, соляной кислоты, Helicobacter pylori и прочих составляющих желудочного сока также могут явиться корнем патологии слуховой трубы. И сопряжен такой заброс именно с гастроэзофагеальным рефлюксом.

- Анатомические особенности, патологии развития. В основном это нарушения, из-за которых затрудняется нормальный воздухообмен. К ним относятся всевозможные новообразования, искривления носовой перегородки. Такого рода патологии наблюдаются у грудничков и у детей раннего возраста из-за небольшого диаметра канала, значительного числа слизистых желез и недоразвития хряща. К ним относятся: расщелина неба, нарушение работы мышц небной занавески.

- Вегетативные заболевания. Считается, что при резкой парасимпатической стимуляции происходит нарушение аэрации слуховой трубы из-за расширения сосудов и отека слизистой оболочки носоглотки.

- Аэроотит. Отдельно от других причин определяется дисфункция слуховой трубы в результате изменения давления. Спонтанные перепады внешнего давления не в состоянии так быстро распространиться по слуховому каналу, в итоге идет сдавливание устья канала и травматизация компонентов среднего уха.

Патологии слуховой трубы – полиэтиологиические состояния, которые могут развиться в присутствии как одного фактора, так и сочетания нескольких. Лидирующие позиции среди них занимают воспалительные заболевания носоглотки и анатомические аномалии строения самого канала.

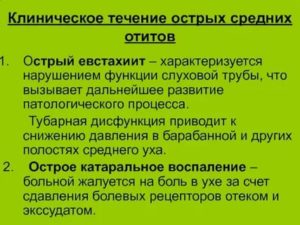

Острое воспаление в слуховой трубе часто обусловлено наличием инфекции в носоглотке (стрептококков, грибков, вирусов и пр.) или аллергическими составляющими. Следствием этого является постепенное понижение давления в полости среднего уха. Имеющийся воздух постоянно всасывается и происходит втягивание барабанной перепонки с поступлением в полость транссудата.

При некачественном или несвоевременном лечении катарального воспаления, процесс переходит в хроническую форму, развивается экссудативный средний отит. Чередование обострения и ремиссии приводит к стойкому сужению просвета трубы, спаечному процессу, увеличению тяжести симптоматики.

На ранних этапах заболевания клиническая картина не выражена или совсем отсутствует.

Симптоматика

Для тубарной дисфункции характерно наличие следующих признаков:

- Тяжесть в голове.

- Снижение слуха.

- Головокружение.

- Ощущение клокотания и переливания жидкости в ухе.

- Щелчки.

Вышеперечисленные симптомы дисфункции слуховой трубы ослабевают или временно исчезают после проглатывания слюны или акта зевания (это механизмы, при которых из-за расширения устья происходит газообмен между средним ухом и окружающей средой).

Односторонний регулярный выпот может быть одним из первых «звонков» формирующейся крупной опухоли носоглотки. При обнаружении такого симптома у взрослого человека необходимо детально обследовать носоглотку и прилежащие пазухи.

Терапевтические приемы

Лечение тубарной дисфункции ведется в нескольких направлениях:

- Борьба с отеком слизистой. С этой целью используются сосудосуживающие капли в носовой ход и препараты из ряда антигистаминных внутрь. Больному запрещено сильно сморкаться, чтоб не было заброса слизи из полости среднего уха.

- С целью возобновления проходимости слуховой трубы проводится ее катетеризация с введением лекарственных препаратов внутрь полости.

- Первоочередным этапом должно быть устранение причины дисфункции. Это может быть антибактериальная/противовирусная терапия (в зависимости от выявленного источника воспаления), удаление аденоидов, опухолей, операции на носовой перегородке и пр.

- Для лечения дисфункции слуховой трубы целесообразно применение физпроцедур, таких как УВЧ, лечение лазером, электрическая стимуляция определенных мышц и пр.

- Кроме того, доктор может назначить пациенту компьютерную томографию, диагностику височных костей по Шюллеру и пр.

В наши дни разработаны и успешно применяются масса приемов консервативного и хирургического лечения тубарной дисфункции, однако процесс поиска новых методов продолжается. Ведь именно через орган слуха в большой степени происходит связь человека с внешним миром.

Гугл-плюсе»>

Источник: http://elaxsir.ru/zabolevaniya/uxa/disfunkciya-sluxovoj-truby-simptomy.html

Дисфункция слуховой трубы: симптомы и лечение — Сайт о заболеваниях глаз и их лечении

24.11.2019

Для острого слуха необходима бесперебойная работа всех структур органа, в частности евстахиевой трубы. На нее возложена роль воздуховода и регулятора давления в ушной полости.

Заложенность в ухе и посторонние звуки при глотании – первые признаки дисфункции слуховой трубы. Разберемся, почему развивается данная патология и как с ней справиться во избежание осложнений.

Что такое дисфункция слуховой трубы и чем опасна патология — ЛекарьТут

В обычном состоянии евстахиева труба закрыта. В момент проглатывания пищи, вследствие функции определенных мышц, расположенных в мягком небе, евстахиева труба открывается и способствует проникновению воздуха в среднее ухо. Так происходит постоянная аэрация этой области.

Если аэрация в силу каких-то причин нарушена, то атмосферное давление превышает давление внутри барабанной перепонки. Вследствие этого ее положение меняется, она становится втянутой, приближается к стенке промонториума. Возникает воспаление евстахиевой трубы, симптомы, лечение которого описаны в этой статье.

Причина заболевания

Все заболевания, которые сопровождаются отечностью слизистой оболочки и катаральными изменениями в области носа и носоглотки, в состоянии вызвать одновременное воспаление евстахиевой трубы, лечение которого следует начинать своевременно.

Патология провоцируется следующими причинами:

- насморк, протекающий в острой или хронической форме;

- гипертрофический процесс в задних концах нижних раковин;

- наличие аденоидов;

- новообразования в области носоглотки;

- часто повторяющаяся ангина;

- гипертрофический процесс в миндалинах, способный вызвать вторичные патологические изменения;

- дефекты анатомии уха;

- наличие передней или задней тампонады при носовых кровотечениях после хирургического вмешательства.

Обычно тубоотит вызывается стафилококками или стрептококками. У детей болезнь чаще провоцируют пневмококки, а также заболевания вирусной природы.

Инфицирование носоглотки распространяется на евстахиеву трубу, а также среднее ухо. В результате резко снижается ее проходимость.

Если у пациента существует предрасположенность к аллергии, отечности среднего уха и усиленному выделению секрета, то риск появления заболевания увеличивается в разы. Все проявления патологического процесса зависят от формы, которую он принял. Воспаление евстахиевой трубы, лечение которого проводит ларинголог, может быть как острым, так и хроническим.

Как проявляется острая форма

Острая форма, как правило, развивается на фоне вирусного поражения организма, простуды, которая воспаляет носоглотку. При процессе, протекающем в острой форме, больной отмечает стабильное общее самочувствие.

Показатель температуры обычно не превышает 38 ºС. Интенсивные боли не ощущаются.

Пациент может предъявить жалобу на ухудшение слуха, заложенность носа, усиление слышимости своего собственного голоса (ощущение, будто раздается эхо), кажущееся переливание воды в ухе, постоянный шум.

При осмотре выявляется отечность слуховой трубы, суженность ее просвета, слизистая оболочка раздражена. Замкнутая барабанная перепонка провоцирует снижение давления и расширение сосудов, стенки которых истончаются. Это вызывает просачивание крови через капилляры.

Как проявляется хроническое течение заболевания

Если при острой форме все симптомы носят временный характер и через некоторое время перестают беспокоить, то при хроническом течении они отличаются стойкостью. Хроническому заболеванию присуща атрофия в области слизистой барабанной перепонки и мембраны. Перепонка становится мутной, может образоваться некроз.

При хроническом течении барабанная перепонка втягивается и деформируется, просвет трубы сужается, существенно нарушается слух, некоторые локальные области краснеют. Отмечается склероз барабанной перепонки. Воспаление может осложниться адгезивным отитом, который провоцирует возникновение спаек, нарушающих проходимость евстахиевой трубы и косточек в ухе.

Как проявляется заболевание у детей

Анатомия слухового прохода ребенка имеет большие отличия от строения у взрослого человека. Поэтому ребенок более предрасположен к ушным болезням. Признаки евстахиита в дестком возрасте точно такие, как и во взрослом. Отмечаются следующие симптомы:

- наличие шума;

- заложенность носа;

- снижение слуха.

Что делать, если возникло в такой области как евстахиева труба воспаление? Лечение дома проводить не рекомендуется. Следует обратиться к специалисту.

Диагностика заболевания

Выявить заболевание может только ларинголог. Диагностика построена на клинических проявлениях и отоскопии. Манипуляция может выявить степень втянутости барабанной перепонки, укорачивание рукояти молоточка, резкое выпирание в сторону слухового прохода небольшого отростка.

Источник: https://cliniceye.ru/ushnye-zabolevaniya/disfunktsiya-sluhovoj-truby-simptomy-i-lechenie.html