Стеноз трахеи у взрослых лечение

Стеноз трахеи: причины, симптомы, диагностика и лечение

Стеноз трахеи — болезненное состояние, характеризующееся трудностями в прохождении воздуха из носовой полости в нижние части дыхательной системы. Спровоцировать заболевание могут как органические, так и функциональные факторы. Патология бывает врожденной или приобретенной. По статистике, стеноз трахеи диагностируется в 0,4-21 % всех случаев поражения верхних дыхательных путей.

Причины развития патологии

Эта патология является опасной для жизни и здоровья, поэтому бороться с ней нужно незамедлительно. Но сначала следует выяснить, что спровоцировало заболевание. Причины стеноза трахеи таковы:

- Механическое сдавливание органа опухолью или увеличившимся лимфоузлами. Изменение размера щитовидной железы тоже может спровоцировать появление проблемы.

- Гнойные патологии.

- Хирургическое вмешательство, при котором на поверхности трахеи появляются рубцы.

- Химический или термический ожог слизистых оболочек.

- Врожденные аномалии строения дыхательных путей.

- Туберкулез или другие патологии инфекционного характера, воспалительный процесс.

- Присутствие инородного тела в области гортани.

Спровоцировать стеноз трахеи может аллергическая реакция, если она сопровождается отеком Квинке. Негативно действует на дыхательные пути продолжительная интубация. Ткани, не выполняя свои функции, начинают атрофироваться.

Итак, если понятно, чем вызван стеноз трахеи, необходимо также рассмотреть стадии его развития. Они таковы:

- Компенсированная. На данном этапе симптоматика практически незаметна. У человека иногда может проявляться одышка и затруднение дыхания. Чаще это происходит после физической нагрузки.

- Субкомпенсированная. В этом случае проблемы с дыханием появляются даже при незначительной нагрузке. Человек не способен подняться по ступенькам, долго ходить.

- Декомпенсированная. На данном этапе симптоматика появляется даже в состоянии покоя. Чтобы облегчить их, человеку приходится принимать вынужденную позу.

- Стадия асфиксии. Это смертельно опасное состояние. При отсутствии неотложной помощи человек умирает в течение нескольких минут.

Чем быстрее развивается стеноз трахеи, тем выше шанс летального исхода, поэтому игнорировать симптоматику нельзя.

Классификация болезни

Указанная патология может протекать в острой или хронической форме. В первом случае симптомы развиваются стремительно, опасность для жизни возрастает. Острая форма часто требует реанимационных действий.

Кроме того, классификация стеноза трахеи предусматривает такие его виды:

- Врожденный (появляется вследствие пороков внутриутробного развития).

- Первичный. Его причиной становится патологическое изменение в тканях самой трахеи вследствие механического, химического или термического поражения.

- Вторичный. Тут вызвать стеноз могут внешние факторы: опухоли, увеличенные лимфоузлы.

- Идиопатический. В таком случае определить причину не получается.

- Экспираторный. Он развивается вследствие переполнения легочной ткани воздухом.

- Рубцовый. Его причиной является появление стриктур после оперативного вмешательства.

Если патологический процесс захватывает только некоторые участки, то он ограниченный. При распространенной форме поражается весь орган. Классификация стеноза трахеи позволит точно определить тип патологии и применить эффективное лечение.

Симптоматика патологии

Проявления болезни зависят от формы ее развития. Существуют такие симптомы стеноза трахеи:

| Острая форма | Хроническая форма |

|

|

Врожденный стеноз трахеи проявляется буквально сразу. Ребенок ведет себя беспокойно, ему трудно взять грудь, он не может нормально кушать.

Диагностика стеноза

Прежде, чем начать лечение стеноза трахеи, нужно тщательно обследоваться. Диагностика предусматривает применение таких методик:

- Исследования крови (общего и биохимического), мочи. Также лабораторная диагностика предусматривает анализ содержимого трахеи. Тут проводится типирование присутствующих организмов, а также проверка их чувствительности к лекарственным препаратам.

- Спирографии. Благодаря ей определяется скорость прохождения воздуха по трахее, а также степень ее сужения.

- Прямой ларингоскопии.

- Стробоскопии.

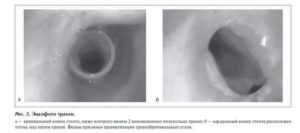

- Фибробронхоскопии. Тут осмотр тканей трахеи производится с использованием зонда, оснащенного миниатюрной видеокамерой. При этом врачи могут взять их фрагменты для последующего гистологического анализа.

- Артериографии. Такое исследование проводится с применением контрастного вещества. Она необходима для подтверждения или опровержения присутствия ангиомы.

- КТ или МРТ. Данные методики помогут точно установить причину и тип патологии.

- Бодиплетизмографии. Используется исследование для определения степени сужения трахеи, утраты дыхательной функции.

Только комплексное обследование позволит установить точный диагноз. Неправильно выбранное лечение способствует дальнейшему развитию патологического процесса.

Экстренная помощь пострадавшему

Если ее не оказать человеку при остро возникнувшем приступе, то он умрет. Причем все мероприятия лучше проводить на первой стадии развития патологического процесса, так как потом они просто не помогут. Нужно произвести такие действия:

- Организовать приток воздуха. Следует в комнате открыть окна, снять всю одежду, которая мешает дышать, стесняет движения.

- Успокоить больного. Чем больше он будет волноваться, тем сильнее будет спазм.

- Если приступ начался у ребенка, для отвлечения его внимания на стопы разрешается положить горчичники.

- Пациенту можно дать выпить теплый чай, причем небольшими глотками.

Вызвать скорую помощь следует обязательно, даже если состояние пострадавшего улучшилось.

Консервативное лечение

Лечение стеноза трахеи производится разными способами. Если патология имеет хронический характер, то на первых этапах поможет консервативная терапия. Пациенту назначаются такие препараты:

- Муколитики: «АЦЦ», «Лазолван».

- Противокашлевые: «Синекод».

- Витаминные комплексы, антиоксиданты: «Токоферол».

- НПВС: «Нимесил».

- Иммуностимуляторы.

Лечение рубцового стеноза трахеи производится при помощи трахеоскопии. В образовавшиеся стриктуры вводится специальный препарат, который содержит ферменты, глюкокортикоиды. Практикуется также орошение антисептиками и антибактериальными препаратами.

Не менее полезными способами терапии патологии являются акупунктура, физиотерапевтические процедуры, а также массаж. Также помогают специальные упражнения при стенозе трахеи. Вот несколько из них:

- парные короткие вдохи через рот, длинный, медленный выдох через нос;

- длинный, медленный вдох чрез рот, парные короткие выдохи через нос;

- при зажатом носе: длинный, медленный вдох, парные короткие выдохи;

- имитация парных вдохов-выдохов при помощи мышц живота с закрытым носом и ртом.

Что касается острой формы заболевания, то для улучшения состояния пациенту внутривенно вливают стероидные препараты. Такая терапия длится 3-4 дня, после чего лечение еще неделю осуществляется при помощи пероральных средств.

Оперативное вмешательство

В случае отсутствия эффекта от консервативной терапии, пациенту назначается хирургическое лечение стеноза трахеи. Причем операции могут быть разными. Одни из них направлены на сохранение органа и восстановление его функции, а другие являются радикальными и предусматривают установку искусственного протеза.

К органосохраняющим операциям относятся:

- Бужирование при помощи эндоскопа.

- Удаление рубцов и их спаек.

- Дилатация с использованием баллона.

- Лазерная вапоризация.

Не менее популярным является установка стента. Однако такое вмешательство носит временный характер. Через 1,5 года приспособление удаляется. Если же такие процедуры неэффективны, то у человека удаляется зауженный фрагмент трахеи с последующим наложением анастомоза.

Если причиной развития стеноза является опухоль, то ее нужно удалить. Тут уже берется во внимание характер новообразования и риск онкологического заболевания. Иногда применяется пересадка трахеи.

Особенности подготовки к операции

Любое оперативное вмешательство требует подготовки. При ее правильном осуществлении снижается риск возникновения осложнений. Делать операцию должен только опытный хирург. При этом пациент проходит всестороннюю предварительную диагностику.

Если случилась острая форма стеноза, то тут придется в срочном порядке делать трахеостомию. При этом во избежание инфицирования раны место разреза нужно тщательно дезинфицировать.

Особенности проведения операции

Указанная процедура является очень серьезной. За 2 суток до ее проведения пациенту придется пройти курс антибиотикотерапии. Он поможет избежать гнойных осложнений, а также инфицирования раневой поверхности. Если ситуация тяжелая и приходится делать экстренную трахеостомию, то антибиотики вводятся прямо во время вмешательства.

При назначении операции врач оценивает анатомические особенности пациента, степень гипоксии. Любое вмешательство такого типа осуществляется под общим наркозом.

Операция на гортани и трахее требует высокого мастерства от врача. Она сложна и технологична. Если нужна установка протеза, то нужно определить, постоянным он будет или временным. Во втором случае изделие извлекается из трахеи после достижения положительного результата.

При выборе протеза нужно обращать внимание на гипоаллергенность, качество материалов (они должны быть биологически совместимыми, нетоксичными, экологически чистыми). Также искусственная трубка обязана быть достаточно гибкой, но упругой, быть устойчивой к воздействию внутренних и внешних негативных факторов.Длительность использование временного протеза определяется индивидуально. Все зависит от того, насколько быстро будет восстанавливаться функциональность органа.

Период реабилитации

После того как пациент будет выписан из стационара, он продолжает оставаться под наблюдением оперировавшего его хирурга. Каждые 2-3 недели производится диагностика дыхательной функциональности человека. В период послеоперационного восстановления пациенту назначаются физиотерапевтические процедуры, ингаляции, а также дыхательные упражнения.

К работе человек может приступать не ранее, чем через 2-3 недели. Если у больного диагностирована хроническая форма патологии, то тут период нетрудоспособности гораздо длиннее. Важно помнить, что во время восстановления противопоказаны тяжелые физические нагрузки, спиртные напитки и сигареты. Спортивные тренировки можно будет возобновить, как только разрешит врач.

Профилактика патологии

Для того чтобы избежать повторного приступа или не допустить развития приобретенной формы заболевания. Для этого нужно соблюдать такие профилактические меры:

- Вовремя лечить любые воспалительные и инфекционные процессы в организме. Особое внимание нужно уделить лимфатической системе и щитовидной железе.

- Предупреждать болезни дыхательной системы, респираторные инфекции.

- Каждый год проходить профилактический осмотр, делать флюорографию.

- Избегать вдыхания табачного дыма или химических веществ.

- При наличии трахеостомической трубки за ней нужно тщательно ухаживать.

Стеноз — тяжелая патология, при которой сужается просвет верхней части дыхательной системы. Она является очень опасной для жизни, поэтому при наличии симптомов необходимо обязательно обратиться к доктору.

Источник: https://FB.ru/article/412212/stenoz-trahei-prichinyi-simptomyi-diagnostika-i-lechenie

Стеноз трахеи: симптомы и лечение

В структуре респираторной патологии есть заболевания, провоцирующие сужение дыхательных путей. Этому подвергаются различные отделы, в том числе и трахея. Почему случаются стенозы, как они проявляются и лечатся – на указанные вопросы лучше ответит компетентный специалист.

Общие сведения

Трахея представляет собой полую трубку, часть респираторного тракта, соединяющую гортань с главными бронхами. У человека она состоит из неполных хрящевых колец, соединенных между собой плотной соединительной тканью. Последняя составляет основу задней перепончатой мембраны, в которую включены и мышечные волокна. Проходит трахея впереди пищевода, имеет шейный и грудной отделы.

Причины и механизмы

Сужение трахеи случается по различным причинам. Препятствие для нормального потока воздуха создается органическими или функциональными состояниями. И наиболее распространены первые. Морфологические изменения в стенке трахеи возникают в следующих ситуациях:

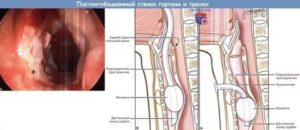

- Длительная интубация и искусственная вентиляция легких.

- Трахеостомия.

- Ожоги и травмы.

- Оперативные вмешательства.

- Инородные тела.

- Хронические воспалительные процессы.

Указанные факторы приводят к рубцовому стенозу, когда просвет трахеи у взрослых или детей сужается из-за скопления грубоволокнистой соединительной ткани. Она замещает дефект стенки, но в то же время делает ее более ригидной. А охватывая трахею со всех сторон, твердый рубец мешает прохождению воздуха на локальном участке, создавая турбулентные потоки.

Источник сужения может находиться как в самой трахее, так и снаружи. Сдавливают дыхательные пути извне опухоли средостения и щитовидной железы, увеличенные лимфоузлы, кистозные образования. Среди причин стеноза есть и функциональные изменения, возникающие у ребенка во внутриутробном периоде.

Слабость перепончатой мембраны характерна для дисплазии соединительной ткани и трахеобронхиальной дискинезии, когда во время прохождения воздуха происходит пролабирование стенки.

Но врожденный характер имеют и более серьезные нарушения, например, гипоплазия хрящей, при которой они не полностью смыкаются, приводя к ситуационному стенозу.

Причинами стеноза трахеи могут быть различные состояния функционального и органического характера. Наиболее распространены случаи рубцового сужения.

Классификация

Диагноз стеноза дыхательных путей, и трахеи в частности, ставится по современным классификациям. Они учитывают различные особенности патологического процесса: происхождение, локализацию, характер, степень и пр. Сужение просвета трахеи бывает первичным, когда дефект образовался в самой стенке трахеи, и вторичным (компрессионным) – путем сдавления извне.

Исходя из происхождения, различают врожденные и приобретенные стенозы. Последние, в свою очередь, делятся на посттрахеостомические, постинтубационные, послеоперационные, посттравматические и идиопатические.

Если рассматривать протяженность сужения, то оно бывает ограниченным и распространенным (более 20 мм). Локализуются морфологические изменения в месте перехода гортани (подскладочное пространство), шейном или грудном отделах трахеи.

А по тяжести патология классифицируется следующим образом:

- 1 степень – сужение до 1/3 диаметра.

- 2 степень – сужение до 2/3 диаметра.

- 3 степень – сужение более 2/3 диаметра.

Рассматривая клинические разновидности стеноза, то нельзя не упомянуть о стадиях компенсации, субкомпенсации и декомпенсации. Они определяются выраженностью вентиляционных и дыхательных расстройств у пациента.

Симптомы

Клиническая картина определяется происхождением дефекта и его влиянием на движение воздуха. Рубцовый стеноз трахеи, впрочем, как и функциональный, сопровождается яркими симптомами в случаях, когда просвет органа перекрыт наполовину и более.

Врожденная патология проявляется сразу после рождения. Ребенок часто поперхивается при кормлении, у него наблюдаются эпизоды цианоза, кашля и приступы удушья. Далее он начинает отставать в физическом развитии, а в тяжелых случаях наблюдается асфиксия.

Взрослые с приобретенным стенозом страдают от дыхательных расстройств. Клинические признаки имеют обструктивный характер и типичны для сужения просвета респираторного тракта:

- Экспираторный стридор (шумный выдох).

- Одышка.

- Цианоз.

- Вынужденное положение.

Приступы удушья провоцируются физической нагрузкой или простудными заболеваниями. А функциональные стенозы могут проявиться даже на фоне изменения позы или смеха. В подобных случаях люди ощущают лающий кашель, головокружение с дальнейшим обмороком и кратковременной остановкой дыхания. Такие приступы оканчиваются отхождением вязкой мокроты и возбуждением.

Ниже места сужения неизменно будут развиваться вентиляционные нарушения. Они становятся причиной развития воспалительных процессов в виде трахеита, бронхита и пневмонии.

Тогда возникают новые симптомы, усугубляющие состояние пациентов: кашель с гнойной мокротой, лихорадка и интоксикация.

Если стеноз распространяется и на нижние дыхательные пути, то воспалительная патология приобретает рецидивирующий характер.

Трахеи стеноз проявляется различными по своей выраженности дыхательными расстройствами по обструктивному типу. Зачастую он осложняется еще и воспалительной патологией респираторного тракта.

Дополнительная диагностика

К сожалению, клинические симптомы имеют невысокую степень специфичности. Поэтому диагноз подтверждается дополнительными методами. И основную роль в этом процессе играют инструментальные средства:

- Рентгенография.

- Томография (компьютерная и магнитно-резонансная).

- Трахеография.

- Трахеоскопия с биопсией.

- Функциональные тесты (спирография, пневмотахометрия).

Если выявляют воспалительную патологию, то в перечень необходимых мероприятий также входят общий анализ крови и исследование мокроты.

Лечение

Тактика лечения при стенозах трахеи определяется в индивидуальном порядке. В этом вопросе ориентируются на причины сужения, протяженность процесса, его локализацию и степень дыхательных расстройств. Используются консервативные и оперативные методики.

Консервативное

Среди показаний для консервативной терапии могут быть функциональные стенозы или начальные стадии органических (компенсированные). Тогда врачебная тактика приобретает выжидательный характер с применением медикаментозных средств:

- Муколитиков (АЦЦ, Лазолван).

- Противокашлевых (Либексин, Синекод).

- Нестероидных противовоспалительных (Нимесил).

- Витамины и антиоксиданты (токоферол).

- Иммуномодуляторы.

Широко практикуются лечебные трахеоскопии, во время которых в рубцы вводят протеолитические ферменты (трипсин), глюкокортикоиды (триамцинолон), орошают слизистую оболочку антибактериальными растворами. Немедикаментозное воздействие осуществляют с помощью акупунктуры, физиопроцедур, массажа.

Консервативное лечение может быть эффективно лишь при функциональных стенозах или начальных изменениях органического характера.

Оперативное

Лечить остальные стенозы приходится хирургическими методами. Но есть несколько разновидностей вмешательств – органосохраняющие и радикальные. К первым относят:

- Эндоскопическое бужирование.

- Рассечение рубцовых спаек.

- Баллонная дилатация.

- Лазерная вапоризация.

- Стентирование трахеи.

Если вышеприведенные способы оказались неэффективными, то единственным выбором станет радикальное вмешательство, которое предполагает резекцию пораженного участка трахеи с дальнейшим наложением анастомоза. При обширных дефектах необходима пластика органа или даже его трансплантация. Патологические образования, сдавливающие трахею снаружи, также должны быть удалены.

Профилактика

Важное значение имеет профилактика приобретенных стенозов. Чтобы снизить риск сужения трахеи, необходимо соблюдать правила постановки интубационной трубки и сроки ее использования, вовремя извлекать инородные тела и удалять опухоли.

Избегать травм и ожогов дыхательных путей, адекватно лечить воспалительную патологию – это еще один аспект превентивных мероприятий.

А вот врожденные стенозы предотвратить куда сложнее, здесь имеет значение здоровый образ жизни беременных и перинатальная диагностика аномалий развития плода.

Стеноз трахеи – это серьезная патология, при которой наблюдается сужение просвета дыхательных путей. Это сопровождается респираторными нарушениями обструктивного типа и требует своевременной коррекции. По результатам диагностики станет ясно, в чем причина стеноза, какие особенности он имеет и что можно предпринять для его устранения.Источник: http://elaxsir.ru/zabolevaniya/drugie-zabolevaniya/traxei-stenoz.html

Стеноз легких у взрослых

Стеноз легких — это состояние, характеризующееся сужением трахейных трубок и бронхов из-за внешнего давления или изменений в состоянии тканей. Первые признаки стеноза легких у взрослых заметны сразу после ограничения доступа к воздуху. Сухой кашель, одышка, шумное дыхание со свистом на вдохе и выдохе указывают на сниженную проходимость внутренних органов дыхания.

При отсутствии медицинской помощи лицо больного синеет от нехватки воздуха (цианоз), вспомогательная мускулатура пытается компенсировать асфиксию.

При этом заболевание само по себе не является смертельным: поскольку воздух продолжает поступать в легкие, пациент может проводить длительное время в ожидании медицинской помощи без опасности для жизни.

Это открывает возможности для точной диагностики — установки причин кашля и удушья с помощью лучевых обследований (томография, бронхография, рентген), эндоскопии и спирометрии — простой методики, позволяющей в полевых условиях определить объем вдоха-выдоха.

После подтверждения диагноза назначается лечебная программа: в зависимости от тяжести приступов удушья при стенозе легких у взрослого могут рекомендовать эндоскопическое лечение или немедленную операцию.

Что такое стеноз легких

Стеноз бронхов и транхеи связывают в первую очередь с сужением просвета трахеобронхиального древа, возникающим по механической или органической причине. Нарушения проводимости могут быть как приобретенными, так и врожденными.

Пока что медицина не располагает достаточным количеством статистических данных, чтобы достоверно прогнозировать наследственные стенозы.

Функциональные дефекты, связанные с неприобретенными заболеваниями, составляют не более 0,5—3 % у взрослых и до пятой части от общего количества зафиксированных случаев у детей.

В связи с сужением просвета при стенозе пациент постепенно теряет способность делать глубокие вдохи, дышать равномерно и бесшумно. Если состояние носит травматический характер, перемена может быть более резкой и заметной для больного.

При отсутствии лечения страдает иммунная система: организм не в состоянии бороться с агрессорами, поэтому возможны инфекционные осложнения.

Внезапный острый приступ асфиксии может закончиться летальным исходом, особенно если в момент начала удушья больной будет находиться в одиночестве.

Современная медицина ищет новые, более эффективные методики лечения стеноза легких у взрослых. Среди разрабатываемых и совершенствуемых технологий наибольшую перспективу имеет пульмонологическое лечение, в том числе оригинальные практики эндоскопической хирургии.

Классификация стенозов трахеи и бронхов

Своевременное и точное определение разновидности стеноза может играть решающую роль при выборе оптимальных мер лечения заболевания. В зависимости от происхождения стенозы делят на врожденные и приобретенные. Кроме того, по источнику выделяют три большие группы:

- Органические стенозы. Вызваны дефектами строения стенок бронхиальных путей и трахей (для первичного стеноза) или постоянным внешним давлением на органы дыхания (для вторичного, компрессионного стеноза).

- Функциональные стенозы. Определяются, если сужение бронхиального просвета спровоцировано системными заболеваниями и факторами, имеющими отношение к основным функциям организма.

- Смешанные стенозы.

Измерение длины участка, на котором произошло сужение, также имеет значение для определения типа стеноза. Ограниченными считаются деформации, не достигающие двух сантиметров.

Если при замере участков с сужением получилось более 2 см, диагностируют протяженный стеноз, характеризующийся повышенной опасностью при обострении.

В зависимости от сопутствующих факторов (тяжесть состояний пациента, сопутствующие заболевания и т. д.) могут рекомендовать немедленную операцию.

Также на срочность операции влияет зафиксированная степень сужения диаметра просвета. Выделяют три степени:- Сужение бронхиального просвета на треть от максимального диаметра. Сопровождается сухим кашлем, затрудненным дыханием. Пациент в состоянии разговаривать, самостоятельно передвигаться, объяснять свое состояние.

- Сужение на две трети диаметра (более половины). Сильно затруднено дыхание, из груди доносится прерывистый свист и хрип. Дыхательный процесс частично компенсируется вспомогательной мускулатурой.

- Сужение более двух третей диаметра. Больной страдает от недостатка воздуха, кожные покровы синеют. Возможна паника, усугубляющая состояние; потеря сознания из-за кислородного дефицита. Необходима срочная госпитализация.

В зависимости от замеченных симптомов также выделяют три клинических стадии состояния:

- Компенсация. Даже при общих трудностях с дыханием пациент дышит стабильно, без перерывов. Нет признаков дефицита кислорода. Компенсированные стенозы могут быть незамеченными больным из-за того, что протекают с минимумом симптомов.

- Субкомпенсация. Вспомогательная мускулатура справляется с поддержанием дыхания в состоянии покоя, но даже неинтенсивные физические нагрузки могут спровоцировать приступ удушья. Если физическая активность прерывается, дыхательный процесс восстанавливается не сразу, сопровождается приступами сухого кашля и тупой болью в грудной клетке.

- Декомпенсация. Резкий приступ кашля или удушья может наступить в состоянии покоя, без каких-либо зафиксированных внешних причин. Стеноз у взрослых на этой стадии самостоятельно не проходит. Бороться с сужением сможет только врач.

Функциональные стенозы разделяют на группы как по происхождению (врожденные и приобретенные; вероятность диагностики врожденного функционального стеноза легких у взрослого крайне мала), так и по причине сужения.

Как правило, оно связано с недостаточной плотностью мембран наиболее важных воздушных путей в дыхательной системе.

Удушье в данном случае имеет прогнозируемый характер; приступы не становятся для пациентов неожиданностью, поэтому вероятность летального исхода как осложнения удушья с панической атакой на порядок ниже.

Причины стеноза легких у взрослого

Наиболее распространенная причина стенозов, имеющих ненаследственную природу, это сужение просвета трахеобронхиального древа из-за приобретенных рубцов. К образованию рубцовой ткани в стенках бронхов и трахей приводят следующие факторы:

- механические повреждения (разрывы при ударах, глубоких порезах и т. д.);

- температурные и химические ожоги дыхательных путей;

- попадание инородных объектов в дыхательную систему;

- продолжительная интубация (введение трубки в бронхи для восстановления воздушной проводимости в критических условиях);

- операции и медицинские процедуры, подразумевающие установку или введение посторонних тел в дыхательную систему (трахеостомия, ИВЛ и т. д.);

- воспалительный процесс с осложнениями;

- туберкулез с осложнениями.

Компрессионный стеноз отличается отсутствием внутренней причины снижения проводимости: симптомы удушья возникают из-за продолжительного давления на дыхательные пути извне. Как правило, давление исходит от увеличенных в объеме и затвердевших лимфоузлов. Таким образом, стеноз может проявляться как побочный симптом бронхогенной кисты, лимфаденита и других заболеваний.

Первичный стеноз как врожденная патология выявляется крайне редко. Он возникает из-за нарушений при развитии стенки трахей и бронхов, проявляющихся в недоразвитости ткани органов и, как следствие, их большей вялости и податливости. Может сопровождаться полным или местным смыканием хрящей.

Вторичные случаи связывают преимущественно с кистами и опухолями, возникшими в период развития эмбриона, либо с редкой сосудистой аномалией — двойной дугой аорты. Эта патология приводит к постоянному сдавливанию грудного отдела, из-за чего человек и во взрослом возрасте продолжает задыхаться.

Стеноз, имеющий функциональное происхождение, у взрослых выявляется редко, поскольку проявляется он обычно еще в раннем возрасте. Это состояние вызвано дисплазией соединительных тканей: системным заболеванием, которое приводит к неспособности организма формировать и поддерживать здоровые волокнистые структуры в соединительных тканях.

На ранних стадиях, а также при отсутствии обострений стеноз может протекать незаметно для пациента.

До тех пор, пока вспомогательная дыхательная мускулатура берет на себя дыхательную функцию, больной может вести активный образ жизни, заниматься спортом.

Клинические симптомы перекрытия трахеобронхиального просвета возникают при сужении в два раза и более. Осложнение сопровождается следующими симптомами:

- Экспираторный стридор. Громкий, болезненный выдох, слышимый без применения инструментов диагностики. Может сопровождаться хрипом и свистом.

- Одышка при движении или в состоянии покоя.

- Повышенная активность вспомогательной мускулатуры: роль компенсаторного дыхания стремительно возрастает.

- Гиповентиляция легких, резкое снижение напряжения кислорода в крови.

- Воспаления органов дыхания под участком, подверженным сужению (бронхит, трахеит).

Резкие, болезненные обострения стеноза заставляют пациента принимать «вынужденную позу». Это специфичное положение тела, облегчающее использование вспомогательной мускулатуры для компенсаторного дыхания.

Колени подняты в положении сидя, торс и голова наклонены вниз. Сохранение позы поможет больному дождаться прибытия врачей, при этом ни в коем случае не следует пытаться заставить человека разогнуться.

Это не только не поможет, но и прервет жизненно необходимое компенсаторное дыхание.

Если стеноз у взрослого имеет функциональную природу, очередность развития симптомов и общая картина болезни может отличаться. При приступах развивается кашлево-обморочный синдром:- Приступ начинается с громкого, болезненного, сухого кашля. В попытках избавиться от ощущения сдавленности в воздушных путях пациент может пытаться изменить положение тела: поворачиваться в постели, наклоняться из сидячего или стоячего положения. Возможны попытки проверить дыхательный аппарат: сдавленный крик, смех, сознательное напряжение органов дыхания и речи.

- На пике кашлевого приступа развивается удушье. Недостаток кислорода приводит к спутанности сознания вплоть до обморока, временной остановки дыхательных движений (апноэ). Потеря сознания в среднем продолжается от 30—40 секунд до 5 минут.

- Дыхание со свистом восстанавливается, отходит вязкая мокрота. Наблюдается повышенная двигательная активность.

- Пациент приходит в сознание.

Для уточнения природы стеноза у взрослых используются как симптоматика, так и результаты анализов, обследований. Руководствоваться только симптомами при постановке диагноза нельзя: многие формы заболевания на ранних стадиях неотличимы от бронхиальной астмы.

Эффективность лечения зависит от точности определения природы заболевания. При органических стенозах показано оперативное вмешательство; после восстановления пациент сможет вести полноценный образ жизни без каких-либо ограничений. Варианты операций представлены с точки зрения предпочтения:

- Эндопросветные манипуляции, направленные на изменение состояния рубцовой ткани и увеличение просвета при минимизации травмирующих воздействий. Эндоскопическая хирургия подходит для большинства случаев стенозов у взрослых; этот метод обеспечивает максимальную точность при минимальном повреждении органов и тканей.

- Циркулярная резекция с наложением анастомоза. Назначается, если невозможно использовать эндоскопию либо этот метод не дает результата. Высокая результативность циркулярной резекции (9 из 10 случаев) позволяет восстановить дыхание даже на поздних стадиях приступа удушья. Эта операция также отличается повышенным риском осложнений — воспаления, инфекции и т. д. возникали в среднем у 3 пациентов из 10.

- Резекция легкого (удаление части легкого) либо пневмонэктомия (полное вырезание легкого). Крайняя мера, применяемая только при накоплении фатальных необратимых изменениях в структуре бронхов, препятствующих дыхательной функции.

Если удушье обусловлено механическим давлением (компрессионный стеноз), лечение заключается в удалении тел, давящих на бронхи, — злокачественных кист, опухолевых образований.

Вялотекущие стенозы у взрослых не требуют немедленного оперативного внимания, поэтому возможно консервативное лечение с длительными периодами выжидания. Поддерживающие препараты не назначаются; подбирают средства, оказывающие максимальную помощь при острых приступах. Назначают несколько категорий лекарств:

- препараты, подавляющие кашель (напр., преноксдиазин, кодеин);

- муколитические средства (бромгексин, мукалтин и пр.);

- нестероидные противовоспалительные препараты;

- иммуномодуляторы.

В качестве дополнительных средств могут назначать антиоксиданты; антибиотические средства применяются только при бронхоскопии.

Для облегчения состояния пациента, ускорения восстановления и сокращения частоты приступов назначают физиопроцедуры в соответствии с особенностями состояния дыхательных органов.

При регулярном наблюдении у врача прогноз положительный, однако полностью вылечить заболевание невозможно.

Понравилась публикация?

Поставь ей оценку — кликай на звезды!

статьи / 5.

Источник: https://www.spacehealth.ru/zabolevaniya-legkih/poroki-razvitiya-legkih/stenoz/stenoz-legkih-u-vzroslyh/

Стеноз трахеи

Стеноз трахеи – патологическое ее сужение. Может быть врожденным и приобретенным.

Основной симптом стеноза трахеи – затрудненное шумное дыхание, слышное на расстоянии, – стридор. Часто наблюдается приступообразный мучительный кашель, такой, что врачи подозревают бронхиальную астму. Также часто могут быть одышка, усиливающаяся при физической нагрузке, и цианоз (синюшная окраска кожи и слизистых оболочек). У детей возможно отставание в физическом развитии.

Описание

Трахея – это часть воздухоносных путей, непарный орган, который находится между гортанью и бронхами. Длина ее 9-11 см, а диаметр 15-18 мм. Она состоит из неполных, 2/3 окружности, хрящевых колец, соединенных фиброзными связками.

Задняя стенка трахеи перепончатая, на ней расположены мышцы, которые обеспечивают активное движение трахеи при дыхании и кашле. Внутри трахея покрыта слизистой оболочкой, в которой много лимфоидной ткани и желез.

Шейный отдел трахеи охватывает щитовидная железа, сзади к трахее прилегает пищевод, а по бокам расположены сонные артерии. Грудной отдел трахеи прикрыт грудиной и вилочковой железой.

Стеноз трахеи может быть врожденным или приобретенным, а также первичным, возникающим при изменении строения трахеи, или вторичными, возникающим при сдавливании органа.

Причина первичного врожденного стеноза – аномалия развития стенки трахеи. Вторичный врожденный стеноз возникает из-за двойной дуги аорты, охватывающей трахею и вызывающей ее сужение. Также причиной вторичного врожденного стеноза трахеи могут быть врожденные опухоли или кисты средостения (пространства в среднем отделе грудной полости).

Пациенты с выраженным врожденным стенозом, как правило, погибают на первом году жизни, хотя известны случаи успешного лечения этого состояния.

Первичные приобретенные стенозы чаще всего развиваются после интубации или длительной искусственной вентиляции легких, которая осуществляется через трахеостому (искусственное отверстие в дыхательном горле).

Стеноз развивается либо из-за образования пролежня стенки трахеи, либо из-за рубца в области трахеостомы, образовавшегося после изъятия трубки. Также причиной первичного приобретенного стеноза могут быть травмы, химические и термические ожоги трахеи, операции на трахее.Первичный приобретенный рубцовый склероз может появиться как следствие туберкулеза или хронического воспалительного процесса.

Стеноз трахеи также может быть:

- компенсированным, при котором проявления заболевания минимальны;

- субкомпенсированным, который формируется медленно, за время его формирования организм успевает приспособиться к изменениям, поэтому болезнь проявляется всего лишь одышкой и стридором при физических нагрузках;

- декомпенсированным, при котором расстройства дыхания и цианоз есть даже в состоянии покоя. Такие пациенты держат голову в вынужденном положении, наклонив ее вперед, гортань их неподвижна, а в дыхании участвует вспомогательная мускулатура. Проявляется это тем, что при вдохе межреберные промежутки втянуты, а при выдохе они, наоборот, выбухают.

Диагностика

Диагностика стеноза трахеи начинается со сбора жалоб и осмотра пациента. Но так как симптомы заболевания неспецифичны, нужны дополнительные исследования. Необходимо сделать:

- бодиплетизмографию, которая покажет, как пациент переносит сужение трахеи, и насколько утрачена дыхательная функция;

- спирографию, которая позволит выяснить проходимость дыхательных путей, степень выраженности патологических изменений, подобрать оптимальную тактику лечения;

- фибробронхоскопию, которая поможет оценить размер просвета трахеи;

- компьютерную томографию (КТ) или магнитно-резонансную томографию (МРТ), которая позволит оценить состояние тканей и органов, окружающих трахею;

- артериографию, с помощью которой можно увидеть аномалии сосудов, окружающих трахею.

Дифференцировать стеноз трахеи нужно с бронхиальной астмой и инородным телом трахеи.