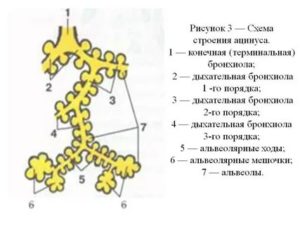

Схема строения ацинуса

Что такое ацинус лёгкого, его строение и функции

Развитие дыхательной системы

Дыхательная система развивается из энтодермы.

Гортань, трахея и легкие развиваются из одного общего зачатка, который появляется на 3—4-й неделе путем выпячивания вентральной стенки передней кишки. Гортань и трахея закладываются на 3-й неделе из верхней части непарного мешковидного выпячивания вентральной стенки передней кишки.

В нижней части этот непарный зачаток делится по средней линии на два мешка, дающих зачатки правого и левого легкого. Эти мешки в свою очередь позднее подразделяются на множество связанных между собой более мелких выпячиваний, между которыми врастает мезенхима.

На 8-й неделе появляются зачатки бронхов в виде коротких ровных трубочек, а на 10—12-й неделе стенки их становятся складчатыми, выстланными цилиндрическими эпителиоцитами (формируется древовидно разветвленная система бронхов — бронхиальное дерево). На этой стадии развития легкие напоминают железу (железистая стадия).

На 5—6-м месяце эмбриогенеза происходит развитие конечных (терминальных) и респираторных бронхиол, а также альвеолярных ходов, окруженных сетью кровеносных капилляров и подрастающими нервными волокнами (канальцевая стадия).

Из мезенхимы, окружающей растущее бронхиальное дерево, дифференцируются гладкая мышечная ткань, хрящевая ткань, волокнистая соединительная ткань бронхов, эластические, коллагеновые элементы альвеол, а также прослойки соединительной ткани, прорастающие между дольками легкого. С конца 6-го — начала 7-го месяца и до рождения дифференцируется часть альвеол и выстилающие их альвеолоциты 1-го и 2-го типов (альвеолярная стадия).

В течение всего эмбрионального периода альвеолы имеют вид спавшихся пузырьков с незначительным просветом. Из висцерального и париетального листков спланхнотома в это время образуются висцеральный и париетальный листки плевры.

При первом вдохе новорожденного альвеолы легких расправляются, в результате чего резко увеличиваются их полости и уменьшается толщина альвеолярных стенок.

[/attention]

Это способствует обмену кислорода и углекислоты между кровью, протекающей по капиллярам, и воздухом альвеол. Воздухоносные пути

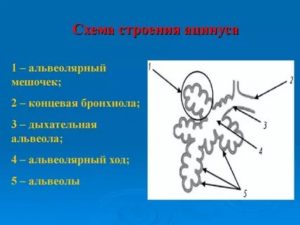

Структурно — функциональной единицей легких является ацинус. Ацинус представляет собой систему полых структур с альвеолами, в которых происходит газообмен.

Рис. 5 — Строение ацинуса

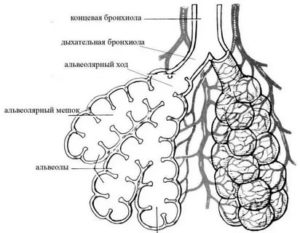

Начинается ацинус респираторной или альвеолярной бронхиолой 1 — го порядка, которая дихотомически последовательно делится на респираторные бронхиолы 2 — го и 3 — го порядков. Респираторные бронхиолы содержат небольшое число альвеол, на остальном протяжении их стенка образована слизистой оболочкой с кубическим эпителием, тонкими подслизистой и адвентициальной оболочками.

Респираторные бронхиолы 3 порядка дихотомически делятся и образуют альвеолярные ходы с большим количеством альвеол и соответственно меньшими размерами участков, выстланных кубическим эпителием.

Альвеолярные ходы переходят в альвеолярные мешочки, стенки которых полностью образованы контактирующими друг с другом альвеолами, а участки, выстланные кубическим эпителием, отсутствуют.

Главным органом дыхательной системы являются легкие — парные органы, занимающие почти всю полость грудной клетки и постоянно изменяющие свои форму и размеры в зависимости от фазы дыхания.

По форме они представляют собой усеченные конусы, верхушкой обращенные к надключичной ямке, а вогнутым основанием — к куполу диафрагмы.

[attention type=red]Закругленная верхушка легкого выступает на 1-3см выше ключицы через верхнее отверстие грудной клетки в область шеи до уровня шейки I ребра. Наружная выпуклая поверхность прилежит к ребрам.

[/attention]

С внутренней стороны в каждое легкое входят главный бронх, легочная артерия, легочные вены и нервы, образующие корень легкого. Здесь же располагается большое количество лимфатических узлов. Место вхождения бронхиально-сосудистого пучка называется воротами легкого.

Правое легкое шире и короче, чем левое. Левое легкое в области нижнепереднего края имеет углубление, которым оно прилегает к сердцу, — сердечное вдавление. Глубокими бороздами левое легкое делится на две, а правое — на три доли .

Кроме того, в настоящее время легкие подразделяют на так называемые бронхолегочные сегменты: в правом легком их 11, а в левом — 10.

Сегменты отделены друг от друга соединительнотканными перегородками и имеют форму конусов или пирамид, обращенных вершиной к воротам, а основанием — к наружной поверхности легкого.

Каждое легкое состоит из разветвлений бронхов, образующих своеобразный скелет органа — бронхиальное дерево, и системы легочных пузырьков, или альвеол, являющихся респираторным (газообменным) отделом дыхательной системы.

Бронхиальное дерево состоит из главного бронха, который делится на долевые бронхи.

Последние переходят в сегментарные бронхи, которые, в свою очередь, подразделяются на бронхи 3—5-го порядка — субсегментарные, или средние бронхи.

Средние бронхи делятся на еще более мелкие (1 — 2 мм в диаметре) бронхи и концевые бронхиолы (bronchioli terminales).

Структурно-функциональная единица легких

По мере того как бронхиальные ветви уменьшаются в диаметре, хрящевые кольца в их стенке постепенно также уменьшаются, превращаясь в небольшие бляшки, которые затем в бронхиолах исчезают. В мягких стенках бронхиол увеличивается количество гладких мышечных волокон.

Структурно-функциональной единицей респираторного отдела является ацинус. Он представляет собой систему альвеол, осуществляющих газообмен между кровью и тканями. Ацинус начинается респираторной бронхиолой, которая, дихотомически ветвясь, переходит в альвеолярные ходы.

Каждый альвеолярный ход заканчивается двумя альвеолярными мешочками. На стенках альвеолярных ходов и мешочков располагается несколько десятков альвеол легкого.

Общее количество их у взрослого человека достигает в среднем 300—400 млн. Альвеолы выстланы дыхательными и большимиальвеолоцитами. Большие выделяют сурфактант.Он препятствует слипанию альвеол при выдохе и обладает бактерицидными свойствами.

Читать еще: Двусторонний отит у детей и взрослых: симптомы, лечение

В ацинус входит 15-—20 альвеол, в легочную дольку — 12— 18 ацинусов. Из долек составляются доли легкого.

Легкие снаружи покрыты плеврой. Плеврапредставляет собой тонкую, гладкую и влажную, богатую эластическими волокнами серозную оболочку, окружающую каждое легкое, образуя плевральный мешок.

Различают висцеральную плевру, плотно сращенную с тканью легкого, и париетальную плевру, выстилающую изнутри стенки грудной клетки. В области корня легкого висцеральная плевра переходит в париетальную.

В целом вокруг каждого легкого образуется замкнутая плевральная полость, содержащая небольшое количество серозной жидкости, облегчающей дыхательные движения легких.

Между правым и левым плевральными мешками находится средостение, ограниченное впереди грудиной и реберными хрящами, сзади — позвоночником. В средостении располагаются сердце с отходящими от него сосудами, вилочковая железа, нервы диафрагмы, пищевод, грудная часть аорты, блуждающие нервы, симпатические нервные стволы, непарная и полунепарная вены и грудной лимфатический проток

Основная функция легких — газообмен (обогащение крови кислородом и выделение из нее углекислоты) Кроме газообмена легкие выполняют секреторно-выделительную функцию, принимают участие в обменных процессах, также процессе теплорегуляции, обладают фагоцитарными свойствами.

Как говорилось в предыдущем разделе, каждое легкое состоит из долей, которые в свою очередь состоят из долек. Каждая долька состоит из 50-100 ацинусов.

Схема строения ацинуса

Ацинус – мельчайшая структурно-функциональная единица легкого. В каждом лёгком насчитывается до 150 тысяч ацинусов.

Строение: терминальная бронхиола делится на несколько дыхательных (респираторных) бронхиол, от которых отходят альвеолярные мешочки. На стенках мешочков имеются десятки легочных пузырьков – альвеол. Таким образом, ацинус напоминает виноградную гроздь. Стенка альвеол образована однослойным плоским эпителием без ресничек.

Альвеолы снаружи густо оплетены сетью кровеносных капилляров. Стенки альвеол и стенки капилляров тесно соприкасаются между собой и образуют альвеолярно-капиллярный барьер. Толщина барьера — 0,5 микрон, он разделяет воздух внутри альвеолы и кровь внутри капилляра.

Через него происходит газообмен (кислород переходит из альвеол в кровь, а углекислый газ — из крови в альвеолы).

Суммарное количество альвеол в обоих лёгких — 600-700 миллионов. Суммарная поверхность альвеол составляет 100 — 120 м2.

Кровоснабжение лёгких и его особенности.

Осуществляется двумя системами сосудов:

— Система легочной артерии.

Составляет малый круг кровообращения. Цель: насыщение венозной крови кислородом. Легочная артерия приносит венозную кровь, разветвляется вплоть до капилляров, оплетающих альвеолы. В результате газообмена в лёгких кровь отдаёт углекислый газ, насыщается кислородом, превращается в артериальную, и по легочным венам выходит из легких.

— Система бронхиальной артерии.

Является частью большого круга кровообращения. Цель: кровоснабжение легочной ткани.

Бронхиальные артерии приносят в лёгкое артериальную кровь, осуществляют кровоснабжение лёгочной ткани (отдают клеткам кислород и питательные вещества, забирают углекислый газ и продукты обмена). В результате кровь превращается в венозную и по бронхиальным венам выходит из лёгкого.

Источник: studopedia.info

Структурно функциональная единица легкого

Развитие дыхательной системы

Дыхательная система развивается из энтодермы.

Гортань, трахея и легкие развиваются из одного общего зачатка, который появляется на 3—4-й неделе путем выпячивания вентральной стенки передней кишки. Гортань и трахея закладываются на 3-й неделе из верхней части непарного мешковидного выпячивания вентральной стенки передней кишки.

В нижней части этот непарный зачаток делится по средней линии на два мешка, дающих зачатки правого и левого легкого. Эти мешки в свою очередь позднее подразделяются на множество связанных между собой более мелких выпячиваний, между которыми врастает мезенхима.

На 8-й неделе появляются зачатки бронхов в виде коротких ровных трубочек, а на 10—12-й неделе стенки их становятся складчатыми, выстланными цилиндрическими эпителиоцитами (формируется древовидно разветвленная система бронхов — бронхиальное дерево). На этой стадии развития легкие напоминают железу (железистая стадия).

На 5—6-м месяце эмбриогенеза происходит развитие конечных (терминальных) и респираторных бронхиол, а также альвеолярных ходов, окруженных сетью кровеносных капилляров и подрастающими нервными волокнами (канальцевая стадия).

Из мезенхимы, окружающей растущее бронхиальное дерево, дифференцируются гладкая мышечная ткань, хрящевая ткань, волокнистая соединительная ткань бронхов, эластические, коллагеновые элементы альвеол, а также прослойки соединительной ткани, прорастающие между дольками легкого. С конца 6-го — начала 7-го месяца и до рождения дифференцируется часть альвеол и выстилающие их альвеолоциты 1-го и 2-го типов (альвеолярная стадия).

В течение всего эмбрионального периода альвеолы имеют вид спавшихся пузырьков с незначительным просветом. Из висцерального и париетального листков спланхнотома в это время образуются висцеральный и париетальный листки плевры.

[attention type=yellow]При первом вдохе новорожденного альвеолы легких расправляются, в результате чего резко увеличиваются их полости и уменьшается толщина альвеолярных стенок.

[/attention]

Это способствует обмену кислорода и углекислоты между кровью, протекающей по капиллярам, и воздухом альвеол. Воздухоносные пути

Структурно — функциональной единицей легких является ацинус. Ацинус представляет собой систему полых структур с альвеолами, в которых происходит газообмен.

Рис. 5 — Строение ацинуса

Начинается ацинус респираторной или альвеолярной бронхиолой 1 — го порядка, которая дихотомически последовательно делится на респираторные бронхиолы 2 — го и 3 — го порядков. Респираторные бронхиолы содержат небольшое число альвеол, на остальном протяжении их стенка образована слизистой оболочкой с кубическим эпителием, тонкими подслизистой и адвентициальной оболочками.

Респираторные бронхиолы 3 порядка дихотомически делятся и образуют альвеолярные ходы с большим количеством альвеол и соответственно меньшими размерами участков, выстланных кубическим эпителием.

Альвеолярные ходы переходят в альвеолярные мешочки, стенки которых полностью образованы контактирующими друг с другом альвеолами, а участки, выстланные кубическим эпителием, отсутствуют.

Главным органом дыхательной системы являются легкие — парные органы, занимающие почти всю полость грудной клетки и постоянно изменяющие свои форму и размеры в зависимости от фазы дыхания.

По форме они представляют собой усеченные конусы, верхушкой обращенные к надключичной ямке, а вогнутым основанием — к куполу диафрагмы.

[attention type=red]Закругленная верхушка легкого выступает на 1-3см выше ключицы через верхнее отверстие грудной клетки в область шеи до уровня шейки I ребра. Наружная выпуклая поверхность прилежит к ребрам.

[/attention]

С внутренней стороны в каждое легкое входят главный бронх, легочная артерия, легочные вены и нервы, образующие корень легкого. Здесь же располагается большое количество лимфатических узлов. Место вхождения бронхиально-сосудистого пучка называется воротами легкого.

Правое легкое шире и короче, чем левое. Левое легкое в области нижнепереднего края имеет углубление, которым оно прилегает к сердцу, — сердечное вдавление. Глубокими бороздами левое легкое делится на две, а правое — на три доли .

Кроме того, в настоящее время легкие подразделяют на так называемые бронхолегочные сегменты: в правом легком их 11, а в левом — 10.

Сегменты отделены друг от друга соединительнотканными перегородками и имеют форму конусов или пирамид, обращенных вершиной к воротам, а основанием — к наружной поверхности легкого.

Каждое легкое состоит из разветвлений бронхов, образующих своеобразный скелет органа — бронхиальное дерево, и системы легочных пузырьков, или альвеол, являющихся респираторным (газообменным) отделом дыхательной системы.

Бронхиальное дерево состоит из главного бронха, который делится на долевые бронхи.

Последние переходят в сегментарные бронхи, которые, в свою очередь, подразделяются на бронхи 3—5-го порядка — субсегментарные, или средние бронхи.

Средние бронхи делятся на еще более мелкие (1 — 2 мм в диаметре) бронхи и концевые бронхиолы (bronchioli terminales).

Что такое ацинус лёгкого, его строение и функции — Ваш онлайн доктор

Легкие человека — это парный губчатый орган. Строение легких изучалось еще в прошлом веке. Они состоят из правого и левого легкого, располагаются в грудной полости и заполняют собой ее основное пространство. Главное функциональное назначение легких — участие в газообмене человеческого организма с окружающей средой. Дыхательная функция осуществляется через дыхательные пути.

Каждое легкое — это орган, имеющий форму слегка уплощенного полуконуса с более широким основанием (базисом) и округлой верхушкой (апексом).

Каждое легкое покрыто своей оболочкой — легочной (висцеральной) плеврой, а от грудной клетки легкие отделены плеврой париетальной (пристеночной), которая служит внутренним покрытием грудной полости. И в легочной, и в пристеночной плеврах находятся железистые клетки, который производят особую плевральную жидкость.

Эта жидкость находится между двумя этими плевральными оболочками (листами) и «смазывает» их, делая возможными дыхательные движения. Эти оболочки составляют плевральный мешок.

Пространство между листками называется плевральной полостью. При воспалении плевральной полости (плеврите) плевральная жидкость выделяется в недостаточном количестве, что приводит к трению между листками, и при дыхании возникают болезненные ощущения. Легкие в плевральных мешках разделены между собой средостением, между ними находятся сердце и крупные сосуды.

Правое и левое легкое при одинаковом функциональном назначении несколько различаются по форме и размеру (объему). Средний объем взрослого человека составляет около 3 тысяч кубических сантиметров.

Различия между легкими в форме и объеме обусловлены анатомическими особенностями. Основание (более широкая часть) лежит на диафрагме — мышце, которая разделяет грудную полость от брюшной, и состоит из двух куполов: правого и левого.

Правый купол диафрагмы находится над печенью, над правой его долей, которая более объемистая, и в силу этого он выше левого купола. Поэтому лежащее на нем правое легкое шире и короче, но в среднем на 1/10 больше по объему, чем левое.

Левое же обладает меньшим объемом вследствие того, что в левой части грудной полости находится сердце.Каждое легкое делится на доли и по сегментам. В правом три доли: верхняя, средняя и нижняя — и десять сегментов. Левое делится только на две доли: верхнюю и нижнюю — и состоит из девяти сегментов. Разделение на доли внешне обозначено пролеганием глубоких щелей: в правом их две, в левом только одна.

Сегменты, составляющие легочные доли, пронизаны бронхами, по которым поступает воздух из внешней среды. Сегментарное строение легких складывается из большого количества вторичных долей, которые складываются из ацинусов (в переводе с латыни «гроздь»).

В каждой вторичной доле их находится от трех до пяти. Ацинусы представляют собой структуры очень маленького размера, в них и происходит процесс газообмена: кровь насыщается кислородом, поступающим в легкие с вдыхаемым воздухом, и отдает СО2, который при выдохе выводится наружу.

Ацинусы являются функциональной единицей легких.

В строение легких входят следующие ткани:

- Висцеральная (легочная) плевра, отдельно окутывающая левое и правое легкое и обеспечивающая, благодаря выделяемой плевральной жидкости, плавное скольжение легкого при дыхательных движениях по пристеночной плевре внутри грудной полости.

- Строма (остов легких, складывающийся из перегородок, состоящих из соединительной ткани). Строма состоит из тонкой соединительной ткани, разделяющей легкие на легочные дольки. Внутри этих перегородок находится вся легочная «инфраструктура»: нервные волокна, сосуды кровеносной и лимфатической системы и пути, по которым входит и выходит воздух.

- Паренхима (мягкая ткань из клеток с тонкой оболочкой). Легочная паренхима представляет собой совокупность всех внутрилегочных бронхов и бронхиол, легочных долек, состоящих из ацинусов, альвеол и альвеолярных ходов.

Бронхиальное дерево — это своеобразная разветвленная трубчатая вентиляционная система организма, начинающаяся в трахее, а заканчивающаяся в альвеолах.

Визуально строение бронхов действительно напоминает дерево, где от основного ствола-трахеи расходятся главные бронхи, левый и правый, идущие соответственно в левое и правое легкие.

Затем, согласно строению легких, бронхи разветвляются на долевые, сегментарные, субсегментарные и дольковые. Более тонкими веточками бронхиального дерева являются бронхиолы, которые делятся на концевые настоящие и концевые альвеолярные.

В структуру бронхиального дерева входят альвеолярные ходы, мешочки и сами альвеолы. От наибольшего диаметра в точке бифуркации (разделения на две ветви) в трахее далее эти вентиляционные трубки постепенно сужаются, пока не становятся микроскопически тонкими в альвеолярных ходах.

Альвеолы, находящиеся в конце тончайшего дыхательного канала крошечные тонкостенные шарики с воздухом внутри, в совокупности составляют альвеолярный мешок. Именно в этом участке легких и происходит газообмен. Стенка альвеолы — это однослойная клеточная оболочка, обернутая тканевым слоем, функции которого — поддержка клеток и их отделение от альвеол.

https://www.youtube.com/watch?v=D0vlzCdw0TQ

Мембранная оболочка отделяет альвеолы и мельчайшие кровеносные сосуды — капилляры. Между внутренними оболочками альвеол и капилляров расстояние всего полтысячной доли миллиметра. Один кровеносный капилляр соседствует сразу с несколькими альвеолами.

У взрослого человека диаметр альвеолы составляет одну четвертую миллиметра. Эти микроскопические шарики плотно прижаты друг к другу.

Капилляры — это наименьшие кровеносные сосуды легких. В этом парном органе проходят сосуды обоих кругов кровообращения, малого и большого. В малом круге ответвления легочной артерии транспортируют венозную кровь, а по притокам вен артериальная кровь попадает в левое предсердие из легких. Бронхиальные артерии снабжают всем необходимым бронхи и легочную паренхиму.

Легкие пронизаны разветвленными сетями лимфатических сосудов.

Газообмен — жизненно важный процесс, который происходит непрерывно. Клетки человеческого организма, не получая с кровью кислород, умирают. Особенно быстро сказывается кислородное голодание на клетках головного мозга. Если эритроциты не могут избавиться от углекислого газа, в организме развивается интоксикация.Поэтому кислород и углекислый газ постоянно находятся в кровотоке человека, их молекулы сливаются с гемоглобином в составе эритроцитов и таким образом путешествуют по организму, всем его тканям и органам, в том числе попадают в легкие. Здесь углекислый газ высвобождается из крови и попадает в альвеолы, из которых идет дальше по дыхательным путям, пока не выходит наружу.

В эритроцитах освободившееся от углекислого газа место занимает кислород, который после вдоха свежего воздуха попадает в легкие и доходит до альвеол, где и происходит газообмен.

По сосудам кровь, содержащая кислород, из легких транспортируется в сердце, из которого уже доставляется в сосуды более мелкие, пока не доходит до капилляров.

Там тоже происходит обмен: нужный тканям кислород покидает эритроциты, а вместо него к красным кровяным тельцам присоединяется углекислый газ.

После чего кровь снова устремляется к легким, чтобы обменять углекислый газ на новую порцию кислорода. так выглядит схема газообмена.

Роль легких в нормальной жизнедеятельности человека бесценна, поэтому о их здоровье нужно заботиться.

Кроме того, патологические процессы в этом органе могут свидетельствовать о наличии серьезных заболеваний. Так, хронические пневмонии довольно часто сопровождают иммунодефицитные состояния, а острая пневмония у новорожденных — часть клинической картины при первичном иммунодефиците.

Чтобы здоровый организм постоянно получал достаточное количество кислорода, нужно давать ему физические нагрузки, постоянно бывать на свежем воздухе. Хорошая профилактика легочных заболеваний — плавание. У людей, занимающихся этим видом спорта, объем легких составляет почти 5 литров, против 3 литров у обычного человека.Курение убивает легочный эпителий и сокращает жизнь человека в среднем на десять лет.

Источник:

Ацинус легкого: строение

Легкие – парный орган, расположенный в грудной клетке, занимающий 4/5 объема грудной полости. Их строение уникально: ткань мягкая, эластичная, воздушная. В анатомическом строении выделяют: доли (в правом – три, левом – две), сегменты (по 10 в каждом легком), а также дольки, которые состоят из функциональных единиц легкого – ацинусов.

Строение

Ацинус легкого – самая маленькая функционально-структурная единица паренхиматозного органа. Легочная система состоит из порядка 300 тысяч таких кирпичиков. Является конечным пунктом деления бронхиального дерева.

Схема строения:

- Трахея подразделяется на 2 главных бронха, которые, в свою очередь, делятся на долевые, затем сегментарные, дольковые.

- Конечные бронхиолы разделяются на 14–16 путей дыхательных бронхиол первого порядка.

- Респираторные (дыхательные) бронхиолы дихотомически разделяются каждый раз на 2 хода второго и третьего порядка.

- Бронхиолы третьего порядка переходят в альвеолярные ходы, из которых открываются альвеолярные мешочки.

Промежуток от начала деления терминальных бронхиол до альвеол именуется ацинусом. Он обильно кровоснабжается, так как плотно оплетен сетью кровеносных сосудов.

Строение ацинуса напоминает виноградную гроздь. В одной дольке насчитывается не менее 50 ацинарных единиц.

Альвеолы выполняют дыхательную функцию за счет аэро-гематического барьера. Состоят из клеток альвеолоцитов, которые, в свою очередь, выстланы однослойным плоским эпителием. Внутренняя поверхность покрыта поверхностно-активным веществом – сурфактантом, препятствующим спаданию альвеолярных мешочков. Их насчитывается 650–700 миллионов, по площади они составляют 100–120 м2.

Функции

Альвеолярно-капиллярный барьер обеспечивает полноценную функцию легочного газообмена. За счет тончайшей стенки барьера и особенности структуры капилляров, выполняется обмен газов: кислорода и углекислого газа. Таким образом ткани организма насыщаются наполненной кислородом артериальной кровью, выполняются обменные функции.

Мукоцилиарный барьер помогает избавиться от пылевых частиц, загрязнений путем движения его ресничек в сторону ротовой полости. Однако он не всегда может защитить от попадания бактериальных и вирусных агентов.

Тогда вступают в активную работу клеточный и гуморальный иммунитет. Макрофаги – защитные клетки – находятся на поверхности альвеол и интерстициальной ткани, они способны поглощать чужеродные вещества.

Кроме того, на поверхности дыхательных ходов имеются такие защитные антитела, как: иммуноглобулины А, Е, интерфероны, лизоцим, лактоферрин.

Нормализует кислотно-основное состояние и участвует в буферном равновесии системы крови, за счет чего сохраняются нормальные показатели реологических свойств кровеносной системы и КОС. Поддерживает газовый состав и рН крови, способствует выведению углекислого газа.

Источник:

Структурно функциональная единица легкого

Развитие дыхательной системы

Дыхательная система развивается из энтодермы.

Гортань, трахея и легкие развиваются из одного общего зачатка, который появляется на 3—4-й неделе путем выпячивания вентральной стенки передней кишки. Гортань и трахея закладываются на 3-й неделе из верхней части непарного мешковидного выпячивания вентральной стенки передней кишки.

Источник: https://cgb-vuf74.ru/drugoe/chto-takoe-atsinus-lyogkogo-ego-stroenie-i-funktsii.html