Пункция легких как делают

Как проводится пункция легких

При проведении диагностики на злокачественные опухоли органов дыхания проводится биопсия легких. С помощью этой хирургической процедуры специалисты получают биологический материал, необходимый для цитологического и гистологического исследования. Только благодаря биопсии удается выявить злокачественные опухоли на ранней стадии их развития.

Показания к проведению биопсии

Биопсия легких обычно назначается в том случае, если подтвердить диагноз другими исследованиями не удалось. Этот метод показывает отсутствие или наличие патологических процессов вирусной, бактериальной или грибковой природы, раковых клеток и позволяет оценить состояние соединительной ткани.

К показаниям относятся:

- туберкулез,

- пневмониты,

- подозрение на злокачественную опухоль,

- лимфома,

- альвеолит,

- меззотелиома плевры,

- наличие опухоли неясного патогенеза,

- длительная пневмония.

Проводится биопсия также при системных заболеваниях легких.

С помощью исследования врачи устанавливают цитоморфологическую картину новообразования в легких. В некоторых случаях врач требует также проведения забора биоптата из лимфатических узлов, плевры и бронхов. Только после подтверждения диагноза подбирается оптимальная терапия.

Противопоказания

Несмотря на эффективность биопсии легких, метод имеет определенные противопоказания. Делятся они на абсолютные и относительные. Однозначно отказаться от проведения исследования придется при наличии следующих патологий:

- тяжелом геморрагическом диатезе,

- выраженной гипоксии,

- массивном кровохаркании,

- приступах астмы,

- злокачественной аритмии.

При относительных противопоказаниях рекомендуется отказаться от процедуры и подобрать другие способы исследования легких, но окончательное решение принимает лечащий врач. С осторожностью проводится биопсия при искусственной вентиляции легких, хронической почечной недостаточности и легочной гипертензии.

Виды биопсии

Существует несколько способов исследования легочной ткани. Подбираются они в зависимости от состояния пациента и локализации опухоли. Биопсия бывает нескольких видов:

- трансбронхиальная,

- пункционная,

- открытая,

- видеоторакоскопическая.

Решать, какой способ необходим для пациента, может только лечащий врач.

Трансбронхиальный способ

Наиболее распространенным методом исследования является трансбронхиальная биопсия. Используется при этом бронхоскоп, с помощью которого врач может осмотреть внутреннюю поверхность бронхиального дерева и трахеи, а также провести санацию, ввести медикаментозные препараты или провести цитологическое исследование.

Назначается метод при центральной локализации опухоли, а также для выявления аномального роста ткани рядом с бронхами и определении инфекционных воспалений. Продолжительность процедуры , около получаса, за это время специалист может взять необходимые материалы из любой области легких.

Биопсия с использованием бронхоскопа проводится также при подозрении на туберкулез. Проведение процедуры целесообразно при незавершенном ателектазе и при необходимости удалить из бронхов слизь, провести санацию, прижечь кровоточащие сосуды. Для заболевания характерны изменения, касающиеся содержания основных липидных фракций.

Показаниями являются следующие заболевания:

- альвеолит,

- канцероматоз,

- саркоидоз,

- туберкулез,

- диффузные легочные патологии.

Биоптат (ткани для анализа) добываются путем прокола бронхиальных стенок. Медицинские щипцы вводятся в несколько отделов, чтобы получить образцы с разных участков. Прицельность исследования обеспечивается благодаря рентгену.

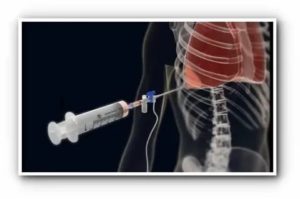

Пункционное исследование

Трансторакальная пункция грудной клетки проводится с использованием полой длинной иглы. Подходит метод при периферической локализации опухоли легких и необходимости провести пункцию плевральной полости в случае подозрения на туберкулез. К недостаткам способа относится время, на протяжении которого нужно ждать результат: данные будут получены в течение двух недель.

Подходят для исследования иглы Сильвермена или троакар. В результате получить удается клеточный образец ткани, которая расположена вблизи грудой клетки. Возможности пункции ограничены: врач не всегда может попасть к участку, с которого нужно взять образец для анализа. Но если достаточная информация получится, дальнейшая диагностическая торакотомия не требуется.

Открытый способ

При открытой биопсии легких проводится хирургическое вмешательство. Во время операции врач отсекает кусочек ткани, достаточный для проведения анализа. Метод предусматривает разрез в легочной области грудной клетки. Способ назначается при поражениях диссеминированного типа, природу которых установить специалисты не смогли.

С помощью биоптата, который обеспечивает открытая биопсия, безошибочно определяются некоторые заболевания:

- саркоидоз,

- ревматоидные нарушения,

- гранулематоз,

- онкология.

Для пациента обеспечивается эндотрахеальный наркоз. Разрез длиной 8-12 сантиметров выполняется в районе подреберья, немного ниже подмышечной впадины. Больной во время процедуры должен лежать на боку.

торакоскопический анализ

торакоскопическая биопсия легких , наиболее диагностически точный и информативный метод исследования, но проводится он далеко не во всех клиниках. Во время процедуры между ребрами пациента выполняются небольшие надрезы. Через них вводятся необходимые инструменты и видеокамера, благодаря которой врач контролирует ход манипуляций.

Основным плюсом процедуры является малоинвазивное вмешательство, позволяющее сократить вероятность осложнений и реабилитационный период.

Возможные осложнения

Любое вмешательство (а особенно травматичная открытая биопсия) могут привести к осложнениям. При неблагоприятном исходе событий пациента ожидают:

- прокол легких или желудка,

- эмболия головного мозга,

- сосудистое кровотечение,

- дыхательная недостаточность,

- инфицирование раны,

- пневмоторакс.

Чтобы минимизировать возможность осложнений от процедуры необходимо тщательно подготовить пациента к исследованию.

Важную роль играет постоянный рентген-контроль во время и после вмешательства. Если проводилась биопсия легких открытым способом, назначаются антибиотики.

Непосредственно после вмешательства больной должен некоторое время воздерживаться от интенсивных физических нагрузок и соблюдать постельный режим. Правильно проведенные процедуры не влияют на дальнейшую жизнь.

Как подготовиться

Прежде чем назначается биопсия, обязательно проводится ряд визуальных исследований: магнитно-резонансная и компьютерная томографии, делается рентген. Когда локализация опухоли будет установлена, подбирается оптимальный способ забора ткани из легких.

Вне зависимости от вида процедуры пациенту необходимо:

- За 3-4 дня до проведения исследования отказаться от медикаментозных средств, способствующих разжижению крови.

- Отказаться от пищи за восемь часов до биопсии, с утра рекомендуется не пить даже простую воду.

- Перед заходом в кабинет следует избавиться от линз, протезов и украшений.

Больной обязательно должен рассказать врачу о том, какие у него есть хронические заболевания, проводится ли в настоящее время медикаментозное лечение, имеется ли аллергия или нарушения системы крови.

Предварительно могут понадобиться дополнительные исследования и анализы , рентген грудной клетки, коагулограмма, ЭКГ, анализ крови на уровень мочевины.

Эндоскопическая биопсия

Этапы проведения исследования легких зависят от выбранного способа биопсии. Так, эндоскопическое вмешательство выполняется в амбулаторных условиях и требует местной анестезии. Бронхоскоп вводится через рот или нос, поэтому слизистая обрабатывается лидокаином.

Пациента укладывают на спину. Во время процедуры специалист последовательно осматривает бронхиальное дерево и все его отделы. Через инструментальный канал бронхоскопа вводятся специальные щипцы, с помощью которых добываются ткани с необходимых участков.

Пункционная биопсия

Пункционная биопсия проводится под местной анестезией, но при необходимости допускается применение общего наркоза. Во время КТ или рентгена определяется оптимальное расстояние до места взятия материалов для проведения исследования, так выбирается место ввода иглы.

Участок кожи обезболивается, выполняется прокол грудных стенок и висцеральной плевры. Самое сложное для пациента , находиться неподвижно на протяжении всей процедуры, которая займет около 20-25 минут. При этом он может лежать или сидеть, несколько раз придется задержать дыхание.

Открытая биопсия

Малая торакотомия (открытая биопсия) рекомендуется в том случае, если малоинвазивные способы провести невозможно или необходим достаточно крупный кусок легочной ткани. Проводится она в стационарных условиях, применяется общий эндотрахеальный наркоз.

Разрез выполняется в области межреберья кпереди от подмышечной линии. Из-за использования аппарата для наркоза происходит выпячивание легочной ткани в рану. Этот участок прошивается скобами, чтобы обеспечить герметизацию плевральной полости.

Прошитые ткани иссекаются и отправляются на цитологическое исследование. В плевральную полость вставляется дренаж, накладываются швы. Некоторое время пациент находится под наблюдением в условиях стационара.

Источник:

Как берут биопсию легких: виды, последствия, результаты, отзывы и цены

Биопсия легкого – это диагностическая процедура, предполагающая получение биологических образцов легочных тканей.

Впоследствии эти ткани исследуют на наличие патологических аномалий. Чаще всего легочную биопсию проводят с целью исключения онкопроцессов в легких.

Показания и противопоказания

Легочная биопсия обычно назначается при обнаружении в легком пациента объемного образования, причиной которого могут выступать патологии вроде рака, саркоидоза, абсцесса, туберкулеза, затяжной пневмонии, альвеолита, доброкачественных опухолевых процессов и пр.

Противопоказана процедура лицам, имеющим заболевания вроде:

- Легочной кисты;

- Гипоксии;

- Проблем с кровесвертываемостью;

- Эмфиземы;

- Легочной гипертензии;

- Ярко выраженной анемии;

- Хронической недостаточности миокарда в декомпенсированной стадии.

В остальных случаях противопоказаний для данной диагностической процедуры не имеется.

Виды

Легочная биопсия может проводиться несколькими способами: трансбронхиальным, пункционным, открытым или торакоскопическим.

Если опухоль легкого отличается периферической локализацией, то пациентам назначается торакоскопическая или пункционная биопсия. При центрально расположенной опухоли показано проведение трансбронхиальной биопсии.

Трансбронхиальная биопсия легких считается довольно популярной, она предполагает использование бронхоскопа. Подобный способ забора биоматериала широко применяется при определении инфекционных патологий и при выявлении аномальных разрастаний по соседству с бронхами.

Бронхоскопия визуализирует поверхность дыхательных путей и позволяет взять кусочек ткани в любой их области. Длительность такого диагностического мероприятия может составлять до часа, хотя чаще бывает достаточно и 30 минут.Показанием к проведению трансбронхиальной легочной биопсии являются патологии вроде:

- Канцероматоза;

- Туберкулеза;

- Саркоидоза;

- Альвеолита и прочих легочных поражениях диффузного характера.

Данная методика предполагает проведение эндоскопического получения биоптата через прокол бронхиальной стенки. В ходе процедуры щипцы вводят в различные бронхиальные отделы, забирая до 7 образцов с отдельных участков.

Процедуру обычно проводят под контролем рентген-аппарата, обеспечивающим прицельность процедуры. Известны случаи, когда после трансбронхиальной легочной биопсии у пациентов возникало кровотечение и пневмоторакс.

Трансторакальная пункция

В результате врач получает клеточный биообразец тканевых структур, располагающихся в непосредственной близости к грудной клетке.

Результаты подобного исследования пациенту приходится ждать 10-14 дней.

Для проведения пункционной биопсии обычно применяется специальная игла-троакар или Сильвермена. Возможности пункционной легочной биопсии несколько ограничены, потому как не всегда удается добраться до необходимого участка, с которого необходимо получить образец.

Источник: https://mschmvd42.ru/zabolevaniya-legkih/kak-provoditsya-punktsiya-legkih.html

Пункция легких и биопсия: как делают?

Прокол легкого — медицинская манипуляция, которая выполняется с диагностической и в некоторых случаях с лечебной целью. Она часто проводится при острых состояниях в качестве неотложной помощи. Также подобная процедура назначается при подозрении на серьезные патологии, такие как злокачественные новообразования, в таком случае она носит название «биопсия».

Биопсия легкого

Первым этапом диагностики заболеваний дыхательной системы являются флюорография и рентген. В случае если на этапе скрининга было обнаружена очаговая или диффузная патология легочной ткани, пациенту назначаются дополнительные методы диагностики с целью дообследования. К ним относят КТ или МРТ, бронхоскопию и биопсию легких.

Под биопсией специалисты подразумевают взятие кусочка ткани с дальнейшим гистологическим исследованием и установлением окончательного правильного диагноза. По способу изъятия образца для микроскопии различают следующие виды обследования:

- Трансбронхиальная эндоскопическая биопсия — проводится в процессе бронхоскопиии.

- Чрезкожная трансторакальная биопсия — осуществляется под контролем аппарата УЗИ с помощью длинной толстой иглы.

- Эндоторакоскопическая манипуляция — современный способ, доступ к легкому при котором обеспечивается с помощью торакоскопа для исследования плевральной полости.

- Открытая биопсия — выполняется во время хирургического вмешательства на органах грудной клетки.

Выбор методики проведения биопсии легочной ткани осуществляет лечащий врач в зависимости от локализации патологического очага и предполагаемой природы заболевания, тяжести состояния больного, сопутствующих патологий, а также наличия необходимых для манипуляции медицинских инструментов.

Техника проведения

Биопсия необходима при подозрении на инфекционные процессы, новообразования и кисты в ткани легкого. Методика проведения диагностической процедуры зависит от того, в каком участке локализуется обнаруженный ранее патологический процесс. Наиболее часто применяются:

- Трансбронхильная биопсия. Забор биоматериала осуществляется специальными хирургическими щипцами, вводимыми в просвет дыхательных путей одновременно с бронхоспокопом. Под контролем получаемого во время манипуляции изображения, а также рентгенологических снимков, врач прокалывает стенку подозрительного участка бронха и забирает небольшой фрагмент тканей для дальнейшего гистологического исследования. Чаще всего процедура показана при центральном раке, кистах.

- Трансторакальная биопсия нужна при обнаружении во время скринингового исследования патологических очагов, находящихся в непосредственной близости к грудной стенке. Данная диагностическая манипуляция производится под контролем ультразвукового аппарата или рентгена при помощи иглы Сильвермана.

- Открытый забор биоптата, при котором участок легочной ткани, необходимый для исследования, изымается через специальный хирургический разрез грудной клетки. При этом пациенту под общим наркозом делается 8–12 см разрез в 4–5 межреберье, через который вводятся инструменты для забора образца. Данная методика применяется при невозможности использования других способов биопсии, например, в случае диссеминированного поражения легочной ткани, мелкоклеточном раке.

В современных клиниках возможно проведение видеоторакоскопической манипуляции.

При этом в области локализации подозрительного участка производится несколько небольших разрезов на коже, через них вводится игла для биопсии и камера, под контролем которой происходит забор патологической ткани.

Процедура отличается коротким восстановительным периодом, однако, вследствие своей высокой цены не получила широкого распространения.

Подготовка к диагностике

Как и любая медицинская манипуляция, процедура биопсии легких требует специализированной подготовки. Она включает в себя следующие этапы:

- Комплексное обследование, установление показания и исключение противопоказаний к проведению исследования.

- Непосредственно перед процедурой, следует снять украшения, очки и контактные линзы, зубные протезы.

- Отказ от приема пищи минимум за 6 часов до запланированной процедуры.

- Прекращение накануне биопсии легкого приема препаратов, способствующих разжижению крови (Аспирина, Варфарина).

Перед процедурой доктор информирует больного о показаниях к ее проведению и возможных рисках, а также собирает аллергологический анамнез, поскольку во время биопсии легкого применяются местные анестетики и препараты для наркоза.

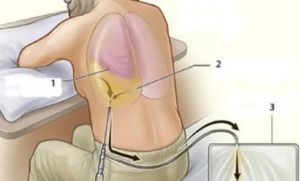

Пункция плевры

Под проколом лёгкого нередко подразумевают плевральную пункцию, т. е. лечебно-диагностическую процедуру, суть которой состоит в заборе с последующим анализом или удалением излишнего объема патологической жидкости, скопившейся между листками плевры. Для ее выполнения:

- Больному предлагается принять сидячее положение с небольшим наклоном вперед. Для удобства можно упереться в спинку стула, кровати.

- Кожу грудной клетки обрабатывают растворами антисептиков — двухкратно йодом и однократно – 70% этиловым спиртом.

- Обезболивание при пункции плевральной полости проводится с помощью местного анестетика новокаина.

- Прокол осуществляется специальной иглой в 7 или 8 межреберье по средней подмышечной линии по верхнему краю ребра.

- Шприцом извлекается жидкость на анализ, после этого, при необходимости, его меняют на одноразовую систему.

- Одномоментно можно удалить не более 1 л патологической жидкости из легких.

- После процедуры, пункционная игла извлекается из грудной клетки пациента, место прокола обрабатывается антисептиком и заклеивается лейкопластырем.

Полученную жидкость отправляют на гистологическое и биохимическое исследование.

Плевральная пункция показана пациентам с гемотораксом, выпотом жидкости на фоне инфекционных заболеваний и при раке легкого. После манипуляции необходимо обязательно пройти рентген легких для исключения осложнений.

К неблагоприятным последствиям пункции относят пневмоторакс, кровохарканье (вследствие повреждения сосудов), воздушную эмболию.

Источник: http://elaxsir.ru/simptomy/diagnostika/punkciya-legkix.html

Пункция легких — Сайт о диагностике заболеваний — симптомы, анализы и правильное лечение, ГБУЗ КО «Черняховская инфекционная больница»

02.08.2019

Так осуществляется прокол

Легкие выстланы тонкой серозной оболочкой, которая называется плеврой. Состоит плевра из двух листков, между ними содержится около 2 мл жидкости, главным предназначением которой является обеспечение легкого скольжения во время дыхательных движений.

В норме плевральная жидкость светло-желтого цвета, прозрачная, не имеет какого-либо запаха.

При заболеваниях легких, травмах, опухолях и других патологиях органов дыхания в плевральной полости увеличивается и накапливается количество жидкости, что сопровождается выраженной одышкой пациента, болями в грудной клетке, нарастающей слабости. Для определения причины этого состояния пациенту делается плевральная пункция.

Что это такое?

Пункция легкого – это диагностическое исследование, которое заключается во взятии анализа содержимого плевральной полости для дальнейшего изучения в лаборатории. Благодаря такому исследованию врач имеет возможность с высокой точностью установить причину скопления выпота (жидкости) и назначить пациенту эффективное лечение.

Кроме этого во время процедуры возможно введение лекарственных препаратов в плевру и доставка их непосредственно в очаг поражения. В ходе пункции можно откачать лишнюю жидкость, воздух, избавив тем самым пациенту от неприятных ощущений и болей.

Пункция легких – это одна из наиболее распространенных процедур в торакальной хирургии и представляет собой прокол грудной клетки и плевры с диагностической целью, определением степени тяжести течения заболевания и проведения необходимых лечебных манипуляций.

Кому назначают пункцию легких: показания к проведению

Когда показана пункция легких

Главными показаниями к проведению плевральной пункции пациенту являются заболевания, течение которых провоцирует скопление в полости выпота (гноя, серозной жидкости, крови) или воздуха. В результате увеличения объема жидкости между листками плевры сдавливается легкое, на фоне чего пациенту трудно дышать и он испытывает боли при движении грудной клетки.

Среди заболеваний, при которых пункция легкого является обязательной диагностической процедурой, выделяют следующие:

- плеврит – чаще всего экссудативный, характеризуется воспаление листков плевры и скоплением в полости серозной жидкости;

- пневмоторакс;

- туберкулез легких;

- осложненное течение пневмонии с поражением плевры;

- гидроторакс;

- подозрение на опухолевые образования в легких или грудной клетке.

Подготовка к процедуре

Премедикация перед пункцией

Как и любое другое медицинское исследование, плевральная пункция требует определенной подготовки, в зависимости от которой процедура будет успешной или не очень. Естественно, что пациент, которому назначают пункцию впервые в жизни, испытывает страх и может наотрез оказываться от процедуры.

Подготовка к пункции легкого начинается с психологического настроя человека врачом – крайне важно объяснить больному насколько необходимо исследование и, как оно может повлиять на процесс его выздоровления.

Важно! Когда врач подробно рассказывает, как делают пункцию легких, какую позу во время процедуры должен занимать больной и какие ощущения при этом у него будут – пациенту легче морально настроиться и согласиться на ее проведение.

Если больной в сознании, то медицинский работник обязательно должен получить его согласие на проведение пункции в письменном виде, если по каким-либо причинам пациент не может его дать или находится в бессознательном состоянии, то это делают его ближайшие родственники.

Получение письменного согласия на пункцию

Далее пациенту проводится премедикация – подготовка в более глубокой анестезии. Премедикация основана на введении анестезиологом лекарственных препаратов пациенту со снотворным или транквилизирующим действием, в некоторых случаях могут дополнительно использоваться антигистамины.

Премедикация позволяет уменьшить волнение и переживания пациента, снять напряжение и нормализовать параметры пульса и давления – часто на фоне стресса эти показатели немного завышены. На видео в этой статье подробнее рассказывается, для чего делают премедикацию, и какие препараты для этого используют.

Техника проведения процедуры

Стерильная одежда и перчатки позволяют избежать осложнений

Перед началом проведения пункции медицинская сестра должна подготовить стерильные инструменты, которые будут использоваться в ходе процедуры, одежду для себя и врача. При проведении пункции медсестра ассистирует врачу – подает нужные инструменты, разговаривает с пациентом, успокаивает его и выполняет различные указания.

Ниже приведена инструкция поведения больного во время манипуляции и этапы проведения пункции:

- В кабинет, где проводится пункция, пациента приводит медсестра в строго назначенное время – его переодевают в стерильную одноразовую одежду со свободным доступом к спине (рубахи на завязках).

- Положение пациента – он должен сидеть спиной к врачу с поднятой одной рукой для расширения межреберного пространства и облегчения доступа. Если пациент находится в тяжелом состоянии и не может оставаться в сидячем положении, то процедуру можно провести лежа на боку.

- Место прокола обеззараживают растворами антисептиков – чаще всего используют йод и хлоргексидин, после чего тщательно просушивают место обработки марлевой салфеткой.

- Местное обезболивание – используют 0,5% раствор Новокаина. Тонкой плевральной иглой, соединенной со шприцем резиновой трубочкой и зажимом на ней, обкалывают кожу вокруг места предполагаемого прокола. Зажим на трубочке позволяет предотвратить попадание воздуха в плевральную полость во время процедуры.

- Врачом производится прокол плевры – в зависимости от заболевания и предварительного диагноза пациенту осуществляют прокол между 2-3 ребрами для удаления скопившегося воздуха и между 7-8 ребром – для удаления лишней жидкости. Игла вводится обязательно по верхнему краю ребра, так как по нижнему расположено большое количество нервных окончаний. Почему так важно вводить иглу именно между указанными ребрами? Введение иглы выше 2 ребра, как правило, не позволяет добраться до места скопления воздуха, а низкое введение (ниже 8 ребра) представляет угрозу для больного в плане возможного задевания органов брюшной полости.

- Медленно и постепенно из плевральной полости удаляют скопившийся воздух или лишнюю жидкость – если в ходе проведения процедуры в шприц начинает поступать пенистая сукровица или пациент заходится в приступе кашля, манипуляцию немедленно прекращают. Содержимое плевральной полости, полученное во время пункции, помещают в стерильную заранее подготовленную посуду.

- Кожу в месте прокола захватывают между двумя пальцами в складку, аккуратно вынимают иглу и тщательно обрабатывают спиртовым раствором, после чего обязательно накладывают ватный тампон, сверху стерильную марлевую салфетку, которую закрепляют пластырем.

Пенистая кровянистая жидкость в шприце

Важно! Перед проведением местного обезболивания врач обязательно уточняет у пациента, как он переносит препараты Новокаина и если в анамнезе имелись случаи аллергической реакции или индивидуальной непереносимости, то подбирают другой анестетик.

В случае тяжелых состояний и необходимости оказания пациенту неотложной помощи иглу после пункции могут не вынимать, чтобы иметь доступ к легким и при экстренных ситуациях быстро ввести больному лекарство или откачать воздух, кровь, гной.

После завершения процедуры, полученные материалы во время пункции отправляют в лабораторию для дальнейшего изучения. На основании результатов исследования будет принято решение о дальнейшем лечении пациента.

В качестве заключения

Плевральная или легочная пункция является неотъемлемой частью диагностических процедур в торакальной хирургии и позволяет на раннем этапе обнаружить заболевания органов дыхательной системы. Конечно, процедура весьма неприятна, но проводится под местным наркозом и длится не более 15-20 минут, зато дает врачу информацию о состоянии легких и плевры.

На основании этих данных подбирается эффективное лечение пациенту.

Не нужно отказываться от пункции, если на ней настаивает врач – цена не знания диагноза и проведения лечения «вслепую» часто оказываются слишком высокой и стоит человеческой жизни.

Обращайтесь только к квалифицированному специалисту, который имеет опыт в проведении пункции легких, таким образом, вы избавите себя от возможных осложнений.

Источник:

Плевральная пункция и её роль в лечение заболеваний легких

Плевральная пункция является процедурой, в процессе которой осуществляется прокол грудной клетки, а также париетальной плевры специальной полой иглой. Это необходимо для осуществления диагностических мероприятий или в качестве лечебного мероприятия.

Что это такое

Данную процедуру еще называют плевроцентез, торакоцентез. Зачастую к ней прибегают в случае появления пневмоторакса, имеющего травматическую или спонтанную форму, а также при подозрении на опухоль плевры, наличие гемоторакса и множества других заболеваний такого типа.

Плевральная пункция дает возможность выявить присутствие в самой плевральной области крови, жидкости, а также воздуха и при необходимости устранить их оттуда.

К тому же такая процедура позволяет расправить легкое и в случае надобности взять материал для проведения исследования от цитологического или биологического типа до физико-химического.

При наличии необходимости может быть осуществлено удаление не только находящегося внутри патологического содержимого, но также внутрь введены необходимые для лечения лекарства. Так, это могут быть антибиотики, антисептики, противоопухолевые, а также гормональные средства.

Показания для плевральной пункции могут быть самые разные, к примеру, при наложении пневмоторакса её проводит не только для диагностики, но и для лечения.

Самую большую сложность в осуществлении данной процедуры играет то, что очень часто пациенты во время неё находятся в бессознательном состоянии.

Когда проводится

Показания к плевральной пункции могут иметь широкий спектр.

Так, её назначают, когда в самой плевральной полости происходит накопление определенной жидкости или воздуха, что наблюдается при плеврите.

Из-за этого начинается сдавливание легкого, что проявляется тяжестью дыхания. А также процедура может проводиться при наличии новообразований с жидкостным содержимым, например, при наличии кисты.

Именно это является самой частой причиной, из-за которой проводится открытая биопсия легких. Однако у такой процедуры есть и свои противопоказания, которыми является:

- Плохой уровень свёртываемости крови.

- Когда в районе проведения такой операции присутствует поражение кожи.

- Если человек болен опоясывающим лишаем.

- При пиодермии.

А также при наличии беременности, периода лактации, наличии лишнего веса (если этот показатель составляет более 130 кг), а также нарушений функционирования сердечно-сосудистой системы, до того, как решаться на такую процедуру необходимо проконсультироваться со специалистом.

Большинство людей боится такой процедуры, за счет чего основная подготовка пациента заключается в его психологическом настрое. Поэтому врач объясняет больному, для чего нужна плевральная пункция и как она проводится.

К тому же пациент, если он находится в сознании, должен дать свое письменное согласие на осуществление ему подобной манипуляции.

Источник: https://gbuz-chib.ru/issledovaniya/punktsiya-legkih.html

Пункция легких: показания к проведению

Так осуществляется прокол

Легкие выстланы тонкой серозной оболочкой, которая называется плеврой. Состоит плевра из двух листков, между ними содержится около 2 мл жидкости, главным предназначением которой является обеспечение легкого скольжения во время дыхательных движений.

В норме плевральная жидкость светло-желтого цвета, прозрачная, не имеет какого-либо запаха.

При заболеваниях легких, травмах, опухолях и других патологиях органов дыхания в плевральной полости увеличивается и накапливается количество жидкости, что сопровождается выраженной одышкой пациента, болями в грудной клетке, нарастающей слабости. Для определения причины этого состояния пациенту делается плевральная пункция.