Пробито легкое последствия

Разрыв легкого: причины заболевания, основные симптомы, лечение и профилактика

Травматическое повреждение легкого, при котором нарушается целостность его тканей и плевры. Разрыв легкого – это тяжелое и опасное для жизни состояние, которое может быть спровоцировано ранением органа отломком сломанного ребра, резким натяжением тканей в зоне корня легкого при ударе или падении с высоты.

Симптомами патологии являются цианоз и выраженная одышка. В некоторых случаях недуг сопровождается кровохарканьем и подкожной эмфиземой. Для установки и подтверждения диагноза, врач собирает анамнестические данные, проводит физикальный осмотр, анализирует клинические проявления и направляет больного на рентгенографию.

При периферических разрывах больному необходимо введение кровоостанавливающих препаратов, иногда – гемотрансфузия. Гемоторакс и ограниченный пневмоторакс являются показаниями к повторным плевральным пункциям в проекции очага поражения. Для устранения распространенного и тотального пневмоторакса используют плевральный дренаж.

Хирургическое вмешательство выполняют при ухудшении общего состояния больного и травмах в области корня легкого.

Причины

К разрывам легкого чаще всего приводят переломы грудной клетки (множественные, двойные, со смещением). В большинстве случаев разрыв органа возникает в результате травмирования тканей легкого осколком кости. Также патологическое состояние может образоваться при частичном отрыве легкого у корня, вызванного чрезмерным натяжением во время резкого удара или падения.

Данный вид травмы нередко сопровождают: переломы грудной клетки, переломы рук и ног, переломы позвоночного столба, повреждения почек, черепно-мозговые травмы, переломы таза, тупые травмы живота и переломы ключицы. Человек может травмироваться во время автодорожного происшествия, промышленной или природной катастрофы, криминального инцидента, а также при падении с высоты.

Симптомы

Выраженность симптоматики напрямую связанна с местом расположения разрыва, глубиной и обширностью раны легкого, наличием или отсутствием травмы крупных легочных и бронхиальных сосудов. Как правило, больной в более тяжелом состоянии, чем пациенты, страдающие переломом ребра без осложнений. Наблюдается беспокойство и учащенный пульс.

Также патология проявляется синюшным окрасом кожных покровов и слизистых оболочек, выраженной одышкой, болезненным мучительным кашлем, резкими болевыми ощущениями во время вдоха, примесями крови в мокроте. Пораженная часть грудной клетки может отставать либо вовсе не участвовать в дыхательном процессе.

При пальпации врачи нередко определяют подкожную эмфизему. Для тотального пневмоторакса характерно не прослушиваемое дыхание со стороны поражения. Постукивания в зоне очага гемоторакса сопровождаются тупым звуком, а в области пневмоторакса – тимпаническим и ненормально громким.Если пневмоторакс или гемоторакс нарастают, наблюдается быстрое ухудшение общего состояния больного.

Диагностика

Чтобы установить и подтвердить диагноз, врач анализирует клинические проявления, собирает анамнестическую информацию, проводит физикальный осмотр и направляет пациента на рентгенографию. В диагностике и лечении могут принимать участие специалисты травматологического, хирургического и пульмонологического профилей.

Разрыв легкого на рентгеновских снимках имеет вид спавшегося легкого, средостение смешается к здоровой стороне. Гемоторакс определяется на затемненном фоне, а пневмоторакс – на просветленном. Уровень скопление крови в нижнем сегменте грудной клетки, выглядит как четкая горизонтальная граница.

При ограниченном гемотораксе, наблюдается наличие гомогенного затемнения, имеющего четкие контуры, в нижнем или среднем сегменте легкого.

Лечение

При периферических разрывах больному необходимо введение кровоостанавливающих препаратов, иногда – гемотрансфузия. Гемоторакс и ограниченный пневмоторакс являются показаниями к повторным плевральным пункциям в проекции очага поражения.

Для устранения распространенного и тотального пневмоторакса используют плевральный дренаж. Хирургическое вмешательство выполняют при ухудшении общего состояния больного и травмах в области корня легкого.

Если у пациента нарушена центральная гемодинамика, ему подкожно вводят раствор метазона, а также коргликон на основе физраствора – внутривенно. Чтобы предотвратить развитие шока, назначают аскорбиновую кислоту, раствор хлорида кальция, раствор глюкозы и гидрокортизон.

После оперативного вмешательства медикаментозная схема дополняется антибактериальными, обезболивающими и сердечными препаратами.

Профилактика

Специфических методов профилактики не существует. Необходимо избегать травм грудной клетки.

Источник: https://www.obozrevatel.com/health/bolezni/razryiv-legkogo.htm

Спонтанный пневмоторакс – лечение травматического коллапса легких

Россия+7 (910) 990-43-11

Спонтанный пневмоторакс – это состояние, характеризующееся накоплением воздуха в плевральной полости (пространство, которое защищает легкие). Причиной могут быть спонтанного типа, например, травмы, и медицинские процедуры. Главные симптомы, которыми проявляется пневмоторакс, – боль в груди и затрудненное дыхание.

Давайте рассмотрим особенности этой патологии и методы терапии, позволяющие вернуться к нормальной жизни.

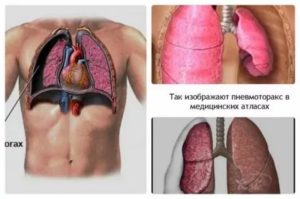

Что такое пневмоторакс

Термином пневмоторакс обозначают патологию, при которой происходит внезапное накопление воздуха в плевральной полости.

Накопление воздуха на уровне плеврального пространства, в котором давление должно быть меньше, чем атмосферное, приводит к увеличению давления на легкие и ограничению их возможности к расширению, вызывая затрудненное дыхание и боль во время акта дыхания, вплоть до коллапса легких.

Хотя это может зависеть от многих факторов, текущие исследования подтверждают связь между наступлением пневмоторакса и курением: у тех, кто курит более 20 сигарет в день, риск возрастает в 100(!) раз.

Классификация пневмоторакса зависит от причин и травмы

Пневмоторакс может быть разделен на различные категории, в зависимости от того, что его вызвало, и как проявляется.

В зависимости от того, что спровоцировало развитие пневмоторакса:

- Спонтанный: возникает спонтанно, без какой-либо травмы. Может быть врожденным или вызван болезнью. Имеет рецидивирующей характер, то есть после первого раза существует 50% шанс, что приступ повторится снова.

- Травматический: причиной является физическая травма, которая вызывает проникновение воздуха в плевральную полость.

В отношении спонтанного пневмоторакса можно провести дополнительное деление:

- Первичный: также называется примитивным или идиопатическим, возникает спонтанно, без наличия заболевания или травмы. Вызван разрывом небольших пузырьков воздуха, которые могут находиться между плевральной полостью и легкими. Как правило, происходит спонтанное исцеление в течение 10 дней. Пациент может не испытывать никаких симптомов или чувствовать небольшой «укол» в момент разрыва пузырька воздуха. Поражает в основном лиц мужского пола, в возрасте от 18 до 40 лет.

- Вторичный: этот пневмоторакс развивается в результате некоторых заболеваний дыхательных путей, таких как хроническая обструктивная болезнь легких, эмфизема легких, некоторые опухоли легких, муковисцидоз, интерстициальные заболевания легких и заболевания соединительной ткани.

- Пневмоторакс новорожденных: бывает вызван такими заболеваниями, как респираторный дистресс-синдром или синдром аспирация мекония. Протекает бессимптомно и, следовательно, представляет собой потенциально смертельную угрозу для ребенка.

В зависимости от локализации мы можем отличить два вида пневмоторакса:

- Апикальный: возникает на верхушке легких и не включает в себя другие части паренхимы легких. Часто связан со спонтанным идиопатическим пневмотораксом.

- Двусторонний синхронный: возникает одновременно на обоих легких.

Существует и другие классификации пневоторакса, основанные на различных параметрах:

- Гипертонический: одна из наиболее тяжелых форм пневмоторакса. Связан с постоянным попаданием воздуха в плевральную полость без возможности выхода этого воздуха. Давление в плевральной полости постоянно растет, что приводит к коллапсу легких и дыхательной недостаточности.

- Ятрогенный: вызван медицинскими процедурами, такими как пункция при размещении центрального венозного катетера или выполнении биопсии плевры. Может возникать после плевроцентоза или после хирургического вмешательства.

- Открытый: возникает, когда существует связь между внешней средой и плевральной полостью, например, после физической или механической травмы. Это ведёт к непрерывному скоплению воздуха и давление внутри плевральной полости становится равным атмосферному.

- Закрытый: определяется небольшим накоплением воздуха в плевральной полости, без связи с внешней средой. Называется также частичным пневмотораксом, так как давление в плевральной полости остается ниже, чем атмосферное.

- Гемоторакс: возникает, когда в плевральную полость попадает кровь. Это может быть вызвано травмой. Его тяжесть коррелирует с объемом скопившейся крови.

- Менструальный: это тип пневмоторакса, который возникает в результате эндометриоза, и обычно происходит во время менструального цикла или в течение 72 часов после начала менструации.

- Терапевтический: тип пневмоторакс, который случается у больных туберкулезом, когда целенаправленно разрушают туберкулезную полость, чтобы процесс заживления был быстрее.

Симптомы пневмоторакса

Пневмоторакс проявляется внезапно и может сопровождаться появлением следующих симптомов:

- Затрудненное дыхание: от легкой одышки до коллапса легких.

- Боль в груди: может быть мягкой, как в случае первичного спонтанного пневмоторакса, при котором боль похожа на небольшой прокол иглой, или интенсивной и острой, как в случае коллапса легких.

- Учащенное сердцебиение: (тахикардия) связанное с внезапным дефицитом кислорода (гипоксия).

- Менее специфичные симптомы: возбуждение, чувство удушья, слабость, кашель, лихорадка и интенсивное потоотделение.

Причины пневмоторакса: заболевания, травмы и процедуры

Пневмоторакс – это патология, в основе которой лежат различные причины, некоторые из них патологического характера, другие – травматического, а третьи ятрогенной природы (связанные с медицинскими или фармакологическими процедурами).

Среди причин пневмоторакса мы имеем:

- Заболевания легких: хроническая обструктивная болезнь легких, саркоидоз, муковисцидоз, эмфизема легких, фиброз легких и бронхиальная астма.

- Болезни соединительной ткани: некоторые заболевания соединительной ткани легких, такие как гранулематоз Вегенера или болезнь Марфана.

- Инфекции: некоторые вирусные инфекции, такие как ВИЧ, или бактериальные инфекции, такие как туберкулез, пневмония, плеврит, бронхит.

- Злокачественные новообразования: наиболее часто пневмоторакс вызывают саркомы, которые дают метастазы в легких, а также рак бронхов, рак легких и первичные мезотелиомы.

- Медицинские процедуры: среди медицинских процедур, иногда приводящих к пневмотораксу, следует выделить плевроцентоз, плевральную биопсию, искусственную вентиляцию легких, хирургические операции на легких, размещение венозных катетеров и торакальная биопсия.

- Травмы грудной клетки: любая механическая или физическая травма, связанная с ушибом грудной клетки или создающая канал связи плевральной полости с внешней средой, может вызвать пневмоторакс. Примерами могут быть раны от огнестрельного или колющего оружия, дорожно-транспортные происшествия, срабатывание подушки безопасности, травмы на рабочем месте.

- Непатологические пузырьки воздуха: образование пузырьков воздуха, которые потом могут лопнуть и вызвать пневмоторакс, может быть связано с непатологическими причинами. Например, езда на американских горках, нахождение на большой высоте (например, в горах или в самолете), практикование экстремальных видов спорта (такого как дайвинг), интенсивные физические усилия (например, тренажерный зал).

| Кроме того, существует факторов риска, которые могут увеличить возможность возникновения пневмоторакса. Среди них – мужской пол, курение сигарет, генетическая предрасположенность, предшествующий пневмоторакс и возраст от 18 до 40 лет. |

Осложнения и последствия пневмоторакса

Если пневмоторакс не лечить своевременно, то он может привести к опасным осложнениям, которые ведут к смерти пациента.

Осложнения могут включать:

- Гипертонический пневмоторакс, связанный с непрерывным накоплением воздуха в плевральной полости.

- Образование пневмомедиастинума, то есть накопление воздуха на уровне средостения.

- Появление гемоторакса, то есть кровотечение на уровне плевральной полости.

- Рецидив, то есть возникновение повторного пневмоторакса.

- Последствия этих осложнений могут быть серьезными и привести к дыхательной недостаточности, остановке сердца и смерти субъекта.

Диагностика: обследование пациента и тесты

Диагностика пневмоторакса основывается на инструментальном обследовании и дифференциальной диагностике с другими заболеваниями. Первым шагом является обследование пациента, которое включает в себя изучение истории болезни и аускультацию грудной клетки.

Затем врач проводит дифференциальную диагностику, чтобы отличить пневмоторакс от:

- Плеврита: накопление жидкости в плевральной полости.

- Легочная эмболия: это закупорка легочных артерий, вызванная, например, пузырьками воздуха, имеет такие симптомы, как удушье и кровохарканье.

В дополнение к дифференциальной диагностике, проводится ряд инструментальных исследований:

- Рентген грудной клетки: В случае пневмоторакса на снимке видно смещение средостения. Кроме того, можно заметить наличие воздушной заслонки плевры (то есть скопление воздуха) в верхних долях легких.

- УЗИ грудной клетки: используется, чтобы выявить закрытый пневмоторакс после травмы, так как оказывается в этом случае, более чувствительным методом исследования, чем рентгенография.

Медикаментозная терапия пневмоторакса

Медикаментозная терапия для лечения пневмоторакса имеет консервативный тип, так как не предусматривают удаление легкого или его сегментов.

Используемые методы зависят от обстоятельств:

- Наблюдение: это не является реальным лечением, так как заключается в наблюдении за пациентом в течение нескольких часов и дней, чтобы оценить, требуется ли медицинское вмешательство. В бессимптомных или стабильных случаях, может быть достаточно кислородной терапии, способствующей расширению легких.

- Плевроцентоз: заключается в высасывании жидкости и воздуха, которые могут накапливаться в плевральной полости. Используется, в основном, в случае гипертонического пневмоторакса, и заключается во введении иглы на уровне груди и последующей откачки жидкости и воздух, находящиеся на уровне плевральной полости.

- Плевральное дренирование: используется в случаях неотложной помощи или в тех случаях, когда уровень внутриплеврального давления слишком высок. Заключается во введении трубки в плевральную полость, позволяющей выйти излишкам воздуха.

Хирургическое вмешательство

Если медикаментозные методы лечения не принесли улучшения, в частности, если после недели применения дренирования не наблюдаются признаков выздоровления.

На сегодняшний день, одним из наиболее часто используемых методов является торакоскопия, – метод, похожий на лапароскопию, позволяющий осуществлять хирургические манипуляции через один-три прокола на груди пациента.

Торакоскопия выполняется под общим наркозом и в четыре этапа:

- Ступень 1: обследование легочной паренхимы. Этот этап используют при первичном идиопатическом пневмотораксе, который не связан с поражением легких или изменениями паренхимы.

- Ступень 2: поиск спаек между плеврой и легкими, которые часто бывают в случаях активного пневмоторакса. Этот этап часто используется при рецидивирующем пневмотораксе.

- Стадия 3: поиск мелких пузырьков воздуха, диаметр которых не превышает 2 см, вызывающих повреждение легочной ткани и васкуляризацию эмфиземы.

- Стадия 4: поиск пузырьков, диаметр которых превышает 2 см. Такое часто наблюдается у пациентов, страдающих от бронхита или от буллезной дистрофии.

Новые технологии являются менее инвазивными, чем те, что использовались несколько лет назад, и, таким образом, восстановление происходит намного быстрее.

Источник: https://sekretizdorovya.ru/publ/spontannyj_pnevmotoraks/26-1-0-769

Разрыв легких: симптомы, причины, проведение диагностики, лечение и последствия для организма

Разрыв легкого – серьезное повреждение, которое появляется при травмировании органа и плевры частями сломанных костей. Чаще всего прослеживается при серьезных переломах ребер (многочисленных, парных, со смещением обломков).

В единичных случаях патология обнаруживается при иных механических повреждениях – неполном отрыве легкого от корня в результате чрезмерного натяжения, которое может возникнуть при внезапном ударе либо падении.

Болезнь осложняется пневмотораксом, гемотораксом и гемопневмотораксом разных уровней выраженности.

Разрывы легкого зачастую обнаруживаются в составе комплексной травмы (политравмы) при автодорожных происшествиях, падениях с высоты, криминальных инцидентах, промышленных либо природных катастрофах.

Почти всегда патология сопровождается переломами ребер, вероятны также сочетания травмы с переломом грудины, ключицы, костей конечностей, таза, хребта, повреждением почки, тупой травмой живота и ЧМТ.

Терапию разрывов легкого проводят травматологи и торакальные хирурги.

Клиническая картина

Зачастую эта патология смешивается с дефектом внутренностной плевры (оболочка внутри плевры, которая окутывает легкие). Париетальный (внешний) слой плевры способен повреждаться либо быть интактным. Выраженность признаков разрыва легкого непосредственно зависит от интенсивности, глубины и локализации ранения.

Чем дальше от корня легкого находится разрыв, тем меньше проявляется симптоматика у больных. Это обуславливается тем, что при ранении периферических зон легкого нарушается целостность только небольших сосудов и бронхов.

Тем не менее подобное повреждение может спровоцировать небезопасные для существования последствия из-за развития пневмоторакса, абсолютного спадания легкого и формирования острой дыхательной недостаточности.

Частичные отрывы легкого от корня чреваты патологией целостности больших сосудов и бронхов.

Дефект больших долевых бронхов сопровождается весьма стремительным образованием тотального пневмоторакса с абсолютным спаданием легкого, а кровоток из сегментарных и субсегментарных артерий может только лишь спровоцировать образование существенного гемоторакса.

В отдельных случаях это становится основанием резкой кровопотери с развитием гиповолемического шока. Кровотечения из легочной артерии, нижней либо верхней полой вены в медицинской практике почти не попадаются, поскольку из-за мощной кровопотери больные, как правило, погибают еще до прибытия скорой помощи.

Причины

Повреждение анатомической целостности органов дыхания является тяжелым и опасным для жизни человека заболеванием. Причины разрыва легких, последствия которых необходимо своевременно устранить, выделяют такие:

- Механические травмы. К этой группе неблагоприятных факторов относятся такие причины: нанесение телесных повреждений острыми или колющими предметами в грудную клетку, автомобильные катастрофы, падение с высоты.

- Возникшие из-за медицинского вмешательства. Может возникать вследствие проведения процедуры вентиляции легких больному.

- Наличие опасных для здоровья привычек (курение сигарет, кальяна).

- Образование тромбов и закупорка крупных легочных артерий.

- Туберкулез.

- Быстрый темп развития болезней органов дыхания способствует появлению повреждений органа и его полостей.

- Онкологическое заболевание.

- Распространение клеток онкологического гена в легких повреждает орган на клеточном уровне.

- Эмфизема.

- Наличие гнойных или воспалительных заболеваний органа.

- Наличие наследственных болезней, связанных со скоплением слизи в бронхах.

- Профессии, связанные с вредным производством, работой с опасными химикатами или вдыханием пыли и испарений опасных веществ. Все это способно провоцировать повреждение анатомической целостности легких из-за скопления в них вдыхаемых частиц.

Симптомы

В зависимости от причин, способствующих развитию патологии, медиками выделяются следующие симптомы разрыва легких, свидетельствующие о повреждении целостности органа:

- Наличие болевых ощущений в грудной клетке и плече.

- Появление кашля с кровяными выделениями. Появление этого признака болезни свидетельствует о повреждении органа и наличии кровотечений.

- Возникновение одышки и признаков кислородной недостаточности.

- Затруднение процессов глотания. Развивается из-за закупорки дыхательных путей слизью или гнойными выделениями.

- Наличие хронической слабости.

- Увеличение размеров шеи и грудной клетки. Данное явление наблюдается вследствие расширения межреберных соединений.

- Появление нарушений тембра речи и интонации голоса.

- Аритмия.

- Побледнение кожи.

- Повышение субфебрильной температуры тела. Это явление свидетельствует о наличии воспалительного процесса в организме.

- Изменение размеров легких. Свидетельствует о наличии воспалительных заболеваний легких или о распространении онкологии и поражении онкогеном клеток органа.

- Появление характерных звуков при глубоком вдохе.

При появлении вышеперечисленных проявлений патологии, необходимо немедленно обратиться в клинику для проведения дифференциальной диагностики и лечения.

Диагностика

Разрыв легкого — это очень страшный диагноз, который может привести даже к смертельному исходу. Лечить такое заболевание надо только в лечебных заведениях под пристальным вниманием специалистов. Ни в коем случае не заниматься самолечением, ведь возникает разрыв легкого вследствие переломов грудной клетки, ребер или падения с большой высоты.

Выявить этот страшный диагноз можно несколькими методами:

- С помощью рентгена, что быстрее всего, а действовать надо именно быстро.

- МРТ — магнитно-резонансная томография, которая сможет показать специалистам, что происходит в том или ином органе.

- Компьютерная томография.

Флюорография

Наиболее распространенный метод диагностирования разрыва легкого — это флюорография, но с ее помощью не всегда точно можно определить место разрыва и степень его опасности, поэтому лучше, конечно же, использовать последние два метода.

Самостоятельная диагностика

Вкратце надо отметить признаки разрыва легких, по которым можно определить заболевание без медицинского вмешательства:

- нехватка воздуха, сильная одышка;

- харканье кровью;

- сильная гематома в области грудной клетки.

Но лучше всего после таких травм как можно быстрее обратиться в больницу и незамедлительно начать лечение под присмотром врачей. Хотя часто бывает, что скорая в таких случаях просто не успевает доехать, особенно если разрыв случается очень близко к основанию легкого.

Лечение

Повреждение легкого представляет собой опасное для жизни человека состояние, требующее проведения неотложной хирургической операции. При удовлетворительном состоянии больного его транспортируют в больницу, однако специалисты рекомендуют вызвать медиков, которые быстро определят наиболее оптимальный алгоритм лечения и оценят состояние пострадавшего.

Протокол терапии

Лечение разрыва легких выполняют по следующему протоколу экстренной помощи:

- Проводятся мероприятия, которые не позволяют воздуху поступать в полость плевры.

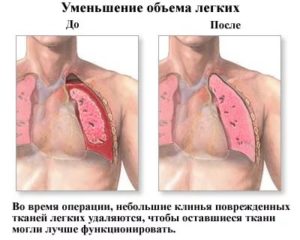

- Восстановление целостности паренхимы легких.

При сохранении органа, необходимо максимально быстро восстановить его функции. При необходимости удаления поврежденного легкого развивают функции оставшейся части органа.

Положительный эффект нередко дают кровоостанавливающие препараты (желатин, хлористый кальций) или переливание крови.

Если у больного ухудшается состояние – нарастает одышка, усиливается кровотечение и появляется стеноз, даже несмотря на начатое лечение, может возникнуть необходимость выполнения оперативного вмешательства на паренхиме легких.

Обычно больному назначают стационарное лечение, где выполняется дренаж плевральной полости для удаления избытка жидкости и воздуха из легких.

При незначительном повреждении органа и удовлетворительном состоянии больного врачи могут просто наблюдать за пациентом. Если же повреждение органа сильное, больному показана операция с открытым доступом.

Консилиум врачей решает вопрос о том, можно ли сохранить какую-то часть легкого, или это невозможно.

Оперативное вмешательство

При выполнении оперативного вмешательства обычно применяют общее обезболивание с применением эфирно-кислородного наркоза, который вводится интратрахеальным методом.

Но в некоторых случаях операцию можно выполнять под новокаиновой местной анестезией.

Желательно обезболивать не только кожу, но и подкожную клетчатку, медиастинальную плевру, линии разреза, корень легкого и грудобрюшной нерв. Также при разрыве легких выполняют:

- видеоторакоскопию с лазерной и электронной коагуляцией;

- травмированный участок обрабатывают фибриновым или медицинским (цианокрилатовым) клеем;

- накладывают петлю Редера;

- аппаратный или ручной шов.

- торакотомию — ушивание раны двухрядными узловыми швами.

Первые два метода, к которым добавляют краевую или типичную резекцию пострадавшего органа, наиболее популярны. В любом случае после выполнения операции производят дренирование и обязательную санацию плевральной полости.

Последствия

Последствия разрыва легкого можно поделить на две группы. К первой, ранней группе принадлежат дыхательная недостаточность, болевой шок, оттеснение органов грудной клетки. В случае если после разрыва легкого спавшийся орган расправляют чрезмерно стремительно, допустимо снижение артериального давления. Со временем оно приходит в норму.

Поздние итоги разрыва легкого: присоединение инфекции, формирование воспалительного процесса при открытом пневмотораксе. При открытом пневмотораксе нередко проникновение крови в грудную клетку, при этом может развиться гемопневмоторакс. Возможно возникновение вторичного спонтанного замкнутого разрыва легкого, так как имеются и прочие расширенные альвеолы, которые могут треснуть.

Источник: https://FB.ru/article/387969/razryiv-legkih-simptomyi-prichinyi-provedenie-diagnostiki-lechenie-i-posledstviya-dlya-organizma

Пневмоторакс: формы, причины, симптоматика, первая помощь и лечение

Пневмоторакс — патология, при которой воздух концентрируется в плевральной полости, проникая туда из поврежденных легких или через имеющиеся дефекты в грудной клетке. Это острое состояние угрожает жизни больного, встречается в наше время достаточно часто и требует оказания неотложной медицинской помощи.

Термин «пневмоторакс» дословно означает «воздух в груди». Пневмоторакс – застой воздушных масс и газообразных веществ между слоями плевральной полости. Существуют различные формы заболевания, каждая из которых имеет свои особенности и способы лечения.

Классификация

В зависимости от причинных факторов пневмоторакс подразделяют на:

- Посттравматический — является следствием травматических повреждений грудной клетки.

- Спонтанный — развивается самостоятельно у здоровых людей или имеющих в анамнезе хроническую легочную патологию: абсцесс, гангрену, эмфизему или туберкулез.

- Ятрогенный или искусственный пневмоторакс – результат лечебных процедур.

Патогенетически болезнь классифицируют на формы:

- Закрытый – наиболее легкая разновидность пневмоторакса, при которой отсутствует сообщение с внешней средой.

- Открытый – характеризуется разгерметизацией дыхательной системы. Воздух поступает в полость плевры на вдохе и удаляется на выдохе, не накапливаясь в организме.

Открытый пневмоторакс

- Клапанный – воздух проникает в плевральную полость через рану и не покидает ее. Он концентрируется между плевральными листками, внутриплевральное давление быстро нарастает. Дальнейшее прогрессирование патологии заканчивается поражением сосудисто-нервных пучков и сдавливанием второго легкого. Клапанный пневмоторакс переходит в напряженный – самый опасный вид патологии, приводящий к смерти больного.

Напряженный пневмоторакс

По локализации пневмоторакс бывает односторонним (лево- или правосторонним) и двусторонним.

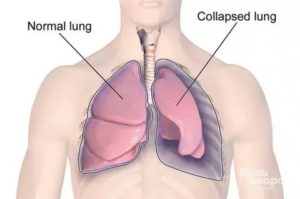

По степени спадения легкого:

- Частичный или ограниченный коллапс — легкое спадается на 1/3,

- Субтотальный коллапс — легкое спадается на ½,

- Тотальный коллапс — легкое спадается более, чем на ½ или полностью поджато воздухом.

Если в плевральной полости содержится кроме воздуха кровь, то говорят о гемопневмотораксе, если гной — пиопневмотораксе.

Этиология

Факторами риска спонтанного пневмоторакса являются:

- Мужской пол, возраст 20-40 лет, высокий рост, вредные привычки,

- Наследственная слабость плевры,

- Занятия дайвингом, путешествия в самолетах.

Причины пневмоторакса делят на 2 большие группы:

- Влияние механических факторов – травмы, ранения, неправильно выполненные лечебно-диагностические процедуры, искусственный пневмоторакс.

- Специфическая и неспецифическая легочная патология – туберкулезная инфекция, абсцесс и гангрена легкого, разрыв пищевода.

Первичный спонтанный пневмоторакс возникает после физической нагрузки, резких движений, кашля или в спокойном состоянии, часто во время сна.

Симптоматика

Заболевание начинается внезапно. Сначала появляется одышка, дыхание становится поверхностным и учащенным. Затем развивается болевой синдром: возникает резкая боль в области груди, активизирующаяся при дыхании и движении, отдающая в верхние конечности. Одышка и боль часто сопровождаются приступами сухого кашля.

Кожные покровы становятся бледными, потными и липкими, сердцебиение учащается. По мере накопления в крови углекислоты развивается цианоз — синюшность кожи.

Чтобы хоть немного уменьшить боль, пациенты принимают вынужденную позу — полусидя или лежа. Больные ощущают слабость, страх, панику. У них учащается сердцебиение, и понижается кровяное давление.

Подвижность грудной клетки с пораженной стороны ограничена и отстает в акте дыхания, а со здоровой усилена. Межреберные промежутки сглажены.Клиника заболевания у детей практически не отличается от таковой у взрослых, но характеризуется стремительным нарастанием симптомов пневмоторакса и появлением судорог. Они тем тяжелее, чем меньше возраст ребенка.

Осложнения

Прогноз при пневмотораксе благоприятный. Воздух в плевральной полости рассасывается в течение 3-5 недель, и наступает полное выздоровление.

Пневмоторакс часто осложняется развитием экссудативного воспаления плевры с накоплением геморрагического и серозно-фибринозного выпота.

Опасными последствиями пневмоторакса являются: спайки, которые нарушают расправление легкого; кровотечение в полость плевры из пораженного сосуда; гемоторакс; пиоторакс; сепсис; регидное легкое; гнойное расплавление плевры.

Длительно текущий пневмоторакс часто заканчивается замещением легочной ткани соединительной, сморщиванием легкого, потерей эластичности, развитием легочной и сердечной недостаточности, смертью.

Дренирование плевральной полости

Если в плевральной полости скапливает большое количество воздуха, ее дренируют с помощью аппарата Боброва или электроаспиратора. Это несложная лечебная процедура, не требующая особой подготовки больного.

Процедуру проводят под местным обезболиванием. Больного усаживают и обкалывают место установки дренажа «Новокаином». Затем вводят троакар, с помощью которого устанавливается дренаж.

Его фиксируют к коже и присоединяют к банке Боброва. Если этот способ дренирования становится неэффективным, переходят к активной аспирации.

Дренаж подключают к электроотсосу и дренируют до полного расправления легкого, подтвержденного рентгенографией.

Хирургическое лечение

Если активная аспирация не позволяет купировать пневмоторакс или возникают его рецидивы, переходят к хирургическому лечению — проведению торакотомии.

Вскрывают плевральную полость, устраняют причину патологии, а затем ушивают имеющийся дефект в легочной ткани, останавливают кровотечение и послойно зашивают рану, оставляя дренажную трубку.

Показаниями к проведению торакотомии являются:

- Неэффективность дренирования плевральной полости,

- Двусторонний спонтанный пневмоторакс,

- Гемопневмоторакс,

- Рецидивы патологии, вызванные буллезной эмфиземой.

Профилактика

Профилактические рекомендации, позволяющие предотвратить развитие пневмоторакса:

- Своевременная диагностика и лечение заболеваний органов дыхания,

- Регулярное прохождение флюорографического исследования легких,

- Хирургическое удаление источника заболевания,

- Борьба с курением,

- Дыхательная гимнастика на свежем воздухе.

Лицам, имеющим в анамнезе пневмоторакс, следует избегать чрезмерных физических нагрузок, воздержаться в течение месяца от перелетов на самолете, занятий дайвингом, прыжков с парашютом.

Пневмоторакс – это серьезное заболевание, угрожающее жизни человека и требующее оказания медицинская помощь. Чем раньше больной с пневмотораксом обратиться в медицинское учреждение, тем больше у него шансов на выздоровление.

: пневмоторакс, медицинская анимация

Мнения, советы и обсуждение:

Источник: https://uhonos.ru/dyxanie/pnevmotoraks/

Разрыв легкого: причины и последствия

Разрыв лёгкого сохраняет большую клиническую значимость в связи с высоким уровнем смертности, а также развитием большого количества осложнений.

Разрыв лёгкого – это довольно серьёзное и опасное для жизни травматическое повреждение ткани лёгкого и плевры, при котором нарушается их целостность.

Тяжесть состояния пациента напрямую зависит от места и глубины поражения. Чем дальше от корня лёгкого локализован дефект, тем менее осложнёнными симптомами сопровождается его повреждение. Это связано с тем, что в данной области располагаются крупные сосуды и бронхи.

Виды разрывов:

- Первичный. Возникает в момент травмы.

- Вторичный. Возникает через неопределённое время после травмы. Например, во время определённых факторов (при смехе, чихании, кашле), происходит смещение костных отломков с последующим повреждением лёгочной ткани. Данный вид считается непредсказуемым, так как происходит на фоне, казалось бы, стабилизированного состояния пациента. Его довольно сложно спрогнозировать.

Основные клинические проявления:

- Острая и резко возникшая боль в области грудной клетки.

- Одышка, постепенно переходящая в удушье.

- Учащённое сердцебиение.

- Посинение кожи и слизистых оболочек.

- Мучительный кашель, сопровождающийся кровохарканьем.

Рекомендации

- Необходимо избегать любых ситуаций, способных привести к травмам, применять средства защиты при передвижении в автомобиле, на мотоцикле.

- Стоит отказаться от вредных привычек, а именно, от курения.

- Рекомендуется своевременно пролечивать все воспалительные и инфекционные патологии, которые способствуют истончению и ослаблению лёгочной паренхимы.

- После стабилизации состояния рекомендуется заниматься дыхательной гимнастикой.

- Если врач предлагает физиотерапевтическое лечение, то не стоит отказываться.

Следует обязательно пройти курс назначенной процедуры.

- Регулярно наблюдаться у своего лечащего врача с целью осмотра и раннего диагностирования возможных осложнений.

Выводы

Терапия данного состояния должна проводиться очень быстро, то есть экстренно, так как промедление в данном случае способствует возникновению непредсказуемых последствий.

Обязательным и самым важным условием является госпитализация в хирургическое отделение стационара. При раннем начале терапии есть возможность избежать любых осложнений. При этом, больной, полностью выздоравливает и его жизненный уровень остаётся прежним.

Источник: https://plusiminusi.ru/razryv-legkogo-prichiny-i-posledstviya/