Трахеостома последствия

Трахеостомия – этапы операции

При дыхании воздух проходит через полость носа, гортань и трахею, но при проблемах с проходимостью верхних дыхательных путей процесс становится невозможным – без своевременной помощи человек умирает. Трахеостомия – оперативное вмешательство, которое проводят в экстренных случаях для восстановления дыхания.

Трахеостомию проводят для восстановления дыхания

Показания к операции

Трахеостомия – операция, при которой хирург вскрывает просвет трахеи, устанавливает канюлю для нормального движения воздуха. Основное показание – серьёзные нарушения в процессе дыхания, асфиксия.

В каких случаях проводят трахеостомию:

- наличие инородного тела – возникает спазм, который нарушает проходимость дыхательных путей;

- травмы, повреждения в области шеи, рубцовые изменения в тканях гортани;

- воспаление хрящей гортани;

- дифтерия, коклюш, корь, другие тяжёлые инфекционные процессы в верхних дыхательных путях – проблема часто возникает у детей, поскольку гортань у них узкая, любой отёк может стать причиной нарушения дыхания;

- опухоли разного происхождения, провоцирующие сужение гортани;

- отёк Квинке – сильная аллергическая реакция, возникает при приёме лекарств, после укуса насекомых;

- сужение просвета гортани при ожоге кислотами;

- отравление ядами, токсическими средствами, передозировка лекарств;

- нарушение дыхания на фоне тяжёлых ЧМТ (черепно-мозговых травмах).

Трахеостомия показана при необходимости проведения длительной вентиляции лёгких и ослабленном дыхании. Проблему отмечают при операциях на сердце, лёгких, миастении, отравлении сильнодействующими лекарствами и барбитуратами, при устранении последствий ЧМТ, тяжёлых форм пневмонии.

Чаще всего расстройство дыхания бывает острым или подострым – опасное состояние развивается стремительно в течение нескольких минут или часов. В редких случая проблема формируется длительно, на протяжении многих месяцев.

Подготовка к трахеостомии

Предварительную подготовку проводят только при плановой операции, в экстренных случаях на анализы просто нет времени.

Виды диагностики:

- общеклинический анализ крови и мочи;

- коагулограмма;

- тесты на ВИЧ, сифилис, гепатит;

- рентген лёгких;

- ЭКГ.

Перед операцией пациент сообщает хирургу и анестезиологу об аллергии на препараты, рассказывает обо всех лекарствах, которые принимал последнее время.

Прежде чем делать операцию нужно понять состояние кровотоков в целом и свертываемость крови

Важно!Повлиять на свёртываемость крови может Варфарин, средства на основе ацетилсалициловой кислоты, антитромбоцитарные медикаменты – их отменяют за неделю до оперативного вмешательства.

Набор инструментов для трахеостомии

Перед проведением трахеостомии средний медицинский персонал стерилизует, подготавливает, раскладывает все необходимые основные и вспомогательные инструменты.

Набор для операции:

- фиксаторы операционного белья;

- несколько скальпелей;

- пинцеты хирургические;

- несколько видов зажимов для пережима сосудов;

- ножницы разных форм;

- крючки для фиксирования стенок разреза;

- правая и левая игла Дешана;

- зонды;

- прямые и изогнутые корнцанги;

- иглы режущие разного размера и держатели для них;

- шприцы;

- набор из 5 разных трахеостомических канюль;

- однозубые крючки;

- расширитель Труссо;

- катетеры.

Дополнительно готовят столик для анестезиолога, раствор для местного наркоза, антисептики, стерильные марлевые повязки.

Существуют разные виды трахеостомических трубок – для детей и взрослых, из термопластика, полиуретана или силикона, с манжетами, каналом для санации, обычные и удлинённые трубки. Правильную стому подбирает хирург перед операцией.

В экстренных ситуациях, когда невозможно провести трахеостомию, делают коникотомию – рассекают связки между перстневидным и щитовидным хрящом. Эта процедура обеспечивает временный эффект, но этого времени хватает, чтобы доставить человека в хирургическое отделение.

Виды трахеостомии и этапы проведения операции

Различают несколько видов оперативного вмешательства, в зависимости от места выполнения надреза относительно перешейка щитовидки.

Виды операции:

- верхняя трахеостомия – рассекают несколько трахейных колец выше перешейка щитовидной железы, подобное вмешательство чаще проводят взрослым пациентам;

- средняя трахеостомия – вскрывают участок, расположенный под перешейком, проводят при наличии новообразований, анатомических особенностей, которые препятствуют проведению верхней трахеостомиии;

- нижняя трахеостомия – надрез делают ниже перешейка щитовидки, чаще такую операцию проводят детям.

Один из видов операции — нижняя трахеостомия

Разрез при оперативном вмешательстве делают продольно, поперёк, П-образный формы.

Трахеотомия – вскрытие трахеи, восстановление подачи воздуха в лёгкие, после устранения проблем с дыханием канюлю извлекают, а ранка заживает. Трахеостомия – слизистый слой после вскрытия подшивают к краям кожи, дырка не затягивается, устанавливают постоянную трахеостому.

Как проходит открытая операция

Техника выполнения вмешательства не зависит от вида операции – пациенту вводят наркоз, делают надрез в нужном месте, восстанавливают процесс дыхания.

Этапы хирургического вмешательства:

- При любом виде трахеостомии пациент лежит на спине, под лопатки помещают валик, чтобы голова была немного запрокинута.

- Вводят наркоз, проводят обработку операционного поля антисептическими растворами, ограничивают участок отрезами стерильной марли.

- Разрез делают в зависимости от выбранного вида операции.

- После доступа к трахее в разрез вводят расширитель.

- В отверстие вставляют канюлю нужного размера.

- Расширитель удаляют, накладывают швы.

Важно!Общая продолжительность операции по установке трубки – 20–30 минут.

Чрескожная трахеостомия

При проведении классической открытой операции по накладыванию трахеостомы осложнения возникают у 30% пациентов, чтобы уменьшить количество негативных последствий, проводят чрескожную (пункционно- дилатационная) трахеостомию. Преимущества – вмешательство можно делать вне операционной, непосредственно у постели больного, небольшой разрез позволит снизить риск возникновения негативных последствий, а шрам практически незаметен.

Недостаток методики – высокая стоимость инструментов.

Такое вмешательство можно проводить без госпитализации в операционную

Этапы операции:

- Пациента кладут на спину, под лопатки помещают валик, обрабатывают оперативное поле антисептиком.

- Делают горизонтальное рассечение, обнажают трахейные кольца.

- Вводят пункционнную иглу с гибким проводником.

- По проводнику вводят трахеорасширитель, формируют дырку нужного диаметра.

- Устанавливают трахеостомическую трубку.

- Удаляют расширитель, трубку фиксируют.

Важно!Чрескожную трахеостомию опытный хирург проводит даже при травмах шеи. Показатель осложнений после этого мета оперативного вмешательства составляет 3%.

Период восстановления

После завершения операции пациента переводят в палату реанимации для отхождения и восстановления после наркоза. Человеку после установления трубки первое время непривычно дышать, говорить, принимать пищу, но дискомфорт исчезает в течение нескольких суток.

При дыхании через трахеостому воздух сразу попадает из трахеи в бронхи и лёгкие, что приводит к частому пересыханию слизистой, появлению трещин, развитию воспалительных процессов. Чтобы этого избежать, на внешнюю поверхность канюли устанавливают фильтр, который увлажняет и очищает воздух.

После выписки из больницы человеку нужно избегать простудных заболеваний – не посещать людные места, носить марлевые повязки, смазывать носоглотку противомикробными препаратами, принимать мультивитаминные комплексы.

После операции воздержитесь от посещения людных мест и постарайтесь не простудиться

При установке временной трубки деканюляцию трахеостомы проводят только в отделении интенсивной терапии, после чего пациент некоторое время находится под наблюдением врача.При резком ухудшении состояния после операции, выпадении стромы или её смещении, появлении лихорадки, симптомов воспалительных процессов в органах дыхания срочно обратитесь к врачу.

Уход за трубкой

Трахеостомическая трубка обеспечивает процесс дыхания и требует правильного ухода – регулярно менять повязки, промывать стому водой с хозяйственным мылом и ёршиком, при сильном загрязнении использовать соду, перекись.

Перед выходом на улицу шею закрывать платком или шарфом, во избежание проникновения пыли, грязи в трахеи. Чтобы трубка меньше засорялась, раз в 2–4 часа её смазывают небольшим количеством стерильного масла. Во время разговора отверстие в трубке должно быть закрыто.

Перед выходом на улицу трубку следует укутывать и протирать

Повязку менять дважды в день, при большом выделении слизи – чаще. Предварительно кожу очищают Бетадином или Хлоргексидином, можно подсушить место вокруг ранки тальком.

Важно!Человеку с трахеостомической трубкой вреден сухой, загрязнённый воздух.

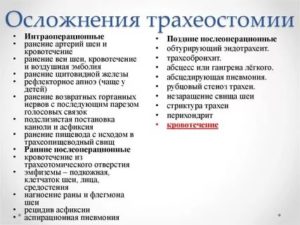

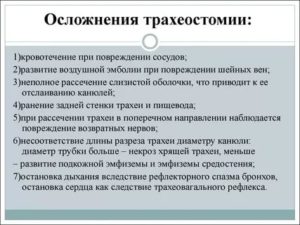

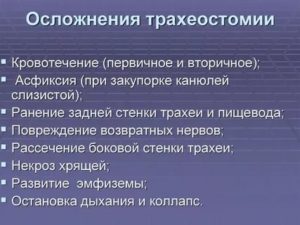

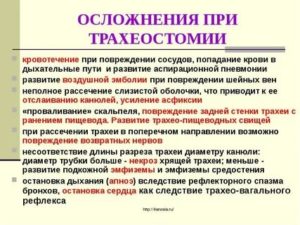

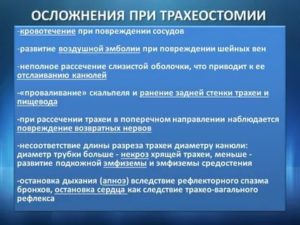

Возможные последствия и осложнения

Трахеостомия относится к серьёзным и сложным оперативным вмешательствам, осложнения после ее проведения – это часто явление.

Возможные последствия:

- сильные кровотечения при нарушении целостности шейных артерий;

- при вскрытии вен происходит воздушная эмболия;

- инфицирование раны;

- травмирование задней поверхности трахеи, пищевода;

- развитие аспирационной пневмонии при проникновении крови в бронхи;

- развитие подкожной эмфиземы при установке трахеостомы в подкожный слой;

- некроз хрящей.

После удаления трахеостомической канюли на месте дырки часто остаются рубцы на коже, наблюдается сужение трахеи.

Противопоказания

Поскольку вмешательство помогает спасти жизнь пациенту, особых противопоказаний у трахеостомии нет. Резекцию трахеи не проводят только людям в состоянии агонии из-за нецелесообразности.

Интубация более безопасный метод избавиться от закупоривания дыхательных путей

Относительные противопоказания при проведении плановой трахеостомии – сердечная недостаточность, воспалительные процессы в месте наложения трахеостомы, увеличение щитовидки, операцию не делают детям младше 1,5 лет.

При серьёзных травмах шейного отдела позвоночника классическую трахеостомию заменяют интубацией, так как это более безопасно для пациента.

Где делают и сколько стоит?

В государственных учреждениях наложение трахеостомы проводят бесплатно срочно или планово.

Платно установить трубку можно в частных клиниках, средняя цена операции – 22–25 тыс. руб., замена и снятие трубки в горле стоит 1,2–1,8 тыс. руб.

Операция восстановит нормальный дыхательный процесс

Трахеостома – операция, которая восстанавливает нормальный процесс дыхания, чаще всего её проводят по экстренным показаниям. Человеку после установки канюли заново учится дышать, говорить, есть и правильно ухаживать за трубкой. Трахеостому накладывают временно, в некоторых случаях с ней приходится ходить до конца жизни.

Загрузка…

Источник: https://MedBoli.ru/zabolevaniya/traheostomiya-etapy-operatsii

Осложнения трахеостомии: описание, характеристика, уход

Трахеостомой называется искусственный наружный свищ трахеи. Отсюда и название самой операции.

Трахеостомия — рассечение трахеи, после чего в ее просвет вводится канюля, которой создается стома — небольшое округлое отверстие на передней части трахеи с дальнейшим подшиванием как ее стенок, как и кожной раны.

Цель операции — обеспечение возможности внутритрахеальных и внутрибронхиальных диагностических и терапевтических манипуляций. Однако нередко наблюдаются при трахеостомии осложнения. В статье мы подробно разберем их, приведем характеристику.

Классификации операции

Существует несколько градаций манипуляции.

По технике действий хирурга:

- Типичная. Классическая, чрескожная.

- Нетипичная. Коникотомия, коникокатеризация, коникопункция, тиреотомия, конико-крикотомия, трахео-конико-крикотомия, трансларингеальная трахеотомия.

По отношению к перешейку щитовидки:

- Нижняя.

- Средняя.

- Верхняя.

По экстренности, срочности исполнения:

- Плановая — не ограниченная текущими сутками.

- Срочная — в текущие сутки.

- Экстренная — незамедлительно.

Разбор разновидностей операции

Осложнения трахеостомии и коникотомии схожи между собой. Однако последняя операция отлична от типичной (рассечения трахеи). Коникотомия — вскрытие, рассечение конической связки (перстнещитовидной мембраны).

Локация не опасна для хирургического вмешательства, так как не содержит нервных волокон, крупных сосудов. В экстренных условиях не проводится обезболивание.

Кровотечение не наблюдается, а вскрытие занимает несколько секунд.

Конико-крикотомия — это рассечение перстневидного хряща и перстневидной мембраны. Простая и безопасная операция, выполнение которой в экстренных условиях длится не более нескольких секунд.

Коникопункция — прокалывание конической связки хирургической иглой.

Катетеризацией будет введение катетера в трахею для инжекторной вентиляции легких через прерыватель.

Чрескожная разновидность характерна для спокойных операционных условий. Здесь более всего соблюдается стерильность, хирурги максимально стараются предупредить кровотечение, разрыв нервных волокон, повреждение пищевода. Однако осложнения трахеостомии возможны и здесь. Перейдем к ним.

Причины негативных последствий

Выбрать наиболее рациональный оперативный доступ и прием помогает дисциплина, изучающая послойное строение анатомических областей, — топографическая анатомия.

Осложнения трахеостомии напрямую связаны с тем, насколько грамотно хирург владеет техникой оперативных вмешательств и насколько хорошо он знаком с расположением органов и тканей.

Чуть позже мы разберем, какие именно негативные последствия могут возникать после манипуляции. А сейчас ознакомимся с причинами их появления.

Что же обусловливает осложнения при трахеостомии? Главные причины следующие:

- Нарушение физиологии верхних частей дыхательных путей.

- Негативное механическое воздействие вводимой пластиковой трубки.

- Осложнения, связанные с неправильным введением инструмента, трубки. Их обусловливает непрофессионализм, неопытность бригады, человеческий фактор — усталость, невнимательность и пр.

- Несоблюдение правил дальнейшего (после операции) ухода за трахеостомой.

- Общие осложнения, что может вызвать операция.

Каждая причина выводит за собой определенный вид осложнений трахеостомии. Рассмотрим их отдельно.

Общие осложнения после проведения операции

Возможные осложнения после трахеостомии, как и после любой операции:

- Различные инфекционные процессы — трахеобронхит, эндотрахеит, флегмоны шеи, нагноения в области операционной раны, пневмония, абсцессы.

- Затруднение или утрата разговорной функции больным из-за вставленной трахеостомы. Пациенту приходится общаться с персоналом с помощью жестов, звуков, мимики. Если для разговора перекрывать пальцем наружное отверстие трубки, то это может дополнительно привести к гипоксии.

- Нарушение очистительных функций мерцательного эпителия бронхов и трахеи. При этом повышается уровень секреции мокроты. Ведет к образованию корок как в канюле, так и трахеобронхиальной системе. Может дойти до сужения просвета, что уже станет причиной гипоксии.

Осложнения, связанные с проведением манипуляции

Сюда, в частности, относят осложнения трахеостомии, связанные с положением на операционном столе. Конкретные примеры негативных последствий следующие:

- Кровотечение.

- Затекание кровяной массы в трахею.

- Повреждение плевры, что ведет за собой пневмоторакс.

- Случайное рассечение передней стенки пищевода.

- Осложнение трахеостомии — подкожная эмфизема в области шеи и средостения. И важный момент. К развитию выраженной подкожной эмфиземы может привести слишком большой разрез трахеи, сильный продолжительный кашель больного, плотное ушивание кожных покровов вокруг трахеостомы.

- Отслойка слизистой оболочки трахеи при введении канюли.

- Повреждение трахеостомой задней стенки пищевода больного вплоть до ее сквозной перфорации.

Осложнения, связанные с ошибками в уходе за больным

По всем правилам проведенная операция не исключает негативных последствий в дальнейшем. Последние могут быть связаны и с ошибками в уходе за пациентом:

- Если наблюдается недостаточное разжижение и удаление (откашливание, аспирация) слизи из трахеобронхиальной системы, то велика угроза ателектазов (особенно левого легкого), пневмонии.

- Высохшая или загустевшая слизь, что поступает в канюлю из трахеобронхиального древа, может частично или полностью закупорить устройство. Это самое распространенное негативное последствие трахеостомии. Постоянная опасность сохраняется все время нахождения канюли в трахее. Если возникшее осложнение не вовремя замечено ухаживающим медиком, то оно может привести к тяжелому проявлению гипоксии.

- Если слизь из трахеостомы собирается при помощи широкого катетера с мощным отсосом, то данный факт подводит к резкому понижению внутрилегочного давления. Легкое сжимается, уменьшается (иногда даже вплоть до коллапса), что ведет за собой острую гипоксию.

Механическое воздействие трахеостомы

Об осложнениях трахеостомии и их профилактике. Самым верным способом последней будет правильный выбор канюли. Ведь инородный предмет, введенный в трахею, может сам по себе стать причиной многих осложнений:

- Неблагоприятное механическое воздействие трубки на слизистые и хрящи обусловливает возникновение и возможное развитие язвочек, пролежней, различных эрозивных кровотечений, стенозирование трахеи после удаления из нее устройства. От чего зависят данные факторы? Чем большего размера (несоизмеримо диаметру самой трахеи больного) канюля была введена, чем дольше она находилась в организме, чем дольше манжета трубки сохранялась в сильно раздутом положении, тем больше вероятность развития осложнений.

- Трахеостомическая канюля может незаметно для персонала выпасть из отверстия в области горла пациента. Опасность будет заключаться в тяжелой гипоксии. Такой случай — причина беспокойного поведения больного, его сильного кашля, случайного задевания вставленной трубки.

- Если трахеостомическая канюля слишком длинная, то данный факт становится причиной обтурации какого-то из главных бронхов. Надо помнить, что она ведет к возникновению и прогрессированию тотального ателектаза легкого, расположенного противоположно.

- Еще одно возможное осложнение — обтурация самой трахеи клапаном, что выкроен из ее стенки по методике Бьерка.

- Конец слишком длинной трубки канюли — опасность раздражения бифуркации трахеи. Это вызывает как постоянный изнуряющий кашель у больного, так и нежелательные изменения в функционировании его сердечно-сосудистой системы.

Осложения от нарушения функций дыхательных путей

Тот факт, что проведенная манипуляция исключает из процесса дыхания нос и ротоглотку, приводит к следующим негативным для больного последствиям:

- В легкие поступает неувлажненный, неочищенный и несогретый воздух.

- Высушивается слизистая оболочка.

- Охлаждается как трахея, так и бронхи.

- Обезвоживание организма пациента. Дыхание через трахеостому без факта увлажнения вдыхаемого воздуха увеличивает потерю человеческой системой воды до 1 литра в сутки.

- Поступление через воздух непосредственно в трахею и бронхи микробов. Их усиленная колонизация ведет к заражению микроорганизмами всей протяженности дыхательных путей, в том числе и легких.

- Инфекционные, воспалительные заболевания, вытекающие из предыдущего пункта.

Осложнения из-за нарушения функций кашля

Кашель производит на трахею санирующий эффект. Иными словами, очищает ее. При введению канюли он уже не выполняет данной функции. Кашель становится малоэффективным, имитационным и произвольным. Поэтому очищать трахею больного от слизи требуется уже при помощи вспомогательных средств.

Как мы определили, в ряде случаев трахеостомия — обязательная операция. Однако каждый из этапов этого мероприятия чреват развитием осложнений. Избежать их — одна из главных задач медперсонала.

Источник: https://FB.ru/article/380892/oslojneniya-traheostomii-opisanie-harakteristika-uhod

Обсуждение достоинств и недостатков классических представлений о трахеостомии | Советы доктора

Много веков прошло с момента возникновения трахеостомии, однако не прекращаются споры по правильности названия данной процедуры.

Как назвать – «трахеостомия» или «трахеотомия»? Как правильно проводить? Существуют принципиальные различия между трахеостомией и трахеотомией.

При трахеостомии хирург подшивает края трахеи к коже шеи – формируется постоянная трахеостома. Трахеотомия не подразумевает под собой подшивания краёв трахеи к коже шеи.

Проведение трахеостомии показано при хирургической операции в плановом порядке или для экстренного восстановления дыхательной функции при возникновении стенотических изменений в гортани и трахее. При этом трахеостомия бывает экстренная, срочная и отсроченная.

Стеноз гортани и трахеи наиболее часто бывает ятрогенным в результате длительного нахождения интубационной трубки в дыхательных путях.

Во время проведения ИВЛ трубка может изменять стенку трахеи от банального изменения слизистой оболочки до некротических поражение всей толщи трахеи. Быстрое развитие данных осложнений зависит от состояния организма.

Интубация проводится часто, когда микроциркуляция нарушена и защитные механизмы слизистой оболочки снижены.

Диагностировать стенотические изменения гортани и трахеи возможно при помощи эндоскопических инструментальных методов исследования. При этом можно объективно оценить состояние слизистой и стенки дыхательных путей, величину патологических изменений, можно легко определить степень сужения просвета.Большое внимание на данном этапе развития экстренной медицины, анестезиологии отводится профилактическим мероприятиям, направленным на предотвращение осложнений после трахеостомии. При этом необходимо правильно и адекватно выбрать антибиотикотерапию, обеспечить должный послеоперационный уход и, что немаловажно, профессионально протезировать дыхательный тракт перед операцией.

Несомненно, что при установке канюли трахеостомы или интубационной трубки будет поддерживаться асептический воспалительный процесс, так как в организм внедрился инородный предмет.

Асептическое воспаление нередко переходит в инфекционное, так как трубки обсеменяются микроорганизмами, а также может развиваться некроз из-за чрезмерного давления трубки на стенки трахеи.

Трофика нарушается и образуются своеобразные пролежни, то есть язвы и некрозы.

Трахеостомия: показания

Основными показаниями для проведения данной манипуляции являются:

- Стенозирование гортани и трахеи различной этиологии и 2-3 степеней тяжести;

- Длительная ИВЛ;

- Необходимость санации бронхиальных путей.

Как проводится операция?

Существует верхняя и нижняя трахеостомия. Эти виды названы так из-за проведения операции ниже или выше перешейка щитовидной железы. Сам перешеек не имеет чёткой и фиксированной анатомической локализации и может находиться выше или ниже определённой классической нормы.

Пациенты, проходящие лечение в отделении реанимации, могут быть трахеостомированы уже на 3-5 сутки проведения ИВЛ. Поводится трахеостомия при использовании миорелаксантов и эндотрахеального наркоза. Пациент укладывается в обратную позу Тренделенбурга: положение на спине с максимально запрокинутой назад головой для того, чтобы был доступ к области проведения трахеостомии.

При этом серьёзной опасностью может служить чрезмерное переразгибание головы, во время которого происходит смещение плечеголовного артериального ствола. Повреждение его вызывает обильное профузное кровотечение, которое очень сложно остановить.

Классическое место рассечения это 2-3 полукольца трахеи у взрослых пациентов и 3-4 у детей. Проведение верхней трахеостомии является плохим прогностическим признаком, так как при повреждении 1 полукольца трахеи, которое соединено с перстневидным хрящом гортани, происходит его воспаление и, в дальнейшем, развитие стеноза подой области гортани.

Проводится трахеостомия необходимо и с учётом индивидуальных особенностей строения, телосложения, степени развитости подкожной клетчатки, способности пациента сгибать шею.

Если трахеостомия проводится во время операции, не стоит проводить инфильтрационную анестезию шеи. Осуществляется срединный разрез, кожи, подкожной клетчатки и фасции от дуги перстневидного хряща до яремной вырезки на грудине.

Затем тупо выделяется стенка трахеи на небольшом протяжении. Делается это для того, чтобы не нарушить кровоснабжение данной области и не травмировать возвратные нервы. Кровь останавливают при помощи коагулирующего пинцета.

Если перешеек щитовидной железы мешает, его рассекают на двух зажимах и затем сшивают рассасывающейся нитью.

Формирование трахеостомы проходит на уровне 2-4 полуколец. Хирург создаёт стойкую трахеостому (края трахеи здесь подшиты к коже передней поверхности шеи). Затем вводятся гибкие трубки, способные принимать форму положения шеи в различные моменты жизни. После операции проводится бронхоскопия.

Трахеостомия у пациентов с рубцовым стенозом после интубации

Проявлениями данной патологии являются одышка и шумное стридорозное дыхание. Возникает заболевание на 2-4 неделе после удаления интубационной трубки. Пациенты в этот момент живут обычной жизнью вне стационара.

Это не позволяет диагностировать данное состояние в короткие сроки, а дыхательная недостаточность нарастает очень быстро. Развивается стеноз гортани в основном в области связочного аппарата и подсвязочного пространства, где часто находится раздувная манжета трубки.

Трахеальный стеноз также формируется чаще всего на месте манжеты.

У таких пациентов трахеостомия проводится выполнять в вынужденном положении пациента (полулёжа или сидя) в условиях местной анестезии. Ещё большую сложность у врачей вызывает ретрахеостомия у больных с нарушенной дыхательной функцией тяжёлой степени.

Трахеостомия при параличе гортани или травмировании возвратных нервов

Если произошло удаление зоба щитовидной железы, трахеостомия должна проводиться под общим эндотрахеальным обезболиванием, так как шея представляет собой один рубцовый конгломерат, в котором сжата трахея. Трахея не

Трахеостомия при остром травматическом повреждении шеи находится в своём нормальном анатомическом положении, а часто смещена в ту или иную сторону. Трахею выделяют тупым методом, вскрывают и по завершении операции ставят дренажи.

Сперва определяется характер повреждения, его глубина и протяжённость. Трахеостомия проводится под местными обезболиванием. После постановки трахеостомы пациент переводится на искусственное управляемое дыхание. Если необходимо, второй этап операции выглядит, как реконструктивное хирургическое вмешательство.

Осложнения после проведения трахеостомии

Существуют интраоперационные, ранние и поздние осложнения послеоперационные.

Интраоперационные представлны:

- Эмфиземой мягких тканей шеи, средостения, грудной клетки, лица;

- Асфиксией, падением артериального давления, остановкой дыхания;

- Повреждением сосудистого русла, а именно крупных сосудов, ткани щитовидной железы;

- Разрывы пищевода и трахеи.

Ранние послеоперационные осложнения чаще бывают следующими:

- Кровотечения эрозивного характера;

- Аспирация сгустков крови;

- Развитие подкожной эмфиземы.

Из поздних послеоперационных осложнений можно выделить:

- Повреждения тканей гнойно-некротического характера;

- Повреждения крупных сосудов шеи и эрозивные кровотечения из них;

- Аспирационная пневмония.

Уход за трахеостомой после операции

Применяется комплексная терапия, включающая местный уход и посиндромное лечение (ингаляции, коррекция органных и системных расстройств, антибактериальная терапия).

Больные с первых суток должны наблюдаться оторинолярингологом. Для профилактики осложнений проводятся такие мероприятия:

- Недопущение появления гнойно-септических заболеваний. Используются антибиотики, которые будут действовать на предполагаемую микрофлору и микрофлору, выделенную после посева мокроты на питательные среды;

- Постоянное активное наблюдение при помощи эндоскопических методов исследования;

- Раннее обнаружение изменений в гортани и трахее и их лечение.

Для лечения необходимо использовать и препараты, уменьшающие вязкость мокроты. Пациенты с отёчным ларингитом постинтубационного происхождения получают гормональные препараты, противоотёчную терапию, муколитики, ингаляции, антигистаминные средства.

Применяются также и эндоскопические методы лечения, такие как эндофибробронхоскопия. С её помощью лечат:

- Эрозивно-язвенные повреждения гортани и трахеобронхиального дерева;

- Производят удаление грануляционно-рубцового козырька;

- Удаление грануляционной ткани в области гортани и трахеи;

- Устранение воспалительного процесса.

Показания для снятия трахеостомы (деканюляция):

- Больной может самостоятельно дышать;

- При эндоскопическом исследовании нормальная картина слизистой оболочки и гортани и трахеи;

- Наличие успешного трёхдневного периода с закрытой трубкой;

К отсроченной деканюляции (через 7-10 дней) готовы пациенты, если у них имеется:

- Односторонний парез гортани (присутствует стеноз гортани 1-2 степени);

- Отёчный ларингит постинтубационного происхождения с 1-2 степенью стеноза;

- Разделительная дисфункция гортани;

Из противопоказаний к деканюляции стоит отметить:

- Парез гортани двустороннего характера с 3 степенью стеноза;

- Эрозивно-язвенный трахеит со стенозом 3 степени;

- Рубцовые изменения трахеи;

- Хондроперихондрит гортани и трахеи;

- Разделительная дисфункция гортани;

- Присутствие тяжёлых сопутствующих патологических состояний.

- Анастасия

- Распечатать

Источник: https://sovdok.ru/?p=2044

Трахеостомия — операция по установке трахеостомической трубки

Одной из жизненно важных функций организма является способность дышать. При ее нарушении требуется незамедлительная помощь – возобновление доступа кислорода в организм. Когда нарушена проходимость верхних дыхательных путей, проводят трахеостомию, т.е. операцию по установке специальной трубки – трахеостомы.

Это экстренное вмешательство проводится под наркозом в условиях реанимации. Но возможно и проведение плановой операции, при условии отсутствия угрозы жизни. Процедура заключается в рассечении колец трахеи ниже препятствия для прохождения воздуха и установке дыхательной трубки в отверстие.

Операция непростая, нередко вызывает осложнения. А больному нужно время чтобы привыкнуть к новому способу дыхания и научиться правильно ухаживать за трахеостомической трубкой

Виды

Различают несколько видов трахеостомии:

| менее травматичен, реже возникают осложнения |

| травматичный и довольно опасный, должен проводиться только опытным хирургом |

| По времени использования трахеостомы: | |

| устанавливается на короткий период, до устранения причины дыхательной недостаточности | |

| проводится при невозможности восстановить способность самостоятельно дышать |

Показания и противопоказания

Показания к проведению операции могут быть абсолютными и относительными.

Абсолютные показания – когда восстановить доступ воздуха в легкие и спасти жизнь человека возможно только после проведения трахеостомии.

К ним относятся:

- Острый стеноз гортани вследствие:

- полной закупорки гортани инородным телом или опухолью;

- травмы верхних дыхательных путей;

- отека;

- ожога термического или химическими веществами;

- инфекционных болезней гортани — эпиглоттита,

- дифтерии, ложного крупа;

- двустороннего паралича ых связок.

- Нарушение дренажной функции бронхов:

- черепно-мозговые травмы, инсульт, опухоль головного мозга;

- переломы костей грудной клетки;

- длительный астматический приступ;

- кома с нарушением рефлексов глотания и кашля;

- тяжелая пневмония.

- Расстройство нервно-мышечной регуляции дыхания:

- бульбарная форма полиомиелита;

- тяжелая форма миастении;

- столбняк, бешенство, ботулизм;

- перелом позвоночника в шейном отделе с повреждением спинного мозга;

- заболевания периферической нервной системы — полирадикулоневрит.

Относительные показания подразумевают возможность применения другого способа восстановить дыхание. Они не являются экстренными, операция проводится планово.

К ним относятся:

- затрудненное дыхание с развитием удушья;

- значительное увеличение или снижение частоты дыхания;

- патологический ритм дыхания;

- дыхательная недостаточность вследствие поражения электрическим током, утопления, отравления лекарственными препаратами.

Когда речь идет о спасении жизни противопоказания не могут быть абсолютными. Исключением является только агональное состояние.

К относительным противопоказаниям относится сердечно-сосудистая недостаточность, воспалительный процесс в месте наложения трахеостомы, детский возраст до 1,5 лет, увеличение щитовидной железы.

Техника проведения

В набор инструментов входят: скальпели, пинцеты, зажимы, ранорасширители, иглы с иглодержателями, нити, канюли, перевязочный материал. Такой комплект всегда есть в отделениях реанимации и в машинах скорой помощи.

Операция выполняется под общим наркозом, только в экстренных случаях используют местную анестезию. Перед плановым вмешательством пациент проходит стандартное обследование.

Не менее важную роль играет и положение больного во время процедуры. Под плечи подкладывается валик, голова запрокинута, строго в прямом положении, без поворотов.

Этапы операции:

- Сначала осуществляют общую или местную анестезию. Если операция под местным наркозом, дополнительно внутривенно вводят седативные препараты.

- Обрабатывают операционное поле.

- Скальпелем рассекают кожу и подкожно-жировой слой, предотвращая кровотечение с помощью зажимов.

- Ножницами рассекают белую линию шеи.

- При помощи ранорасширителей разводят мышцы и обнажают трахею. Щитовидная железа отводится вниз или вверх, в зависимости от места рассечения.

- Разрезают кольца трахеи примерно на треть диаметра. На этом этапе начинается кашель с выделением слизи и мокроты.

- Затем незамедлительно в отверстие вводят канюлю, проверяют ее проходимость и нагнетают воздух в манжету.

- При установке на длительное время края слизистой подшивают к ране. Канюля подшивается к коже и фиксируется тесемками.

Послеоперационный период

После операции пациент некоторое время привыкает к новому способу дыхания, учится говорить и принимать пищу. Обычно воздух проходит через верхние дыхательные пути, где согревается, очищается и увлажняется.

При дыхании через трахеостому воздух сразу попадает в нижние отделы – через трахею в бронхи и легкие. В результате страдает слизистая – она пересыхает, появляются трещинки, а это способствует развитию инфекции.

Поэтому нужно тщательно следить за температурой и влажностью в помещении. Но удобнее применять специальные фильтры – тепловлагообменники. Существует много их разновидностей, но принцип работы у всех один. Фильтр закрепляется на внешней стороне канюли и воздух, проходя через него, очищается и увлажняется.

В первое время бывает сложно говорить. Для этого нужно закрывать отверстие на выдохе и в это время говорить. Обычно пациенты используют палец, что не всегда удобно и гигиенично.Лучше воспользоваться ым фонационным клапаном. При его использовании вдох выполняется через трахеостомическую трубку, затем клапан закрывается, и выдох происходит через гортань.

Существуют специальные приспособления для принятия душа и для выхода на улицу.

Особое внимание уделяется уходу за кожей вокруг трахеостомы. Повязки нужно менять дважды в день, или чаще при большом количестве слизи. Перед наложением чистой повязки кожу очищают от слизи, обрабатывают стерильными салфетками, смоченными в растворе хлоргексидина или бетадина. Можно пользоваться подсушивающими мазями, тальком.

Внутреннюю часть канюли извлекают и промывают с использованием щетки и моющих средств. Затем тщательно прополаскивают. Изначально эту процедуру придется проделывать до 3-х раз в день, поэтому лучше иметь запасную трубку.

Трубка и трахея могут забиваться вязкой мокротой. Для ее удаления используют отсос. Показания и периодичность его использования определяет лечащий врач.

Возможные осложнения

Как и при любом оперативном вмешательстве, после трахеостомии могут развиться осложнения:

- кровотечение;

- образование свища между трахеей и пищеводом;

- попадание сгустков крови в просвет трахеи;

- образование эмфиземы в подкожной клетчатке;

- пневмония;

- повреждение щитовидной железы;

- нагноение раны.

Нарушение техники ведения операции часто приводит к проблемам. Важными факторами их профилактики являются регулярный уход за трахеостомой и выполнение рекомендаций врача.

Срочно обратитесь к врачу, если:

- трубка выпала или сместилась;

- повысилась температура, появились признаки воспаления на коже вокруг канюли или в нижних дыхательных путях;

- стало трудно дышать;

- увеличилось количество мокроты, изменился ее цвет, запах;

- в мокроте появились сгустки крови.

В первое время жизнь с трубкой в горле кажется очень сложной. Но пациенты довольно быстро привыкают к ней. Ведь, несмотря на все сложности по установке и уходу за трахеостомой, она дает главное для жизни – возможность дышать.

Источник: https://MedOperacii.com/uhogorlonos/operaciya-traheostomiya.html

Трахеостома: временная или постоянная

Трахеостома делятся на 2 типа:

- временная трахеостома – выводится менее чем на месяц;

- длительная или постоянная трахеостома– выводится более чем на месяц.

Края отверстия временной трахеостомы, как правило, не подшивают, а края постоянной, врач подшивает к слизистой трахеи для формирования стойкого отверстия.

Показания к различным видам операций

Трахеостома накладывается временно или постоянно в зависимости от показаний, из-за которых докторам пришлось прибегнуть к такой операции.

Показания для временной трахеостомы – молниеносная, острая, подострая или хроническая непроходимость верхних дыхательных путей.

Время ее возникновения – от нескольких секунд (молниеносная) до нескольких лет (хроническая). Она развивается по множеству причин:

- закупорка дыхательных путей инородным телом,

- аллергическая реакция в виде отека Квинке,

- осложнения инфекционных болезней (дифтерии, подсвязочного ларингита, ангины, кори, т.д.),

- травмы, химические ожоги.

Но их всех объединяет один фактор – после своевременного вмешательства врачей, к человеку снова возвращается способность дышать самостоятельно.

Постоянная трахеостома накладывается более чем на месяц или пожизненно. Показания к такой операции:

- поддержка дыхания у пациентов во время длительной искусственной вентиляции легких (ИВЛ),

- большие рубцы, раковые опухоли,

- удаление гортани,

- кома с нарушением глоточного рефлекса,

- паллиативная поддержка.

Постоянная трахеостома делится на два типа: пожизненная и длительная. Если после лечения болезни, следствием которой стала непроходимость дыхательных путей, пациент снова может дышать сам – то речь идет о длительной. В этом случае трубку извлекают.

Чтобы определить, способен ли он к самостоятельному дыханию, врачи используют тест – закрывают отверстие канюли, просят человека дышать ртом. Первый тест длится несколько минут, но постепенно время дыхания ртом возрастает до часов. Если нет удушья – то трахеотомическую трубку извлекают.

Также обращают внимание на отсутствие:

- нарушения сознания,

- быстрого накопления в трахее либо бронхах мокроты, трахеобронхита, пневмонии, опасных для жизни нарушений или угрозы их появления,

- быстрого физического утомления после двигательной активности.

Показания к удалению стомы в трахее:

- нормальный газообмен в легких,

- полное восстановление гортанных, ротоглоточных рефлексов.

Нередко трубка устанавливается пожизненно – например, при полном удалении трахеи после рака горла, неспособности дышать самостоятельно во время комы, т.д.

Канюли и сохранение речи

Постоянная трахеостома также делится на:

- канюльные – в отверстие трахеи вставляют трубку, которая не дает ему затянуться; к ней, в случае необходимости, фиксируют приборы для лечения или реабилитации,

- бесканюльные – ношение возможно лишь в случае сохранения стойкого отверстия, с достаточным для дыхания просветом.

Чаще используются канюльные стомы. С ними проще начать разговаривать, при условии, что сохранены ые связки.

Вопрос сохранения голоса – важный для людей с трахестомой. Их делят на 2 категории:

- полностью или частично сохранена проходимость дыхательных путей над стомой,

- полная непроходимость (удаление гортани, опухоли, рубцы).

В первом случае можно восстановить собственный голос – от шепота до достаточно громкой речи. Для этого используют фенетрированные трубки с фонационным окном. Во втором случае человеку предложат альтернативу: ой протез, голосообразующие аппараты, формирование пищеводной речи.

Удаление трахеостомической трубки

Когда временная трахостома уже не нужна, и пациент успешно проходит тест на самостоятельное дыхание, тогда врач принимает решение по удалению трубки. Как это происходит:

- Проводится гигиена трахеи и бронхов,

- Сдувается манжета, если она есть на трахеостомической трубке,

- Извлекается канюля,

- Обрабатываются края стомы антисептиком,

- Накладывается антисептическая повязка и фиксируется пластырем.

Этот процесс называется деканюляция. После нее отверстие самостоятельно заживает за несколько суток. Если человек дышит сам, то врач старается провести деканюляцию как можно раньше, особенно у ребенка.

Слишком долгое ношение трубки увеличивает риск появления осложнений:

- хронический трахеит,

- разрастание грануляций,

- появления эрозии, кровотечения, стеноза гортани и трахеи,

- формирование хронической трахеальной фистулы,

- сложности с возвращением к естественному дыханию.

Избежать осложнений и облегчить жизнь с трахеостомой можно. Достаточно регулярно и правильно ухаживать за ней:

- ежедневно очищать канюлю от скапливающейся в ней слизи,

- контролировать появление раздражения по краям стомы,

- пользоваться искусственным носом для увлажнения и защиты слизистой от пересушивания и пыли,

- носить фиксирующую повязку, предотвращающую случайное смещение или выпадение трубки,

- подкладывать под манжетку повязку для катетеров – предотвращает натирание и мацерацию кожи.

Доказано, внимание и поддержка близких придает сил человеку после операции. Улучшается его моральное состояние, что способствует скорейшему восстановлению и возвращению к нормальной жизни.

- Трахеостома: виды и особенности

Источник: https://sterilno.com/blog/statiya-traheostoma-vremennaya-i-postoyannaya.html