Диагностический титр при коклюше

Лабораторная диагностика коклюша

Коклюш — патология инфекционного генеза, которая чаще встречается у детей. Заболевание обладает специфической симптоматикой и требует соответствующего лечения.

Патогенез болезни заключается в нарушении дыхательной функции, а в процессе развития болезни происходит поражение слизистой оболочки дыхательных путей.

Болезнь является довольно сложной и, до изобретения вакцины и лечения, была значительной причиной в структуре детской смертности.

На сегодня болезнь также является довольно опасной. Ежегодно около 300 000 людей умирает от этой патологии. Смертельными являются осложнения болезни, которые чаще наблюдаются у пациентов детского и преклонного возраста, в силу анатомо-физиологических и иммунных особенностей. Это говорит о том, насколько важно знать симптомы болезни и особенности лечения.

Особенности симптомов зависят от периода болезни. Они бывают следующие:

- инкубационный;

- катаральный;

- спазматический;

- разрешения;

- восстановительный.

Рассмотрим их подробнее.

Инкубационный период длится с момента поступления возбудителя в организм до появления первых симптомов. Как правило, это от 3 до 20 суток. За это время дыхательные пути поражаются возбудителем настолько, что организм перестаёт компенсировать состояние и начинается клиническая картина болезни.

Катаральный период соответствует степени поражения организма патогенным агентом, а значит развивается постепенно. Пациент даже не может сразу определить начало болезни, настолько размытыми являются первые симптомы. Первый знак — сухой кашель или даже небольшое откашливание. Может быть насморк, при котором из носовых ходов выделяется слизь в незначительном количестве.

Пациенты младшего возраста более тяжело переносят этот период, так как их анатомическое строение дыхательных путей способствует более быстрому развитию болезни. В целом, начало болезни напоминает ОРВИ, что часто сбивает с толку как пациентов, так и специалистов.

Кашель постепенно становится все сильнее, к нему присоединяется раздражительность и беспокойное состояние пациента.Далее развивается период спазматического кашля, что, обычно, совпадает с 2 неделей катарального периода. Длительность этого отрезка болезни — несколько недель, 3-4.

В это время наблюдаются наиболее яркие проявления болезни, а именно спазматический кашель, который возникает приступами.

Перед приступом появляются его предвестники — дискомфорт и першение в горле, чувство сдавливания в грудной клетке, паника и беспокойство. Время возникновения приступов может быть разным, нередко они беспокоят ночью.

Как распознать приступ кашля? Он состоит из сильных толчков, которые сменяют судорожные вдохи. Такой вдох сопровождается слабым стоном и свистом и называется репризой. Этот звук возникает при прохождении воздуха через сильно суженные дыхательные пути. По окончанию приступа у пациента начинает отходить вязкая прозрачная мокрота.

Если болезнь доходит до тяжёлой степени, могут появляться рвота, судороги, тахикардия, дыхательная недостаточность.

Внешне такой приступ сопровождается отёчностью тканей лица, цианозом, набуханием сосудов шеи. Может наблюдаться покраснение глаз, в повышенном количестве отходит слюна и слёзная жидкость.

Между приступами кашля ребёнок находится в нормальном состоянии, играет, кушает с аппетитом, не испытывает какого-либо дискомфорта. Из характерных симптомов, которые бывают при коклюше: язва белого цвета на уздечке языка, которая бывает при его повреждении зубами, кровоизлияния в конъюнктиву, склонность к носовым кровотечениям.Стадия разрешения болезни постепенно сменяет предыдущий этап. Кашель возникает все реже, становится менее специфичным, исчезают приступы и репризы. Пациент становится слабым, астеничным, ощущает раздражительность и усталость. Это состояние истощённости может удерживаться некоторое время после болезни.

Период восстановления или реконвалесценции занимает около полугода. Пациент устаёт при физических нагрузках, детям трудно даются уроки, наблюдается капризность и эмоциональная лабильность. В этот период несколько снижена иммунная функция организма и пациент становится более склонный к ОРВИ, во время которых опять возникает типичный кашель для коклюша.

Такие периоды характерны для типичной клинической картины коклюша. Но есть и атипичные формы заболевания. Это абортивная и стёртая форма. Они могут наблюдаться у тех, кто вакцинирован, а также у взрослых, чей иммунитет более развит, чем у детей и пожилых людей.

Стёртая форма сопровождается обычным сухим кашлем, который не проходит на фоне приёма противокашлевых средств. Характерных приступов при этом нету. такой кашель может беспокоить пациента от нескольких недель до нескольких месяцев, однако состояние остаётся стабильным, осложнения не проявляются.

Абортивная форма характеризуется молниеносным течением, при котором симптомы внезапно появляются и так же внезапно проходят через несколько дней.

Когда необходима диагностика коклюша?

Показаниями к диагностике коклюша являются клинические проявления болезни, которые необходимо подтвердить или опровергнуть. Так как патология имеет инфекционный характер, постановка диагноза на основе клинических данных невозможны — необходимы результаты лабораторного исследования. Если у пациента есть характерные приступы кашля — анализ обязателен.

Существуют также эпидемические показания к диагностике. Необходимо сдавать анализы всем лицам, которые посещают или находились в детских учреждениях, больницах, родильных отделениях, где были обнаружены пациенты с коклюшем и есть риск заражения.

Кроме того, диагностика требуется для дифференциального диагноза при таких состояниях, как муковисцидоз, инородное тело дыхательных путей, астма, острые бронхиты, лимфогранулематоз, корь, пневмония, ОРЗ.

Современные методы диагностики патологии

На сегодня используются такие методы исследования:

- Бактериологический метод;

- Серологический метод;

- Иммуноферментный метод;

- ПЦР;

- гематологический.

Рассмотрим подробнее эти виды диагностики.

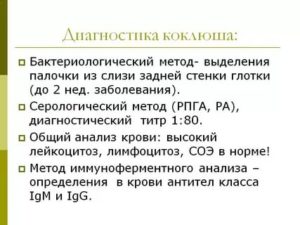

Бактериологический метод

Исследование проводится на 5-7 день болезни, именно в это время оно обладает наибольшей информативностью. Также следует учесть то, что лучше всего проводить забор материала до начала приёма антибактериальной терапии, иначе результат может быть ложноотрицательным. Перед сдачей анализа нельзя принимать пищу, полоскать рот, пить, чистить зубы.

Забор материала проходит с задней стенки глотки с помощью специального тампона. Иногда к пациенту подносят посуду с питательной средой во время кашля. Полученный материал сеют на питательный среды, которые подходят для жизнедеятельности и роста микроорганизма.

Через несколько суток после получения материала можно сделать предварительной заключение, а через неделю — точный результат анализа.

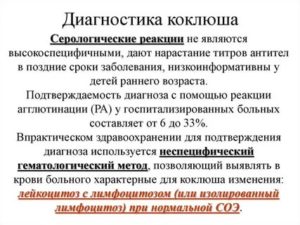

Серологический метод

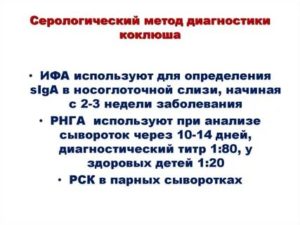

Данная методика применяется на более поздних сроках болезни, через несколько недель после появления характерных симптомов.К этому времени бактериологический метод теряет свою эффективность, так как возбудитель практически исчезает из дыхательных путей, а вот антитела к нему циркулируют по организму. Определяются титры антител к патогену и их тип. Различают три класса иммуноглобулинов, М, А и G.

Антитела класса М появляются на 2 неделе заболевания, иммуноглобулины А говорят о том, что болезнь развивается больше 2-3 недель, а иммуноглобулины G можно обнаружить после 4 недель болезни.

Иммуноферментный метод

Это основной метод из серологической диагностики. Для исследования требуется венозная кровь. Полученный материал соединяют с лабораторным реактивом, который содержит патоген. Если в крови есть антитела, происходит возникновение иммунокомплекса, что говорит о наличии заболевания.

Перед сдачей анализов пациент не должен принимать пищу, медикаменты, подвергаться физическим нагрузкам. Проводится исследование парных сывороток, промежуток между которыми от 10 до 14 дней.

Результаты получают на основе прироста титра антител, что говорит о дальнейшем развитии патологии и позволяет исключить тот факт, что антитела появились в результате вакцины или ранее перенесённой болезни.

ПЦР

Метод полимеразно-цепной реакции — наиболее современный и качественный способ подтверждения или исключения диагноза. Для реакции необходимо сдать кровь.

В лабораторных условиях проводится её исследование на предмет фрагментов аминокислот генетического материала возбудителя. Далее подтверждается или исключается принадлежность полученной структуры именно к тому типу возбудителя, который вызывает коклюш.

Для анализа требуются специфические дорогостоящие реактивы и соответствующее оборудование лаборатории, а также навыки персонала.Гематологический анализ

Имеется в виду обычный анализ крови, который не обладает специфическими результатами. На его основе можно только уверенно сказать про наличие воспалительного процесса бактериального генеза, так как наблюдается лейкоцитоз с типичным сдвигом лейкоцитарной формулы. Такой результат может стать началом лабораторной диагностики, на основе которого врач сделает следующие назначения.

Схема диагностического исследования

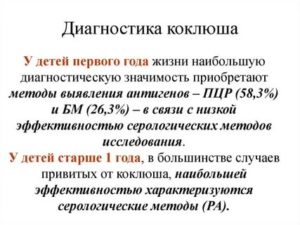

Схема диагностики отличается по возрасту пациента, а также по наличию прививки от болезни.

Схема диагностики для тех, кто не прививался:

- в первые две недели болезни эффективно проведение бактериологического обследования или ПЦР;

- на 3-4 неделе болезни применяют ПЦР или серологическое исследование;

- более 4 недель болезни — показание для серологического обследования.

На фоне приёма антибиотиков применяется ПЦР.

Для привитых лиц применяется такая схема обследования:

- на 1-2 неделе болезни — метод ПЦР, бактериологический анализ;

- на 3-4 неделе используют ПЦР;

- срок болезни более 4 недель требует серологической диагностики.

Расшифровка результатов

Результаты бактериологического метода однозначны: наличие микроорганизмов в материале говорит о том, что именно они являются причиной патологии.

Гематологический метод является неспецифичным, диагностическое значение имеет повышение лейкоцитов более чем 9·109/л.

Результаты ПЦР являются положительными, если в организме есть фрагменты генетического материала бактерии.

Результаты серологической диагностики расшифровываются следующим образом:

- менее 10,0 — отрицательный результат, отсутствие антител. Такой результат может быть у здорового человека или у пациента, который заболел менее, чем три недели назад;

- от 10,0 до 50,0 — слабоположительная реакция, недостоверный результат, который требует повторной диагностики;

- более 50,0 — реакция положительная, антитела обнаружены. Такой результат говорит о том, что человек болен или недавно перенёс коклюш.

Основные аспекты профилактики и лечения болезни

Профилактика коклюша заключается в плановой вакцинации.

Применяется вакцина АКДС, которая содержит компоненты против коклюша, дифтерии и столбняка и применяется в возрасте 3, 4, 5, 6 месяцев, а после этого в 1,5 и 6 лет.

Существует также экстренная профилактика, которая заключается в введении специфического иммуноглобулина после контакта непривитого ребёнка или ребёнка до года с носителем бактерии.

Вакцина обладает высокой эффективностью, однако она не исключает возможного заболевания. Обратите внимание на то, что болезнь в таком случае будет более лёгкой формы, не принесёт осложнений, а также не приведёт к тяжёлым последствиям, ограничившись лишь стёртыми симптомами болезни.

Вакцина необходимо не столько для предотвращения самой болезни, сколько для профилактики её тяжёлого течения и смертельных осложнений.

Неспецифическая профилактика заключается в соблюдении эпидемических мероприятий в коллективе, где есть случаи заболевания, ограничении контакта с носителями микроорганизма, санитарно-гигиеническими мероприятиями.

Лечение проводится в амбулаторных условиях для пациентов с лёгким течение болезни, а госпитализируют тех, кто тяжело переносит болезнь, детей маленького возраста.

Применяется антибактериальная терапия, глюкокортикоиды, антигистаминные средства, витамины, препараты, которые влияют на дыхательную функцию.В тяжёлых случаях требуется дополнительное введение кислорода, ноотропов, психостимулирующих препаратов.

Причины пройти диагностику в СЗЦДМ

Лаборатория центра оснащена новейшим диагностическим оборудованием. Анализы выполняются быстро и качественно. В штате медицинских центров работают высококвалифицированные специалисты, что позволяет сделать диагностику разносторонней и эффективной.

Пациент может не только установить факт заболевания, но и пройти расширенную проверку организма, а также лечение. Для наших врачей нет заболевания отдельной системы — они оценивают полноценное состояние пациента и лечат его, а не патологию.

Есть возможность получить результаты исследования на личную электронную почту или получить их в распечатанном виде в медицинском центре.

Источник: https://cdmed.ru/o-kompanii/novosti/laboratornaya-diagnostika-koklyusha/

Анализ на коклюш — какой сдать? | Педиатрия и Неонатология

Для диагностики коклюша в современное время доступно большое количествотестов и анализов, но как правильно выбрать необходимый и самый точный из них?

Итак, многие специалисты по всему миру рекомендуют:

Если кашель у подростков и взрослых длится менее двух недель, а у детей менее трёх недель то, целесообразно воспользоваться микробиологическими методами (посев) или методами амплификационной диагностики (полимеразно-цепная реакция, ПЦР) [1,2].

Если кашель у детей и взрослых длится более двух недель и в течениетекущего года не проводилась вакцинация против коклюша то, целесообразновоспользоваться серологическими методами диагностики (например, иммуноферментныманализом, ИФА) [1,2].

Теперь немного подробнее о важных особенностях каждого метода.

1. Полимеразно-цепнаяреакция (ПЦР).

Необходимыйматериал для анализа — назофарингеальный мазок, но предпочтительнееиспользовать образец слизи из носоглотки [3].

ПЦРнеобходимо проводить в течение первых двух-трех недель от начала кашля, так какспустя четыре недели от начала заболевания количество бактерий B.pertussisв носоглоточном секрете стремительно снижается, также количество бактерийснижается, если проводилась антибактериальная терапия (более 5 дней [4]).

У младенцев и ранее не привитых детей ПЦР допустимо выполнять в течение первых четырёх недель от начала кашля [4,5].

Длябольшей точности ПЦР всегда рекомендуется проводить параллельно с посевом [1],следовательно, при заборе материала следует брать два образца одномоментно —один для ПЦР, другой для посева. Зачем? ПЦР можетдавать ложноположительные результаты, так как определяет только наличие илиотсутствие ДНК возбудителя, а не наличие живых форм [6].

Призаборе ПЦР рекомендуется пользоваться палочками из нейлона, рэйона иполиэстера. При использовании хлопковой ваты возбудитель гибнет [7].

При подозреваемом коклюше важно проводить дифференциальную диагностику с аденовирусной, бокавирусной инфекциями, гриппом, парагриппом, M.pneumoniae, Chlamydia trachomatis и Chlamydia pneumoniae [8].

ПЦР нерекомендуется проводить лицам, контактировавшим с больным коклюшем приотсутствии каких-либо симптомов [7].

2.Посев.

Посев напитательную среду — золотой стандарт диагностики коклюша [1—4].

Высокая вероятность получения наиболее точного результата отмечается у лиц, страдающих кашлем менее двух недель, если для лечения ещё не применялись антибактериальные препараты и, если вакцинация против коклюша проводилась более 12 месяцев назад [4].

Необходимыйматериал для проведения посева — отделяемое носоглотки.

Возбудитель коклюша — B.pertussis является очень чувствительным и привередливым микроорганизмом, поэтому рекомендуется, чтобы медперсонал строго следовал инструкции и соблюдал технику забора материала для анализа.

В среднем результат посева может быть готов через 4—10—14 дней [9,10], всё зависит от возможностей лаборатории. У ранее не болевших и не привитых против коклюша предварительный результат посева может быть готов уже через 72—96 часов [9,11].

Большим преимуществом посева является то, что можно определить чувствительность микроорганизма к антибиотикам и, следовательно, правильно подобрать препараты для последующего лечения. Кроме того, по данным посева, можно определить, какой конкретно штамм бактерии циркулирует на определённой территории и оценить эффективность применяемой вакцины [12].

3. Иммуноферментныйанализ (ИФА).

В случаепоздней диагностики, когда кашель длится более 3—4 недель и/или уже начата или проведенаантибиотикотерапия, для лабораторного подтверждения коклюша можновоспользоваться серологическими методами диагностики, например, иммуноферментныманализом (ИФА).

При помощи ИФА можно определять антитела классов IgM, IgA иIgG к различным антигенам возбудителя: коклюшномутоксину (PT), филаментозному гемагглютинину (FHA), пертактину (PRN).Наиболее специфичным антигеном является коклюшный токсин, так как это единственный антиген,который характерен только для B.рertussis[12]. Остальные антигены могут присутствовать и у другихпредставителей Bordetella.

У 25% младенцев и 10% подростков антитела к коклюшному токсину могут отсутствовать [2,3].

Серологическоеисследование для диагностики коклюша можно использовать с 3 до 12 недель смомента начала кашля [13,14]. Материалом для исследования является кровь.Лабораторная диагностика коклюша и рекомендуемые временные интервалы для выполнения различных анализов

Какой класс антител лучше определять?

1. Антитела класса IgM.

- Свидетельствуют об остром инфекционном процессе.

- Образуются не раньше второй недели от начала заболевания, следовательно, их определение раньше этого срока нецелесообразно [9,14].

- У некоторых детей и взрослых независимо от наличия вакцинации или перенесённого ранее заболевания антитела класса IgM могут вырабатываться в малом количестве и не определяться по данным анализа [9].

- Если определение IgM проводилось в первые две недели от начала заболевания и результат был отрицательным, то рекомендуется повторить анализ спустя 10—14 дней. Если отрицательный результат получен спустя 14 дней от начала заболевания, то смысла переделывать анализ нет, так как с течением времени количество IgM только уменьшается.

2. Антитела класса IgG.

- Обнаруживаются на третьей неделе от начала заболевания, достигают своего наибольшего значения на 6—8 неделе болезни, после чего их уровень постепенно снижается [9].

Определение специфических IgG является наиболее распространённым и стандартизированным методом при серологической диагностике коклюша [2,3]

- Для более точной диагностики при определении IgG рекомендуется использовать парные сыворотки, так как по данным одного анализа сложно сделать достоверный вывод, ведь неизвестно с чем связано присутствие IgG — с заболеванием или проведенной ранее вакцинацией.

- Рекомендуемый интервал между исследованиями составляет 10—14 дней. Результат считается положительным при нарастании титра в 2—4 и более раз [3,9,15].

Определение титра антител — оптимальный метод диагностики коклюша у ранее иммунизированных подростков и взрослых [1,9].

Определение IgG рекомендуется, если в течение текущего года (12 месяцев) не проводилась вакцинация против коклюша [1,9].

- При исследовании однократно взятой сыворотки (даже у ранее привитого более 12 месяцев назад взрослого или ребенка) результат по обнаружению антител класса IgG может быть расценен как положительный только в случае высокого титра (точное значение необходимо уточнять в лаборатории, так как данные разнятся в зависимости от техники анализа и используемых реагентов) [14].

Во вкладке «Дополнительные материалы» ниже можно скачать памятку об особенностях лабораторной диагностики коклюша в формате pdf.

4.Клинический анализ крови.

В общем анализекрови при коклюше характерно увеличение количества лейкоцитов и лимфоцитов [1—4].Количество лимфоцитов увеличиваетсяпод действием токсина коклюшной палочки. [2], однако отсутствие повышениялейкоцитов не исключает коклюш. Клинический анализ крови является толькодополнительным методом диагностики [5].

Имеются данные, что если по результатам клинического анализа крови у ребёнка определяется более 10 000 лейкоцитов в 1 мкл и более чем 50% из них составляют лимфоциты, то диагноз коклюша можно рассматривать как вероятный (конечно, при наличии характерной клинической картины) [16]. Если в повторном анализе — через 24 часа — отмечается повышение лейкоцитов более 20 000 в 1 мкл и из них более чем 50% лимфоцитов, то это свидетельствует о том, что вероятность коклюша крайне высока [16].

При оценке клинического(общего) анализа крови у маленьких детей также следует помнить, что если втечение беременности мама младенца прививалась от коклюша, то повышениялейкоцитов может и не быть [16].

5.Дополнительные обследования.

В связи с большим риском развития осложнений у детей первого года жизни в случае госпитализации рекомендуется выполнять рентгенографию органов грудной клетки (из-за риска пневмонии) и эхокардиограмму (из-за риска легочной гипертензии). Остальные исследования — по показаниям.

Подробнее о симптомах коклюша и его лечении можно прочитать в наших статьях по тегу #коклюш.

Источник: https://pediatricsrus.site/disease/analiz-na-kokljush-kakoj-sdat/

Анализы на коклюш

Современная диагностика коклюша позволяет быстро поставить правильный диагноз и назначить адекватное лечение, что позволяет значительно облегчить состояние больного и провести своевременные профилактические мероприятия, предотвратив заражение окружающих и контактных лиц. Анализ на коклюш с применением бактериологического метода исследования является основным в диагностике заболевания.

Однако опыт многих исследований доказывает, что для точной лабораторной диагностики заболевания необходимо использовать несколько взаимодополняющих методик. Наиболее эффективная комбинация — сочетание бактериологического метода и полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Рис. 1. Спазматический приступообразный кашель — доминирующий симптомом коклюша у детей.

Клинические методы диагностики коклюша

Распознавание коклюша на ранних этапах развития заболевания претерпевает большие трудности, что связано с несколькими факторами:

- Болезнь развивается медленно. Ее кульминация приходится на 2 — 3 неделю после возникновения первых симптомов заболевания.

- Первичный токсикоз и выраженная температурная реакция вначале заболевания, так характерные для многих детских инфекционных заболеваний, при коклюше отсутствуют. Поэтому часто лабораторная диагностика запаздывает.

- У привитых детей и взрослых чаще всего регистрируются атипичные формы заболевания, при которых меняется характеристика кашля (отсутствуют приступы спазматического кашля и репризы).

Критерии постановки диагноза коклюша в предсудорожный (катаральный) период:

- Контакт с больными, у которых отмечается длительный кашель.

- Медленное развитие заболевания. Нормальная или небольшая температура тела. Удовлетворительное состояние больного.

- Отсутствие выраженных катаральных явлений.

- Вначале покашливание, а потом упорный сухой кашель до перехода в приступообразный спазматический кашель длится 1 — 2 недели.

- Эффект от симптоматической терапии отсутствует.

- Хрипы в легких часто не выслушиваются. Высокое содержание лейкоцитов (лейкоцитоз) и лимфоцитов (лимфоцитоз) при нормальной скорости оседания эритроцитов (СОЭ).

- Обнаружение в посевах возбудителей коклюша (Bordetella pertussis).

Рис. 2. На фото бактерии Bordetella pertussis розового цвета под микроскопом (окраска по Граму). Коклюшные палочки короткие, коковидной формы, концы закруглены, длина составляет 0,5 — 2 мкм, в мазках располагаются отдельно, реже — попарно.

Рис. 3. Вид бактерий коклюша в электронный микроскоп.

Бактериологическая диагностика коклюша

Выделение возбудителей коклюша из носоглоточной слизи — классический метод лабораторного подтверждения заболевания. Высеваемость возбудителей редко достигает 80%. В среднем он не превышает 10 — 30%. Причиной этому являются:

- Медленный рост коклюшных палочек на питательных средах.

- Низкое качество питательных сред.

- Позднее обследование больного.

- Загрязнение исследуемого материала бактериальной флорой.

- Погрешности при заборе исследуемого материала.

- Применение антибиотиков до момента забора материала для бактериологического исследования.

Материалом для бактериологического исследования служит мазок из носовых ходов (обеих) и задней стенки носоглотки (не из гортани!).

Для взятия мазка применяется тампон из дакрона или используется метод «кашлевых пластинок».

Посев производится сразу на питательную или транспортную среды. На транспортной среде материал хранится не более одних суток. Предварительный ответ получается на 3 — 5 сутки. Окончательный ответ получается на 5 — 7 сутки.

Обследованию подлежат лица с подозрением на заболевание и лица, кашель у которых сохраняется более 7-и, но не более 30-и дней.

Рис. 4. На фото колонии Bordetella pertussis. Для культивирования используется среда Борде-Жангу (фото справа) или казеиново-угольный агар (фото слева).

На этих средах формирование колоний происходит на 3 — 4 день после посева. Колонии микробов блестящие, серовато-кремовой окраски, напоминают по внешнему виду капельки ртути, имеют вязкую консистенцию.

После снятия колоний с питательной среды остается сметанообразный след.

Рис. 5. При просмотре колоний Bordetella pertussis в световом микроскопе можно видеть, как колонии отбрасывают тень (световой конус).

Анализ на коклюш с применением ПЦР

0

Диагностика коклюша с применением ПЦР (полимеразной цепной реакции) является самой перспективной методикой в современных условиях. Высокая чувствительность теста позволяет выявлять ДНК бактерий, даже если в исследуемом материале их несколько единиц.

Методика определения ДНК Bordetella pertussis с помощью ПЦР была разработана в Новосибирске в 1999 году. Она имеет целый ряд преимуществ перед бактериологическим методом:

- Высокая чувствительность данного метода. Даже наличие одного или нескольких возбудителей в пробе позволяет получить положительный результат.

- Данный метод является высокоспецифичным. Удельный вес положительных результатов составляет 85 — 100%. Загрязнение вторичной микрофлорой не влияет на результат исследования.

- Результат получается в течение 1-го дня.

Данный метод диагностики не заменяет культуральный метод.

Бактериологический метод и методика ПЦР являются взаимодополняющими и достоверными тестами при выявлении Bordetella pertussis.

Рис. 6. На фото виды колоний Bordetella pertussis.

Анализ на коклюш с применением методики флюоресцирующих антител

Низкий удельный вес бактериологического подтверждения заболевания стал толчком к разработке других, более чувствительных методов идентификации возбудителя коклюша. В 60-е годы появился метод определения Bordetella pertussis с помощью флюоресцирующих антител.

Специально обработанные мазки просматриваются в флюоресцентный микроскоп. К проведению данного теста допускается только высококвалифицированный персонал, используются качественные реагенты. В противном случае возможно большое количество ложноположительных результатов.

Данная методика в практической медицине используется редко.

Рис. 7. Специально обработанные мазки просматриваются в флюоресцентный микроскоп.

Анализ на коклюш с помощью серологических реакций

Возбудители коклюша содержат вещества (антигены), способные вызвать иммунный ответ в организме инфицированного человека (образование антител). Благодаря серологическим исследованиям выявляются и изучаются антитела и антигены в сыворотке крови больного.

В их основе лежат иммунные реакции организма. Специфичность данного вида исследования не достигает 100%, поэтому результаты серологического исследования оцениваются только с учетом клинической картины заболевания.

Серологические методы используются так же для проведения эпидемиологического анализа.

Для диагностики коклюша используется несколько тестов:

- Иммуноферментный анализ (ИФА) — чувствительный, специфичный и относительно недорогой тест. Для его проведения используются белковые антигены бактерий коклюша, с помощью которых измеряются сывороточные иммуноглобулины классов G, M и A, уровень которых повышаются в крови после перенесенного заболевания или проведения иммунизации. Сывороточные иммуноглобулины M повышаются в ранние сроки заболевания, сывороточные иммуноглобулины G — в более поздние сроки.

- Диагностика коклюша на поздних сроках заболевания осуществляется с помощью реакций агглютинации: РПГА, РНГА и РА. В основе таких реакций лежит способность корпускулярных антигенов склеиваться с помощью антител.

Анализ на коклюш с применением экспресс-методов

Экспресс-методы лабораторной диагностики коклюша позволяют за несколько минут определить антигены в слизи задней стенки глотки.

При использовании реакции непрямой иммунофлюоресценции (РНИФ) врач может получить результаты через 2 — 6 часов.

При использовании метода латексной микроагглютинации (ЛМА) антигены коклюшных бактерий выявляются через 30 — 40 минут.

Применение методов экспресс-диагностики увеличивают в несколько раз удельный вес лабораторно подтвержденных случаев заболевания.

Анализ на коклюш с использованием гематологического метода

Изменения клеточного состава крови: высокое содержание лейкоцитов (лейкоцитоз) и лимфоцитов (лимфоцитоз) при нормальной скорости оседания эритроцитов (СОЭ) чаще выявляются у невакцинированных детей.

В какой бы форме не протекал коклюш, сегодня врачи имеют возможность в ранние сроки провести лабораторную диагностику этого заболевания.

Рис. 8. На фото слева лейкоциты, справа — лимфоциты. При коклюше их количество значительно увеличивается.

Дифференциальная диагностика коклюша

Метод дифференциальной диагностики позволяет исключить целый ряд возможных заболеваний у больных и установить единственно правильный диагноз. Правильно проведенная дифференциальная диагностика коклюша позволяет своевременно назначить больному адекватное лечение, тем самым облегчив течение заболевания.

Коклюш следует дифференцировать от ОРВИ, паракоклюша, бронхита, бронхиальной астмы, наличия инородных тел в дыхательных путях, пневмоний, туберкулезного бронхоаденита и др.

- Самые большие трудности представляет диагностика заболевания в катаральном периоде. Коклюш в этот период имеет много сходных черт с целой группой острых респираторных вирусных заболеваний, а так же с корью и паракоклюшем. Для коклюша в этот период характерен упорный, нарастающий кашель и отсутствие или слабая выраженность катаральных явлений верхних дыхательных путей. В этот период необходимо применять экспресс-методики и бактериологическую диагностику коклюша.

- В период приступов спазматического кашля коклюш следует различать от острых респираторных заболеваний с обструктивным синдромом, острых вирусных заболеваний с преимущественным поражением нижних отделов респираторного аппарата, респираторного микоплазмоза, туберкулезного бронхоаденита, аспирации инородного тела, опухоли средостения, бронхолегочной формой муковисцидоза.

Рис. 9. Современная диагностика коклюша позволяет быстро поставить правильный диагноз. А своевременное адекватное лечение позволит значительно облегчить состояние больного ребенка и провести профилактические мероприятия, тем самым предотвратив заражение контактных лиц.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Статьи раздела «Коклюш»Самое популярное

Источник: http://microbak.ru/infekcionnye-zabolevaniya/koklyush/diagnostika-2.html

Коклюш у детей симптомы лечение диагностика

Прочитав эту статью вы узнаете что такое коклюш. Научитесь отличать коклюш от ОРВИ и ОРЗ. Поймете почему коклюш смертельно опасен для детей до года. Узнаете как защитить ребенка. Разберетесь какие бывают признаки болезни. Как лечить коклюш.

Как диагностируют коклюш у детей, и какие анализы сдают при коклюше. А так же узнаете как помочь ребенку легче перенести болезнь и что нужно делать во время приступа кашля. Выясните какие бывают осложнения.

Так же статья содержит видеоматериал о мнении доктора Коморовского: Коклюш у детей симптомы лечение диагностика

Коклюш – это инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Это бактериальная болезнь. При кашле коклюшные палочки передаются от больного к здоровому и оседают в бронхах, вызывая раздражение в рецепторах. Таким образов возникает безудержный кашель.

Симптомы коклюша у детей

Симптомы коклюша в начале заболевания очень похожи на симптомы обычного ОРЗ или ОРВИ.

- Легкое ОРЗ в начале болезни.

- После 2-3 недель появляется приступообразный кашель, который иногда заканчивается рвотой и остановкой дыхания.

- Кашель длиться 2-3 месяца.

- В промежутке между приступами кашля пациент чувствует себя хорошо.

Отличие коклюша от ОРЗ и ОРВИ

Наиболее заразным коклюш бывает в начале заболевания. Но в этот период почти не возможно поставить правильный диагноз. Связано это с тем, что коклюш в катаральный период ничем не отличается от обычного ОРЗ. Причем похож он на легкое ОРЗ, поскольку температура никогда не бывает очень высокой.

Единственным отличием от обычного ОРЗ является то, что после 2-3 недель болезни, ребенок в периоде от одного приступа до другого выглядит как здоровый. В то время когда ребенка, который болеет ОРЗ, всегда чувствует себя плохо во время болезни.

Коклюш у детей до года

Коклюш смертельно опасен для грудных детей. Чем ребенок младше, тем болезнь протекает тяжелее и типичнее. Поэтому детям до года гораздо легче ставят этот диагноз.

Связано это с тем, что у детей до года дыхательные пути уже и короче, чем у взрослых. Из-за этого мокрота скапливается в легких очень быстро, а отходит очень тяжело. Диагноз грудничкам можно поставить по особым приступам кашля, которые заканчиваются рвотой или остановкой дыхания.

Данный факт также является одной из причин, почему взрослым гораздо реже ставят этот диагноз. Взрослый может ходить месяцами и кашлять и не подозревать, что болеет коклюшем.

Как ставят диагноз при коклюше у детей

Кашель при коклюше настолько специфичен, что врач, услышав его, может без дополнительных анализов поставить диагноз. А проявляется специфичность тем, что во время приступа кашля, из-за безостановочного кашля, больной не может сделать вдох.

А по окончании кашля он делает глубокий вдох, который сопровождается специфическим свистом. Во время приступа лицо ребенка краснеет, а иногда и синеет. Заканчивается кашель рвотой или слизистым выделением, которую ребенок глотает или выплевывает.

Анализы при подозрении на коклюш

Также можно сдать анализ на коклюш. Существуют разные методы анализа.

- Общий анализ крови на коклюш. Данный анализ не дает точный ответ о наличии коклюша. При наличии воспалительного процесса, врач может заподозрить коклюш.

- Выявление возбудителя коклюша методом ПЦР. Самый высокоэффективный метод определения о наличии коклюша, только если анализ сделан в первые 3-4 недели заболевания.

- Бактериолаогический анализ отделяемого глотки на коклюш. Проводят двукратно в начале заболевания. Это в первые 5-7 дней. Причем важно, чтоб до этого анализа не был проведен антибиотикотерапия. Иначе ответ может быть ложноторицательным.

- Определение концентрации специфических антител в крови. Этот анализ используют для диагностики коклюша на поздних сроках, то есть после 3 недель заболевания.

Лечение коклюша у детей

Микроб, который вызывает коклюш, называется коклюшной палочкой. Коклюшную палочку можно убить антибиотиками. Если принять антибиотики в первые 2 недели болезни, то есть большая вероятность, что болезнь не перейдет в приступообразную форму.

Поэтому коклюш является одной из тех редких болезней, по отношению к которой антибиотики используют в профилактических целях. Делают это для того, чтоб остановить распространение болезни. Например в ситуации, когда точно поставлен диагноз, и заразный ребенок контактировал со здоровыми. Причем бактерии не способны выработать устойчивость к антибиотикам.

Благодаря этому убивают коклюшную палочку самые простые антибиотики. Например эритромицин, у которой почти нет побочных эффектов.

Коклюш похож на болезнь нервной системы. Даже убив коклюшную палочку, кашель никуда не девается. Связано это с тем, что реагирует на размножение палочки именное кашлевой центр в мозгах. Спустя 2-3 недели все симптомы болезни уходят, а приступообразный кашель остается. Поэтому, заболев коклюшем, больной будет кашлять 2-3 месяца.Через 20 дней после начала болезни пациент перестает быть заразным.

Будет ли у ребенка протекать болезнь легко или тяжело, во многом зависит от родителей. Приступы кашля увеличиваются в сухой и теплой обстановке. И наоборот, гораздо реже бывают во влажной и холодной.

Поэтому одним из главных методов лечение является частые прогулки на свежем воздухе. Причем если это лето, то желательно вставать рано с утра и гулять тогда, когда влажность в воздухе максимальна, и воздух еще прохладный.

Так же задачей родителей является сделать все, чтоб в помещении, где находиться ребенок, была оптимальная влажность (40-60). А температура воздуха сохранялась не выше 22, желательно 18. Особо важен влажный и прохладный воздух, во время сна.

Так как в ночное время приступы кашля увеличиваются. И как вы и ваш ребенок проведут ночь, во много зависит от того, как вы подготовились ко сну.

Осложнения при коклюше у детей

- Чем младше ребенок, тем тяжелее и опаснее протекает болезнь

- Для детей до года это смертельно опасное заболевание.

Поэтому груднички лечатся исключительно в стационарах под присмотром врача

- Из-за нехватка кислорода у грудничков появляются нарушение со стороны нервной системы

- Не редко при неправильном лечении болезнь приводит к воспалению легких (пневмонии).

Как помочь во время приступа кашля при коклюше

- Не пугать ребенка

- Сесть.

Если ребенок грудной, то принять вертикальное положение

- Обеспечить доступ свежего воздуха

- Отвлекать и развлекать ребенка – это лечение, поскольку приступ кашля не столько в легких, как в голове.

Поэтому задача родителей отвлекать ребенка играми, игрушками, новой обстановкой

- Следить за температурой (18-20) и влажностью (40-60) помещения, где находится ребенок

- Побольше гулять

Профилактика коклюша

Самый лучший метод профилактики коклюша во всем мире является своевременная вакцинация. Не вакцинированный ребенок 100% заразиться при контакте с больным.

Вакцина – это единственный метод защиты ребенка от болезни. Однако даже она не гарантирует, что вы не заболеете. Так как и вакцина, и перенесенная болезнь создают иммунитет, который не защищает 100% от болезни. Однако прививка от коклюша помогает перенести болезнь легче.

Прививки детям начинают делать с трехмесячного возраста. В этих целях используют вакцину АКДС, куда кроме коклюша входит дифтерия и столбняк. Для того чтоб создать иммунитет необходимо сделать вакцину 4 раза. Часто родители принимают решение не прививать, поскольку и прививки и перенесенная болезнь все равно не защищают ребенка.

Однако они забывают о некоторых факторах. Например что если прививка дает такие осложнения, как 1-2 дня недомогания и температуры, то заболев коклюшем, ребенок подвергается смертельной опасности. И даже при лучшем раскладе, ребенок выздоравливает только спустя 2 месяца. И прививка и перенесенное заболевание защищает максимально на 3-5 лет.

А через 12 лет может заболеть любой.

Если вы боитесь прививок из-за осложнений, то прочитайте статью КАК ПОДГОТОВИТЬ РЕБЕНКА К ПРИВИВКЕПо данным ВОЗ в мире от коклюша ежегодно умирают 500-600 тысяч детей. Исходя из всего этого становится понятно, почему так важно не пренебрегать такими достижениями медицины, как вакцинация. Прививка и ваши знания помогут Вам не бояться коклюша и в случае заражении легко и без осложнений перенести заболевание.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5ccd2fad00fcb600afbeab9e/5cd18436fbeb8800b399fa51