Анализ на антитела к коклюшу

Анализ крови на коклюш

Дата обновления: 2020-01-24

Коклюш относится к заболеваниям, вызываемым бактериальной флорой. Возбудителем коклюша является один из видов коккобациллы. Симптомы коклюша сходны с теми, что наблюдаются при гриппе, кори, бронхоадените, ОРВИ, туберкулезе. Все эти патологии сопровождаются сильным кашлем, который характерен и для коклюша.

Для дифференциации одного заболевания от другого проводят ряд обследований, в том числе и исследование крови.

При общем анализе крови определяют наличие лейкоцитоза, который при наличии возбудителя в организме значительно возрастает.

Остальные показатели в этом случае остаются неизменными, исключением является лишь скорость оседания эритроцитов, которая может заметно снизиться, но лишь на катаральной стадии заболевания.

Серологическое исследование крови позволяет определить наличие антител к возбудителю или наличие участков ДНК бактерии коклюша.

Показания к анализу

Анализ проводится при необходимости установить точный диагноз. У взрослых с подозрением на коклюш такая диагностика необходима, так как эту патологию часто принимают за затянувшееся течение ОРЗ.

Исследование назначают при наличии следующих симптомов:

- Высокой температуры;

- Сильного атипичного кашля, нарушающего дыхание;

- После окончания приступа кашля выделяется стекловидная мокрота или начинается рвота;

- Проблемы со сном на фоне частых кашлевых приступов.

В обязательном порядке диагностика проводится всем лицам, находившимся в непосредственном контакте с заболевшим.

Правила подготовки к исследованию

Подготовка к анализу на коклюш заключается в соблюдении следующих правил:

- Забор материала для анализа проводится строго натощак;

- Последний прием пищи должен состояться за 8—12 часов до посещения лаборатории;

- Накануне и в день исследования рекомендуется избегать повышенных физических нагрузок;

- В течение суток, предшествующих анализу, и непосредственно перед анализом, нельзя принимать алкоголь и курить.

Перед

проведением тестов необходимо прекратить прием всех лекарственных препаратов, особенно противомикробных, которые могут исказить истинную картину заболевания. Если отменить лекарства нельзя, об их приеме следует сообщить лаборанту и лечащему врачу.

Причины ложных результатов

Результат обследования будет ложноположительным, если проводиться сразу после выздоровления пациента. В этом случае в материале будут присутствовать антигены к возбудителю. У сильно ослабленных пациентов с низким уровнем иммунитета антитела в крови будут обнаруживаться в течение длительного времени.

Положительный результат будет при нахождении в организме родственных бактерий, вызывающих коклюш микроорганизмов. В такой ситуации проводят ПЦР для уточнения.

Незначительное наличие антител в сыворотке является не только свидетельством начала заболевания, а может быть признаком уже сформированного иммунитета к заболеванию. Ложноположительный анализ крови будет получен после проведения вакцинации, в этом случае человек является носителем патогена.

Как проводится анализ

Для проведения качественного анализа необходимо до десяти миллилитров венозной крови, забор которой осуществляется из локтевой вены.

Для выявления возбудителя форменные элементы отделяют от сыворотки. После этого проводится поиск антител в плазме, которые появляются через две недели после попадания бактерии в организм. Минусом данного метода является отсутствие методики, выявляющей именно бактерии коклюша, а не родственные с ними организмы. Наличие антител обнаруживается после окрашивания.

Метод диагностики, в основе которого лежит реакция нейтрализации, является более трудоемким. В это случае возможен количественный подсчет имеющихся антител, даже при минимальной их концентрации. Данный способ выявления заболевания используется редко из—за сложности проведения.

Иммуноферментный анализ. Для его проведения используются как сами бактерии, так и компоненты их клеток, а также специальные бактериальные комплексы. Но и в этом случае существует риск возникновения реакции с другими грамотрицательными бактериями.

При этом способе диагностике в раствор, уже содержащий бактерии, добавляется сыворотка. Далее добавляются флуоресцеин—содержащие ферменты, которые оседают на соединение антигена и антитела, данный метод можно использовать только на четвертой неделе с момента заражения. До этого срока проведении исследования подобным способом не имеет смысла.

ПЦР — самая точная методика определения наличия бактерии коклюша в организме. При наличии участков ДНК, диагноз коклюш считается установленным. Поэтому его часто используют совместно с иммуноферментным анализом крови.

Нормы и расшифровка результата

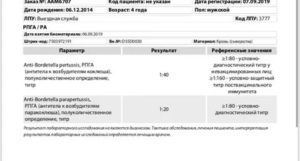

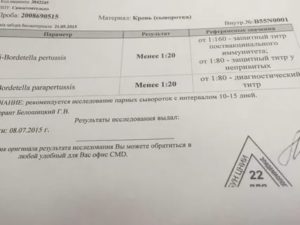

Диагноз коклюш устанавливается, если титр антител оказывается равным или более чем 1:80. Отрицательное значение не является свидетельством наличия заболевания. В этом случае анализ через две недели проводят повторно, и лишь после второго отрицательного результата говорят об отсутствии инфекции.

Данная статья размещена исключительно с целью ознакомления в познавательных целях и не является научным материалом или профессиональным медицинским советом. За диагностикой и лечением обратитесь к врачу.

Заказать услугу

Хотите заказать услугу или получить подробную консультацию специалиста?

Наши специалисты работают круглосуточно и без выходных!

Источник: https://www.medcentrservis.ru/analyses/analiz-krovi-na-koklyush/

Анализ на коклюш: в каких случаях необходимо исследование

Они могут быть различными, в зависимости от этапа развития инфекции и той клинической картины, которую требуется получить доктору.

Виды анализов на коклюш

Проведение анализов крови на коклюш выполняется в лабораторных условиях с использованием современной аппаратуры и методов.

Бактериологический

Бактериологический метод является предпочтительным исследованием биологических материалов при подозрении заражения человека коклюшной палочкой.

Он даст практически абсолютный результат при взятии тканей и жидкости для анализов в течение первой недели заражения. А спустя месяц результаты будут занижены до 50% случаев обнаружения коклюша из числа уже зараженных людей.

Если у врача возникла хотя бы одна причина подозревать инфицирование пациента коклюшной палочкой, исключив ОРЗ, грипп и бронхит, то больной незамедлительно направляется на сдачу анализов общего плана, а также на антитела к коклюшу. Особо тяжело определить данную болезнь в случае стертой формы, когда даже основные симптомы проявляются скрыто или в очень легкой степени.

Материалами для исследований могут быть такие компоненты:

- мокрота – трахеобронхиальный секрет, состоящий из слюны и выделений слизистой оболочки носа;

- венозная кровь – анализ на коклюш, а также паракоклюш показывает присутствие активно действующей палочки в организме;

- мазок из зева, носа, глотки на коклюш – информативен на ранних сроках заболевания, так как после приема антимикробных препаратов палочка в слизистых не наблюдается.

Для комплексного изучения и подтверждения диагноза проводятся исследования одновременно нескольких видов биоматериалов больного человека. Они позволяют оценить общее состояние здоровья пациента, чтобы избежать развития бактериальных осложнений.

Анализ на ПЦР

Полимеразная цепная реакция – это один из самых современных методов, который выявляет различных возбудителей инфекций. Для этого чаще всего нужно сдать мокроту, с ее помощью можно обнаружить бактерию коклюша. Если результат окажется положительным, то в биоматериале подтвердится наличие ДНК микроорганизма.

Читать: Симптомы коклюша у детей легко спутать с обычным ОРВИ

По сравнению с бактериологическим методом имеет свои плюсы:

- результат можно получить через сутки;

- широкий спектр рабочих материалов;

- высокая чувствительность теста помогает выявить бактерии даже при их низком содержании.

Помимо этого, проводится биохимический анализ пораженных тканей, которые берутся из различных участков организма, методом полимеразной цепной реакции. Это исследование помогает обнаружить непосредственно ДНК самого микроорганизма коклюша в поврежденных тканях и выделениях.

Серологический метод

При выявлении коклюша на позднем сроке развития палочки Bordetella pertussis четкую картину заболевания покажет серологический метод исследования крови. При этом эффективные результаты дает реакция агглютинации, РСК, РНГА.

Благодаря данному методу становится возможным определение инфекционного процесса. Для этой цели нужно сдавать кровь на исследование наличия антител в сыворотке крови. Если они были обнаружены, значит, пациент болен коклюшем.

Анализ крови на антитела к коклюшу

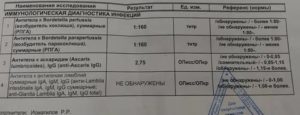

Иммунологическое исследование на наличие антител к коклюшу связано с выявлением их уровня к токсинам возбудителя. Для разных фаз инфекции проводится определенный вид анализов на такие антитела. Расшифровка анализа:

- IgA – обнаруженные антитела свидетельствуют о течении острого развития инфекции;

- IgМ – при первичном внедрении бактерии в организм или при реинфекции коклюша;

- IgG – наблюдаются как следствие иммунного ответа спустя 2-3 недели либо после вакцинации и определяются данным тестом на протяжении всей жизни человека.

Результат с выявленными IgМ-антителами может быть ложным в некоторых случаях, так как они не являются специфичными по отношению к возбудителю. Эта проблема особенно касается беременных женщин. По прошествии 3 месяцев после инфицирования эти агенты полностью исчезают. В то же время антитела типа IgG появляются уже после выздоровления и находятся в организме пожизненно.

ИФА-исследование

Иммуноферментный анализ был введен в 1980 году. Суть его заключается в следующем: у больного берут кровь и слизь из носа. В раствор с антигенами бактерий добавляют сыворотку.

Читать: Карантин при коклюше

Начинают исследование на иммуноглобулины классов G, M, A, высокое содержание которых на ранних сроках диагностирует коклюш. Этот и другие серологические методы более эффективны на позднем этапе заболевания.

Общие анализы

Не нужно забывать об общем анализе мочи, который показывает наличие белка, глюкозы, гемоглобина и билирубина. По количеству, цвету, прозрачности и удельному весу этих компонентов можно определить степень вероятности заражения коклюшем.

Помимо перечисленных анализов на антитела к коклюшу, медработники используют реакцию латексной микроагглютинации, реакцию флюоресценции и прочие специфические исследования.

Человек с подозрением на заражение палочкой коклюша госпитализируется в инфекционное отделение. Несмотря на неопределенность в диагнозе, больной обеспечивается первичной терапией с применением антибиотиков. Это связано с высоким риском осложнений после перехода заболевания во вторую стадию развития.

Правила проведения анализов

Перед взятием мокроты и мазка больному рекомендуется не проводить гигиену ротовой полости и не кушать любую пищу. Готовность анализа с подробной расшифровкой получают через 3-4 дня после обследования. Это самый верный способ определения, является ли больной носителем инфекции. Его цель выявить наличие бактерии Bordetella Pertussis, проводится при первом подозрении на коклюш.

Анализ крови на антитела к коклюшу проводится на голодный желудок в утреннее время. За сутки до сдачи анализа стоит ограничить себя в употреблении спиртного, жирного и жареного.

Если в крови обнаружится повышенное содержание лейкоцитов (с преобладанием лимфоцитов), скорее всего, это признак заражения коклюшем. Нужно иметь в виду, что у вакцинированных детей и у пациентов со стертыми формами инфекции результат может быть отрицательным.

Анализ мокроты собирается утром на пустой желудок. Проводится посев выделений из верхних дыхательных путей в особую питательную среду, которая должна показать бактерии коклюша. Также в мокроте будет наблюдаться большое число лимфоцитов. Данный гемотест помогает отличить кашель коклюша от других респираторных заболеваний (воспаление легких, ОРВИ, грипп и др.).Читать: Клацид от коклюша

Перед сдачей ИФА-анализа нужно выпить не менее 200 мл минеральной воды.

Источник: https://detzdrav.info/analiz-na-antitela-k-koklyushu/

Анализ на коклюш — какой сдать? | Педиатрия и Неонатология

Для диагностики коклюша в современное время доступно большое количествотестов и анализов, но как правильно выбрать необходимый и самый точный из них?

Итак, многие специалисты по всему миру рекомендуют:

Если кашель у подростков и взрослых длится менее двух недель, а у детей менее трёх недель то, целесообразно воспользоваться микробиологическими методами (посев) или методами амплификационной диагностики (полимеразно-цепная реакция, ПЦР) [1,2].

Если кашель у детей и взрослых длится более двух недель и в течениетекущего года не проводилась вакцинация против коклюша то, целесообразновоспользоваться серологическими методами диагностики (например, иммуноферментныманализом, ИФА) [1,2].

Теперь немного подробнее о важных особенностях каждого метода.

1. Полимеразно-цепнаяреакция (ПЦР).

Необходимыйматериал для анализа — назофарингеальный мазок, но предпочтительнееиспользовать образец слизи из носоглотки [3].

ПЦРнеобходимо проводить в течение первых двух-трех недель от начала кашля, так какспустя четыре недели от начала заболевания количество бактерий B.pertussisв носоглоточном секрете стремительно снижается, также количество бактерийснижается, если проводилась антибактериальная терапия (более 5 дней [4]).

У младенцев и ранее не привитых детей ПЦР допустимо выполнять в течение первых четырёх недель от начала кашля [4,5].

Длябольшей точности ПЦР всегда рекомендуется проводить параллельно с посевом [1],следовательно, при заборе материала следует брать два образца одномоментно —один для ПЦР, другой для посева. Зачем? ПЦР можетдавать ложноположительные результаты, так как определяет только наличие илиотсутствие ДНК возбудителя, а не наличие живых форм [6].

Призаборе ПЦР рекомендуется пользоваться палочками из нейлона, рэйона иполиэстера. При использовании хлопковой ваты возбудитель гибнет [7].

При подозреваемом коклюше важно проводить дифференциальную диагностику с аденовирусной, бокавирусной инфекциями, гриппом, парагриппом, M.pneumoniae, Chlamydia trachomatis и Chlamydia pneumoniae [8].

ПЦР нерекомендуется проводить лицам, контактировавшим с больным коклюшем приотсутствии каких-либо симптомов [7].

2.Посев.

Посев напитательную среду — золотой стандарт диагностики коклюша [1—4].

Высокая вероятность получения наиболее точного результата отмечается у лиц, страдающих кашлем менее двух недель, если для лечения ещё не применялись антибактериальные препараты и, если вакцинация против коклюша проводилась более 12 месяцев назад [4].

Необходимыйматериал для проведения посева — отделяемое носоглотки.

Возбудитель коклюша — B.pertussis является очень чувствительным и привередливым микроорганизмом, поэтому рекомендуется, чтобы медперсонал строго следовал инструкции и соблюдал технику забора материала для анализа.

В среднем результат посева может быть готов через 4—10—14 дней [9,10], всё зависит от возможностей лаборатории. У ранее не болевших и не привитых против коклюша предварительный результат посева может быть готов уже через 72—96 часов [9,11].

Большим преимуществом посева является то, что можно определить чувствительность микроорганизма к антибиотикам и, следовательно, правильно подобрать препараты для последующего лечения. Кроме того, по данным посева, можно определить, какой конкретно штамм бактерии циркулирует на определённой территории и оценить эффективность применяемой вакцины [12].

3. Иммуноферментныйанализ (ИФА).

В случаепоздней диагностики, когда кашель длится более 3—4 недель и/или уже начата или проведенаантибиотикотерапия, для лабораторного подтверждения коклюша можновоспользоваться серологическими методами диагностики, например, иммуноферментныманализом (ИФА).

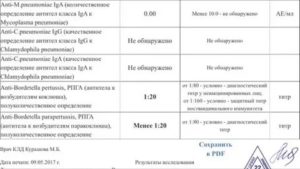

При помощи ИФА можно определять антитела классов IgM, IgA иIgG к различным антигенам возбудителя: коклюшномутоксину (PT), филаментозному гемагглютинину (FHA), пертактину (PRN).Наиболее специфичным антигеном является коклюшный токсин, так как это единственный антиген,который характерен только для B.рertussis[12]. Остальные антигены могут присутствовать и у другихпредставителей Bordetella.

У 25% младенцев и 10% подростков антитела к коклюшному токсину могут отсутствовать [2,3].

Серологическоеисследование для диагностики коклюша можно использовать с 3 до 12 недель смомента начала кашля [13,14]. Материалом для исследования является кровь.Лабораторная диагностика коклюша и рекомендуемые временные интервалы для выполнения различных анализов

Какой класс антител лучше определять?

1. Антитела класса IgM.

- Свидетельствуют об остром инфекционном процессе.

- Образуются не раньше второй недели от начала заболевания, следовательно, их определение раньше этого срока нецелесообразно [9,14].

- У некоторых детей и взрослых независимо от наличия вакцинации или перенесённого ранее заболевания антитела класса IgM могут вырабатываться в малом количестве и не определяться по данным анализа [9].

- Если определение IgM проводилось в первые две недели от начала заболевания и результат был отрицательным, то рекомендуется повторить анализ спустя 10—14 дней. Если отрицательный результат получен спустя 14 дней от начала заболевания, то смысла переделывать анализ нет, так как с течением времени количество IgM только уменьшается.

2. Антитела класса IgG.

- Обнаруживаются на третьей неделе от начала заболевания, достигают своего наибольшего значения на 6—8 неделе болезни, после чего их уровень постепенно снижается [9].

Определение специфических IgG является наиболее распространённым и стандартизированным методом при серологической диагностике коклюша [2,3]

- Для более точной диагностики при определении IgG рекомендуется использовать парные сыворотки, так как по данным одного анализа сложно сделать достоверный вывод, ведь неизвестно с чем связано присутствие IgG — с заболеванием или проведенной ранее вакцинацией.

- Рекомендуемый интервал между исследованиями составляет 10—14 дней. Результат считается положительным при нарастании титра в 2—4 и более раз [3,9,15].

Определение титра антител — оптимальный метод диагностики коклюша у ранее иммунизированных подростков и взрослых [1,9].

Определение IgG рекомендуется, если в течение текущего года (12 месяцев) не проводилась вакцинация против коклюша [1,9].

- При исследовании однократно взятой сыворотки (даже у ранее привитого более 12 месяцев назад взрослого или ребенка) результат по обнаружению антител класса IgG может быть расценен как положительный только в случае высокого титра (точное значение необходимо уточнять в лаборатории, так как данные разнятся в зависимости от техники анализа и используемых реагентов) [14].

Во вкладке «Дополнительные материалы» ниже можно скачать памятку об особенностях лабораторной диагностики коклюша в формате pdf.

4.Клинический анализ крови.

В общем анализекрови при коклюше характерно увеличение количества лейкоцитов и лимфоцитов [1—4].Количество лимфоцитов увеличиваетсяпод действием токсина коклюшной палочки. [2], однако отсутствие повышениялейкоцитов не исключает коклюш. Клинический анализ крови является толькодополнительным методом диагностики [5].

Имеются данные, что если по результатам клинического анализа крови у ребёнка определяется более 10 000 лейкоцитов в 1 мкл и более чем 50% из них составляют лимфоциты, то диагноз коклюша можно рассматривать как вероятный (конечно, при наличии характерной клинической картины) [16]. Если в повторном анализе — через 24 часа — отмечается повышение лейкоцитов более 20 000 в 1 мкл и из них более чем 50% лимфоцитов, то это свидетельствует о том, что вероятность коклюша крайне высока [16].

При оценке клинического(общего) анализа крови у маленьких детей также следует помнить, что если втечение беременности мама младенца прививалась от коклюша, то повышениялейкоцитов может и не быть [16].

5.Дополнительные обследования.

В связи с большим риском развития осложнений у детей первого года жизни в случае госпитализации рекомендуется выполнять рентгенографию органов грудной клетки (из-за риска пневмонии) и эхокардиограмму (из-за риска легочной гипертензии). Остальные исследования — по показаниям.

Подробнее о симптомах коклюша и его лечении можно прочитать в наших статьях по тегу #коклюш.

Источник: https://pediatricsrus.site/disease/analiz-na-kokljush-kakoj-sdat/

Анализ на коклюш как сдавать, анализ на антитела к коклюшу

Если ребенок общался с человеком, больным коклюшем, или же мучается от сильного приступообразного кашля, врач велит сдать анализы на коклюш, их несколько.

Если ребенок страдает от сильного, приступообразного кашля, то это может быть не просто простуда, а коклюш. Данное заболевание чаще всего встречается у детей дошкольного возраста, но иногда и у взрослых, хотя последние болеют им очень редко.

Симптомы заболевания

Возбудителем болезни является палочка Bordetella pertussis. Инфекция передается воздушно-капельным путем. Вероятность заражения после общения с больным человеком очень высока – 90%. Однако болезнь не сразу дает о себе знать, ее инкубационный период – около 14 дней.

Симптомы коклюша в начале заболевания очень похожи на симптомы обычной простуды. У ребенка появляется насморк, повышается температура, а также наблюдается кашель.

Именно в это время больной особенно опасен для других людей, но родители могут не подозревать, что у их ребенка коклюш, т.к. симптомы такие же, как и при ОРЗ.

В этот период коклюшная палочка активно размножается, ее количество увеличивается, одновременно она выделяет токсин.

Если обычное ОРЗ быстро проходит, то коклюш только набирает силу, через 2 недели начинается следующий этап болезни, когда самочувствие ребенка резко ухудшается. У него появляется сильный спазматический кашель, перед которым он делает глубокий вдох, также ему сопутствует свист.

Этот приступ кашля может сопровождаться остановкой дыхания, лицо малыша, его шея иногда синеют, или же лицо краснеет, может быть кровоизлияние в оболочку глаза. Когда приступ кашля заканчивается, выделяется густая мокрота, но он может завершиться и рвотой.

Количество приступов разное, зависит от тяжести заболевания, но может доходить до 50 в день.

Ребенок мучается где-то 20 -30 дней, после чего начинается очередная стадия болезни. На третьей стадии вместо спазматического кашля появляется обычный, ребенок лучше себя чувствует. У него падает температура, появляется аппетит. Эта стадия длится около 3 дней. У взрослых болезнь протекает также, симптомы очень похожи, только нет такой ощутимой разницы между стадиями болезни.Если ребенку сделали прививку от коклюша, он все равно может заразиться, когда его иммунитет ослаблен. Но в этом случае у него будет легкая степень болезни или же средней тяжести, она будет протекать без осложнений. И инкубационный период в этом случае может увеличиться до 2 недель, а стадия спазматического кашля, наоборот, сократится на 2 недели.

Диагностика заболевания

Сразу поставить диагноз «коклюш» врачу бывает сложно. Но, если он узнает от взрослых, что ребенок контактировал с больным человеком, а также обратит внимание на характерный приступообразный кашель, то может заподозрить данное заболевание.

Подтвердить его опасения или же опровергнуть их может анализ на коклюш. Какие анализы придется сдать, как сдавать анализ на коклюш? Об этом расскажем более подробно. Есть несколько видов обследований.

Какой анализ сдать на коклюш решает лечащий врач, это зависит от того, сколько именно болеет ребенок.

Мазок из глотки

Данный анализ – это «золотой стандарт», он необходим для диагностики коклюша у детей.

Бактериальный посев требуют сдать на ранней стадии заболевания, еще до того, как пациента начали лечить антибиотиками. На данной стадии болезни бактерии находятся в носовой полости больного и его глотке.

После применения данных лекарственных препаратов этот мазок уже не поможет выявить бактерию. Как делается мазок на коклюш?

Медработник берет мазок с задней стенки глотки. Потом он высевает этот материал в специальную питательную смесь. Там микробы развиваются. На это уходит несколько дней. Позже полученный материал изучают под микроскопом, чтобы определить, если в нем бактерии, вызывающие коклюш. Данный анализ будет готов через 3 или 4 дня.

Как подготовиться к процедуре, как правильно сдавать мазок?

- Не есть. Перед тем, как идти на обследование, нельзя есть, т.е. мазок берут на голодный желудок.

- Нельзя чистить зубы или же проводить другую гигиеническую обработку полости рта.

- Не стоит полоскать горло.

- Нельзя закапывать в нос лекарства. Если ребенок капризничает, сопротивляется, на анализ могут взять слизь из носа.

Полимерная цепная реакция

Это современный и наиболее достоверный анализ на коклюш. Для его проведения нужно сдать кровь, мокроту или же другие биоматериалы. Чаще всего используется мокрота. Медики исследуют бактериальный ДНК. Он помогает поставить точный диагноз, если бактериологическое исследование показало отрицательные результаты. Анализ на наличие антител

Это иммунологический анализ. Такой анализ на коклюш надо сдать в тот период заболевания, когда организм успел выработать антитела. Коклюшные палочки вырабатывают токсины, т.е.

антигены, на что не может не реагировать иммунная система больного человека, которая также вырабатывает антитела. Если их количество повышается, то можно говорить о том, что у пациента действительно коклюш.

Антитела при данном заболевании могут быть нескольких видов, поэтому анализ может не только подтвердить наличие заболевания, он помогает выявить стадию болезни и тяжесть коклюша.

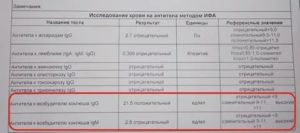

О чем может рассказать анализ на антитела:

- Антитела IgA – более 26,1 Ед/мл. Это говорит о том, что уже поражены слизистые оболочки дыхательных путей. У пациента активная фаза заболевания.

- Антитела IgM. Его количество повышается в самом начале болезни, когда происходит внедрение инфекции. Если антитела увеличились до 17,1 Ед/мл, то это острая стадия болезни. Также они могут быть и у здоровых детей, если недавно им сделали прививку АКДС.

- Антитела IgG. Они появляются, если человек долгое время болен коклюшем. Если их более 18,0 Ед/мл, то человек или болен, или до этого перенес данное заболевание. Эти цифры иногда указывают и на то, что до этого была проведена вакцинация.

Как сдать анализ на коклюш? Необходимо сдать кровь на анализ, из вены или из пальца. Кровь надо сдавать натощак.

Когда нужно сдавать на онкоцитологию шейки матки

Дополнительные анализы

Какие еще анализы нужно сдавать, если врач подозревает коклюш? Надо сдать общий анализ крови, чтобы посмотреть, повышено ли количество лимфоцитов и лейкоцитов.

Данный анализ надо сдавать утром, на голодный желудок. Также, для того, чтобы оценить общее состояние организма, врач может попросить сдать биохимический анализ крови. Иногда нужно сдавать и общий анализ мочи.

Данные исследования назначаются по рекомендации врача.

Лечение

Если диагноз подтвердится, врач назначит лечение. Чем раньше его начать, тем лучше. Лечение маленьких детей, до 1 года, проводят в больнице, т.к. приступы кашля могут вызвать остановку дыхания.

Лечение может назначить только врач, который учитывает и возраст ребенка, и тяжесть его состояния. Чаще всего назначается Эритромицин. Это лекарство необходимо принимать в течение недели, но лечение может проводиться и другими антибиотиками.

Также врач может назначить антигистаминные препараты, сиропы от кашля, ингаляции и т.д. Лечение обычно длится около 2 месяцев.

Источник: https://testanaliz.ru/koklyush-simptomy

Анализ крови у детей на коклюш

Многие из заболеваний детского возраста развиваются у детей только 1 раз за всю жизнь. К ним относятся ветрянка, корь. Особое место среди данных заболеваний занимает коклюш. Мало кто знает, как проводят анализ на коклюш и зачем он нужен.

Так запрограммировано природой, что дети в силу особенностей своего иммунитета болеют чаще, чем взрослые. В первую очередь это обусловлено состоянием их иммунной системы: отсутствие антител ко многим заболеваниям, за исключением тех (антител), что прошли через гематоплацентарный барьер и попали в организм ребенка от матери.

Коклюш у детей

Коклюш — высококонтагиозное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Это заболевание приходится на детский возраст; взрослые болеют им очень редко (частота встречаемости среди всех заболевших у взрослых не составляет и 0,5 процента).

Возбудитель коклюша у детей — бактерия Борде-Жангу (относится к семейству бордетелл Bordetella pertussis). Является грамотрицательной коккобациллой. Попадает в организм через верхние дыхательные пути (при вдыхании аэрозоля, содержащего микроорганизмы).

Попадая в носоглотку, микроорганизм начинает вырабатывать свой основной антиген — коклюшный токсин, на который и вырабатывается иммунный ответ. Непосредственное повреждающее влияние оказывают цитолизин и фимбрии.

Каждый из антигенов специфичен и отвечает за определенные функции (лизис эпителиоцитов, адгезия и т.д.).

Бактерия поражает преимущественно дыхательные пути и в крови выделяется крайне редко. Если удалось высеять бактерию из взятого анализа, то стоит готовиться к худшему.

Типичная картина заболевания состоит из синдромов:

- лихорадочного (повышение температуры выше 38°C);

- поражения дыхательного тракта (интенсивный кашель, который сложно спутать с другими респираторными заболеваниями);

- интоксикационного (слабость, тошнота, недомогание), неврологического (нарушение сна на фоне интенсивного кашля).

Часто из-за того, что ребенок сильно и долго кашляет, возможно появление небольших ранок или надрывов в области углов рта, на уздечке нижней губы. Наличие данных признаков косвенно позволяет поставить диагноз коклюша.

Ребенок становится заразным уже с первого дня развития заболевания. Обычно заражение происходит при контакте с другими детьми. Передача возбудителя часто наблюдается в тесных детских коллективах (сады, школы), в результате чего наблюдается массовость заражения.

Диагностика коклюша

Своевременная диагностика заболевания должна складываться из наличия типичной картины заболевания, данных анамнеза (контакт с кашляющим ребенком) и изменения лабораторных показателей. Наиболее интересующими являются носовая слизь и мазки из носо- и ротоглотки и кровь.

Как и большинство бактериальных заболеваний, коклюш диагностируется по изменениям анализов при обнаружении бактерии в исследуемом материале.

Чаще всего диагноз выставляется при исследовании мазков из носовой полости и ротоглотки, при вырастании колонии бактерий на питательной среде.

В кровь же сама бактерия проникает довольно редко (обычно ее попадание в общий кровоток, где кровь стерильна, грозит развитием сепсиса).

Анализ крови на коклюш: расшифровка

Как же можно при помощи крови определить наличие в организме бордетеллы?

В первую очередь для определения того, имеется ли в организме та или иная инфекция, следует сделать общий анализ крови. Процедура несложная и может проводиться на любом уровне оказания медицинской помощи.

В данном анализе выявляют количество клеток крови (эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов и гемоглобина) в единице объема крови.

Так как коклюш заболевание бактериальное, то как и у всех подобных инфекций в крови обнаруживается увеличение лейкоцитов (лейкоцитоз) с увеличением в лейкоцитарной формуле количества нейтрофилов (определенных клеток, отвечающих за антибактериальный иммунитет). Другие компоненты анализа изменяются редко.

Более специфичным методом является серодиагностика. Принцип ее основан на определении в сыворотке крови антител, свидетельствующих о протекании инфекционного процесса, о наличии перенесенного и поствакцинального иммунитета.

Наиболее часто проводимым методом является реакция агглютинации. Метод зарекомендовал себя уже давно, используется более 50 лет. Данная методика позволяет выявить антитела, образованные к антигенам возбудителя, находящегося в первой фазе развития заболевания.

Однако, имеет данная реакция и свои недостатки — она не обладает специфичностью конкретно к бактерии коклюша.

Несомненным минусом ее является и то, что до сих пор не создано единой методики проведения данной реакции, из-за чего результаты могут интерпретироваться по-разному.

Реакция латекс-микроагглютинации

Суть реакции такова: полистироловый латекс наполняют компонентами коклюшной палочки. Исследуемую сыворотку крови (обычно разведенную в два раза) добавляют к сенсибилизированному латексу. После последующего окрашивания судят о наличии в сыворотке антител к данному возбудителю.

Реакция довольно проста и не требует массивных затрат. Однако из-за того, что в ней используются антигены клеток возбудителя, находящиеся в стадии распада, нередко реакция дает ложноположительные результаты.

Более трудоемким методом диагностики является реакция нейтрализации.

Принцип реакции основан на количественном определении вырабатываемых к коклюшному токсину антител путем оценки состояния исследуемой ткани (чаще всего реакцию проводят на специальном субстрате — клетках яичников китайских хомяков). На основании того, как изменились клетки субстрата, судят о количестве нейтрализующих антител.Метод высокоспецифичен и позволяет определять даже самые малые концентрации антител. Минусом реакции является ее трудоемкость и сложность проведения.

Ифа диагностика коклюша

С 1980 года для диагностики заболевания используется иммуноферментный анализ (ИФА). Данная реакция является более специфичной, чем реакция агглютинации, и позволяет получить более точные и достоверные результаты (в определенных условиях).

Методика заключается в следующем: для проведения реакции можно использовать как непосредственно бактерии и бактериальные комплексы, так и компоненты их клеток, однако, при этом возрастает риск развития перекрестных реакций между антигенами коклюшной палочки и антигенами других грамотрицательных бактерий.

В среду или раствор, содержащий бактерии или их антигены, добавляли сыворотку, которую требовалось исследовать на наличие антител к возбудителю. Кроме того, в раствор добавляли специальные флуоресцеин-содержащие ферменты, которые оседали на образованном комплексе антиген-антитело, и в результате исследования делали данные комплексы видимыми под микроскопом (реакция флуоресценции).

При сравнении полученных результатов было видно, что наиболее точные результаты были достигнуты при определении антител к коклюшному токсину, ФГА и комплекса (ФГА, пертактин и КТ).

Данная методика оправдывает себя при определении антител на 4 неделе развития заболевания. До этого в крови антител мало (преобладают среди них иммуноглобулины класса М).

На более ранних этапах развития заболевания серологические методы не особо эффективны и уступают по результативности бактериоскопии, ПЦР и посевам на питательные среды.

Вышеуказанные серологические методы начинают проводиться уже с 4 недели развития заболевания. Диагноз коклюша считается обоснованным при наличии титра антител не ниже 1:80.

Коклюш у детей: особенности

Следует помнить, что у детей картина крови может иногда отличаться от классических проявлений коклюша.

Довольно часто наблюдается развитие иммунодефицита примерно на 2-3 неделе развития заболевания.

Высок риск присоединения оппортунистической инфекции, из-за чего первичная диагностика коклюша может замедляться, скрываться за клиникой вторичного заболевания.

Кроме того, присоединение другой инфекции может вызвать осложнения, из-за которых сам коклюш будет отодвинут на второй план, и лечение будет назначено несвоевременно.В некоторых случаях может наблюдаться следующий парадокс — казалось бы, заболевание было пролечено и все клинические признаки ушли, однако картина крови остается все той же (нейтрофильный лейкоцитоз и ускоренная СОЭ). Подобная картина может наблюдаться у ослабленных детей с имеющимся иммунодефицитом за счет более длительного персистирования антигенов бактерии Борде-Жангу в организме и замедленной их элиминации.

Коклюш у детей: прививка

Как показывает практика, прививка против коклюша не всегда эффективна. Об этом свидетельствует тот факт, что риск заболеть коклюшем остается и у привитых детей (хотя они заболевают примерно в 6 раз реже, чем непривитые), и у взрослых (у них клиническая картина более стерта и заболевание может протекать под видом ОРВИ).

Обычно привитые дети заболевают в результате недостаточной выработки иммунитетом необходимых антител (в данном случае необходима пункция или трепанобиопсия костного мозга для диагностики хронических заболеваний крови). В результате этого риск заболевания у привитых детей возрастает спустя 3-4 года после перенесенной прививки.

При этом у привитых детей часто наблюдается картина относительного лейкоцитоза. В отношении выработки антител применим термин «бустер-эффект» — интенсивная выработка иммуноглобулинов уже на второй неделе развития заболевания.

Коклюш у детей: результаты анализов

Как было сказано выше, высевание бактерии из мазка крови крайне неблагоприятно. Это означает, что бактерия уже не развивается в виде локального заболевания, а вышла на системный уровень.

Это грозит массивным размножением микроорганизма (кровь является прекрасной средой для развития любого микроорганизма, а в отношении бордетеллы — среда, содержащая кровь, является единственной, на которой бактерия растет).

В результате разноса микроорганизма по органам развивается синдром диссеминации, лечение которого крайне сложное и чаще всего не заканчивается успешно. В данном случае, если во время посева крови удалось высеять бактерию, пациент должен экстренно быть доставлен в отделение реанимации для проведения соответствующего лечения (существует угроза жизни).

Иногда результаты анализов могут быть ложноположительными. Это наблюдается в результате персистирования в организме антигенов бактерии (после перенесенного коклюша).

Реже наблюдается ситуация перекрестной реакции антигенов, когда при наличии другого граммотрицательного микроорганизма проведение тестов на антитела к коклюшу дают положительный результат.

В данном случае единственным методом диагностики является ПЦР для установления типа генетического материала, вызвавшего подобную реакцию микроорганизма.

Подводим итоги

Если все же был коклюш у детей, при правильной диагностике и своевременном лечении картина крови должна нормализоваться.

В пределах нормы считается состояние, при котором лейкоцитоз может наблюдаться некоторое время (обычно до полутора недель) после перенесенного заболевания.

После этого в крови появляются специфические иммуноглобулины класса G, которые отвечают за развитие постоянного, пожизненного иммунитета против коклюша. Выявление данных антител проводится серологическими методами.

Несмотря на то что коклюш является заболеванием преимущественно детского возраста, знать о том, как оно проявляется, должен каждый человек. Не существует стопроцентной гарантии того, что заболевание не разовьется даже у привитого или перенесшего его человека. Именно поэтому крайне важно знать о том, как может проявиться заболевание, где и каким образом диагностировать его развитие.

Источник: http://101analiz.ru/diagnostika-zabolevanij/analiz-krovi-na-koklyush.html

Антитела к возбудителю коклюша IgM

Тест позволяет выявить в крови пациента специфические антитела класса IgМ к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis). Исследование применяется для диагностики острой и текущей инфекции.

Коклюш – это острая антропонозная бактериальная инфекция, характеризующаяся продолжительным приступообразным спастическим кашлем.

Возбудителем заболевания является Bordetella pertussis, палочка Борде-Жангу, которая представляет собой неподвижную, небольшую грамотрицательную коккобациллу, которая относится к строгим аэробам.

Передача инфекции происходит воздушно-капельным путем. Источник инфекции – больной человек вне зависимости от формы инфекционного процесса.

Микроорганизм B. pertussis характеризуется сложной антигенной структурой.

Главные антигенные мишени специфичных антител – это коклюшный токсин, поверхностный белок – филаментозный гемагглютинин, который является белком наружной мембраны пертактина, липополисахариды, поверхностные белки – агглютининогены.

В зависимости от присутствия в бактериальной клетке агглютиногенов 2 и 3 класса различают четыре серотипа B. рertussis. Помимо перечисленных, в антигенную структуру B. pertussis входят гемагглютинины, аденилатциклазагемолизин.

В течении заболевания различают несколько периодов: инкубационный, продолжительностью от 3 до 14 дней, катаральный – от 5 до 14 дней, пароксизмальный (спазматический) – от 2 до 8 недель и больше, период обратного развития (ранней реконвалесценции) – от 2 до 8 недель и реконвалесценции – от 2 до 6 месяцев.

Самыми типичными для коклюша являются симптомы, характеризующие пароксизмальный период заболевания – это сухой спастический кашель, обусловленный приступообразным течением, цианоз носогубного треугольника, акроцианоз, иногда отмечается рвота, быстрая утомляемость, при этом температура у пациента сохраняется в большинстве случаев в пределах нормы.В клиническом анализе крови обнаруживается лейкоцитоз, относительный или абсолютный лимфоцитоз.

При тяжелой форме заболевания иногда отмечается возникновение осложнений, таких как нарушение мозгового кровообращения, потеря сознания, судороги, эмфизема легких и средостения, ателектазы, кровотечения, грыжи, присоединение вторичной инфекции, сопровождающееся развитием бронхита, пневмонии, плеврита, отита, медиастинита.

Особенно тяжело заболевание протекает у детей раннего возраста. В этом случае заболевание характеризуется более коротким инкубационным, длительным пароксизмальным периодами, а также развитием тяжелых осложнений. Как правило, у взрослых и тех, кто получил вакцинацию коклюш протекает в легкой, атипичной или стертой форме.

Диагностика данной инфекции основана на эпидемиологических и клинических данных, а также результатах изменений лабораторных показателей.

Из лабораторно-диагностических методов для диагностики коклюша используют бактериологический метод для выявления роста колоний возбудителя, серологический метод, направленный на определение антител к антигенам B.

pertussis, метод полимеразной цепной реакции применяется для обнаружения генетического материала возбудителя коклюша. Постановка диагноза может происходить одним из вышеперечисленных методов.

При первичном инфицировании B. рertussis через две недели после появления первых клинических признаков начинают вырабатываться антитела классов IgA и IgM.

Позже, с 3 по 4 неделю инфекции, возникает выработка антител класса IgG, титры данного иммуноглобулина достигают максимальных показателей на 6 или 8 неделе, после чего они начинают медленно уменьшаться.Однократное выявление высокого уровня специфических антител класса IgМ с различными комбинациями IgG или IgA указывает на острую или текущую инфекцию у детей и взрослых лиц, которые не получили вакцинацию.

Показания

В каких случаях может потребоваться назначение данного теста:

при обнаружении клинических симптомов коклюша;

при подозрении на коклюш, возбудителем которого является Bordetella pertussis, начиная со второй недели от появления первых симптомов болезни;

при обследовании пациентов, которые вступили в тесный контакт с больными коклюшем;

при необходимости проведения дифференциальной диагностике с острыми респираторными вирусными заболеваниями, корью, бронхитом, воспалением легких и бронхиальной астмой.

Полученные результаты

Референсные значения

Результат: отрицательный.

Предполагаемые болезни

Положительный результат теста возможен:

при коклюше;

острой и текущей инфекции, вызванной бактерией Bordetella pertussis;

обнаружении антител касса IgM, вне зависимости от наличия антител касса IgG, подтверждает, что заражение Bordetella pertussis произошло недавно;

недостаточно сформированный иммунный ответ после вакцинации;

легкие, стертые или атипичные формы коклюша при отсутствии типичных клинических проявлений.

Отрицательный результат теста возможен при:

отсутствии инфицирования Bordetella pertussis;

отсутствии или снижении выраженности иммунного ответа;

отсутствии антител IgM при обнаружении антител класса IgG указывает на воздействие Bordetella pertussis либо вакцинацию, а также на наличие иммунного ответа;

неэффективно проведенной вакцинации против коклюша;

снижении выраженности иммунологического ответа после вакцинации;

ложноотрицательном или неспецифическом результате.

Врач-консультант

Данное исследование чаще всего назначается инфекционистом, педиатром, пульмонологом, оториноларингологом, терапевтом, врачом общей практики.

Источник: https://www.obozrevatel.com/health/analizes/antitela-k-vozbuditelyu-koklyusha-igm.htm