Пневмокониоз лечение

Пневмокониоз: 13 провоцирующих заболевание веществ, симптомы, подходы к лечению

Начнём с того, что пневмокониозы всегда возникают из-за длительного (многие годы) вдыхания промышленной пыли. Производственная пыль, воздействуя долгие годы на лёгкие, вызывает, в конце концов, изменения именуемые фиброзом и диффузным пневмосклерозом (перерождение лёгочной ткани) лёгких.

Развитие заболевания во многом зависит от размера, характера и интенсивности воздействия пылевых частиц на лёгочную ткань и её структуры (альвеолы). Например, главное условие осаждения пыли в альвеолах (лёгочные структуры, похожие на пузырёк с воздухом) — это маленькие размеры пылевых частиц.

Что бы мы могли увидеть под микроскопом в лёгких при пневмокониозе?

Когда маленькие частички пыли оседают в лёгких, наш организм пытается очистить лёгочную ткань от них. В лёгкие, в частности в альвеолы и интерстиций (ткань), направляются специальные клетки — макрофаги, которые пытаются поглотить чужеродный агент и «переварить» его.

При перегрузке дыхательного аппарата промышленной пылью макрофаги не справляются и погибают, выделяются особые вещества на месте их гибели, и лёгкие в том месте претерпевают некоторые изменения. В итоге под микроскопом мы увидим «неправильную» лёгочную ткань.

Она будет представлять собой безвоздушный, уплотнённый участок, в некоторых случаях могут образовываться узелки (явления фиброза, пневмосклероза). Такая ткань не может выполнять дыхательную функцию.

И чем больше таких участков поражения, тем больше страдает функция дыхания.

Какие изменения видны глазом

В самом начале заболевания изменения можно увидеть только под микроскопом. Чтобы увидеть признаки болезни на рентгенограмме или КТ/МРТ, нужны годы!

Наиболее частым методом первичной диагностики является рентгенография лёгких, которую рабочие промышленностей обязательно должны пройти раз в год.

По размерам могут быть маленькие, средние и очень большие (когда несколько узелков сливаются в один).

Механизм поражения лёгочной ткани

Главный патогенетический (провоцирующий) фактор – пыль маленьких размеров, которая образуется в результате измельчения различных органических и неорганических материалов (металлы, минералы, дерево, шерсть, хлопок и т.д.). Такая пыль имеет очень маленькие размеры 0.1 – 1.0 микрон (единица измерения), что позволяет ей легко проникать в дыхательные пути вместе с вдыхаемым воздухом и оседать в тканях и структурах лёгкого.

На первоначальных этапах воздействия пыли организм справляется и пытается вывести её с помощь макрофагов, о которых говорилось выше, лимфатической системы и реснитчатого эпителия дыхательных путей (ткань, имеющая реснички, с помощью которых выводит инородные агенты из лёгких). Но спустя некоторое время лёгочный аппарат даёт сбой и пылевые частицы, которые не удаётся вывести, накапливаются (за 10 – 15 лет накапливается достаточно большое количество частиц).

Лёгкие «перегружаются», и все те факторы, которые поддерживали нормальную функцию дыхания, перестают работать. На месте большего скопления твёрдых пылевых частичек начинается воспалительная реакция, в это место устремляется множество различных клеток, которые выделяют специальные вещества, разрушающие ткань ещё больше.

Затем происходит перестройка ткани, так как нормальная лёгочная и альвеолярная ткань больше не подлежат регенерации (восстановлению). Образуется соединительная ткань, так как в таких условиях активируются специальные клетки – фибробласты (фибробласты – клетки, принимающие участие в замещении нормальной ткани лёгкого на плотную соединительную).

Основные повреждающие агенты Или причины пневмокониозов

Повреждающими агентами являются различные вещества, способные проникать и воздействовать на лёгкие:

- свободный диоксид кремния;

- асбест;

- тальк;

- каолин;

- цемент;

- сажа;

- графит;

- металлы;

- пластмассы;

- полимеры;

- шерсть;

- хлопок;

- дерево и т.д.

Это далеко не весь список веществ, вызывающих пневмокониозы, все они имеют различное молекулярное строение. Принцип действия в развитии болезни у них один, но у каждого вещества есть определённые различия в течение пневмокониоза. То есть какое-то вещество даёт злокачественное течение, а какое-то нет. Самым агрессивным веществом является диоксид кремния, вызывающий силикоз.

Классификация заболевания

Пневмокониозы различаются по характеристике вдыхаемых пылевых частиц. Все эти частицы имеют разное строение, соответственно, и заболевания вызывают разные.

Как говорилось выше, самой агрессивной формой из всех пневмокониозов является силикоз. Силикоз – заболевание, вызываемое пылью содержащей свободную двуокись кремния (в концентрации более 10%).

Группа силикатозов вызвана пылью, содержащей различные минералы, связанные с алюминием, магнием, железом и др.

Названия зависят от провоцирующего вещества (талькоз, асбестоз, цементный и слюдяной силикатоз и др.).

Сидероз, бериллиоз, баритоз, станитоз, алюминоз и т.д. – металлокониозы (фактор – пыль металлов). Углеродсодержащая пыль вызывает антракоз, графитоз, сажевый пневмокониоз и т.д.Также бывают смешанные формы заболевания от воздействия смешанной пыли.

Органическая пыль тоже вызывает пневмокониозы (лёгкое фермера, баггасоз, биссиноз), в такой пыли могут содержаться частицы хлопка, тростника, шерсти, грибы, растительные элементы.

Клинические проявления и жалобы пациента с пневмокониозом лёгких

Клиника у пациентов с пневмокониозами скудная. Общие симптомы (кашель, слабость, одышка при физической нагрузке) не соответствуют проявлениям на рентгенограммах лёгких. В более поздние периоды болезни появляются болевые ощущения в груди при дыхательных движениях и в покое.

При силикозе (наиболее часто встречающаяся и агрессивная форма) может возникнуть осложнение под названием пневмомедиастинум или спонтанная эмфизема средостения.

Возникает этот патологический процесс из-за разрыва альвеол, которые располагаются в непосредственной близости к средостению (терминальные отделы альвеол), и проникновения воздуха в само средостение.

Сопровождается это состояние тремя основными симптомами: боль, одышка, одутловатость лица и шеи. Лечится консервативно или хирургически, в зависимости от тяжести состояния.

Диагностика состояния

Среди рабочих, задействованных в промышленности, должна быть настороженность по пневмокониозам. То есть люди, которые подвержены постоянному контакту с промышленными пылевыми частицами, должны обязательно обследоваться и проходить диагностику для выявления болезни на ранних стадиях.

Основным диагностическим методом является рентгенография лёгких. На рентгенограмме выявляются затемнения, которые и дают основания поставить диагноз пневмокониоз. Также большую роль играет правильно собранный анамнез заболевания.

Стаж работы, предрасположенность к лёгочным заболеваниям, соблюдал ли пациент режим труда и отдыха, какие средства защиты используются на предприятии.

Для рабочих, не имеющих данного заболевания, необходимо определить риск развития в будущем.Спирометрия – метод исследования дыхательной функции — проводится всем пациентам, но долгое время показатели у больных пневмокониозами могут оставаться в пределах нормы.

Вспомогательные методы

Вспомогательными методами являются КТ, МРТ. Эти методы исследования дают более точную куртину изменения лёгочной ткани, чем обычная рентгенография лёгких (но они дорогостоящи и не всегда доступны).

Фибробронхоскопия назначается пациентам со сложными случаями и для получения биопсийного материала.

Биопсийный материал отправляют на гистологическое исследование, где ставится точный (верифицированный) диагноз.

Подходы к лечению

От пневмокониозов невозможно излечиться! Это заболевание не имеет обратный ход развития. Болезнь можно «притормозить», то есть помешать дальнейшему прогрессированию.

Для пациентов, которые имеют вредные привычки, в частности курение – обязательный отказ! Возможна смена деятельности, в некоторых случаях человек просто не сможет работать в прежних условиях без нанесения вреда своему здоровью.

Чем лечат пневмокониозы?

- N – ацетилцестеин;

- Глутаминовая кислота;

- Лонгидаза;

- бронходилататоры;

- ингаляции кислородом.

Все перечисленные средства лишь замедляют процесс перерождения лёгочной ткани в соединительную. Только комплексный подход поможет значительно улучшить состояние пациента. В некоторых случаях пациенту предлагается трансплантация лёгкого. Выживаемость пациентов после трансплантации в среднем 5 лет.

Профилактика

Первичная профилактика – самое важное звено! Это звено должно обеспечить предприятие для своих рабочих. В каждой промышленности существуют нормы или ПДК (предельно допустимые концентрации вредных веществ). тех или иных пылевых частиц, вызывающих пневмокониозы, не должно превышать норму.

Как можно улучшить производственный процесс?

- Замена материалов на менее агрессивные;

- новые технологии;

- респираторы, маски и т.д.

Вторичная профилактика – медицинские осмотры. Выявление больных на ранних стадиях и наблюдение за пациентами, страдающими профессиональными заболеваниями.

Возможные осложнения и прогноз

Нередко пневмокониозы сопровождают заболевания, которые являются осложнениями. В списке они расположены по частоте развития:

Прогноз при пневмокониозах зависит от каждого конкретного случая. Заболевание может приобретать прогрессирующий, регрессирующий характер или стационарный.

В некоторых случаях болезнь может иметь злокачественное течение и не поддаваться терапии. Правильно подобранная терапия и рекомендации помогут продлить качество жизни на 10 – 15 лет в среднем.

Летальный исход может наступить не от основного заболевания, а от осложнений (например, рак лёгкого).

Заключение

В данном случае самое главное — помнить о профилактике болезни! Помните об индивидуальных средствах защиты, рациональном режиме, отказе от курения! Важно понять, что Вы подвержены воздействию вредных факторов, и нужно защищать себя всеми возможными способами. Ну а в случае, когда Вы уже являетесь обладателем диагноза пневмокониоз, не дайте болезни приобрести прогрессирующее течение, слушайтесь своего лечащего врача.

Оценка статьи

Мы приложили много усилий, чтобы Вы смогли прочитать эту статью, и будем рады Вашему отзыву в виде оценки. Автору будет приятно видеть, что Вам был интересен этот материал. Спасибо!

(6 5,00 из 5)

Загрузка…

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

Вам будет интересно

Источник: https://UstamiVrachey.ru/pulmonologiya/pnevmokoniozy

Пневмокониоз: симптомы, диагностика, лечение

Пневмокониозы представляют собой группу интерстициальных легочных заболеваний, главным образом профессионального происхождения, вызванных ингаляцией минеральной или металлической пыли.

В этой теме будут рассмотрены 3 основных заболевания в этой категории: силикоз, пневмокониоз работников угольной промышленности (черная болезнь легких) и хроническая бериллиевая болезнь. Асбестоз, еще один крупный тип пневмокониоза, рассматривается в отдельной теме. Есть много других менее распространенных пневмокониозов, включая сидероз (связанный с железом) и талькоз.

Причиной пневмокониозов является ингаляция минерала или металла. Некоторые данные свидетельствуют о том, что воздействие на кожу может также иметь важное значение для бериллия.

- Кремний

- Кремнием является элемент кремния (Si) в сочетании с кислородом (SiO2). Кристаллический кремний (кварц) является фиброгенным. Когда кремний нагревается (как это происходит либо при контакте с расплавленным металлом в литейном цехе, либо, естественно, из-за геологических процессов), он превращается в тридимит и кристобалит. В животных моделях обе эти формы кремния являются фиброгенными. Аморфный диоксид кремния (диатомовая земля) представляет собой некристаллическую форму (например, диоксид кремния вокруг скелета морской окаменелости) и обычно считается менее фиброгенным. Однако при нагревании (накаливании) во время обработки он превращается в кристаллический кремний.

- Уголь

- Уголь является преимущественно элементом углерода, кислорода, водорода и следа серы. Антрацит имеет самый высокий процент углерода (> 91%), с содержанием углерода битуминозного угля, начиная от 75% до 91% и лигнита < 75%.

- Бериллий

- Бериллиевая руда, берилл, представляет собой безводный алюмоцикликат или бертрандит или гидроксид силиката бериллия. В бериллиевом плавильном заводе металлический бериллий отделяется и объединяется с различными металлами для образования различных сплавов или образуется в оксиде бериллия для использования в керамике. Во время этой обработки или при отжиге, шлифовании, резке или сварке бериллиевых сплавов производятся пыль и дым, содержащие бериллий.

- Кремний

- Более мелкие частицы двуокиси кремния размером 5 мкм или менее получают доступ к альвеолам, попадают в макрофаги и вызывают цитолиз макрофага. Цитотоксичность в легких может быть ослаблена из-за изменений поверхностных свойств частиц и поглощения секретов и обломков клеток. Существует оживленная воспалительная реакция в участках осаждения диоксида кремния. В ответ на кремний макрофаги генерируют фиброгенные белки и факторы роста, которые стимулируют выработку коллагена (IL-1, тромбоцитарный фактор роста и фибронектин). Хотя роль иммунологических факторов неясна, значительная часть пациентов с силикозом имеет поликлональную гипергаммаглобулинемию, ревматоидный фактор, антиядерные антитела и иммунные комплексы.

- Уголь

- Уголь, такой как кремний, обладает активационным и литическим действием на альвеолярные макрофаги. Свежеразрушенный уголь или уголь более высокого ранга (например, антрацит) имеет больше свободных радикалов и вызывает высвобождение большего количества воспалительных цитокининов. Уголь также вызывает те же иммунные изменения сыворотки, как описано для диоксида кремния.

- Бериллий

- Бериллий имеет другую патофизиологию, чем другие минералы и металлы, вызывающие пневмокониоз. Бериллий не имеет четкой реакции на воздействие, при этом увеличивается заболевание с более длительной экспозицией. Скорее, после контакта с бериллием Т-клетки связываются с бериллием. Это воздействие изменяет связывание пептида на Т-клетках, так что они реагируют по-разному с другими антигенами. Вероятность этого взаимодействия связана с наличием полиморфизма аминокислоты в положении 69 в бета-цепи HLA-DP1

Пневмокониозы это группа хронических заболеваний легких, вызванная воздействием минеральной пыли или металла. Основными заболеваниями этой категории являются:

- Асбестоз

- Силикоз

- Пневмокониоз шахтеров (черная болезнь легких)

- Хроническая бериллиевая болезнь

Рентген при асбестозеСаркоидоз: рентген, демонстрирующий двустороннюю внутригрудную лимфаденопатию плюс легочные инфильтраты

Есть много других причин пневмокониоза. Многие из них менее распространены и являются доброкачественными, с изменениями рентгенограммы грудной клетки (РКГ), но без респираторных нарушений, некоторые из них:

- Алюминоз

- Баритоз

- Графитный пневмокониоз

- Сланцевый пневмокониоз

- Сидероз

- Станноз

- Талькоз.

Острый силикоз является редким заболеванием и представляет собой альвеолярный протеиноз, с рентгенографическими данными о перикорневом заполнении альвеол. Острая бериллиевая болезнь также является редким заболеванием и представляет собой химический пневмонит с рентгенологическими данными о отеке легких.

Диагностика

У всех пациентов, у которых есть симптомы респираторных заболеваний, необходимо собрать анамнез работы и окружающей среды. Поскольку многие легочные токсины имеют эффект спустя годы после окончания экспозиции, следует собрать анамнез воздействия на протяжении всей жизни.

Это особенно верно для пациентов с интерстициальной болезнью или хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Характерные изменения рентгеновских лучей в сочетании с анамнезом работы обычно достаточны для постановки диагноза.

Бронхоскопия с биопсией и лаважем проводится при подтверждении заболевания, связанного с бериллием, или когда присутствует необычная презентация. Легочные функциональные тесты полезны для определения тяжести и фармакологического лечения.

Анамнез

Первоначальным этапом диагностики силикоза, пневмокониоза работников угольной промышленности или хронической бериллиевой болезни является получение анамнеза воздействия кремния, угля или бериллия.

Для диоксида кремния или угля это воздействие обычно происходит за 20 или более лет до поступления. Острый силикоз редко встречается, но может возникать в течение нескольких недель до нескольких месяцев чрезвычайно высокой экспозиции.

Ускоренный силикоз выглядит так же клинически, как и хронический силикоз, но встречается при

Источник: https://www.eskulap.top/terapija/pnevmokoniozy/

Пневмокониоз: что это такое, классификация и стадии лечения, патогенез и рентгенологическая картина

Пневмокониоз – это группа легочных заболеваний хронического характера, приобретенных из-за регулярного попадания производственной пыли через вдыхание. В результате формируется диффузный фиброз (наросты соединительной материи) легких. Болезни сопутствуют:

- сухой кашель,

- со временем усиливающаяся отдышка,

- внутригрудные боли,

- деформирующий бронхит,

- недостаточность при дыхании.

При диагностике определяется род деятельности пациента, уровень вредного воздействия при нем, физиологические данные. Дополнительно проводятся исследования: спирометрия, снимок рентгенограммы груди, забираются анализы КОС и крови на газовый состав. Дальнейшее лечение подразумевает:

- прекращение пребывания в местах с пылевым раздражителем,

- прием отхаркивающих средств и бронхолитиков,

- потребление кортикостероидов,

- физиопроцедуры, ингаляции кислородом, гипербарическая оксигенация.

Среди профессиональных болезней пневмокониозы часто располагаются на первых местах. Они выявляются у работников угольного, асбестового, машиностроительного, стекольного, иных производств, где воздействие вредоносной промышленной пыли на постоянной основе осуществляется от 5 и больше лет.

Причины и классификация болезни

К факторам, влияющим на образование заболевания, относят состав, длительное пребывание в зонах концентрации вредоносной пыли и высокое содержание вдыхаемых минеральных, синтетических или органических структур. С учетом разницы химического состава вредных элементов определена классификация пневмокониозов:

- Силикоз. Пневмокониозная форма, вызванная концентрацией в легких и сообщающихся органах диоксида кремния (SiO2),

- Силикатозы (калиноз, нефелиоз, асбестоз, др.). Развиваются за счет легочного наполнения химическими структурами кремниевой кислоты с металлами-силикатами,

- Металлокониозы. Провоцируются металлической пылью (алюминоз, бериллиоз, сидероз, иные),

- Карбокониозы. Возбудителем служат углеродсодержащие мелкие частицы (сажевый пневмокониоз, графитоз или антракоз),

- Сложные пневмокониозы. Образуются путем накопления неоднородных катализаторов (антракосиликоз, сидеросиликоз, пневмокониоз электросварщиков, газорезчиков),

- Органические пневмокониозы. Формируются при долгом вдыхании измельченной органики (лен, древесина, рожь, шерсть).

Глубина попадания пыли в дыхательные органы и интенсивность ее выведения определяются дисперсностью (размером) инородных частиц. Самой трудноотводимой единицей являются аэрозольные частицы до 2000 нм.

За счет глубокой проникаемости они скапливаются на стенках бронхиол, респираторных каналов и альвеол, попадают в слизистые. Частично выводятся при выдохе или через лимфатические пути.

Более крупные элементы задерживаются бронхами и через короткое время выводятся отхаркиванием или при чихании.

Механизм образования и развития недуга

Перенасыщенность пылью рабочей среды, недостаточная защищенность дыхательных путей обуславливают попадание и концентрирование вредных элементов в альвеолах. Их накопленные частицы могут проникать в пористую легочную материю или всасываться альвеолярными макрофагами. После этого часто возникает цитотоксикация, побуждая липидное перекисное окисление.

Выделяемые в данном процессе лизосомальные и лизохондриальные ферменты порождают интенсивное размножение клеток фибробластов и образование коллагена в легочной области. Активизируются иммунопатологические механизмы.

Патогенез пневмокониозов выражается в фиброзе легких, который проявляется в виде узелков, интерстициально или узлов, блокирующих целые секторы легочной ткани.

Узелковый фиброз – появление малых склеротических скоплений, которые состоят из макрофагов с высокой концентрацией пыли и сгустков соединительной ткани.

При их незначительном количестве или отсутствии определяется интерстициальный пневмокониоз, которому сопутствуют утолщения перегородок альвеол, периваскулярный (внутри лимфы и кровеносных сосудов), перибронхиальный фиброз.Срастание малых узелков перерождает их в узлы, заполняющие ткани легкого.

Данный процесс также сопровождается эмфиземой распространенной или мелкоочаговой формы, иногда перерастающей в буллезный (неизлечимый) вид. Наравне с преобразованиями легочной материи пневмокониозы сопровождаются патологиями в слизистых бронхов, схожие с эндобронхитом или бронхиолитом.

В результате перечисленного целые участки легкого перестают функционировать в общем дыхательном процессе. В большинстве клинических случаев, рентгенограммой недуг выявляется только при активном развитии.

Клинические особенности

Симптомы заболевания зависят от его течения, которое может выражаться в медленном развитии, быстрой прогрессии, регрессии или позднем обострении. Медленно развивающаяся форма проявляется через 10 и более лет в условиях контакта с пылью. Быстрая прогрессия начинается после 3-5-летнего стажа вдыхания вредных аэрозолей, приобретая тяжелые осложнения в течение последующих 2 лет.

Если трудности с дыханием возникают, спустя несколько лет после изолирования от пребывания во вредной среде, то это может свидетельствовать о позднем пневмокониозе.

Регрессирующая форма обуславливается тем, что при отводе частиц из органов дыхания при рентгенологическом исследовании наблюдается улучшение их состояния и уменьшение деформаций, наростов.

Для всех типов пневмокониоза присущи общие симптомы. На первых стадиях появляются:

- одышка,

- режущие или колющие ощущения в груди подлопаточной и межлопаточной зон,

- кашель с небольшим мокротоотделением,

- изначально боль проявляется редко, однако, провоцируемая кашлем и сильными вдохами, она со временем становится давящей, более интенсивной и сильной.

При следующей стадии пневмокониоза:

- нарастают слабость и потливость,

- температура тела может подниматься до 37.50С, сохраняться повышенной более недели,

- наблюдается быстрая потеря веса, цианоз губ и мучительная одышка даже без нагрузок,

- деформируются концевые фаланги на пальцах рук и ногти.

Если заболевание запущенно – ярко выражена дыхательная недостаточность, появляются осложнения, такие как легочная гипертензия и увеличение правых стенок сердца (легочное сердце).

При многих пневмокониозах, как сопутствующее осложнение, появляется хронический бронхит. Сопровождаться болезнь может различными коллагенозами, такими как:

- склеродермия,

- бронхоэктазы,

- спонтанный пневмоторакс.

Силикоз нередко приводит к туберкулезу (силикотуберкулез), который активно развивается и усложняется из-за эрозии сосудов легкого, легочного кровоизлияния, появления свищей на бронхах. Он и асбестоз также могут стать причиной развития мезотелтомы плевры или рака легких бронхогенного/альвеолярного характера.

Диагностика пневмокониозов

Клиническая диагностика на начальных этапах затруднительна из-за схожести симптомов с другими заболеваниями. Постановка диагноза напрямую зависит от беседы с пациентом – он должен описать характер своей работы и тип пыли, вдыхаемой при ней. Эти данные зададут вектор для исследований, и, зачастую, их вполне хватает для назначения лечения.

Для предупреждения болезни все промышленные рабочие не менее 1 раза в год должны отправляться предприятиями на крупнокадровое флюорографическое обследование, которое является самым доступным и точным методом по выявлению ранних болезненных проявлений. На полученных снимках врач без труда рассмотрит любые изменения пропорций легкого, выявит образовавшиеся сгустки и гнойники по характерным затемнениям.

При подозрениях на пневмокониоз пациенту назначается углубленное обследование. Его основой служит один из методов:

- рентгенография грудной клетки,

- МРТ (томография магнитного резонанса),

- компьютерная томография.

Дополнительно проверяются легочная пропускная способность, объем кровотока, определяется стадия тканевых деформаций.

На следующем этапе проверяется дыхание по принципу:

- Спирометрии. Измерение объема вдыхаемого воздуха, замера его скорости на выдохе,

- Плетизмографии легких. Диагностика внешнего дыхания,

- Пневмотахографии. Замеров дыхания, артериального ритма в спокойном состоянии и после ряда упражнений (врач может попросить несколько раз присесть или произвести ряд других разогревающих движений),

- Газоаналитического исследования. Измерение объема воздушного остатка после полного выдоха.

Параллельно собираются анализы на обнаружение инородных примесей в продуктах отхаркивания. При затруднении с диагнозом пациента направляют на биопсию.

Как лечить?

Лечение пневмокониоза включает в себя обязательный комплекс мер. В первую очередь, больной должен полностью прекратить пребывание на территории с загазированными/аэрозолированными вредными примесями воздухом. Полезное действие для снятия симптомов оказывает посещение оздоровительных лагерей, профилакториев и санаториев.

Выздоровлению также способствует поднятие иммунной сопротивляемости:

- употребление сбалансированной пищи,

- подвижное проведение дня с выполнением спортивных упражнений,

- соблюдение точного распорядка мероприятий, проводимых в течение суток: еда, спорт, прогулки, отдых, сон.

Для восстановления дыхательной функции существуют специально разработанные упражнения. О способах их выполнения и порядке проведения можно узнать у лечащего врача или самостоятельно из специализированных источников.

Курильщикам необходимо временно или полностью отказаться от вредной привычки, всем пациентам рекомендуется избегать мест, где воздух наполнен дымом, выхлопами или иными вредными скоплениями.

При лечении стационарно активно применяются:

- процедуры физиотерапии (ультразвуковой метод, прогревания),

- фитотерапии (ингаляции средств, повышающих дыхательную функцию, успокаивающих и восстанавливающих правильный кровоток),

- курсы ультрафиолетового облучения (УФО).

Медикаментозное лечение производится путем применения отхаркивающих и снижающих кашель средств, осложнения сердца подавляются бронхолитическими препаратами.

Для отхаркивания применяют средства травяной природы (аптечные травы мать-и-мачехи, алтея, фиалки, др.

), составы на основе эфирных масел (компрессирующие, ингалирующие), иные медикаменты муколитического/секретолитического или секретомоторного характера. В качестве подавителей кашля используются: Доктор Мом, Бромгексин, Гербион.

При тяжелых последствиях заболевания пациенту назначают индивидуальное лечение. Оно заключается в противовоспалительной и антипролиферативной (сокращающей образования тканевых наростов) терапии.

В случаях обострения сердечной недостаточности помимо бронхолитиков врач назначает:

- сердечные гликозиды (стимуляторы сокращения мышцы сердца),

- антикоагулянты (разжижители крови),

- диуретики (мочегонные препараты).

При этом пациента определяют под постоянное наблюдение в больничном покое, что позволяет постоянно вести контроль его самочувствия, вносить терапевтические коррективы при сохранении или ухудшении состояния.

Прогноз и профилактика

Профилактические меры определяются на основании факторов, способствующих возможному приобретению конкретной формы заболевания. При условиях, сопутствующих появлению асбестоза, силикоза или бериллиоза важно своевременное ограничение от катализаторов болезни, так как она может развиться даже через годы после прекращения пребывания в данной среде.

На основании прогноза обеспечивается профилактика:

- улучшение условий труда,

- формулирование требований безопасности,

- применение индивидуальных средств защиты,

- вентилирование рабочих помещений и цехов,

- внедрение новых, более чистых технологий.

Трудящиеся, как и начальство, должны следить за правильностью и полным объемом использования существующих мер защиты.

Люди, которые даже при соблюдении всех норм все равно подвержены воздействию различных веществ, в обязательном порядке проходят систематические медицинские осмотры на основании законов по охране здоровья и труда.

При трудоустройстве человек, имеющий врожденную или приобретенную физиологическую патологию (аллергия, астма, хронические бронхиальные или легочные болезни, проблемы сердечной деятельности или деформированная носовая перегородка) должен ориентироваться на рабочие места, где содержание промышленной пыли не превышает допустимых норм.

Загрузка…

Источник: https://prof-medstail.ru/bolezni-legkih/pnevmokonioz-prichiny-i-lechenie

Пневмокониоз: причины, признаки, лечение и прогноз

Пневмокониоз — это обобщенное название хронических патологических процессов в легких, которые развиваются в результате длительного вдыхания производственной пыли, что приводит к фиброзу или развитию соединительной ткани в структуре легких. Пневмокониоз относится к разряду профессиональных заболеваний и чаще всего диагностируется у людей угольной, стекольной, асбестовой, известной промышленности, а также у работников элеваторов и цехов по переработке пшеницы в муку.

Девушка с маской в руках фото

Почему развивается пневмокониоз: основные причины

Основными факторами, которые приводят к развитию данного патологического состояния, являются продолжительные контакты, и вдыхание производственной пыли органического и минерального происхождения.

В зависимости от состава пыли выделяется определенная классификация пневмокониозов, о которых нагляднее представлено в таблице:

КлассификацияИз-за чего развивается и что собой представляет?пневмокониозы силикозразвивается в результате длительного воздействия на дыхательные пути пыли с высоким содержанием кремния диоксидапневмокониоз силикатозразвивается в результате вдыхания соединений кремниевой кислоты с металлами (асбеста, талька и прочих)металлокониозразвивается в результате долговременного воздействия металлической пыли на органы дыхания (железа, алюминия, бария, бериллия)карбокониозразвивается на фоне долгосрочного вдыхания пыли с высоким содержанием углерода (графит, сажа, антрацитовая пыль)смешанный пневмокониозвозникает на фоне длительного контакта с различными видами пыли (угольной, металлической, органической, асбестовой и других)пневмокониоз органического происхожденияразвивается на фоне длительного вдыхания пыли органического происхождения (встречается чаще всего у работников цехов по переработки пшеницы в муку, работников по обработке льна, шерсти, сахарного тростника), эта группа пневмокониозов протекает по типу аллергического бронхиолита или астмы

Причины появления пневмокониоза Глубина проникновения пылевых частиц в органы дыхательной системы и интенсивность их приклеивания к тканям зависит от дисперсности (размеров) вдыхаемых частиц. Наиболее опасными и активными являются частицы размеров 1-2 мкм – именно они проникают в дальние участки органов дыхания и оседают на стенках мелких бронхиол.

Более крупные частицы пыли задерживаются на стенках крупных бронхов и успешно удаляются из дыхательных путей посредством кашля и чихания.

Механизм развития заболевания: с чего начинается пневмокониоз?

Работники шахт в группе риска

Высокая степень загрязненности вдыхаемого воздуха в совокупности с недостаточно тщательным очищением бронхов от чужеродных патологических частиц приводит к оседанию пыли на поверхности бронхиол.

При длительном воздействии чужеродных частиц на слизистые оболочки дыхательных путей и невозможности их откашлять постепенно развиваются фиброзные изменения легочной ткани, которые могут быть узелковыми, интерстициальными и узловыми.

При узелковом фиброзе в структуре легких образуются мелкие склеротические узлы, которые состоят из пучков соединительной ткани, загрязненных частичками пыли. При множественных узелках возможно их слияние друг с другом, что дает начало формированию крупных узлов, которые занимают большую часть доли легкого, а иногда и всю долю.

Наряду с фиброзными изменениями ткани легкого возникают эмфиземы – мелкоочаговые или буллезные на фоне которых часто развиваются патологические состояния в слизистой оболочке бронхов – бронхит или бронхиолит. По мере прогрессирования и развития пневмокониоза у больного появляются деструктивные и склерозирующие изменения в тканях, однако рентгенологически это выявляется не сразу.

Как проявляется заболевание: первые симптомы

Первые симптомы пневмокониоза могут возникать, как через 2-3 года от начала постоянного контакта с пылью, так и спустя 10-15 лет, в зависимости от течения и скорости прогрессирования патологического процесса.

В большинстве случаев независимо от вида пневмокониоза у больного будут одинаковые клинические симптомы:

- одышка, усиливающаяся при нагрузках;

- кашель с отделением небольшого количества мокроты;

- боли в грудной клетке колющего характера с иррадиацией в междулопаточную область и под лопатку – по мере прогрессирования заболевания боли возникают даже при глубоком вдохе.

Поздние симптомы

Спустя несколько лет от начала развития пневмокониоза у больного нарастает слабость и появляются дополнительные клинические симптомы:

- субфебрильная температура тела;

- повышенная потливость;

- стремительное похудание;

- появление одышки даже в состоянии покоя;

- синюшность губ, мочек ушей и кончиков пальцев, что связано с недостаточным газообменом и ограниченными функциями легких;

- деформация пальцев и ногтевой пластины – «ногти-стеклышки», «пальцы – барабанные палочки»;

- развитие дыхательной недостаточности, легочного сердца, легочной гипертензии.

Кроме этого, большая часть пневмокониозов осложняется хроническим воспалением бронхов с явлениями обструкции, приступами астмы. Такое заболевание, как туберкулез и пневмокониозы также является одним из осложнений силикоза, которое протекает с эрозиями легочных сосудов, бронхолегочными кровотечениями и образованием бронхиальных свищей.

При отсутствии своевременной диагностики и лечения, продолжении воздействия пыли на органы дыхательной системы, у больного возможно развитие следующих осложнений:

- эмфизема легких;

- бронхоэктатическая болезнь;

- спонтанный пневмоторакс;

- склеродермия;

- бронхиальная астма;

- рак легкого;

- плевральная мезотелиома.

Осложнения пневмокониоза

Методы диагностики заболевания

Своевременная диагноза – залог успешного лечения

При длительно не проходящей боли в груди с иррадиацией в межлопаточную область, кашле и нарастающей слабости больному необходимо обратиться за медицинской помощью. Врач проведет осмотр, соберет анамнез жизни (обязательно акцентируя внимание на том, где и сколько времени работал больной), прослушает дыхание и выдаст направления на дополнительные методы диагностики.

Для постановки диагноза и дифференциации пневмокониоза с бронхолегочными заболеваниями инфекционно-воспалительного характера назначают ряд исследований:

- флюорография крупным планом – позволяет выявить характерное усиление и деформацию легочного рисунка, а также наличие теней в некоторых очагах;

- рентген легких;

- компьютерная томография;

- МРТ.

Эти исследования позволяют диагностировать характер пневмокониоза и степень произошедших изменений в легочной ткани.

Для оценки кровотока и вентиляции легких больного проводится реопульмонография и сцинтиграфия. Для выявления наличия обструкции или ее отсутствия используют спирометрию, пикфлоуметрию, пневмотахографию.

На видео в этой статье вы сможете посмотреть, как проводятся исследования пациентам с подозрением на пневмокониоз. В некоторых случаях прибегают к проведению бронхоскопии, пункции лимфатических узлов и биопсии.

С целью определения флоры слизистых выделений при кашле назначают микроскопическое исследование мокроты. На основании результатов исследований больному назначают эффективное лечение пневмокониоза.

Лечение

Лечение пневмокониоза начинается, прежде всего, с прекращения контакта с фактором, спровоцировавшим развитие патологии.

Основными целями терапии является:

- остановка или некоторое замедление прогрессирования патологического процесса;

- симптоматическое лечение сопутствующих симптомов – кашля, одышки, гипертензии, гипоксии и других;

- предупреждение возможных осложнений.

Важное значение уделяется режиму питания больного с пневмокониозом – рацион должен быть сбалансированным, а готовые блюда с высоким содержание белка, минералов, витаминов.

Так как иммунитет пациента снижен на фоне происходящих патологических изменений в легких, то дл стимуляции защитных сил организма назначаются настойки из группы адаптогенов:

- Женьшеня;

- Лимонника китайского;

- Элеутерококка.

Также уделяют внимание закаливающим и оздоровительным физическим процедурам:

- ЛФК – инструкция требуемых упражнений расписывается для каждого пациента индивидуально, в зависимости от тяжести течения заболевания;

- массаж;

- контрастный душ;

- душ Шарко;

- оксигенотерапия (гипербарическая оксигенация, подача увлажненного кислорода через маску);

- УФ-облучение с целью повышения резистентности организма к бронхо-легочным заболеваниям.

Душ ШаркоВажно! Все физиотерапевтические методы лечения и ЛФК проводятся больным только в период ремиссии сопутствующих заболеваний легких и бронхов, так как возрастает риск развития осложнений.

Дважды в год людям с пневмокониозом показано санаторно-курортное лечение, направленно на общее оздоровление, укрепление защитных свойств организма, обогащение кислородом.

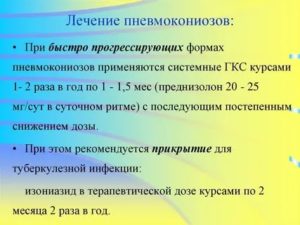

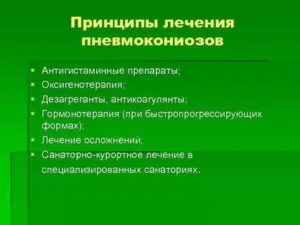

Пациентам, у которых пневмокониоз протекает с выраженными осложнениями, назначают лечение глюкокортикостероидами под туберкулостатической защитой. Общая продолжительность терапии в этом случае составляет не менее 1 месяца.

При развитии на фоне пневмокониоза сердечной или дыхательной недостаточности назначают прием сердечных гликозидов, бронхолитиков, мочегонных препаратов, антикоагулянтов.

Прогноз

Как правило, исход заболевания во многом определяется формой течения, стадией, на которой был выявлен пневмокониоз, и наличием сопутствующих заболеваний и осложнений. Считается, что наиболее неблагоприятным является течение силикоза, силикатоза и металлокониоза, так как эти формы заболевания могут прогрессировать даже после полного прекращения контакта больного с пылью.

Как предотвратить развитие пневмокониоза?

Основами профилактики пневмокониозов являются:

- улучшение условий труда для работников промышленных производств;

- использование респираторов и масок при работе с веществами, производящими большое количество пыли;

- хорошая вентиляция в цехах, где работают люди.

Лица, чья работа связана с постоянным контактом с пылью различного происхождения, в обязательном порядке должны проходить медицинские осмотры и ежегодно делать флюогрографию органов грудной клетки.

С целью предупреждения развития пневмокониоза запрещается принимать на работу в цеха по металлообработке (пшеницы, асбеста и других) лиц с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы, дерматозами, искривлением носовой перегородки. Также нельзя работать на пыльном производстве людям, которые имеют врожденные заболевания сердца и аномалии развития органов дыхательной системы.

Читать далее…

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/59bf9ecc9d5cb3ee0df4e084/5a2e392857906a0ec513aa47

Что такое пневмокониоз: классификация, лечение

Пневмокониоз – это группа профессиональных заболеваний легких, обусловленное длительным вдыханием пыли, которая приводит к развитию диффузного интерстициального фиброза в легочной ткани.

Пневмокониозы относятся к наиболее распространенных профессиональных заболеваний и достаточно часто встречаются среди рабочих следующих отраслей промышленности:

- Металургия;

- Металообратка;

- Машиностроение;

- Горнорудная;

- Строительных материалов;

- Текстильная;

- Переработка продуктов сельского хозяйства.

Классификация пневмокониозов:

В зависимости от вида пыли, которая вызвала развитие пневмофиброза, выделяют следующие виды пневмокониозов:

1. Силикоз 2. Силикатоз

2.1. Асбестоз.

2.2. Талькоз. 2.3. Каолиноз.

2.4. Цементоз.

2.5. Слюдяной пневмокониоз и другие.

3. Металлокониозы:

3.1. Бериллиоз. 3.2. Сидероз. 3.3. Алюминоз. 3.4. Станоз и другие.

4. Карбокониозы:

4.1. Графитоз. 4.2. Сажевый пневмокониоз и другие. 5. Пневмокониозы от смешанной пыли: 5.1. Который содержит свободный диоксид кремния (от 10% и более).

5.1.1. Антракосиликоз.

5.1.2. Сидеросиликоз. 5.1.3. Силикосиликатоз. 5.2. Которые не содержат свободный диоксид кремния, или с незначительным его содержанием (от 5 до 10%). 5.2.1. Пневмокониоз электросварщиков. 5.2.2. Пневмокониоз шлифовщиков и другие. 6. Гиперчувствительный пневмонит(пневмокониоз)

6.1. Пневмокониоз от действия бериллия, никеля, хрома.

6.2. Бисеноз, многоз, паприкоз, экзогенный альвеолит птицеводов, деревообработчиков.

6.3. Пневмокониоз от действия пластмасс, смол, лекарств.

В зависимости от течения болезни выделяют:

- быстро прогрессирующие;

- медленно прогрессирующие;

- регрессирующие формы и пневмокониоз позднего развития.

Рентгенологическая классификация пневмокониозов

При рентгенологической характиристики пневмокониозов учитывают форму, размеры и контуры затемнений на рентгенограммах. Различают:

- узилковый пневмокониоз, когда на рентгенограммах выявляются мелкие округлые затмение (узелки) размером от 1,5мм до 10мм. Узелковый процесс, как правило двусторонний;

- интерстициальный пневмокониоз – на рентгенограммах изменения легочного рисунка в виде усиления и деформации его за счет перибронхиального и периваскулярного фиброза и фиброза межавеолярных перегородок. Могут быть самые разнообразные варианты затмений (от тонких линейных и сетчатых к пористых и груботяжистих). Интерстициальный фиброз всегда диффузный, двухсторонний.

- узловой пневмокониоз, когда на рентгенограммах легких появляются крупные затмения округлой или неправильной формы с четкими или нечеткими контурами, на фоне узелковых и интерстициальных изменений. Размеры узлов от 1 до 10 и более сантиметров. Размещение узлов возможно одно – и двустороннее.

Схематическое изображение узелкового (А) и интерстициального (Б) пневмокониоза

В зависимости от клинических проявлений заболевания, рентгенологических признаков и данных функционального исследования, выделяют три стадии пневмокониозов -I, II, III.

Тем не менее, при медленно прогрессирующем течении обычно процесс ограничивается I-II стадией пневмокониоза.

Перечень обязательных методов обследования для постановки диагноза пневмокониоз:

- Общий, биохимический (белковые фракции, СРБ, билирубин, трансаминазы) и иммунологический анализ крови;

- Анализ мокроты (общий, на микрофлору и чувствительность к антибиотикам)сердца методом поликардиографии;

- Рентгенография легких в 2-х проекциях;

- Томография легких;

- Электрокардиография и ультразвуковая локация сердечных камер и сосудов;

- УЗИ сердца;

- Исследование функции внешнего дыхания;

- Определение давления в легочной артерии (методами флебографии, кинетокардиографии, апекскардиографии, реопульмографии);

- Фибробронхоскопия с последующим анализом промывных вод, цитологией мокроты, гистологическим исследованием биоптата бронхов легочной паренхимы;

- Бронхография (по показаниям).

Лечение пневмокониозов

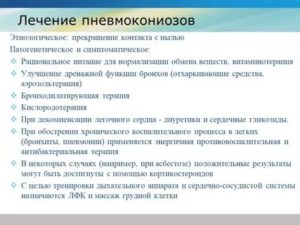

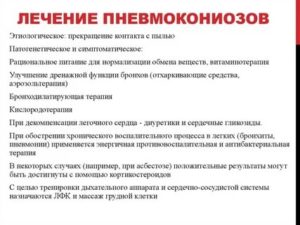

Лечение пневмокониозов должно быть комплексным, с учетом особенностей клинических проявлений заболевания, наличия осложнений.

При неосложненных формах пневмокониозов лечение должно предусматривать общеукрепляющие мероприятия (занятия физической культурой, лечебной гимнастикой, массаж грудной клетки, общее ультрафиолетовое облучение, щелочные ингаляции, ингаляции бронхолитиков, назначение витаминов

С, В1, В6, РР).

Лечение должно быть проведено два раза в год в санаториях-профилакториях или в стационаре.

При осложнении пневмокониоза бронхитом показано назначение отхаркивающих и протеолитических ферментов – трипсин, химотрипсин – в ингаляциях.В случаях наличия бронхоспазма: эуфиллин, аэрозольные бронхолитики (атровент, новодрин, астмопент, салбутамол, беротек).

При быстро прогрессирующих формах силикоза показано применение кортикостероидов. Гормональная терапия чаще проводится преднизолоном из расчета 20-25 мг в сутки, курсом в один месяц. Обязательно при проведении кортикостероидной терапии – назначение противотуберкулезных препаратов (ПАСК, тубазид).

В случаях развития дыхательной недостаточности показано назначение нитратов, блокаторов АПФ (ренитек, козаар-А), сердечных гликозидов в половинных дозах, мочегонных препаратов.

Для нормализации обменных процессов в миокарде назначают ретаболин, рибоксин, АТФ, фосфаден.

При осложнении пневмокониоза туберкулезом – долговременная, комбинированная, туберкулостатическая терапия (стремтомицин, рифампицин, ПАСК, фтивазид, тубазид).

При бериллозе – кортикостероидные препараты назначают из расчета 30-40 мг преднизолона в сутки, постепенно снижая дозу к поддерживающей.

Профилактика пневмокониозов

Состоит в улучшении условий труда, уменьшении запыленность воздуха при работе, применении индивидуальных средств защиты от воздействия пыли. Кроме того, необходимо своевременно и качественно проводить периодические медицинские осмотры рабочих.

При проведении таких осмотров должны быть отобранные лица, нуждающиеся в проведении профилактических и лечебных мероприятий.

Это, в первую очередь – рабочие со стажем работы в условиях повышенного содержания пыли более 10 лет, работники с подозрением на пневмокониоз и хронический

бронхит, а также лица с частыми респираторными заболеваниями, ринитами, фарингитами, гайморитами.

Для них должны быть организованы лечебно-профилактические мероприятия, которые определяются в рациональном режиме труда и отдыха, полноценном питании, занятии спортом и гимнастикой, закаливании организма, отказ от курения. Назначают физиотерапевтические методы профилактики и лечения (ультрафиолетовое облучение, щелочные ингаляции, лечебная гимнастика). Проводится массаж, общестимулирующая терапия (китайский лимонник, элеутерококк). Показана санация очагов инфекции. Подобное профилактическое лечение должно быть организовано в заводских профилакториях.

Литература: Профессиональные болезни / под ред: А.В Афанасьев, С.Я. Доценко, С.И. Свистун, В.М. Тяглая

Источник: https://medjournal.info/chto-takoe-pnevmokonioz-klassifikaciya-lechenie/