Плеврит легких симптомы у детей

Плеврит у детей: симптомы и лечение, причины возникновения

Плевральной оболочкой называют серозную мембрану, покрывающую легкие. Плеврит – ее воспаление, обычно является вторичным процессом, сопровождающим различные заболевания легких. У детей он может развиваться в качестве осложнения после болезни или параллельно ей.

Причины возникновения плеврита

Причин появления плеврита не так уж много. К факторам, которые могут послужить источником появления этого недуга относят:

- все возможные заболевания легких (пневмония, сепсис, абсцесс, перикардит, ревматизм, туберкулез, тиф, онкология, туляремия);

- травмирование грудной полости;

- хирургические операции;

- множественные инфекции;

- заболевания грибкового характера;

- сильное переохлаждение и перегрев организма;

- неправильный рацион.

Чаще всего диагноз «плеврит» у детей устанавливается на фоне перенесенной пневмонии. В таком случае выделяют две формы болезни:

- Синпневмоническая форма проходит одновременно с пневмонией, встречается у грудничков, его часто называют плевритом новорожденных.

- Метапневмоническая является последствием пневмонии, возникает после воспаления легких.

В зависимости от этиологии плеврит может быть асептический или гнойный. Наиболее редкий вариант – асептический, является следствием туберкулезного воспаления легких. Гнойный плеврит у ребенка развивается благодаря попаданию в органы дыхания болезнетворных бактерий.

В плевральную область может попасть гнойник из тканей легких. Главные возбудители:

- стафилококк;

- пневмококк;

- стрептококк;

- различные вирусы.

Пиопневмоторакс – осложненное состояние, когда вместе с гноем в полость попал воздух.

Фибринозный тип плеврита называют сухим – он характеризуется наличием белкового налета на поверхности серозной оболочки. Экссудативный (выпотный) отличается наличием жидкости в плевральной полости.

Чаще всего связан с туберкулезом, ревматизмом или онкологией, в редких случаях с пневмонией. Тип экссудата обусловливается характером возбудителя:

- серозный состоит из кровяных сывороточных белков;

- гнойный из лейкоцитов;

- фибринозный из белка крови;

- геморрагический из крови.

В детском возрасте любой тип жидкости достаточно быстро переходит в гнойный. Его причиной может стать инфицирование принесенной кровью от других очагов заражения в организме.

к оглавлению ↑

Симптомы и диагностика

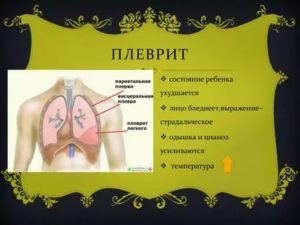

Симптоматика каждого случая индивидуальна и зависит от типа плеврита, формы выпота, сопутствующего заболевания легких, общей массы экссудата и формы болезни (хроническая, подострая и острая). Но общая картина достаточно характерная и легко диагностируется:

- очень тяжелое общее состояние пациента: сонливость, вялость, капризность;

- высокая температура тела, сопровождаемая ознобом и дрожью;

- осложненное дыхание — одышка, удушье;

- кашель приступообразной формы;

- учащенное дыхание, сердцебиение;

- обильная потливость;

- синеватый оттенок кожи;

- отек лица и шеи;

- визуально заметные увеличенные артерии в области шеи;

- отказ от принятия пищи, возможны болезненные ощущения в брюшной полости;

- боль в горле и грудной полости, усиливающаяся при вдохе;

- дети инстинктивно стараются лежать на пораженной стороне, как бы защищая ее.

При наблюдении у пациента одного или нескольких вышеперечисленных симптомов врач пульмонологического отделения может назначить следующие методы исследования грудного отдела для подтверждения достоверности диагноза:

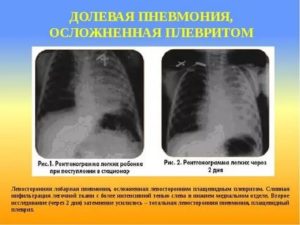

- Рентген позволяет диагностировать наличие жидкости, гноя или воздуха в плевре и увеличение ее размеров.

- УЗИ дыхательных органов применяется для уточнения результатов рентгенологического исследования.

- Пункция плевральной полости – очень эффективный метод диагностики при плеврите. Она позволяет всесторонне изучить состав экссудата, определить возбудителя инфекции и протестировать его восприимчивость к бактериальной терапии.

- Компьютерная томография назначается при подозрении на абсцесс и новообразования в легких.

- Развернутый анализ крови пациента даст более полную информацию степени развития заболевания.

к оглавлению ↑

Методы лечения плеврита у детей

Плеврит считается тяжелым заболеванием, его осложнения могут быть страшными и необратимыми. Поэтому самостоятельное лечение в домашних условиях без наблюдения врача категорически запрещено. Особенно если пациент – ребенок. После окончательного установления диагноза его немедленно госпитализируют и назначают эффективную терапию, включающую в себя:

- строго постельный режим;

- горчичные повязки;

- ингаляции с минеральной водой, физиологическим раствором или кислородом;

- физиотерапия (ультрафиолетовое облучение, соллюкс, электрофорез, парафиновые аппликации, диатермия, индуктотермия);

- фиксирование бинтами грудной области;

- средства от боли (Анальгин, Новокаин);

- антибактериальные и противовоспалительные препараты;

- антигистаминные средства (Супрастин, Зиртек, Кларитин);

- соблюдение строгой диеты, включающей в себя только полезные продукты;

- ограничение потребления жидкости и поваренной соли;

- иммуномодуляторы, витамины, минералы.

В среднем лечение экссудативного плеврита у детей в тяжелой степени займет до нескольких месяцев, сухого неосложненного плеврита – одну-две недели.

Основу лечения составляет антибактериальная терапия. Действующее вещество выбирается на основе лабораторного исследования экссудата. Обычно назначают Клиндамицин, Имипинем, Метронидазол, Тиенам.

При появлении признаков интоксикации организма назначается мочегонная и дезинтоксикационная терапия.

При остром гнойном воспалении плевры поднимается вопрос о возможности его хирургического удаления. После полного обследования организма при отсутствии прямых противопоказаний назначается операция.

Во время процедуры под общим наркозом выкачивается вся гнойная жидкость из плевры, и полость промывается антисептиком.В большинстве случаев операция проходит успешно, шансы на полное выздоровление после процедуры высоки.

По окончании опасного периода врачи рекомендуют:

- лечебную физкультуру;

- дыхательную гимнастику;

- умеренный классический массаж грудной клетки;

- соблюдать прежнюю диету;

- обеспечить ребенку чистый воздух (санаторий, море, деревня, горы).

к оглавлению ↑

Народная медицина против плеврита

Применение любого народного средства допустимо только в качестве дополнительной помощи традиционной терапии, ни при каких обстоятельствах не вместо нее.

Проверенные и эффективные рецепты народной медицины помогут облегчить общее состояние пациента, избавить его от мучительных симптомов. Лечение, сочетающее в себе стандартные и простонародные методы, считается наиболее результативным. Наиболее популярны:

- ингаляции с репчатым луком, чесноком, эфирными маслами с эвкалиптом, календулой, пихтой;

- компрессы с горчицей, барсучьим жиром, морской водой, камфорным маслом, лавандой;

- отвары из солодки, девясила, зверобоя, мяты, шалфея;

- смесь редьки с медом, настой алоэ, свиной жир, какао с применением внутрь.

Перед применением любого из вышеперечисленных средств обязательно узнайте у врача показания, противопоказания, особенности, ограничения и возможные последствия.

к оглавлению ↑

Возможные осложнения и профилактические меры

Плеврит у детей – коварное и опасное заболевание, с которым некрепкий организм ребенка может не справиться даже при полном адекватном лечении. Возможно значительное усугубление общего состояния здоровья вследствие неправильного или поздно поставленного диагноза, запоздалого или неполного лечения. К возможным осложнениям относят:

- синдром хронической или острой дыхательной недостаточности, кислородное голодание головного мозга или сердца;

- единично плоскостные и тотальные плевральные спайки – сращения листков плевры, способные нарушить функциональность органов дыхания;

- свищ в легких, угроза сепсиса – инфекционного заражения крови, которое приводит к образованию все новых гнойных очагов в организме.

Профилактика воспаления плевральной оболочки состоит из:

- своевременной диагностики и лечения любых заболеваний дыхательных путей;

- здорового и правильного питания;

- ежедневной дыхательной гимнастики;

- укрепления иммунной системы, закаливания;

- длительных прогулок на природе: в парке, в лесу и т.д.

Прогноз на исход болезни зависит от вида заболевания, степени осложнения, сопутствующих недугов, выбранной стратегии лечения и общего состояния здоровья ребенка.

Но в большинстве случаев пациента ждет полное выздоровление.

Статья помогла вам?

Дайте нам об этом знать — поставьте оценку

Загрузка…

Источник: https://opnevmonii.ru/bolezni/plevrit/plevrit-legkix-u-detej.html

Плеврит легких у детей

Плеврит у детей – нечастая патология, которая характеризуется воспалительным процессом в серозной оболочке, окружающей легочную ткань. Симптомы болезни довольно специфические, лечение в основном стационарное.

В зависимости от вида патологической реакции на воздействие провоцирующего фактора, выделяют плеврит сухой и экссудативный (выпотной).

Распространенной причиной развития воспаления плевры в детском возрасте является проникновение бактериальной флоры при поражении окружающих органов (при пневмонии, перикардите, медиастените) и сепсисе.

У детей плеврит чаще синпневмонический, то есть развивается в разгар пневмонии. Метапневмонический плеврит возникает реже и является следствием иммунопатологических процессов, проявляется в фазе разрешения пневмонии или в первые дни после выздоровления. По характеру экссудативного процесса оба варианта могут быть либо сухими, либо выпотными.

Причины и механизм развития

Плевра – тонкая серозная оболочка, которая покрывает легкие и выстилает изнутри стенки грудной клетки.

Между серозными листками образуется плевральная полость, где находится немного смазки, которая снижает трение при дыхательных движениях.

Инфекция проникает сюда по лимфатическим и кровеносным сосудам, при повреждении серозной оболочки извне при проникающем ранении или изнутри при прорыве легочного абсцесса.

Основная роль в формировании воспалительного процесса принадлежит инфекции, которая активно развивается при определенных условиях. Так, предрасполагающими факторами к развитию плеврита являются:

- частые бронхиты и пневмонии в анамнезе;

- бронхолегочная дисплазия;

- опухоли;

- коллагенозы (ревматизм, красная волчанка);

- понижение иммунитета общего и местного;

- панкреатит, абсцесс печени.

У детей плевриты чаще носят инфекционный генез. Возбудитель проникает в серозные ткани и полость, вызывая воспаление и выступая в качестве антигена, который запускает каскад инфекционных реакций.

Под действием патологических факторов капилляры и лимфатические сосуды становятся ломкими, из них в плевральную полость пропитывается жидкая часть крови.

Образуется воспалительный экссудат или на листках серозных оболочек откладывается фибрин (белок плазмы крови), образуя фибринозный налет.

Возбудители болезни

В этиологии (происхождении) воспалительных изменений в плевре ведущую роль играют микробные агенты, которые проникают из окружающих органов и тканей. Повреждение серозной оболочки легких и грудной клетки вызывают следующие возбудители:

- бактерии (пневмо-, стафило-, стрептококки, гемофильная палочка, псевдомонада, клебсиелла, бактероиды);

- вирусы (Коксаки, корь, аденовирус, грипп А);

- микобактерии туберкулеза;

- бледная трепонема (сифилис);

- микоплазма;

- грибы (кандида, аспергилла).

У детей частой причиной плевритов является пневмококк. Определить возбудителя бывает сложно, особенно при вирусном происхождении болезни. Диагноз уточняется при микробиологическом исследовании полученной после пункции жидкости или на основании выявления патогена из других воспалительных очагов, хотя не всегда патогены, вызвавшие основное заболевание и плеврит, совпадают.

Симптомы плеврита у детей

В большинстве случаев заподозрить развитие плеврита можно, исходя из появления характерных симптомов на фоне пневмонии. Клиническая картина при этом характеризуется следующими специфическими признаками:

- сильные боли в области легкого, чаще односторонние, усиливающиеся при вдохе и кашле, стихающие при положении на «больном» боку;

- иррадиация (распространение) болевых ощущений в шею, плечо, область спины, верхнюю часть живота – в зависимости от расположения очага воспаления;

- сухой болезненный кашель;

- лихорадка до гектических цифр (40° и выше) при выпотном плеврите и субфебрилитет при сухом;

- интоксикационный синдром, степень выраженности которого зависит от характера выпота.

У малышей преобладают общие неспецифические симптомы, такие как вялость или возбуждение, отказ от еды, рвота, жидкий стул, метеоризм. При медиастинальном плеврите (воспаление в области средостения) появляются жалобы на боли в сердце, трудности при глотании, отек шеи и лица, осиплость голоса.

Диагностика

В основе диагностики заболеваний органов грудной клетки лежит выполнение обзорной рентгенографии в 2-х проекциях (прямой и боковой). В зависимости от расположения воспаления выделяют пристеночный (костальный), междолевой, диафрагмальный, верхушечный и медиастинальный плевриты.

Уточнить локализацию, а также определить примерный объем выпота при экссудативном воспалении помогает ультразвуковая диагностика.

При признаках сдавления средостения, большом объеме выпота проводится лечебно-диагностическая плевральная пункция. С учетом характера экссудата при выпотном плеврите выделяют следующие его формы:

- серозный – прозрачная светло-желтая жидкость;

- хилезный – экссудат белый, слегка опалесцирующий;

- серозно-фибринозный – мутное содержимое с хлопьями;

- гнойный – густой гной серого, желто-зеленого цвета, с запахом;

- геморрагический – выпот с примесью крови;

- смешанный.

Для верификации возбудителя осуществляется посев пункционного материала на питательные среды. В ходе микробиологического исследования определяется преобладающая флора и ее чувствительность к антибактериальным средствам.

В клиническом анализе крови фиксируется повышение количества лейкоцитов, сегментоядерных нейтрофилов, увеличение СОЭ. При геморрагическом плеврите может отмечаться снижение уровня эритроцитов и гемоглобина в зависимости от объема экссудата.

Кроме инструментальных методов используют классические диагностические приемы. При перкуссии (выстукивании) определяется укорочение перкуторного звука, смещение границ нижнего края легкого, средостения. При аускультации оценивается общая звуковая картина над областью лёгких и сердца, высушиваются шум трения плевры, особенности проведения звуковой волны (бронхофония).

Лечение плеврита у детей

При развитии плеврита дети в обязательном порядке госпитализируются. Режим на период лихорадки назначается строго постельный, с постепенным расширением по мере улучшения состояния. Диета по возрасту и аппетиту. При значительном ухудшении состояния и невозможности принимать питье через рот требуется проведение инфузионной терапии с целью возмещения потерь жидкости и снятия интоксикации.

Медикаментозное лечение плеврита включает назначение следующих групп препаратов:

- антибиотики с учётом чувствительности или эмпирически до момента определения возбудителя (Пенициллины, Гентамицин, Цефалоспорины);

- жаропонижающие на основе парацетамола, ибупрофена или литическую смесь;

- противовоспалительные средства (Бутадион, Диклофенак).

- глюкокортикоиды при ревматическом серозите, коллагенозах (Преднизолон, Дексаметазон);

- анальгетики при выраженном болевом синдроме (Анальгин, Нимесулид);

- кардиологические препараты для купирования нарушений работы сердца (Неотон, Аспаркам).

При обильном экссудативном процессе показана пункция и дренирование плевральной полости. Для растворения фибриновых нитей и санации используют введение ферментных препаратов и антисептиков в полость плевры.

В периоде восстановления активно применяют витаминотерапию, лечебную гимнастику, физиотерапию с целью рассасывания, улучшения кровообращения, стимуляции восстановления в очаге повреждения.

Прогноз

Прогноз заболевания зависит от возраста ребенка, характера воспаления, основного и сопутствующих заболеваний, общего состояния организма. Ослабленные дети с дефицитом массы тела, имеющие хронические заболевания бронхолегочной системы, иммунодефицит, недоношенные новорожденные болеют тяжело и нередко с неблагоприятным исходом.

При развитии осложнений таких, как эмпиема, пневмоторакс (разрыв участка плевры и заполнение воздухом плевральной полости), пиопневмоторакс, смещение и сдавление средостения, прогноз ухудшается. Сухой и серозный плеврит протекает относительно легко и не сопряжен с развитием осложнений.

При благоприятном исходе участки фибриноза рассасываются в течение 1-2 месяцев. Разрешение спаечного процесса и расправление коллабированного (поджатого) легкого может длиться в течение полугода.

Заключение

Плеврит в детском возрасте – грозное осложнение пневмонии, которое без своевременного лечения может приводить к развитию жизнеугрожающих состояний и стать причиной смертельного исхода. Важно своевременно поставить диагноз и начать терапию, направленную на разрешение патологического процесса.

Источник: http://ingalin.ru/plevrit/legkikh-u-detej.html

Плеврит у детей: классификация, причины и механизм развития, симптомы, методы диагностики и лечения, прогнозы на выздоровление, профилактика

Патология респираторной системы стоит на первом месте по уровню заболеваемости у детей. Вирусные инфекции, бронхиты, пневмонии – с этим, к сожалению, знакомы многие. Иногда приходится сталкиваться и с болезнью под названием плеврит. Почему он развивается у ребенка, как протекает и лечится – ответы на указанные вопросы лучше искать у компетентного специалиста.

Общие сведения

Плевра представляет собой серозную оболочку, которой покрыты легкие. Она имеет два листка – внутренний (висцеральный) и наружный (пристеночный), – между которыми расположена щелевидная полость.

Последняя выстлана мезотелиальными клетками, продуцирующими серозный секрет. Это необходимо для уменьшения трения во время дыхательных движений. Кроме того, плевра принимает активное участие в процессах всасывания и выведения различных веществ.

Но при воспалительном поражении указанные функции нарушаются.

Причины и механизмы

Воспаление плевральных листков вызывается микроорганизмами. Непосредственными возбудителями выступают представители неспецифической (пневмо- и стафилококки, гемофильная палочка, вирусы) и специфической (туберкулезной) флоры.

Инфекционный агент проникает в плевру несколькими путями: с кровью, лимфой, контактно или при повреждении серозной оболочки. В механизме развития болезни нельзя не упомянуть о роли снижения защитных сил организма, повышенной сосудистой проницаемости и иммунопатологических реакций.

А для новорожденных, особенно недоношенных, необходимо отметить некоторую незрелость дыхательной системы и механизмов противодействия инфекциям.

Согласно медицинскому опыту, плеврит у детей, как правило, имеет вторичный характер. Это означает, что патология развивается на фоне уже существующих заболеваний. Первичный процесс может локализоваться как в бронхолегочной системе (чаще всего), так и за ее пределами. Поэтому плевра может воспаляться при следующих состояниях:

- Пневмонии.

- ОРВИ (грипп, энтеровирусная инфекция).

- Туберкулез.

- Абсцесс легких.

- Перикардит.

- Сепсис.

- Коллагенозы.

- Опухоли.

- Аллергические реакции.

- Травмы грудной клетки.

В большинстве случаев плеврит у ребенка возникает на фоне неспецифической пневмонии или сразу вслед за ней. Гораздо реже, чем у взрослых, воспаление имеет туберкулезную природу. Но другие причины также нельзя упускать из виду, проводя полноценную дифференциальную диагностику на первичном этапе.

Плевриты детского возраста практически всегда развиваются вторично – на фоне воспалительных заболеваний респираторной системы или другой патологии.

Классификация

Существует несколько разновидностей плеврита у детей. Исходя из особенностей клинического течения, встречается две формы патологии. Воспалительный процесс бывает:

- Сухим (фибринозным).

- Экссудативным (серозным, гнойным, геморрагическим, гнилостным, смешанным).

Плеврит, протекающий без образования патологического выпота, характеризуется утолщением серозных листков, отложением на них фибрина. Из-за этого поверхность становится шероховатой, раздражаются нервные рецепторы. Скопление экссудата приводит к растяжению полости и повышению давления в ней. По локализации воспалительных изменений различают плевриты:

- Костальные (пристеночные).

- Базальные (диафрагмальные).

- Верхушечные.

- Медиастинальные (средостенные).

- Интерлобарные (междолевые).

Выпот в плевральной полости бывает свободным и осумкованным. Последняя ситуация развивается из-за сформированных спаек – при хронизации процесса или недостаточной терапии. Кроме того, бывает одно- и двустороннее поражение.

Симптомы

При плеврите у детей симптомы определяются характером воспалительных изменений. На приеме врач выясняет, какие жалобы есть у ребенка и его родителей, а затем проводит физикальное обследование дыхательной системы (осмотр, пальпацию, перкуссию и аускультацию). Это дает возможность сформировать представление о клинической картине. Классические симптомы плеврита следующие:

- Боли в грудной клетке.

- Сухой кашель.

- Лихорадка.

- Ограничение дыхательных экскурсий.

Но подробнее ознакомиться с клиническими признаками можно при рассмотрении отдельных форм болезни. Ведь каждый случай обладает определенными особенностями.

Сухой

Фибринозные плевриты сопровождаются резко выраженными болевыми ощущениями в грудной клетке. Они возникают и усиливаются во время форсированного вдоха, кашля, при наклонах.

А ослабить симптом может лишь сжатие пораженной стороны в положении лежа на боку, что ребенок и старается делать. При пальпации нередко отмечается болезненность большой грудной и трапециевидной мышцы.

Визуально определяется отставание одной половины груди в акте дыхания, пациент сознательно ограничивает глубину экскурсий.

Аускультативно врач выявляет хорошо слышимый шум трения плевры. Он не исчезает после кашля (в отличие от хрипов), сохраняется на вдохе и выдохе, возрастает при надавливании на стенку груди стетоскопом. А по звуку шум похож на хруст снега или скрип резины. От крепитации его отличает присутствие даже при движениях без дыхания (прием Вальсальвы).

Если же плеврит расположен диафрагмально, то шум трения плевры не выслушивается.

Но взамен могут встречаться боли в животе и рвота, что создает необходимость дифференциальной диагностики с патологией верхнего этажа брюшной полости.

Кроме того, можно выявить определенные точки, надавливание на которые вызывает болевую реакцию: между ножек грудино-ключично-сосцевидной мышцы, в первом межреберье, около остистых отростков шейных позвонков.

https://www.youtube.com/watch?v=GgR44IINHv0

Междолевые плевриты у детей, как правило, характеризуются бессимптомным течением, и выявляются лишь при инструментальной диагностике. Он осложняет затяжные пневмонии. И о появлении воспаления плевры можно подумать при сохранении или появлении новой волны лихорадки.

Клиническая симптоматика сухого плеврита варьируется с учетом локализации воспалительного процесса.

Серозный

Развитие экссудативного плеврита у детей с серозным выпотом проходит на фоне воспаления легких (синпневмонический) или уже после его разрешения (метапневмонический).

первом случае остро появляются признаки интоксикации: повышается температура, беспокоят головные боли, недомогание, снижение аппетита. Для грудничков характерен отказ от вскармливания, вялость, бледность. Появляются боли в боку, одышка и сухой кашель.

Плеврит, ставший осложнением уже затухающей пневмонии, характеризуется усугублением состояния ребенка: повторной лихорадкой и уже описанными локальными симптомами.

Источник:

Плеврит у ребенка симптомы лечение

Плевра – серозная оболочка, покрывающая легкие; при определенных условиях она может воспаляться, и возникает плеврит. При этом на плевре появляется налет, или в плевральной полости (между двумя листками плевры) скапливается жидкость.

Плеврит – вторичный процесс. У детей он обычно сочетается с другими заболеваниями: пневмонией (воспалением легких), ревматизмом, сепсисом (генерализованным инфекционным процессом), туберкулезом, перикардитом (воспалением наружной оболочки сердца), онкологическими заболеваниями.

В некоторых случаях плеврит развивается как осложнение болезни, а в некоторых – является одним из ее проявлений. Выделяют два варианта клинической формы плеврита: сухой и экссудативный (или выпотной). При сухом плеврите налет на серозной оболочке образуется из фибрина (белка крови), поэтому сухой плеврит называют фибринозным.

Плеврит легких у детей: причины, симптомы, диагностика, лечение, диагностика, лечение, последствия, профилактика

Плеврит у детей – воспаление гладкой серозной оболочки (плевры), которая окружает легкие с каждой из сторон. Является распространенным заболеванием. Плеврит – это вторичный процесс и симптомы развиваются как осложнения после простудной инфекции или болезни легких.

У маленького ребенка заболевание характеризуется гнойными выделениями. Среди детей 6–7 лет обычно диагностируется фибринозный плеврит (без выделений), а у ребят постарше – экссудативный (когда жидкость собирается в легких).

Причины

Поскольку плеврит у детей является вторичным заболеванием и обычно выступает как осложнение, возникновение и развитие недуга происходит по следующим причинам:

- Поражения грибком;

- Переохлаждение организма ребенка;

- Недостаток нужных микроэлементов, отразившийся на легких из-за неправильно построенного питания;

- Частые инфекции;

- Осложнения болезней (причиной становятся пневмония, брюшной тиф, туберкулез и др.);

- Повреждения грудной клетки;

- Солнечный улар;

- Хирургическое вмешательство.

Примерно 80% случаев серозного, фиброзного или сухого плеврита – прямое следствие туберкулеза. При заражении организма ребенка стрептококками, стафилококками или пневмококками ставят диагноз – гнойный плеврит. Формы заболевания характеризуют индивидуальные симптомы.

Лечение

При диагностировании заболевания ребенку обязательно требуется госпитализация. Период лечения зависит от комплекса нескольких факторов, по которым протекает болезнь.

К примеру, сухой плеврит (протекающий без накопления жидкости) обычно продолжается от 7 до 10 дней, а гнойная форма излечивается за несколько месяцев.

Пневмония с плевритом у детей тоже выступает серьезным диагнозом и потребует затрат времени на лечение. Легкие формы заболевания предусматривают следующие виды терапии:

- Лечение заболевания, послужившее причиной заболевания;

- Постельный режим;

- Лечение обезболивающими препаратами;

- Перевязывание бинтами грудной клетки, чтобы снизить болевые ощущения;

- Ограничение суточной нормы приема жидкости;

- Белковая диета;

- В случае сильной интоксикации организма внутримышечно вводится дезинтоксикационный раствор;

- Если не имеется противопоказаний, может назначаться курс физиотерапии;

- Препараты против кашля;

- Горчичные компрессы;

- При гнойной форме необходимо быстро остановить процесс воспаления – прописываются антибиотики;

- Регулярный прием витаминов;

- Если заболевание длится долгий период, требуется поддерживать иммунитет специальными препаратами;

- При возникновении проблем с дыханием применяются кислородные ингаляции.

Антибактериальную терапию проводят с помощью таких препаратов, как Метициллин, Морфоциклин, Неомицин, Олететрин, Гентомицин, Рестомицин. Также используются целафоспорины II или III поколений. При наиболее тяжелых формах назначается Тиенам.

Способ ввода антибиотиков устанавливается на основе характера заболевания и может производиться внутримышечно, внутриплеврально или внутривенно. При осложнении туберкулезной инфекции ребенку дают противотуберкулезные препараты.

- Обязательно почитайте: симптомы и лечение псевдотуберкулеза

В наиболее серьезных случаях, при остром гнойном плеврите, доктора принимают решение о немедленном оперативном вмешательстве.

https://www.youtube.com/watch?v=Oych9FxErXY

В процессе операции из пораженных легких малыша удаляется гной, а плевра промывается обеззараживающим раствором. Своевременное и успешное лечение позволяет не допустить осложнений, но порой могут проявиться и негативные последствия.

Последствия

Несформировавшийся организм ребенка иногда не в состоянии оправиться от такого серьезного и тяжело протекающего заболевания.

При тяжелом недуге лечение откладывать нельзя и ребенка следует сразу же после возникновения симптомов отправить на прием к врачу.

Особую опасность приносит неверно поставленный диагноз – плеврит у детей часто перерастает тяжелую стадию. Последствия проявляются по следующим признакам:

- Сухой плеврит не дает осложнений, однако могут остаться спайки;

- Экссудативный иногда становится причиной проблем с дыханием;

- Гнойный может обрести хроническую форму, возникает реальная опасность проникновения гноя в непосредственно в легочную полость и формирования свища; среди тяжелых последствий гнойного плеврита – возникновение сепсиса, когда в кровь попадает инфекция и образует очаги поражения в органах тела.

Вылечить плеврит легких у детей – задача трудная, и этот процесс займет определенное время. Гораздо продуктивнее принимать профилактические меры и отслеживать симптомы, чтобы не подвергать здоровье малыша серьезной опасности.

Профилактика

Предупредить возникновение заболевания можно профилактикой первичных болезней, которые провоцируют развитие недуга. В основном, это касается легочных заболеваний и туберкулеза. Рекомендуется укреплять иммунитет физическими занятиями, закаливанием, гимнастическими упражнениями.

Важную роль играет соблюдение правильного и здорового питания. Давайте ребенку пищу, содержащую достаточное количество белков и жиров.

Не давайте организму ребенка переутомляться. Важно соблюдать правильный режим сна и бодрствования. После окончания курса лечения детям прописывают занятия дыхательной гимнастикой. Пусть ребенок больше времени проводит на свежем воздухе, серьезную пользу окажут прогулки в парке или хвойном лесу.

Источник: https://LechenieDetej.ru/organy-dyxaniya/plevrit-legkix.html

Плеврит у детей: к чему может привести это заболевание при отсутствии лечения?

Прежде, чем понять, что представляет собой плеврит, следует немного разобраться в анатомии. Плевра – это серозная защитная оболочка, покрывающая легочную ткань, она состоит из двух листков и образует собой полость.

Для обеспечения нормального скольжения органов дыхания при вдохе и выдохе в плевральной полости находится около 2 мл прозрачной серозной жидкости. При воспалении этих листков возникает плеврит, который поражает лиц любого возраста и пола.

Чаще всего диагностируется плеврит у детей, так как иммунная система малышей еще не сформирована окончательно и организм не всегда сопротивляется инфекциям.

Врач и ребенок

Виды

В зависимости от механизма развития и клиники выделяют две формы плеврита:

Форма патологического процессаЧем характеризуется?ЭкссудативныйПри этом в плевральной полости скапливается жидкость, которая мешает человеку нормально дышатьСухой плевритОбразуется налет на серозной оболочке из белка фибрина, в результате чего листки плевры трутся друг о друга, вызывая у больного сильную боль при дыхании и кашле

Виды плевритаВажно! Симптомы и лечение плеврита у детей при обеих формах существенно отличаются, поэтому во избежание осложнений неправильного лечения категорически не рекомендуется заниматься самолечением.

Этиология и патогенез заболевания

Кто в группе риска?

В большинстве случаев плеврит у ребенка развивается, как вторичный патологический процесс, то есть этому заболеванию предшествовали другие факторы, среди которых:

- травма грудной клетки – плеврит при переломе ребер является одним из самых часто встречающихся осложнений;

- воспаление легких – нередко плеврит протекает одновременно с пневмонией;

- туберкулез;

- перикардит;

- ревматизм.

Причины плевритов у детей не выяснены точно, но этому заболеванию способствуют предрасполагающие факторы:

- переохлаждение организма;

- слабый иммунитет;

- авитаминоз;

- несбалансированное нерациональное питание;

- наличие в организме очагов хронической инфекции – например, хронические бронхиты, бронхиолит;

- длительное лечение антибиотиками или химиотерапевтическими препаратами (при онкологии).

Перелом ребер — плеврит

Возбудителем инфекционного процесса чаще всего является стафилококк, но развитию плеврита также могут способствовать пневмококки, вирусы, палочка туберкулеза. По характеру воспалительного процесса плеврит может быть экссудативным или сухим.

Экссудативный плеврит развивается в большинстве случаев на фоне не долеченной пневмонии или, как осложнение недавно перенесенных вирусно-инфекционных заболеваний дыхательных путей. Эта форма плеврита характеризуется скопление в плевральной полости выпота (патологической жидкости), в результате чего больному становится трудно дышать и появляется влажный кашель.

В зависимости от возбудителя инфекции и некоторых особенностей развития экссудативный плеврит может быть:

- серозным;

- гнойным;

- геморрагическим (кровянистым).

Экссудат может накапливаться в плевральной полости в большом количестве, в результате чего сдавливаются легкие и расположенные в грудной клетке органы, что нарушает их основные функции.

Клинические признаки

Повышение температуры тела

Симптомы плеврита у детей отличаются в зависимости от формы заболевания. Основным симптомом, характерным для обеих форм, будет боль в грудной клетке, которая усиливается во время вдоха или кашля.

Экссудативный плеврит

Мучительный кашель

Клиническая картина развивается чаще всего постепенно:

- появляется кашель – сначала сухой, потом с отделением мокроты;

- при вдохе слышны «булькающие» хрипы в грудной клетке;

- боли в груди;

- одышка;

- ощущение нехватки воздуха;

- повышение температуры тела до 39-40 градусов;

- озноб;

- бледность или синюшность кожных покровов.

Сухой плеврит

Шум трения плевры при аускультации

Для сухого плеврита характерное острое и внезапное начало.

Симптомы могут возникать на ровном месте, без каких-либо предшествующих состояний:

- повышается температура тела до 39-40 градусов;

- возникает сухой мучительный кашель;

- сильные боли в грудной клетке, которые еще больше усиливаются во время приступа и при вдохе;

- отставание одной половины грудной клетки в акте дыхания из-за боли;

- поверхностное прерывистое дыхание;

- выраженная одышка;

- бледность кожных покровов или цианоз;

- тахикардия;

- отказ от еды;

- беспокойство и страдальческое выражение лица.

Ребенок может занимать вынужденное положение тела – лежа на боку на стороне поражения, таким образом, боль переносится легче.

Лечебная пункция при плеврите у детей

При экссудативном плеврите со скоплением большого количества жидкости в плевральной полости ребенку проводится пункция.

В ходе процедуры устраняют патологический экссудат, тем самым снимая давление на легкие, за счет чего облегчается дыхание и работа сердечнососудистой системы.

В ходе терапии пункции могут проводиться неоднократно, особенно, если жидкость продолжает скапливаться и снова мешает больному нормально дышать.

При гнойном плеврите пункция проводится с целью санации плевральной полости. После удаления гноя из плевры специальной иглой в полость вводятся растворы антисептиков, которые затем отсасывают аппаратом. С целью разжижения гноя в плевральную полость могут предварительно вводиться ферменты – они улучшают отток патологического экссудата.При скоплении большого количества гноя (свыше 200 мл) в полость вставляют трубочку, которая остается у больного до конца лечения. Ежедневно через эту трубочку производят дренаж и промывают плевральную полость антисептическими растворами.

Важно! Следует тщательно следить за состоянием кожи вокруг дренажной трубки – во избежание попадания через нее в полость вторичной бактериальной инфекции кожу регулярно обрабатывают антисептиками, смазывают водным раствором йода или зеленкой, закрывают стерильной марлевой повязкой.

Диета при плеврите

Витаминизированное питание

Питание ребенка, больного плевритом, должно быть сбалансированным и витаминизированным – это поможет организму быстрее справиться с инфекцией. В рационе рекомендуется ограничить употребление соли и жидкости, чтобы не возникало застойных процессов и не усиливалось давление жидкости на органы грудной клетки.

Из рациона следует исключить колбасы, газированные напитки, шоколад, какао, специи. Готовые блюда нужно подавать в теплом виде, блюда должны легко усваиваться и не нагружать дополнительно организм больного. Важно обеспечить пациенту регулярный доступ свежего воздуха – помещение нужно проветривать несколько раз в день, а в теплое время года оставлять форточку открытой все время.

В период реабилитации пациента рекомендовано санаторно-курортное лечение с проведением ЛФК, физиотерапии, массажа, дыхательной гимнастики. Полезны также оксигенотерапия и кислородные коктейли ребенку. На видео в этой статье вы сможете найти упражнения для дыхательной гимнастики, используемые в период реабилитации после перенесенных бронхо-легочных заболеваний.

Дыхательная гимнастика

Прогноз и профилактика

Прогноз плеврита во многом зависит от того, насколько быстро родители обратились за медицинской помощью и как тщательно выполняли врачебные рекомендации. Не последнее значение также имеет форма заболевания и наличие сопутствующих проблем. Как правило, сухой и экссудативный плеврит заканчивается выздоровлением пациента без каких-либо угрожающих последствий.

При гнойном плеврите потребуется больше времени на реабилитацию – прогноз при этом зависит от состояния иммунитета ребенка и своевременной диагностики заболевания.

В тяжелых случаях возможно развитие осложнений и последствий плеврита:

- бронхоэкстатическая болезнь;

- пневмосклероз;

- пневмония;

- хроническая дыхательная и сердечная недостаточность.