Первый антибиотик был получен из

Новости в России и в мире — Newsland — информационно-дискуссионный портал. Новости, мнения, аналитика, публицистика

Ещё из курса школьной истории многие помнят, что продолжительность жизни до эпохи Новейшего времени была очень небольшой. Дожившие до тридцатилетнего возраста мужчины и женщины считались долгожителями, а процент детской смертности достигал невероятных значений.

Роды были своеобразной опасной лотереей: так называемая родильная горячка (инфицирование организма роженицы и смерть от сепсиса) считалась обычным осложнением, а лекарств от неё не было.

Ранение, полученное в сражении (а воевали люди во все времена много и практически постоянно), приводило обычно к смерти. И чаще всего не потому, что повреждались жизненно важные органы: даже травмы конечностей означали воспаление, заражение крови и смерть.

Древняя история и Средневековье

Тем не менее, люди с древних времён знали о целебных свойствах некоторых продуктов в отношении инфекционных заболеваний. Например, ещё 2500 лет назад в Китае забродившая соевая мука использовалась для лечения гнойных ран, а ещё раньше индейцы майя с той же целью применяли плесень с особого вида грибов.

В Египте времён строительства пирамид заплесневевший хлеб являлся прототипом современных антибактериальных средств: повязки с ним значительно повышали шанс выздоровления в случае ранения.

Использование плесневых грибов имело чисто практический характер до тех пор, пока учёные не заинтересовались теоретической стороной вопроса.

Однако до изобретения антибиотиков в их современном виде было ещё далеко.

Новое время

В эту эпоху наука стремительно развивалась во всех направлениях, и медицина исключением не стала. Причины гнойных инфекций в результате ранения или оперативного вмешательства описал в 1867 году Д. Листер, хирург из Великобритании.

Именно он установил, что возбудителями воспаления являются бактерии, и предложил способ борьбы с ними при помощи карболовой кислоты. Так возникла антисептика, которая ещё долгие годы оставалась единственным более или менее успешным методом профилактики и лечения нагноений.

Краткая история открытия антибиотиков: пенициллина, стрептомицина и остальных

Врачи и исследователи отмечали низкую эффективность антисептиков в отношении возбудителей, проникших глубоко в ткани. Кроме того, действие лекарств ослаблялось биологическими жидкостями пациента и было коротким. Требовались более действенные препараты, и учёные всего мира активно работали в данном направлении.

В каком веке изобрели антибиотики?

Явление антибиоза (способности одних микроорганизмов уничтожать другие) было открыто в конце 19 столетия.

- В 1887 году один из основоположников современной иммунологии и бактериологии – всемирно известный французский химик и микробиолог Луи Пастер – описал губительное действие почвенных бактерий на возбудителя туберкулёза.

- Опираясь на его исследования, итальянец Бартоломео Гозио в 1896 году получил в ходе экспериментов микофеноловую кислоту, ставшую одним из первых антибактериальных средств.

- Чуть позже (в 1899) немецкие врачи Эммерих и Лов открыли пиоценазу, подавляющую жизнедеятельность возбудителей дифтерии, тифа и холеры.

- А ранее – в 1871 году – российские врачи Полотебнов и Манассеин обнаружили губительное действие плесневых грибов на некоторые болезнетворные бактерии и новые возможности в терапии венерических заболеваний. К сожалению, их идеи, изложенные в совместном труде «Патологическое значение плесени», не обратили на себя должного внимания и на практике широко не применялись.

- В 1894 году И. И. Мечников обосновал практическое использование кисломолочных продуктов, содержащих ацидофильные бактерии, для лечения некоторых кишечных расстройств. Это позднее подтвердили практические исследования русского учёного Э. Гартье.

Тем не менее, эпоха антибиотиков началась в 20 веке с открытия пенициллина, положившего начало настоящей революции в медицине.

Изобретатель антибиотиков

Имя Александра Флеминга известно из школьных учебников биологии даже далёким от науки людям. Именно он считается первооткрывателем вещества с антибактериальным действием – пенициллина.

За неоценимый вклад в науку в 1945 году британский исследователь получил Нобелевскую премию.

Интерес для широкой публики представляют не только подробности сделанного Флемингом открытия, но и жизненный путь учёного, а также особенности его личности.

Родился будущий лауреат Нобелевской премии в Шотландии на ферме Лохвильд в многодетной семье Хуга Флеминга. Образование получать Александр начал в Дарвеле, где проучился до двенадцатилетнего возраста.

Через два года обучения в академии Килмарнок перебрался в Лондон, где жили и работали старшие братья. Юноша трудился клерком, одновременно являясь студентом Королевского Политехнического института.

Заниматься медициной Флеминг решил по примеру брата Томаса (врача-офтальмолога).

Поступив в медицинскую школу при госпитале Святой Марии, Александр в 1901 году получил стипендию этого учебного заведения. Поначалу молодой человек не отдавал выраженного предпочтения какой-либо конкретной области медицины.

Его теоретические и практические работы по хирургии в годы учебы свидетельствовали о недюжинном таланте, однако Флеминг не чувствовал особого пристрастия к работе с «живым телом», благодаря чему и стал изобретателем пенициллина.Судьбоносным для молодого врача оказалось влияние Алмрота Райта – известного профессора патологии, приехавшего в 1902 году в госпиталь.

Ранее Райт разработал и успешно применил вакцинацию от брюшного тифа, однако его интерес к бактериологии этим не ограничился. Он создал группу молодых перспективных специалистов, в которую попал и Александр Флеминг. Получив в 1906 году ученую степень, он был приглашен в команду и работал в исследовательской лаборатории больницы всю свою жизнь.

В годы Первой мировой войны молодой ученый служил в Королевской исследовательской армии в звании капитана. В период боевых действий и позднее, в созданной Райтом лаборатории, Флеминг изучал последствия ранений взрывчатыми веществами и способы профилактики и лечения гнойных инфекций. А пенициллин открыл сэр Александр уже 28 сентября 1928 года.

Необычная история открытия

Не секрет, что многие важные открытия были сделаны случайным образом. Однако для исследовательской деятельности Флеминга фактор случайности имеет особое значение.

Еще в 1922 году он совершил свое первое значительное открытие в области бактериологии и иммунологии, простудившись и чихнув в чашку Петри с посевами болезнетворных бактерий.

Через некоторое время ученый обнаружил, что в месте попадания его слюны колонии возбудителя погибли. Так был открыт и описан лизоцим – антибактериальное вещество, содержащееся в слюне человека.

Не менее случайным образом мир узнал и о пенициллине. Здесь нужно отдать должное халатному отношению персонала к санитарно-гигиеническим требованиям.

То ли чашки Петри были плохо вымыты, то ли споры плесневого гриба были занесены из соседней лаборатории, но в результате на посевы стафилококка попал Penicillium notatum. Еще одной счастливой случайностью стал длительный отъезд Флеминга.

Будущего изобретателя пенициллина месяц не было в госпитале, благодаря чему плесень успела вырасти.

Вернувшись на работу, ученый обнаружил последствия неряшливости, однако не стал сразу выбрасывать испорченные образцы, а пригляделся к ним внимательнее. Обнаружив, что вокруг выросшей плесени колонии стафилококка отсутствуют, Флеминг заинтересовался этим явлением и начал изучать его детально.

Ему удалось определить вещество, вызвавшее гибель бактерий, которое он назвал пенициллином. Понимая важность своего открытия для медицины, британец посвятил более десяти лет исследованиям этого вещества. Были опубликованы работы, в которых он обосновывал уникальные свойства пенициллина, признавая, однако, что на данной стадии препарат непригоден для лечения людей.Пенициллин, полученный Флемингом, доказал свою бактерицидную активность в отношении многих грамотрицательных микроорганизмов и безопасность для людей и животных. Тем не менее, препарат был нестабилен, терапия требовала частого введения огромных доз.

Кроме того, в нем присутствовало слишком много белковых примесей, дававших негативные побочные эффекты. Эксперименты по стабилизации и очистке пенициллина велись британским ученым с тех пор, как самый первый антибиотик был открыт и вплоть до 1939-го года.

Однако к положительным результатам они не привели, и Флеминг охладел к идее использования пенициллина для лечения бактериальных инфекций.

Изобретение пенициллина

Второй шанс открытый Флемингом пенициллин получил в 1940-м году.

В Оксфорде Говард Флори, Норман У. Хитли и Эрнст Чейн, объединив свои познания в химии и микробиологии, занялись получением пригодного к массовому использованию препарата.

Около двух лет потребовалось на то, чтобы выделить чистое действующее вещество и испытать его в клинических условиях. На этом этапе к исследованиям был привлечен первооткрыватель. Флемингу, Флори и Чейну удалось успешно вылечить несколько тяжелых случаев сепсиса и пневмонии, благодаря чему пенициллин занял свое законное место в фармакологии.

В последующем была доказана его эффективность в отношении таких заболеваний, как остеомиелит, родильная горячка, газовая гангрена, стафилококковая септицемия, гонорея, сифилис и многих других инвазивных инфекций.

Уже в послевоенные годы было выяснено, что пенициллином можно лечить даже эндокардит. Эта сердечная патология ранее считалась неизлечимой и приводила к летальному исходу в 100% случаев.

Многое о личности первооткрывателя говорит тот факт, что Флеминг категорически отказался патентовать свое открытие. Понимая всю значимость препарата для человечества, он считал обязательным сделать его доступным для всех. Кроме того, сэр Александр весьма скептически относился к собственной роли создания панацеи от инфекционных заболеваний, характеризуя её как «Миф Флеминга».

Параллельно разработка пенициллина велась США и России. Американскому исследователю Зельману Ваксману в 1943 удалось получить эффективный в отношении туберкулёза и чумы стрептомицин, а микробиолог Зинаида Ермольева в СССР в это же время получила крустозин (аналог, который почти в полтора раза превосходил зарубежные).

Источник: https://newsland.com/user/evpatoriya/content/kak-poiavilis-antibiotiki/7052876

История происхождения антибиотиков

Микроорганизмы есть везде, можно сказать – всегда. На данный момент подсчитано, что возраст Земли насчитывает около 4,6 миллиарда лет. Океаны появились около 4,4 миллиарда лет назад. Затем на Земле появились первые бактериальные клетки.

Чтобы представить себе, как это долго – только в последние 500 миллионов лет развивалась жизнь в форме, напоминающей нынешние формы.

Таким образом, микроорганизмы составляют многочисленную группу организмов, без которых не обошлось открытие антибиотиков – и дальнейшее совершенствование их форм не было бы возможно.

Открытие и введение этих веществ естественного происхождения для лечения инфекционных заболеваний человека, положило начало новой эпохе – спасения жизни и здоровья миллионов людей по всему миру.

История исследований

В научных исследованиях можно найти информацию о том, что микроорганизмы окружающей среды – имеют антибиотические свойства. Уже в древности интуитивно считалось, что существуют в природе вещества, которые помогают в лечении многих заболеваний, в частности инфекций.

Есть также доказательства, что люди, еще тогда, пытались использовать антибиотики природного происхождения для лечения различных заболеваний.

Следы тетрациклина – для примера, были найдены в останках костей человека в районе Нуби (исторической земли расположенной в настоящее время на территории южного Египта и северного Судана), датируется началом нашей эры (350 – 550).

Другим примером применения антибиотиков в древние времена, является утверждение их присутствия при анализе гистологических образцов, взятых из тела бедренной кости скелета времен Римской Империи, в Ливийской пустыне в Египте. В исследуемых образцах было выявлено наличие тетрациклина.

Тот факт, что эти вещества попали в кости, доказывает, что в рационе древних цивилизаций находились вещества богатые на антибиотики природного происхождения. Есть также упоминания, что более 2000 лет назад заплесневелый хлеб в Китае, Греции, Сербии, Египте использовался для лечения некоторых патологических состояний, в частности, при плохо заживающих и инфицированных ранах. Тогда действия природных антибиотиков воспринимались как влияние духов или богов, ответственных за болезни и страдания.В России существовали подобные применения. Медики давали больным пациентам пиво, смешанное с оболочками черепов и кожей змеи, а вавилонские врачи вылечили больному глаза, используя смесь желчи лягушки и кислого молока. В XVII веке, промывали раны смесью на базе пшеничного хлеба с плесенью.

Однако научные размышления над специфическими свойствами микроорганизмов начались лишь в конце XIX века.

В 1870 году в Англии Сэр Джон Скотт Бурдон-Сандерсон начал наблюдения над свойствами плесени. Год спустя, Джозеф Листер экспериментировал с влиянием того, что он назвал Penicillium glaucium на ткани человека.

Последовательно, в 1875 году Джон Тинделл пояснил антибактериальное действие гриба Penicillium на страницах Royal Society. Во Франции в 1877 году Луи Пастер провел тезис о том, что бактерии могут убивать другие бактерии.

20 лет спустя, в 1897 году Эрнест Дюшен, на защите диссертации «Антагонизм между плесенью и микроорганизмами», констатировал факт наличия веществ, которые могут привести к подавлению размножения некоторых патогенных бактерий. Дальнейшие исследования плесени и микробов были прерваны в связи со смертью, вызванной туберкулезом ученого.

В 1899 году Рудольф Эммерих и Оскар Лев описали в статье результаты своей работы с микроорганизмами. Они доказали, что бактерии, которые являются источниками одной болезни, могут быть выходом и лечением для другой болезни.

Они вели примитивное исследование, применяя зараженные бактериями (Bacillus pyocyaneus – в настоящее время Pseudomonas aeruginosa) бинты. Образцы из этих используемых штаммов бактерий были в состоянии устранить другие штаммы.

Из этих экспериментов Эммерих и Лев создали препарат, основанный на штаммах бактерий B. pyocyaneus, который назвали pyocyanase. Это был первый антибиотик для применения в больницах. К сожалению, его эффективность была низкой.

Кроме того, наличие большого количества акридизина (вещество токсичное для человека), повлияло на факт прекращения применения данного препарата.

Развитие

и проведение дальнейших анализов

Еще один ученый, который навсегда вошел в историю как первооткрыватель антибиотиков, полученных из микроорганизмов – Сельман Ваксман.

Это он первым употребил название «антибиотик» (anti – против и biotikos – жизненный) – химическое вещество, вырабатываемое бактериями, обладает способностью убивать или задерживать рост других микроорганизмов.

Ваксман, еще, будучи студентом, систематически брал пробы грунта с территории своего учебного заведения и занимался наблюдением роста различных микроорганизмов.

Во время своих долго продолжающихся исследований отметил возникновение колоний микробов, количество которых зависит от типа почвы, рн, глубины добычи и назначения грунта. Эти открытия повлияли на тот факт, что этот человек на постоянной основе занялся разведением грамм-положительных бактерий.Следствием долгих исследований Ваксмана, в дальнейшем стало открытие стрептомицина, его учеником – Альбертом Шатцом.

Он отметил, что Streptomyces griseus (S. griseus) производит связь активности в отношении грамотрицательных бактерий и микобактерий туберкулеза.

Стрептомицин был самым важным открытием с момента открытия пенициллина. Благодаря этому началась эффективная борьба с туберкулезом. Открытия первых антибиотиков дало толчок для проведения дальнейших анализов и изготовления многих новых веществ. В связи с этим, период между 1950 и 1970 годом стал поистине «золотой эрой» открытий новых классов антибиотиков. Из числа многочисленных препаратов, в которых предшественниками были вещества, вырабатываемые микроорганизмами, следует отметить, в частности, те, что относятся к классам b-лактамов, аминогликозидов или тетрациклинов.

Заключение

Как видно из приведенных выше кратких сведений, микроорганизмы дали начало великим открытиям, но с момента введения массового производства антибиотиков, их применение в медицине и в других областях, к сожалению, показало сопротивление организма на несколько классов антибиотиков.

Однако фактом является то, что в настоящее время это глобальная проблема и огромная опасность современной медицины.

Несмотря на большой прогресс, который наблюдается в области генетики, микробиологии или молекулярной биологии, еще нет достаточных знаний о механизмах, ответственных за устойчивость к антибиотикам.

Не определенно, какие факторы отвечают за устойчивость к антибиотикам и не известно, какие барьеры ограничивают передачу таких генов другим видам микроорганизмов.

С того момента, когда Александр Флеминг открыл антибиотик, прошло почти 100 лет. Этот период можно назвать временем большого развития фармацевтической промышленности, богатого на новые лекарственные препараты для лечения многих болезней, которые совсем недавно считались неизлечимыми. Не было бы всего этого без маленьких микроорганизмов, которые стали великими союзниками человечества.

Большинство доступных сегодня препаратов было обнаружено во время так называемой «золотой эры» антибиотиков. Еще недавно казалось, что с концом этого периода возможности поиска новых бактерий прошли уже все возможные способы.

Ничего более далекого от истины – в настоящее время уже известно, что существуют еще большие залежи непроверенных микроорганизмов. Есть много «фабрик», где возможно есть потенциал альтернативных веществ в терапии различных заболеваний.

До сих пор продолжаются активные поиски новых мест обитания микроорганизмов, а также новых методов, способов и возможностей их привлечения и разведения.

Подсчитано, что к настоящему времени удалось выделить и охарактеризовать только 1% всех антимикробных соединений, которые вырабатываются в природе, и только 10%, естественно, производимых антибиотиков.При использовании материалов ссылка на omsdir.ru обязательна

Последние информационные материалы :: Все материалы

Источник: https://omsdir.ru/knowledge/217.html

На медицинском фронте: как советский антибиотик спас сотни тысяч солдат

Один из первых советских антибиотиков — грамицидин С — сыграл огромную роль в спасении многих тысяч жизней на фронтах Великой Отечественной войны.

Лекарство в виде пасты для наружного применения не давало раненым погибнуть от гнойных инфекций, гангрены и ожогов, убивало опасные стрептококковые и стафилококковые бактерии.

Препарат был передан союзникам антигитлеровской коалиции в 1944 году, его изучением занималась Маргарет Тэтчер во время защиты диссертации по химии. «Известия» впервые публикуют архивные документы, связанные с созданием и производством этого лекарства.

Рожденный в 1942-м

Несмотря на то что первый в мире антибиотик пенициллин был открыт еще в 1928 году, к началу Великой Отечественной войны в Советском Союзе он был недоступен. В СССР первые образцы этого вещества были получены в 1942 году.

Лекарство назвали крустозин, так как его действующее вещество было выделено микробиологом Зинаидой Ермольевой из штамма гриба вида Penicillium crustosum. Но это был не единственный созданный в начале войны антибиотик.

В том же 1942 году микробиологи Георгий Гаузе и Мария Бражникова сумели получить отечественный препарат, названный грамицидин С.

из архива Института по изысканию новых антибиотиков им. Г.Ф. Гаузе

Мария Бражникова

— Препарат был создан в Москве, в Институте малярии и медицинской паразитологии, — рассказала «Известиям» доцент кафедры фармацевтической и токсикологической химии им. А.П. Арзамасцева Института фармации Сеченовского университета Вера Кузина.

— В названии препарата отразилось его действие: первая часть наименования означает, что он убивает граммоположительные бактерии. Вторая часть — цидин — произошла от латинского caedo (убивать).

Буква С в названии антибиотика означала «советский», она была нужна для того, чтобы отличить версию лекарства от грамицидина, открытого ранее в США.

Исследователь Мария Бражникова так описывала в воспоминаниях атмосферу поисков: «Все столы лаборатории были заставлены стеклянными плоскими тарелочками, так называемыми чашками Петри. На других столах были расставлены штативы с пробирками, наполненными землей.

Пробы собирали повсюду — во дворах, огородах, на свалках, в лесах и полях Подмосковья. Карманы сотрудников были полны маленькими сверточками с землей.

Землю приносили в лабораторию, пересыпали в пробирки, и в каждую пробирку наливали немного воды, чтобы получилась «земляная каша».

Затем ученые наливали в чашки Петри питательную среду, содержащую мясной бульон и сахар. Каплю взвеси, содержащую тысячи опасных микробов (отдельно приготовленных стафилококков), помещали на поверхность застывшей питательной среды, а затем туда же наносили каплю «земляной каши» из пробирки. Засеянные таким образом чашки выдерживали в термостате при определенной температуре.

из архива Института по изысканию новых антибиотиков им. Г.Ф. Гаузе

Георгий Гаузе

Через определенное время на поверхности студня вырастали десятки различно окрашенных точек: желтые колонии стафилококков вперемешку с красными, синими и белыми колониями почвенных микробов.

Вокруг некоторых колоний почвенных микробов можно было ясно различить «зону пустыни». Они ограждали себя, выпуская в окружающую среду вещество, которое подавляло всё живое.

Это и был тот самый антибиотик, который в годы войны спас десятки тысяч жизней.

Испытания боем

Лекарство на основе полученного вещества сразу же стало применяться в военной медицине. У ученых не было никакой возможности проводить какие-либо обязательные сегодня доклинические или клинические испытания, каждый день в военные госпитали попадали тысячи раненых советских солдат, и помощь им нужна была незамедлительно.

— В трудные годы войны нашими учеными были установлены антибактериальные свойства грамицидина, — рассказала «Известиям» руководитель сектора поиска природных соединений, преодолевающих устойчивость бактерий, НИИ по изысканию новых антибиотиков им. Г.Ф. Гаузе Ольга Ефременкова.

— Важным отличием грамицидина С от других антибиотиков оказалось то, что к нему практически не развивается устойчивость патогенных микроорганизмов. Существенным недостатком лекарства была его высокая токсичность, поэтому он мог применяться только наружно.

Его наносили на тело раненых в виде пасты.

из архива Института по изысканию новых антибиотиков им. Г.Ф. Гаузе

Однако даже в такой форме препарат оказался настолько эффективен при лечении гнойных инфекций, что уже в 1943 году Наркомздрав РСФСР выпустил распоряжение о его массовом производстве и поставках на фронт (рис. 1).

В годы войны этот местный антибиотик помогал советским бойцам и мирным гражданам бороться с гнойно-воспалительными инфекциями мягких тканей и кожи, в том числе возникших после ранений, язвами, пролежнями, остеомиелитами.

Он хорошо зарекомендовал себя при фурункулезе и карбункулах — частых спутниках тяжелой военной службы и трудных бытовых условий гражданского населения в период войны.Также он использовался для профилактики и лечения микробного обсеменения ожоговых ран у наших солдат.

Письмо из-за океана

Слава об эффективности советского грамицидина быстро распространилась за пределы СССР. В 1945 году в Институт малярии и тропических болезней пришло письмо из Рокфеллеровского института медицинских исследований (Нью-Йорк). К Георгию Гаузе обращался за помощью Рене Дюбо, именно он в 1939 году выделил из почвенных бактерий первый грамицидин.

«Как вы можете себе представить, я чрезвычайно заинтересован вашей работой с Бражниковой, касающейся советского грамицидина, — сказано в письме, имеющемся в распоряжении «Известий». — Мы, конечно, очень жаждем сравнить вашу культуру и ваше вещество с нашим собственным, и я хотел бы узнать, не найдете ли вы возможным прислать нам культуру микроба, изолированного из русской почвы».

Дюбо также сообщил российским микробиологам, что в Америке строится большое количество заводов по производству грамицидина, и если советский штамм окажется эффективнее, имело бы смысл для спасения жизней солдат производить именно его.

из архива Института по изысканию новых антибиотиков им. Г.Ф. Гаузе

Исследования советского грамицидина под руководством биохимика Андрея Белозерского показали, что действующее вещество является белком. Однако требовались дальнейшие научные исследования структуры этого вещества.

С этой целью в рамках сотрудничества союзников Минздрав СССР в 1944 году передал образец нового антибиотика в Листеровский медицинский институт (Лондон). Там им занимался известный биохимик Ричард Синг.

Интересно, что в кристаллографических исследованиях по изучению строения грамицидина С принимала участие химик Маргарет Тэтчер, впоследствии ставшая премьер-министром Великобритании. Она занималась изучением грамицидина во время написания диссертации.

— Грамицидин С имел существенные преимущества перед американским тезкой: у него был более простой аминокислотный состав, более широкий спектр антибактериального действия и более высокая стойкость к внешним воздействиям, — пояснил «Известиям» профессор кафедры фармакологии Института фармации Сеченовского университета Владимир Чубарев. — Тысячи солдат Советской армии были спасены и возвращены в строй благодаря грамицидину С. При лечении раненых во время войны обнаружили, что это лекарство подавляет рост стрептококков, стафилококков, пневмококков, возбудителей анаэробной инфекции.

26 июня 1946 года Марии Бражниковой, Георгию Гаузе и директору Института малярии и медицинской паразитологии Петру Сергиеву была присуждена Сталинская премия третьей степени (рис. 2).

Препарат не потерял своего значения и для современной медицины. Сейчас грамицидин С можно приобрести в любой аптеке в виде таблеток или спреев от боли в горле. В их состав включены молекулы именно того действующего вещества, которое входило и в пасты, использовавшиеся на фронтах Великой Отечественной.

Источник: https://iz.ru/873517/mariia-nediuk/na-meditcinskom-fronte-kak-sovetskii-antibiotik-spas-sotni-tysiach-soldat

История открытия пенициллина. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ /Юлия Ковалева/. 75 лет назад, 12 февраля 1941 г., в Лондоне британские ученые Говард Флори и Эрнст Чейн впервые применили пенициллин для лечения человека. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об истории открытия этого препарата.

Пенициллин — антибиотик, обладающий широким антимикробным действием.

Является первым эффективным лекарством против многих тяжелых заболеваний, в частности, сифилиса и гангрены, а также инфекций, вызываемых стафилококками и стрептококками.

Его получают из некоторых видов плесневого грибка рода Penicillium (лат. penicillus — «кисть»; под микроскопом спороносные клетки плесени похожи на кисточку).

История открытия

Упоминания об использовании плесени в лечебных целях встречаются в трудах персидского ученого Авиценны (II в.) и швейцарского врача и философа Парацельса (XIV в.). Боливийский специалист по этноботанике Энрике Облитас Поблете в 1963 г. описал применение плесени индейскими знахарями в эпоху инков (XV-XVI вв.).

В 1896 г. итальянский врач Бартоломео Гозио, изучая причины поражения риса плесенью, вывел формулу антибиотика, схожего с пенициллином. Ввиду того, что он не смог предложить практическое применение нового лекарства, его открытие было забыто. В 1897 г.

французский военный врач Эрнест Дюшен заметил, что арабские конюхи собирают плесень с сырых седел и лечат ею раны лошадей. Дюшен тщательно обследовал плесень, опробовал ее на морских свинках и выявил ее разрушающее действие на палочку брюшного тифа.

Результаты своих исследований Эрнест Дюшен представил в парижском институте Пастера, но они также не были признаны. В 1913 г.американским ученым Карлу Альсбергу и Отису Фишеру Блэку удалось получить из плесени кислоту, обладающую противомикробными свойствами, однако их исследования были прерваны с началом Первой мировой войны.

В 1928 г. британский ученый Александр Флеминг проводил рядовой эксперимент в ходе исследования сопротивляемости человеческого организма бактериальным инфекциям.

Он обнаружил, что некоторые колонии стафилококковых культур, оставленные им в лабораторных чашках, заражены штаммом плесени Penicillium Notatum. Вокруг пятен плесени Флеминг заметил область, в которой бактерий не было.

Это позволило ему сделать вывод о том, что плесень вырабатывает убивающее бактерии вещество, которое ученый назвал «пенициллином».

Флеминг недооценил свое открытие, полагая, что получить лекарство будет очень трудно. Его работу продолжили ученые из Оксфорда Говард Флори и Эрнст Чейн. В 1940 г. они выделили препарат в чистом виде и изучили его терапевтические свойства. 12 февраля 1941 г. инъекция пенициллина впервые была сделана человеку.

Пациентом Флори и Чейна стал лондонский полицейский, умиравший от заражения крови. После нескольких инъекций ему стало лучше, однако запас лекарства быстро закончился, и больной скончался. В 1943 г. Говард Флори передал технологию получения нового препарата американским ученым, в США было налажено массовое производство антибиотика. В 1945 г.

Александр Флеминг, Говард Флори и Эрнст Чейн были удостоены Нобелевской премии по физиологии и медицине.

Исследования российских и советских ученых

В 1870-х гг. исследованием плесени занимались медики Алексей Полотебнов и Вячеслав Манассеин, которые обнаружили, что она блокирует рост других микроорганизмов. Полотебнов рекомендовал использовать эти особенности плесени в медицине, в частности, для лечения кожных заболеваний. Но идея не получила распространения.

В СССР первые образцы пенициллина получили микробиологи Зинаида Ермольева и Тамара Балезина. В 1942 г. они обнаружили штамм Penicillium Crustosum, продуцирующий пенициллин. В ходе испытаний лекарство показало гораздо большую активность, чем его английские и американские аналоги. Однако полученный антибиотик терял свойства при хранении и вызывал повышение температуры у пациентов.

В 1945 г. в Советском Союзе начались испытания пенициллина, разработанного по западному образцу. Технология его производства была освоена НИИ эпидемиологии и гигиены Красной Армии под руководством Николая Копылова.

Признание

Массовое производство пенициллина было налажено во время Второй мировой войны. По некоторым оценкам, благодаря этому антибиотику в годы войны и после нее были спасены около 200 млн человек.

Открытие этого препарата не раз признавалось одним из важнейших научных достижений в истории человечества.

Большинство современных антибиотиков были созданы именно после исследования лечебных свойств пенициллина.

Источник: https://tass.ru/info/2659525

Как все начиналось..

Начало победы над микроорганизмами было положено во второй половине XIX в., когда французский химик Пастер выявил бактерии в прокисшем вине.

Участие микроорганизмов в процессе брожения привело ученого к мысли, что болезни человека могут иметь схожую природу. В конце XIX в. его догадки подтвердились.

Ученые выделили возбудителей таких опасных инфекций, как чума, сибирская язва, холера, туберкулез. Ими оказались бактерии. Открытие стало серьезным шагом в борьбе с инфекционными болезнями.

Для предупреждения развития инфекций независимо друг от друга Луи Пастер и английский врач Дженнер разработали принципы вакцинации, а английский хирург Листер — учение об антисептике. Однако целенаправленный поиск средства, способного вылечить инфицированных людей, терпел неудачи.

Как это часто бывает, открытие антибиотика стало волей случая.

Первые опыты

В середине XX в. шотландский ученый Александр Флеминг изучал свойства стафилококка. Для этого микробиолог выращивал бактерии в чашках Петри с питательной средой.

На несколько дней он оставил лабораторию без присмотра, а когда вернулся, обнаружил, что в одной из пробирок со Staphylococcus aureus выросла культура гриба Penicillium notatum. Ученый обратил внимание, что колонии бактерий не выдерживают плотного соседства с плесенью: их рост сохранился лишь на расстоянии от гриба.

Дальнейшие эксперименты подтвердили антимикробные свойства плесени: культура Penicillium notatum вела себя схожим образом по соседству с колониями стрептококков, дифтерийной палочки и сибирской язвы.

Несмотря на множественные попытки, ученому так и не удалось выделить антибиотик в чистом виде, а его научные доклады на конференциях и статьи о новом лекарстве остались без должного внимания.

Спустя 10 лет работу Александра Флеминга продолжили оксфордские ученые Говард Флори и Эрнст Чейн. После двух лет неудачных опытов и разочарований они смогли получить порошок калиевой соли пенициллина путем лиофилизации — выпаривания вещества при низких температурах.

Дальнейшее изучение антимикробных свойств пенициллина проводилось учеными Оксфордского университета на лабораторных мышах. Животных заражали смертельными инфекциями, а затем им вводили раствор пенициллина. Опыты оказались удачными: выжили только те особи, которые получили инъекции антибиотика.

В 1941 г. ученые под руководством Флори опробовали действие пенициллина на человеке, страдающем раневой инфекцией.Его самочувствие значительно улучшилось после инъекций антибиотика, однако спасти больного не удалось. Он умер через месяц после лечения, когда у врачей закончился пенициллин.

Оказалось, что полноценное лечение больных невозможно без налаженного производства антибиотика в больших объемах.

Эра антибиотиков

Подтверждение лекарственных свойств антибиотика было как нельзя кстати — шла Вторая мировая война. По всему миру люди гибли от раневых инфекций и послеоперационных осложнений.

Первое массовое производство пенициллина было налажено в США в 1943 г. Этим занялась небольшая в то время компания «Пфайзер», которая ранее специализировалась на производстве лимонной кислоты. Для изготовления антибиотика был выкуплен и переоборудован завод по изготовлению льда.

Источником плесени были выбраны гнилые дыни: они давали наиболее продуктивный штамм — Penicillium chrysogenum. Колонии гриба выращивали в огромных бродильных чанах. Чтобы ускорить их рост, в питательную среду добавляли сладкий кукурузный сироп.

Для выращивания колоний не только на поверхности питательной среды, но и внутри нее в баки через шланг поступал кислород. Такая технология получения плесени получила название глубинной.

Благодаря смекалке производителей пенициллин был получен в количествах, достаточных для оказания помощи не только американским военным, но и раненым солдатам стран-союзников.

Известия о новом лекарстве, активном при различных инфекциях, дошло до СССР в самый разгар Великой Отечественной войны. Правительство страны дало срочное распоряжение создать лабораторию для получения пенициллина. В 1942 г.

под руководством профессора-микробиолога Зинаиды Ермольевой во Всесоюзном институте эпидемиологии и микробиологии ученые получили пенициллин. Антибиотик был выделен из плесневого гриба Penicillium crustosum.

Препарат на его основе получил название «крустозин».

В 1944 г. в СССР было налажено промышленное производство первого отечественного антибиотика.

Поверхностное выращивание на основе Penicillium crustosum не оправдало себя: полученный этим методом пенициллин не покрывал потребностей в лекарстве.Для масштабного производства лекарства отечественные ученые воспользовались технологией, применяемой в США. Антибиотик выделяли из колоний гриба Penicillium chrysogenum глубинным методом.

Заслуженные награды

В 1945 г. Александр Флеминг, Говард Флори и Эрнст Чейн были удостоены Нобелевской премии за открытие пенициллина. Понимая важность своего научного достижения, ученые договорились не патентовать изобретение.

Пенициллин стал предвестником эры антибиотиков. В 1943 г. Зельман Ваксман выделил стрептомицин, первый препарат, активный в отношении туберкулеза и чумы. Антибиотик образуется в результате жизнедеятельности бактерий семейства стрептомицет. В 1946 г.

из актиномицета Streptomyces erythreus ученые фармацевтической компании «Эли Лилли» получили первый макролид, эритромицин. Препарат нашел свое применение в качестве аналога пенициллина у людей с аллергией на этот антибиотик. В 1964 г.

в лабораториях «Эли Лилли» из культур Cephalosporium acremonium ученые получили препарат группы цефалоспоринов, цефалотин.

Открытие пенициллина вдохновило на дальнейшие научные подвиги и ученых СССР. В 1947 г. в стране был создан Всесоюзный научно-исследовательский институт пенициллина (позднее антибиотиков). Здесь под руководством профессора Ермольевой были получены и внедрены в производство первые отечественные образцы стрептомицина, левомицетина и бициллина.

А что сегодня?

К настоящему времени получено более 6 тыс. различных антибиотиков. Около 100 из них активно применяются в медицине. Антибиотики получают из грибов и бактерий с помощью методов химической и биохимической трансформации. Мировыми лидерами по производству антибиотиков являются США, Германия и Китай.

Каждый год ученые открывают 100—200 новых антибиотиков, но только 1—2% из них поступают в продажу после тщательных клинических испытаний. Производство этих препаратов — рискованный бизнес: достаточно часто у бактерий развивается резистентность к этим лекарствам.

Использование методов генной инженерии для синтеза новых антибиотиков приводит к созданию более мощных препаратов с минимальными побочными эффектами. Широкое применение метода позволило увеличить выход лекарственных средств и одновременно снизить затраты на производство.

Источник: https://pharmvestnik.ru/content/articles/kak-vse-nachinalosj.html

Пенициллин и антибиотики / Интересное / Статьи / Еще / Обо всем

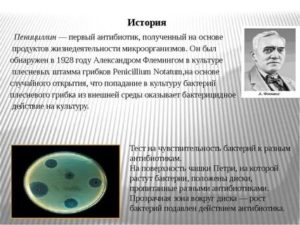

Пенициллин — первый антибиотик — полученный на основе продуктов жизнедеятельности микроорганизмов. Он был выделен в 1928 году Александром Флемингом из штамма гриба вида Penicillium notatum на основе случайного открытия: попадание в культуру бактерий спор плесневого гриба из внешней среды оказало на бактериальную культуру бактерицидное действие.

- Родина — Англия

- Производство — Америка

- Советский пенициллин

За всю историю человечества не было лекарства, которое спасло бы от смерти столько людей, сколько пенициллин. Он получил свое название от прародителя — плесневого грибка Penicillium, витающего в воздухе в виде спор. Рассказываем, что происходило в лаборатории Флеминга и как события развивались дальше.

Родина — Англия

Похожее по теме… АнтибиотикиВ 1928 году Александр Флеминг открыл первый антибиотик – пенициллин. Это лекарство произвело фурор и на долгое время стало панацеей от многих заболеваний.

МедицинОткрытием пенициллина человечество обязано шотландскому биохимику Александру Флемингу. Хотя, конечно, то, что Флеминг натолкнулся на свойства плесени, было закономерным.

Он шел к этому открытию годы.

Во время Первой мировой войны Флеминг служил военным врачом и не мог смириться с тем, что раненые после успешно проведенной операции все-таки погибали — от начавшейся гангрены или сепсиса. Флеминг стал искать средство, как предотвратить такую несправедливость.

В 1918 году Флеминг вернулся в Лондон в бактериологическую лабораторию больницы Св. Марии, в которой работал с 1906 года вплоть до самой смерти. В 1922 году пришел первый успех, чрезвычайно похожий на историю, шесть лет спустя приведшую к открытию пенициллина.

Простуженный Флеминг, только что поместивший очередную культуру бактерий Micrococcus lysodeicticus в так называемую чашку Петри, — широкий стеклянный цилиндр с низкими стенками и крышкой, — неожиданно чихнул. Через несколько дней он открыл эту чашку и обнаружил, что в некоторых местах бактерии погибли. Судя по всему — в тех, куда попала слизь из его носа при чихании.Флеминг начал проверять. И в результате был открыт лизоцим — естественный фермент слизи человека, животных и, как позже выяснилось, некоторых растений. Он разрушает стенки бактерий и растворяет их, но при этом безвреден для здоровых тканей. Не случайно собаки зализывают раны — этим они снижают риск их воспаления.

Однако лизоцим действует на большинство бактерий довольно медленно. Кроме того, он сражается не с болезнетворными бактериями, а с сапрофитами — микроорганизмами-сожителями, которые всегда присутствуют в человеке. Лизоцим регулирует, чтобы их не стало слишком много и за счет этого они не превратились в паразитов.

После каждого опыта чашки Петри положено было стерилизовать. У Флеминга же не было привычки выбрасывать культуры и мыть лабораторную посуду сразу после эксперимента. Обычно он занимался этой малоприятной работой, когда на рабочем столе накапливалось два-три десятка чашек. Предварительно он осматривал чашки.

«Как только вы открываете чашку с культурой, вас ждут неприятности, — вспоминал Флеминг. — Обязательно что-нибудь попадет из воздуха». И однажды, когда он занимался исследованием гриппа, в одной из чашек Петри обнаружилась плесень, которая, к удивлению ученого, растворила высеянную культуру — колонии золотистого стафилококка, и вместо желтой мутной массы виднелись капли, похожие на росу.

Чтобы проверить свое предположение о бактерицидном влиянии плесневого грибка, Флеминг пересадил несколько спор из своей чашки на питательный бульон в колбе и оставил их прорастать при комнатной температуре.

Поверхность покрылась толстой войлочной гофрированной массой. Первоначально она была белой, потом стала зеленой и, наконец, почернела. Вначале бульон оставался прозрачным.

Через несколько дней он приобрел очень интенсивный желтый цвет, выработав какое-то особое вещество, которое получить в чистом виде Флемингу не удалось, так как оно оказалось очень нестойким.

Выделяемое грибком желтое вещество Флеминг назвал пенициллином.

Оказалось, что даже при разведении в 500–800 раз культуральная жидкость подавляла рост стафилококков и некоторых других бактерий. Таким образом, было доказано исключительно сильное антагонистическое влияние данного вида грибка на определенные бактерии.

Обнаружилось, что пенициллин подавлял в большей или меньшей степени рост не только стафилококков, но и стрептококков, пневмококков, гонококков, дифтерийной палочки и бацилл сибирской язвы, но не действовал на кишечную палочку, тифозную палочку и возбудителей гриппа, паратифа, холеры. Чрезвычайно важным открытием было отсутствие вредного влияния пенициллина на лейкоциты человека даже в дозах, во много раз превышающих дозу, губительную для стафилококков. Это означало безвредность пенициллина для людей.

Производство — Америка

Следующий шаг был сделан в 1938 году профессором Оксфордского университета, патологом и биохимиком Говардом Флори, который привлек к сотрудничеству Эрнста Бориса Чейна. Чейн получил высшее образование в области химии в Германии. Когда к власти пришли нацисты, Чейн, будучи евреем и сторонником левых взглядов, эмигрировал в Англию.

Эрнст Чейн продолжил исследования Флеминга. Он смог получить неочищенный пенициллин в количествах, достаточных для первых биологических испытаний сначала на животных, а затем и в клинике.

После года мучительных экспериментов по выделению и очистке продукта капризных грибов удалось получить первые 100 мг чистого пенициллина.

Первого пациента (полицейского с заражением крови) спасти не удалось — не хватило накопленного запаса пенициллина. Антибиотик быстро выводился почками.Чейн привлек к работе других специалистов: бактериологов, химиков, врачей. Была сформирована так называемая Оксфордская группа.

К этому времени началась Вторая мировая война. Летом 1940 года над Великобританией нависла опасность вторжения. Оксфордская группа решает спрятать плесневые споры, пропитав бульоном прокладки пиджаков и карманов. Чейн говорил: «Если меня убьют, первым делом хватайте мой пиджак». В 1941 году впервые в истории удалось спасти от смерти человека с заражением крови — им стал 15-летний подросток.

Однако в воюющей Англии наладить массовое производство пенициллина не удалось. Летом 1941 года руководитель группы фармаколог Говард Флори отправляется совершенствовать технологию в США. На экстракте американской кукурузы выход пенициллина увеличился в 20 раз.

Затем решили поискать новые штаммы плесени, более продуктивные, чем Penicillium notatum, когда-то прилетевший в окно Флемингу. В американскую лабораторию стали присылать образцы плесеней со всего мира. Наняли девушку Мэри Хант, закупавшую на рынке все заплесневелые продукты.

И однажды Заплесневелая Мэри приносит с рынка гнилую дыню, в которой находят продуктивный штамм P. chrysogenum.

К этому времени Флори сумел убедить американское правительство и промышленников в необходимости производства первого антибиотика. В 1943 году впервые началось промышленное производство пенициллина.

Технология массового выпуска пенициллина, сразу же получившего еще и второе название — «лекарство века», была передана на предприятия Pfizer и Merck.В 1945 году выпуск фармакопейного пенициллина высокой активности составлял 15 т в год, в 1950 году — 195 т.

Советский пенициллин

В 1941 году в СССР поступили секретные данные о том, что в Англии создается мощнейший антимикробный препарат на основе какого-то вида грибков рода Penicillium.

В Советском Союзе начали немедленно работать в этом направлении, и уже в 1942 году советский микробиолог Зинаида Ермольева получила пенициллин из плесени Penicillium Crustosum, взятой со стены одного из бомбоубежищ Москвы.

В 1944 году Ермольева, после долгих наблюдений и исследований, решила испытать свой препарат на раненых. Ее пенициллин стал чудом для полевых врачей и спасительным шансом для многих раненых бойцов.

Несомненно, открытие и работы Ермольевой не менее значительны, чем работы Флори и Чейна. Они спасли множество жизней и позволяли производить пенициллин, так необходимый для фронта. Однако советский препарат получали кустарным способом в количествах, совершенно не соответствующих потребностям отечественного здравоохранения.

В 1947 году во Всесоюзном научно-исследовательском химико-фармацевтическом институте (ВНИХФИ) была создана полузаводская установка.

Эта технология в увеличенном масштабе легла в основу первых пенициллиновых заводов, построенных в Москве и Риге.

При этом получался желтый аморфный продукт низкой активности, который к тому же вызывал повышение температуры у пациентов. В то же время пенициллин, поступавший из-за границы, не давал побочных эффектов.

Купить технологии промышленного производства пенициллина СССР не мог: в США существовал запрет на продажу любых технологий, связанных с ним.Однако Эрнст Чейн, автор и владелец английского патента на получение пенициллина нужного качества, предложил свою помощь Советскому Союзу. В сентябре 1948 года комиссия советских ученых, завершив работу, вернулась на родину.

Результаты были оформлены в виде промышленных регламентов и успешно внедрены в производство на одном из московских заводов.

На церемонии вручения Нобелевской премии по физиологии и медицине, которую Флеминг, Флори и Чейн получили в 1945 году за открытие пенициллина и его лечебного эффекта, Флеминг сказал: «Говорят, что я изобрел пенициллин. Но ни один человек не мог его изобрести, потому что это вещество создано природой. Я не изобретал пенициллин, я всего лишь обратил на него внимание людей и дал ему название».

Источник: https://page.maple4.ru/inoe/stati/interesnoe/1147-peniczillin-i-antibiotiki.html