Мокрота при абсцессе легкого

Симптомы и лечение Абсцесса лёгкого (Абсцедирующая пневмония)

Абсцесс лёгкого — это гнойное воспаление в лёгочных тканях. Чаще всего болезнь возникает на фоне сильной пневмонии. Она представляет собой такое заболевание, при котором внутри организма формируются гнойники. При неблагоприятном течении эти новообразования закупоривают органы дыхательной системы своим содержимым.

Зарождение болезни

- Механизм развития (патогенез) лёгочных абсцессов имеет разнообразную бактериальную природу. Чаще всего гнойники появляются из-за распространения в ходе пневмонии стрептококков, стафилококков, микоплазмы, грибков или клебсиеллы. Очаги нагноения образуются при попадании инфекций в лёгкие.

- Патогенез во многом определяется сопутствующими неблагоприятными факторами. Сюда относятся низкие иммунные функции, сбои в дыхательной деятельности, алкоголизм, длительный приём цитостатиков и СПИД.

- На патогенезе абсцессов сказывается реакция всего организма. Если она выражена слабо, то уже начало болезни имеет хроническое течение. В развитии острой формы играют значимую роль такие факторы, как нарушение системы кровообращения и вовлечение окружающих тканей в патологию.

Симптомы

Абсцесс лёгкого в острой форме по статистике чаще поражает сильный пол в возрасте 20-50 лет. Правое лёгкое, из-за его больших параметров, воспаляется чаще. При этом абсцессы возникают в разных частях органа, хотя верхняя доля лёгких подвержена болезни сильнее.

Симптомы абсцесса лёгкого принято разделять по развитию клинической картины. Первая фаза заболевания имеет следующие признаки:

- высокая температура тела;

- кашель;

- ослабленное дыхание;

- болевые ощущения в поражённой зоне.

На данном этапе происходит расплавление лёгочной ткани и инфильтрация гноем. Бронх ещё не поражен. Симптомы нарастают около полутора недель, после чего гнойник доходит до бронха и развивается вторая стадия острого течения. Симптомы абсцесса лёгкого в этой фазе несколько видоизменяются. В частности, во время кашля начинается сильное выделение мокроты.

Особенности кашля и мокроты

- Мокрота при кашле является главным признаком второй стадии абсцесса. Когда абсцесс прорывает в бронх, кашель становится влажным.

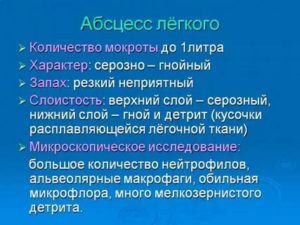

- В день из организма может выходить до 1 литра гноя через ротоглотку. Мокрота при этом имеет резкий запах гноя, жёлто-зелёный цвет и содержит прожилки крови.

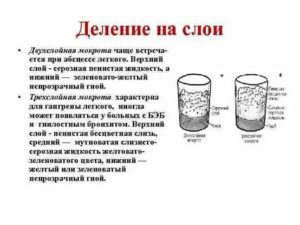

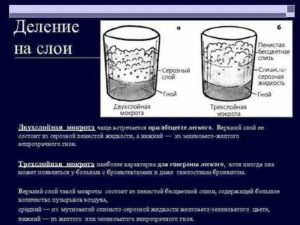

- Застоявшийся гной можно разложить на 3 слоя. Нижняя часть мокроты имеет густую консистенцию, средняя — водянистую с мутным цветом, а верхний слой отличается образованием пены.

- Анализ мокроты имеет большое значение для постановки диагноза абсцессов.

Микроскопическое исследование выявляет в гное эритроциты, лейкоциты и патогенные микробы.

Классификация

В зависимости от хода развития болезни и возможностей рецидива принято делить абсцесс на хронический и острый.

Острая форма болезни

Острый абсцесс лёгкого встречается довольно часто. Болезнь имеет несколько стадий. На этапе формирования гнойника у человека возникают жар, мигрени, одышка, потеря аппетита. Этот период может длиться от недели до месяца. На стадии вскрытия гной попадает в дыхательные пути и состояние человека ухудшается, хотя признаки интоксикации ослабевают.

Острый абсцесс лёгкого нередко развивается на фоне таких болезней, как гриппозная пневмония, тромбофлебит, повреждения лёгочной ткани в ходе травм. Патология острого течения имеет несколько стадий тяжести.

- Лёгкая степень заболевания подразумевает абсцесс с одиночной полостью и слабой перифокальной реакцией. У людей с крепким здоровьем гнойники развиваются за 10 суток, а после их вскрытия в бронх или пневмонии начинается выздоровление.

- Средняя тяжесть отличается большой зоной перифокальной реакции вокруг абсцесса. Такие гнойники чаще образуются медленно, на фоне долгой пневмонии. При этом выход гноя в бронх не приводит к достаточному опорожнению абсцесса. Часто развиваются хронические гнойники.

- Тяжёлая степень абсцессов приводит к глубокой интоксикации с поражением сердца, почек и печени. Температура тела остаётся высокой на всех стадиях, мокроты становится всё больше. Для спасения таких больных требуется вмешательство хирурга.

Хроническией абсцесс

Патология лёгких в случае отсутствия верного лечения в 10% случаев приводит к постоянным ремиссиям и обострениям. После 10 — 12 недель острой стадии развивается хронический абсцесс лёгкого. Его главный признак — развитие полости в лёгком и необратимые изменения бронхиального дерева и паренхимы. Наблюдаются пролиферация соединительных тканей, деформирующий бронхит и бронхоэктаз.

У больного могут развиться лёгочная гипертензия, иммунодефицит, нарушения обмена веществ и энергии. Внешний вид человека также изменяется, поскольку грудь становится больше, а кожа сильно бледнеет. Хронический абсцесс лёгкого вызван теми же возбудителями, что и острый: стафилококками, грамотрицательными палочками.

Помимо неверного курса лечения, его развитию способствуют множественные деструкции в отделе лёгкого, наличие в полости абсцесса секвестров (наполненных слизью кист) и образование плевральных сращений в поражённом сегменте.

Как отличить абсцесс от гангрены

Сегодня некоторые учёные склонны полагать, что абсцесс и гангрена в области лёгкого представляют собой разные стадии одинакового процесса.

Нагноительный процесс протекает в лёгких неоднородно, поскольку большую роль играет реактивность организма.

Большинство же специалистов сходятся во мнении, что абсцесс лёгкого — совершенно отличное от гангрены заболевание, у которого особенная картина развития и своя тактика лечения.

- Гангрена в области лёгких отличается обширным распространением из-за недостаточной защиты организма. Абсцесс, в свою очередь, имеет нагноение лишь в ограниченном очаге.

- Микрофлора мокроты при гангрене и абсцессах имеет общую природу в виде симбиоза гноеродных микробов. Однако абсцессы могут развиваться не только в результате осложнения пневмонии и стафилококковых инфекций. Гнойники появляются и при аспирации инородного тела, а также из-за закупорки бронхов частицами пищи и слизью. Спровоцировать абсцесс может эмболия сосудов лёгкого.

- Гангрена сопровождается омертвением лёгочной ткани. Поэтому признаки болезни отличаются от абсцессов: помимо грудных болей и мокроты, наблюдаются запах изо рта, дрожание голоса, хрипы, а также анемия.

- Осложнения после гангрены более локальные, чем от абсцессов. Первая болезнь может привести к прорыву гноя в плевру и кровотечениям, а после абсцесса лёгкого гнойники могут поражать ткани мозга.

Сходства и отличия с пневмониями

Абсцедирующая пневмония (второе название болезни) представляет собой разновидность лёгочного воспаления и часто является причиной созревания абсцессов. Анаэробные бактерии являются основной причиной болезни, попадая в носоглотку и мокроту.

- Гнойная пневмония диагностируется на основе рентгена и компьютерной томографии лёгких. Основное отличие гнойника лёгкого от абсцедирующей пневмонии у взрослых — это размер полости с жидкостью. Абсцесс имеет диаметры больше 2 см, а при гнойной пневмонии наблюдаются мелкие и множественные очаги.

- Пневмония абсцедирующего типа распространяется воздушно-капельным путём. Поэтому даже кратковременного общения с больным бывает достаточно для попадания заражённой микрофлоры в организм здорового человека. Также возможен гематогенный путь — попадание возбудителей в лёгкие с кровотоком.

- Симптомы пневмонии зависят от типа патогена, вызвавшего болезнь. Анаэробная инфекция развивается в ходе нескольких недель или даже месяцев. Наблюдаются лихорадка, кашель с отхождением мокроты, потеря веса. Возможны плеврит и кровохарканье при грибковом поражении. Смешанная инфекция у взрослых проявляется как типичное бактериальное воспаление лёгких.

- Лечение пневмонии проходит на фоне приёма антибиотиков и иммуномодуляторов в течение 4 — 16 недель. Основными препаратами являются средства с клиндамицином и добавлением цефалоспоринов. Стартовая терапия предполагает лекарства с метронидазолом и аминопенициллинами.

На очаг инфекции у взрослых можно воздействовать с помощью бронхоскопии и торакоцентеза — прокалывания грудной клетки. Большую роль в ходе лечения играет удаление из крови всех токсинов — гемосорбция. В этих же целях проводят УФО крови и плазмафарез.

Диагностика на рентгене

Частью клинического обследования больного с абсцессами является анализ по рентгенограмме. Он позволяет определить наличие полостей и их положение, инфильтрацию лёгочной ткани, зарождение плеврита и эмпиемы.

- На ранней стадии болезни сложно выявить гнойники рентгенологически. Пока не произошло прорыва в бронхи, абсцессы напоминают развитие очаговой пневмонии. На снимке виден участок с сильным затемнением лёгкого и неровными краями.

- После возникновения сообщения с бронхом картина меняется. На рентгенограмме видна полость с горизонтальным положением жидкости и газа, похожего на полукруг светлых оттенков. Абсцесс на снимке имеет овальную форму.

- Чтобы выяснить размеры полости, рекомендуют делать снимки на разных стадиях её заполнения гноем, например, до и после отхаркивания. Также можно делать рентген в нескольких проекциях.

- Явные признаки абсцесса при снимках в прямой и боковой проекциях — это круглые тени, большие лимфоузлы, толстые стенки гнойных очагов. Когда гнойник полностью прорывается в бронхи, стенки полости истончаются.

Лечение

- Острое течение абсцессов имеет консервативное лечение. Пациенту необходимы правильное белковое питание, витаминные комплексы и переливание крови.

- При отходе мокроты требуется дренирование гнойного очага в лёгких. Больной должен находиться в определённом положении, а лишнюю жидкость отсасывают бронхоскопом.

- В рамках лечения ввод антибиотиков происходит зондированием бронхов или с помощью прокола трахеи. При назначении таких процедур важно учитывать чувствительность микрофлоры.

- Операцию по рассечению лёгкого — пневмотомию — назначают при абсцессах гангренозного типа или невозможности дренажа.

В процессе лобэктомии хронический абсцесс у взрослых удаляют вместе с лёгочной долей.

Подводим итоги

- На образование абсцессов или гнойников оказывают влияние различные бактерии. Они попадают в лёгкие человека воздушно-капельным способом или вместе с кровью. На развитие подобной микрофлоры влияют иммунные силы организма, сопутствующие заболевания и вредные привычки.

- Боли в груди, жар, кашель и одышка свидетельствуют о первой стадии острой формы абсцесса. Когда гнойник разрывается и жидкость проникает в бронх, появляется густая зелёная мокрота с неприятным запахом.

- Острое протекание абсцесса имеет три степени тяжести. В некоторых случаях для окончательного излечения требуется хирургическое вмешательство. В противном случае развивается хронический процесс, осложнённый постоянными рецидивами.

- Абсцесс лёгкого диагностируют, в отличие от гангрены, ограниченной областью распространения, широкими осложнениями и набором провоцирующих факторов. От гнойной пневмонии абсцессы отличают по размерам гнойников.

- Диагностируют гнойные воспаления с помощью рентгена. Лечение проходит с помощью антибиотиков, отхаркивающих препаратов, а также различных процедур по очищению бронхов и крови.

Рекомендации эксперта

- В народной медицине существует несколько средств для дополнительного лечения абсцессов. В частности, хорошо помогает морковный сок с мёдом, который употребляют по половине стакана около 6 раз в сутки и запивают молоком.

- Белковая диета при заболеваниях дыхательной системы требует частого употребления таких продуктов, как яйца, творог, мясо и рыба. Важно ограничивать количество жиров в рационе.

- Диагностировать абсцесс в области лёгкого можно не только на основе анализа мокроты и рентгенограммы. Большую роль играют анализ мочи, биохимические показатели крови. В сложных случаях проводят ЭКГ, пункцию плевральной полости и спирографию.

Источник: http://ovdohe.ru/pnevmonii/vidy/abscess-legkogo.html

Абсцесс легкого: симптомы, патогенез, причины, этиология, мокрота и что в ней можно обнаружить

Абсцессом легкого называют образование очага воспаления в паренхиме легких, в котором происходит постепенный распад легочной ткани с последующим появлением полости, заполненной гноем. Возбудителями заболевания являются болезнетворные бактерии, проникающие в орган через бронхи.

Это – золотистый стафилококк, синегнойная палочка, анаэробные и грамотрицательные аэробные микроорганизмы.

Абсцесс может быть одиночным или множественным, развиваться в одном (односторонний) или двух легких (двусторонний), быть центральным (в середине легкого) или периферическим (на краях).

Важно! Если у больного начинаются воспалительные процессы в области гортани и носа, то риск появления абсцесса значительно возрастает.

Причины

Этиология заболевания рассматривает собой развитие воспалительного очага начинающегося с процесса инфильтрации ткани легких (скопление веществ и частиц, ей не присущих). Процесс растворения инфильтрата в гное происходит от центра к краям. Гнойную полость обволакивает грануляционная ткань, препятствующая выходу гнойного содержимого.

Внимание! Длящийся долгое время инфекционный процесс приводит к зарастанию капсулы фиброзной тканью. Это – опасное состояние, приводящее к хроническому течению заболевания, при котором гнойный процесс продолжается неограниченное время (более 6 месяцев).

При благоприятном течении событий (когда заболевание протекает в острой форме и длится менее 6 месяцев) образование разрывается, и гной расходится по бронхиальным ветвям. У больного появляется сильный кашель, благодаря которому мокрота постепенно выходит из организма. Стенки пустой капсулы спадаются, и на ее месте образуется рубец, зарастающий соединительной тканью.

Патогенез

Развитию патологии способствуют сопутствующие заболевания:

- сахарный диабет;

- пневмония;

- хронический бронхит;

- тонзиллит;

- гингивит;

- пародонтоз;

- инфаркт легкого;

- рак легких;

- затяжной грипп;

- множественный кариес и др.

Для людей, страдающих алкоголизмом, существует опасность сильной интоксикации, при которой возникает рвота. Если рвотные массы попадают в дыхательные пути, то они могут стать причиной развития абсцесса. Гнойная полость в легких может образоваться в результате аспирации инородных тел, сильных ушибов, закрытых переломов ребер, проникающих грудных ранений.

Важно! При развитии тяжелого инфекционного процесса, сопровождающегося сепсисом, есть вероятность появления очагов воспаления и в легких.

Мокрота при абсцессе легкого

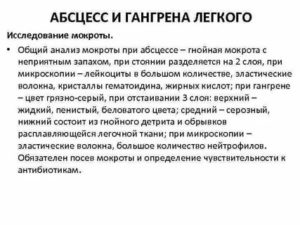

Люди, страдающие хроническим бронхитом, в период обострения откашливают прозрачную густую или светло-желтую мокроту (при абсцессе легкого в мокроте можно обнаружить незначительную примесь гноя). При диагностике абсцесса легкого объем откашливаемой жидкости из легких достигает от 200 мл до 1 литра за сутки, при этом:

- Присутствие гнилостной микрофлоры в очаге воспаления делает отделяемый экссудат настолько зловонным, что находиться в одной палате с больным просто невозможно.

- Мокрота окрашена в желто-коричневый, зеленый цвет и имеет густую консистенцию.

- При отстаивании жидкости на дне емкости можно увидеть частицы тканевого детрита – нижний слой имеет сероватый оттенок; средний слой – желтый, что указывает на присутствие в слюне большого количества гноя; верхний – это пенящаяся серозная жидкость.

- Если процесс воспаления затрагивает легочную плевру, то гнойное расплавление мелких сосудов ведет к появлению легочного кровотечения, из-за чего мокрота может содержать кровянистые нити.

При простудных заболеваниях, когда инфекция распространяется на трахею и легкие, у больного периодически возникают приступы кашля с отделением мокроты, длящиеся несколько минут.

Когда разрывается гнойная капсула при абсцессе, человек кашляет практически непрерывно и вынужден постоянно носить с собой емкость для сплевывания экссудата.

Но чувство возвращения «второго дыхания» и бодрого самочувствия гораздо важнее для пациента, и он готов пережить эти неприятные моменты, потому что у него появляется реальный шанс на выздоровление.

Диагностика

Комплексная дифференциальная диагностика позволяет обнаружить развивающийся очаг воспаления еще на ранней стадии и принять меры по его скорейшему устранению. Для этого существуют следующие способы исследования:

- Внимательный внешний осмотр и опрос больного, изучение его истории болезни.

- Рентгенография или рентгенологические признаки (на снимках отчетливо видны темные пятна с четкими границами, указывающие на то, что капсула прошла процесс «созревания» и вот-вот может разорваться). При поступлении гноя из пораженного участка в бронхиальные ветви специалист может оценить количество экссудата, от которого организм начнет избавляться через органы дыхания.

- Бактериоскопия и бакпосев мокроты позволяют определить видовую принадлежность возбудителей болезни, их количество, а также их восприимчивость к разным группам антибиотиков.

- МРТ (магнито-резонансная томография), КТ (компьютерная томография) дополняют данные, полученные при рентгенографии.

- Общие анализы мочи, кала, крови – изменения в их составе и повышенной содержание лейкоцитов указывают на воспалительный процесс.

- Биохимический анализ крови – повышение уровня сиаловых кислот, гаптоглобинов, фибрина, серомукоида сообщают, что предположения врачей относительно абсцесса подтверждаются.

- Фибробронхоскопия – метод исследования, дающий возможность оценить состояние легких изнутри. В органы дыхания вводится специальный прибор – бронхоскоп, который переводит изображение на монитор. Врач может воочию убедиться в наличии или отсутствии абсцесса.

Большое количество отделяемой мокроты из легких может указывать не только на абсцесс легких, но и на заражение туберкулезом, синусит, грибковое поражение, бронхиальную астму.

Внимание! Первые тревожные признаки нельзя игнорировать. Пытаться с ними справиться самостоятельно народными средствами – значит, потерять драгоценное время, которое при таких тяжелых состояниях, как сепсис или обширное внутреннее кровотечение, идет буквально на секунды.

Самое верное решение – срочное обращение к квалифицированным специалистам, которые проведут детальную диагностику и назначат оперативные методы лечения.

Источник: https://vdoh.site/abscess-legkogo/simptomy.html

Абсцесс легкого – опасное осложнение инфекций дыхательной системы

Заболевание требует тщательной диагностики

Одним из распространенных осложнений инфекционных процессов в органах дыхания является абсцесс легкого. Эта патология представляет собой неспецифическое воспаление легочной ткани, характеризующееся ее расплавлением и образованием отграниченной гнойно-некротической полости.

Причины и механизм развития

Легочный абсцесс – неспецифическое полиэтиологическое заболевание.

Его причиной может стать:

- бронхогенная инфекция (чаще пневмония), вызванная золотистым стафилококком, пневмококком, стрептококком, неспорообразующими анаэробами и другими микроорганизмами;

- аспирация рвотными массами, которая может произойти при потере сознания или алкогольном опьянении;

- инфаркт легкого, возникающий вследствие эмболии одной из ветвей легочного ствола;

- прямое повреждение или проникающее ранение грудной клетки.

причина абсцедирования – воспаление легкихОбратите внимание! Риск развития абсцесса легкого возрастает при наличии очагов хронической инфекции – пародонтозе, тонзиллите, отите и др., а также у больных с бронхоэктатической болезнью и сахарным диабетом.

В патогенезе заболевания выделяют ряд последовательных стадий:

- Ограничение участка воспалительной инфильтрации соединительной тканью.

- Гнойное расплавление инфильтрата (в направлении от центра к периферии), формирование полости расплавления;

- При благоприятном исходе – облитерация полости, пневмосклероз.

- При неблагоприятном исходе – хронизация воспалительного процесса.

Образование полости, заполненной гноем, сопровождается расплавлением легочной ткани

Еще больше информации о механизме формирования абсцесса, его симптомах, методах диагностики и лечения вы узнаете из видео в этой статье.

Клинические проявления

Клиника абсцесса легкого неодинакова на всем протяжении болезни. В ее течении выделяют две стадии: первая характеризуется непосредственным формированием полости, заполненной гнойными массами, а вторая – ее вскрытием и отходом экссудата.

Во время формирования полости расплавления больной может жаловаться на:

- повышение температуры тела, часто – гектическая лихорадка;

- озноб;

- одышку;

- нарушения дыхания;

- боль в грудной клетке;

- кашель: сначала сухой и непродуктивный, а затем сопровождающийся выделением гнойной мокроты.

При вскрытии полости легочного абсцесса наблюдается усиление описанных выше симптомов, а также выделение обильной гнойной мокроты.

Обратите внимание! Отграничение области гнойного воспаления серозной оболочкой говорит об активной работе иммунной системы.

Хроническая форма заболевания развивается у пациентов со сниженным иммунитетом, сопутствующими соматическими патологиями, а также при неправильном лечении острой формы болезни.

Она характеризуется длительным волнообразным течением, при котором выраженные симптомы абсцесса легких сменяются периодами относительного благополучия.

При этом больной может предъявлять жалобы на:

- повышенную утомляемость;

- потерю веса, истощение;

- приступообразный лающий кашель;

- выделение большого количества мокроты с неприятным запахом;

- одышку;

- повышенную потливость.

При хронической интоксикации на первый план выступают признаки астенииОбратите внимание! О хронизации процесса говорят в случае, если он не завершается в течение 2 месяцев и более.

Возможные осложнения

Помимо хронизации легочный абсцесс может осложняться:

- гнойным плевритом;

- пиопневмотораксом;

- легочным кровотечением;

- гематогенным распространением инфекции с формированием множественных гнойников по всему организму;

- сепсисом и бактериемическим шоком.

При бактериемии возникает множество гнойных очагов по всему организму

При несвоевременной диагностике и лечении сохраняется достаточно высокий риск летального исхода. В настоящее время абсцесс и гангрена легкого приводят к гибели 5-10% больных.

Дифференциальная диагностика

Дифференциальный диагноз абсцесса легкого проводится с заболеваниями, которые могут привести к формированию полостей в тканях дыхательной системы:

- туберкулезом;

- онкопатологией;

- кистозными образованиями;

- бронхоэктазией;

- аспергиллезом;

- острой деструктивной пневмонией;

- инфарктом легкого.

В отличие от абсцесса, туберкулезные инфильтраты сопровождаются менее выраженной клинической картиной, отсутствием гнилостного запаха у мокроты. Важные рентгенологические признаки, указывающие на инфицирование МБТ – отсутствие горизонтального уровня жидкости и свежие очаги отсева неподалеку от инфильтрата.

Кроме того, возможно обнаружение в анализе мокроты палочки Коха – возбудителя специфической инфекции.

Очаговый туберкулез на рентгенограмме имеет очаги отсева и дорожку к корням легкогоА как определить, что именно у пациента, рак легкого или абсцесс? Во время дифференциальной диагностики этих заболеваний обращают внимание на то, что первый чаще встречается у пожилых пациентов (старше 50-60 лет), характеризуется бессимптомным течением и практически полным отсутствием мокроты.

Рентгенологически раковая опухоль определяется как бесформенное бугристое затемнение с просветлением в центре. Микроскопия мокроты или бронхиальных смывов позволяет обнаружить в биоматериале атипичные клетки.

Раковая опухоль на рентгене имеет нечеткие края

Принципы лечения

Тактику терапии заболевания определяют особенности его течения. Она сможет осуществляться как консервативным, так и хирургическим методом. Однако в любом случае лечение абсцесса легкого проводится в стационаре (обычно в пульмонологическом отделении).

Консервативная терапия заключается в:

- соблюдении постельного режима;

- регулярном придании телу одного из дренирующих положений (см. фото);

- приеме противомикробных средств;

- иммунотерапии;

- по показаниям назначают антистафилококковый гамма-глобулин.

Дренирующие положения телаОбратите внимание! Прием антибиотиков при легочном абсцедировании должен быть начат незамедлительно. Как правило, сначала назначают один из препаратов широкого спектра действия. После получения результатов чувствительности возбудителя к АБ план лечения может быть скорректирован.

В случае, если естественное дренирование осуществляется с трудом, больному показано проведение бронхоальвеолярного лаважа – лечебной бронхоскопии с аспирацией полостей распада и промыванием их растворами антисептиков. Также возможно введение непосредственно в гнойную полость противомикробных препаратов.

Методика бронхоальвеолярного лаважа

При неэффективности консервативного лечения, а также при развитии осложнений проводится операция – резекция легкого, то есть иссечение абсцесса вместе с расположенной рядом тканью.

Прогноз для пациента

Благоприятное течение заболевания сопровождается полным очищением полости от гнойного экссудата и рассасыванием инфильтрата. Со временем серозная оболочка теряет свои округлые очертания, а затем и вовсе перестает определяться на рентгене. В среднем полное выздоровление наступает через 2,5-3 месяца.

При своевременно начатом лечении прогноз заболевания благоприятный

К сожалению, методов специфической профилактики патологии не существует. Снизить вероятность ее развития можно, если своевременно лечить бронхиты и пневмонии, бороться с очагами хронической инфекции, избегать попадания в дыхательные пути инородных тел и жидкостей. Также важным аспектом в уменьшении уровня заболеваемости можно считать борьбу с алкоголизмом.

Причины патологии

3 месяца назад заболел: повысилась температура, начался кашель. Думал, простая простуда, лечился как обычно – Парацетамолом, пил таблетки от кашля. Потом стало хуже, температура держалась на уровне 40-41 градусов, плохо сбивалась, началась одышка.

Положили меня в больницу, сделали рентген, оказалось – в правом легком абсцесс.

Сейчас колют антибиотики, чувствую себя намного лучше. Но у меня есть пару вопросов.

Это же инфекционное заболевание, так? Значит, я заразился им от кого-то? Могу ли я заболеть им повторно?

Здравствуйте! Острый абсцесс скорее является осложнением инфекционного заболевания – бронхита, бронхиолита или пневмонии.

Действительно, в ваш организм попал какой-то возбудитель (вероятно, воздушно-капельным путем) и вызвал воспаление нижних дыхательных путей, которое вы приняли за простуду. Без должного лечения иммунитет не смог самостоятельно справиться с инфекцией и «отреагировал» на нее подобным образом – формированием полости, заполненной гноем.

Повторное абсцедирование легочной ткани возможно. Чтобы избежать этого, старайтесь следовать принципам ЗОЖ и своевременно лечите инфекции легких.

Рентгенодиагностика заболеваний дыхательной системы

Мой сынок тяжело заболел, нас положили в больницу. У врача есть подозрение на пневмонию и абсцесс в легком. Настаивает на рентгеновском снимке.

Можно ли делать рентген грудничкам, ведь ему всего 5 месяцев?

Здравствуйте! Рентген нужно сделать обязательно. Так врач сможет поставить точный диагноз и назначить верное лечение.

За сына не переживайте: современные рентген-установки предусматривают минимальную дозу облучения.

Читать далее…

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/59bf9ecc9d5cb3ee0df4e084/5a3a1d58f4a0ddb6fda49b20

Абсцесс легкого

Абсцесс легкого (лат. Abscessus pulmonum) представляет собой гнойное расплавление легочной ткани в виде ограниченного очага, окруженного воспалительным валиком.

Абсцесс легкого – причины (этиология)

Специфического возбудителя легочных нагноений нет. Этиологическим фактором при абсцессе легких, в развитии нагноительного процесса в легких является смешанная, преимущественно кокковая флора (стрептококки, стафилококки, пневмококки).

В ряде случаев абсцесс легких бывает связан с аутоинфекцией микробами, являющимися сапрофитами верхних дыхательных путей. Эти микробы, попав в легкие, могут стать патогенными и вызвать нагноения различного характера и распространенности.

Развитие нагноительного процесса в легких и его интенсивность зависят в свою очередь от реактивности легочной ткани и реакции всего организма.

Абсцесс легкого – механизм возникновения и развития (патогенез)

Пути проникновения инфекции в легкие различны. Профессор С. И. Спасокукоцкий разделил легочные нагноения на 6 групп:

- эмболические;

- обтурационные;

- аспирационные;

- матапневмонические, возникающие как исход пневмонии;

- паразитарные (эхинококк, актиномикоз);

- травматические.

Чаще всего гнойный процесс в легких развивается как исход пневмонии или осложнение бронхоэктазов, что составляет 68% всех легочных нагноений. Эта группа так называемых вторичных абсцессов легких, когда преобладает бронхогенный путь распространения инфекции.

Первичный абсцесс легкого обычно возникает остро при ранениях грудной клетки, аспирации инородных тел, после операции на верхних дыхательных путях (удаление миндалин и т. д.). Возможно также развитие абсцесса гематогенным или лимфогенным путем, когда инфекция заносится в легкие из отдаленного гнойного очага в организме.

Расплавление легочной ткани (абсцесс легкого) может произойти и без участия микробов. Например, при распадающихся опухолях или инфарктах легкого может образоваться полость в результате нарушения кровообращения в определенном участке. В таких случаях омертвение легочной ткани предшествует нагноению.

Абсцесс легкого – патологическая анатомия

Абсцесс легкого характеризуется наличием или множественных гнойников, расположенных в одном или обоих легких. Посла опорожнения абсцесса образуется полость.

Вокруг полостей имеются воспалительные инфильтраты. При расплавлении легочной ткани, острые абсцессы окружены тонким воспалительным валиком, хронические – фиброзной капсулой.

При длительном течении заболевания развивается склероз окружающей легочной ткани.

Абсцесс легкого – симптомы (клиническая картина)

В клинической картине абсцесса легких различают два периода:

- до вскрытия абсцесса;

- после вскрытия абсцесса.

Первый период, когда происходит формирование абсцесса, имеет в разных случаях различную длительность, но в среднем продолжается 10-12 дней.

В начале заболевания больные жалуются на общее недомогание, слабость, озноб, кашель со скудной мокротой, боль в грудной клетке.

При расплавлении легочной ткани, наблюдается лихорадка, сначала умеренно высокая, потом постепенно становится ремитирующей, а затем гектической. Даже при небольших абсцессах отмечается одышка.

При пальпации грудной клетки в некоторых случаях определяется болезненность по межреберьям на больной стороне. Этот симптом связан с вовлечением в процесс костальной плевры.

Может быть, отставание в акте дыхания одной половины грудной клетки, соответствующей воспалению. Голосовое дрожание зависит от локализации очага воспаления.

При периферическом расположении ое дрожание нередко усилено, а при глубоком – не изменено.

При перкуссии можно определить притупление перкуторного звука на больной стороне, особенно при метапневмонических абсцессах.

Выслушивание в начальных стадиях и при глубоко расположенных абсцессах отклонений от нормы не обнаруживает.

При более поверхностно расположенном абсцессе дыхание над зоной поражения везикулярное ослабленное, иногда с бронхиальным оттенком. В некоторых случаях определяются жесткое дыхание и рассеянные сухие хрипы.

Важным объективным критерием в диагностике абсцесса легкого является картина крови. Характерным считается нейтрофильный лейкоцитоз (15000-20000 в 1 мм3) со сдвигом влево, а иногда вплоть до миелоцитов, и значительное ускорение РОЭ. В моче может быть обнаружено небольшое количество белка (до 0,33%).

При расплавлении легочной ткани, исследование мокроты до вскрытия абсцесса ничего характерного не дает.Рентгенологическая картина абсцесса в первом периоде заболевания почти ничем не отличается от обычной пневмонии или туберкулезного инфильтрата: определяется крупноочаговое затемнение с неровными краями и нечеткими контурами.

Клиника второго периода абсцесса легкого начинается с прорыва гнойника в бронх. Между первым и вторым может быть переходный период, характеризующийся усилением основных клинических симптомов (более высокая лихорадка с большими суточными колебаниями, сильный кашель, одышка, боли в грудной клетке и т.д.).

Прорыв гнойника в бронх, при абсцессе легких, сопровождается внезапным обильным (полным ртом) выделением гнойной, а иногда зловонной мокроты, разделяющейся при стоянии на 2-3слоя: слизистый, серозный и гнойный.

В дальнейшем суточное количество мокроты определяется величиной полости и колеблется от 200 мл до 1-2 литров.

При абсцессе легкого, при осмотре обращает на себя внимание лихорадочный вид больного. При вовлечении в процесс плевры наблюдается отставание больной половины грудной клетки при дыхании.

После опорожнения полости от гноя в зависимости от ее локализации и величины физикальные данные могут быть различными. При перкуссии при больших и поверхностно расположенных абсцессах определяется тимпанит.

Дыхание может быть жестким (как при не вскрывшемся абсцессе), бронховезикулярным или бронхиальным, а при крупных содержащих воздух полостях с наличием отводящего бронха – амфорическим.

Обычно на ограниченном участке выслушиваются звонкие влажные средне- и крупнопузырчатые хрипы. Если одновременно обнаруживается диффузный бронхит с большим количеством хрипов, это затрудняет определенно локализации гнойника.При абсцессе легкого, в крови отмечается лейкоцитоз с нейтрофилией и сдвигом влево и ускорение РОЭ. В тяжелых, длительно текущих случаях развивается железодефицитная анемия.

Ценные сведения дает исследование мокроты. При стоянии она делится на три слоя: верхний – пенистый, слизистый, средний – большой, жидкий, серозный и нижний – гнойный.

При микроскопическом исследовании мокроты, кроме большого количества лейкоцитов и эритроцитов, находят эластические волокна, а также кристаллы холестерина и жирных кислот. О прекращении распада легочной ткани судят по отсутствию в мокроте эластических волокон.

Бактериальная флора обильная, чаще кокковая; при лечении антибиотиками становится скудной.

Рентгенологическое исследование после опорожнения полости дает характерное просветление с уровнем жидкости, который меняется в зависимости от положения больного.

Если дренажный бронх располагается у дна полости, что бывает при абсцессах верхушек легких, то уровень жидкости не определяется. Это связано с тем, что все содержимое полости стекает и выводится через отводящий бронх.

При расплавлении легочной ткани, полость абсцесса со всех сторон окружена каймой воспалительной ткани с размытым наружным контуром. При множественных абсцессах отмечается несколько уровней.

Клиническое течение абсцесса легкого и его заживление зависят от локализации полости, возможности ее опорожнения и сопутствующих осложнений.

Большая часть абсцессов излечивается с образованием очагового пневмосклероза на месте бывшей полости, но в 30-40% случаев излечение не наступает, и они становятся хроническими.

Затяжному течению нагноения способствуют хронические заболевания легких (бронхоэктатическая болезнь, пневмосклероз, рак легких и т. д.). Различают следующие осложнения абсцесса легких:

- прорыв гнойника в плевральную полость с развитием пиопневмоторакса;

- легочное кровотечение;

- возникновение новых абсцессов легких;

- метастазы абсцессов в мозг, печень, селезенку и другие органы.

- Возникающие осложнения утяжеляют клиническое течение легочных нагноений и ухудшают прогноз заболевания.

Абсцесс легкого – лечение

Лечение абсцесса легкого должно начинаться с соблюдения постельного режима в условиях стационара. Больные должны получать калорийную пищу с достаточным количеством белков и витаминов.

Кроме того, необходимы общеукрепляющие мероприятия: повторные переливания крови небольшими порциями, по 200 мл, внутривенные вливания глюкозы, назначение препаратов кальция и т. д. Как можно раньше нужно начинать лечение антибиотиками и сульфаниламидами. Сульфаниламидные препараты нужно назначать в достаточных дозировках и продолжительно.

Антибиотики, кроме перорального и внутримышечного применения, вводят внутритрахеально или в виде аэрозоля (1-2 раза в день в течение 2-4 недель).

Симптоматическое лечение при абсцессе легкого, состоит в назначении отхаркивающих и разжижающих мокроту препаратов, бронхолитиков (эфедрин, но-шпа) и др. Большое значение при абсцессе легких имеет создание дренажа для лучшего опорожнения полости: больной должен найти такое положение, при котором хорошо отходит мокрота, и занимать его 2-3 раза в день по 30-60 мин.Также неплохо зарекомендовала себя физиотерапия при абсцессе легкого.

При отсутствии улучшения под влиянием консервативной терапии через 1-2 месяца нужно ставить вопрос о хирургическом вмешательстве. Если процесс быстро прогрессирует, особенно при наличии большого распада, то оперируют через 2-3 недели. Операция состоит в удалении доли, а при множественных абсцессах – иногда и целого легкого.

Абсцесс легкого – профилактика

Специфической профилактики абсцесса легкого нет. Неспецифической профилактикой является своевременное лечение пневмонии и бронхита, санация очагов хронической инфекции и предупреждение аспирации дыхательных путей. Так же важным аспектом в снижении уровня заболеваемости является борьба с алкоголизмом и курением.

Источник: https://dreamsmedic.com/encziklopediya/vnutrennie-zabolevaniya/absczess-legkix.html