Кратковременная остановка дыхания у детей

Что такое апноэ у грудничка: причины задержки и остановки дыхания

Под апноэ понимают непроизвольную остановку дыхания, связанную с внутренними причинами организма.

Синдром характеризуется опасными симптомами и требует неотложной помощи, поскольку недуг чаще всего случается во время сна, когда человек не может контролировать ни себя, ни процессы дыхательной системы.

Апноэ у новорожденных может встречаться в младенческом возрасте, сразу после рождения, также в некоторых случаях развивается у ребенка спустя годы.

Недоношенные дети чаще подвержены синдрому апноэ

Что такое синдром апноэ

Что это такое апноэ у новорожденных – остановка дыхания более, чем на 20 секунд, или на 10 секунд с сопутствующей брадикардией. Данного промежутка времени достаточно, чтобы у малыша возникла гипоксия, которая вызывает повреждение головного мозга.

Апноэ у младенцев, рожденных раньше срока, – наиболее частый симптом, поскольку у них недоразвиты дыхательная система и центр регуляции дыхания. Проходить приступы начинают ближе к 40-45 неделям жизни грудничка, по мере взросления его нервной системы.

Важно! Если синдром случился, не стоит проводить диагностику и лечение в домашних условиях. Все необходимые манипуляции должен осуществлять специалист и назначать необходимые мероприятия для последующего улучшения состояния.

Дети, которые старше года, переживают остановку дыхания во сне по причине обструкции дыхательных путей: это либо патология, либо врожденное нарушение. Здесь необходимо делать мониторинг и устранять вероятные причины.В зоне риска груднички с родовыми травмами, рожденные раньше срока и с нарушениями центральной нервной системы.

Виды

Нормальная частота дыхания у новорожденных детей

Прерывистое дыхание у новорожденного особенно пугает родителей, поскольку можно и не заметить, что у ребенка начался приступ. Несмотря на то, что за ночь в первое время мама просыпается на кормления крохи по несколько раз, она может не успеть оказать первую помощь при апноэ.

Выделяют следующие виды:

- Центральный. В данном случае нарушена деятельность основного дыхательного центра. В момент синдрома мышцы не получают импульс, который стимулирует их двигательную активность. Часто такой вид встречается у детей, переживших родовую травму.

Родовая травма младенца

- Обструктивный. Такой вид случается при обструкции путей дыхания, воздух поступает неравномерно, ввиду чего у малыша грудная клетка двигается характерным приступу образом. У детей с заячьей губой апноэ чаще всего такого вида.

Заячья губа у младенца

- Смешанный. Начинается с центрального, затем приступ переходит в обструктивный вид. Это одна из самых сложных для диагностики и лечения категория.

Обратите внимание! Обструктивные приступы больше всего распространены у детей в возрасте 2-8 лет.

Причины возникновения патологии

Почему новорожденный ребенок во сне задерживает дыхание

Остановка дыхания у новорожденных происходит при различных обстоятельствах.

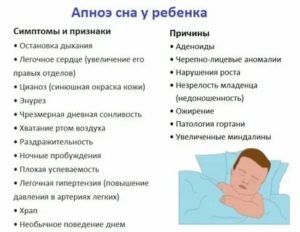

Причины апноэ обструктивного вида у недоношенных новорожденных:

- Аномально увеличен язык, или макроглоссия.

- Мускул гортани непроизвольно сокращается – ларингоспазм.

- Рост хрящей и костей замедлен – ахондроплазия.

- Паралич или травмы задней мышцы гортани.

- Увеличены миндалины.

- Ожирение ребенка или взрослого.

- Врожденная недоразвитость языка.

Младенец с лишним весом

Если это центральный вид, то причины следующие:

- Роды раньше срока – недоношенность.

- Травмы головного и спинного мозга при родах.

- Низкий уровень глюкозы в крови.

- Нарушения обмена газов в альвеолах.

- Эпилепсия.

- Инфекции вирусного или бактериологического характера.

- Анемия.

- Аритмия.

- Сепсис.

Неонатальный сепсис

Дополнительная информация. Диагноз задержки дыхания у новорожденных идиопатического типа ставят очень редко, в том случае, если причину синдрома выявить невозможно.

Причины смешанного вида апноэ:

- Патологические заболевания сердца.

- Переохлаждение или перегрев организма.

- Недостаток кальция или глюкозы.

- Последствия употребления алкоголя или наркотиков во время беременности матерью.

Симптоматика

У ребенка отекают глаза после сна — возможные причины, симптомы

Что такое ночной приступ апноэ у грудничков – это реакция организма на фоне общего расслабления мышц. Обычно ребенок сразу просыпается, поскольку ощущает кратковременную гипоксию. Он сильно пугается, поэтому происходит выброс адреналина, это, в свою очередь, негативно сказывается на отдыхе и нервной системе.

Какие характерные симптомы:

- сильный храп;

- дыхание отсутствует 10 и более секунд;

- малыш дышит ртом;

- обильное потоотделение;

Потливость грудничка во время сна

- беспокойный сон;

- головная боль в течение дня;

- сниженная динамика развития.

Как итог, кроха постоянно недосыпает, развиваются капризность и раздражительность. В дальнейшем снижаются аппетит, вес и активность ребенка.

Обратите внимание! Приступы задержки дыхания часто проявляют себя в момент фазы быстрого сна, поэтому могут быть и незамеченными. В данном случае стоит отслеживать поведение ребенка днем и храп по ночам.

Осложнения апноэ:

- гиперактивность ребенка и дефицит внимания;

- гипертонические кризы;

- приступы аритмии;

- патологии сердца, особенно часто возникают ишемическая болезнь, сердечная недостаточность, на их фоне – инфаркт и инсульт.

Первая помощь при приступе апноэ

Если синдром продолжается в течение долгого времени, то это может привести к асфиксии ребенка, что угрожает его жизни. В этой ситуации родители должны действовать быстро и слаженно.

В срочном порядке вызывается скорая помощь, если:

- у ребенка посинели ноги и руки, нос и кайма губ (в медицине эта характеристика называется цианоз);

- пульс меньше 90 ударов в минуту;

- конечности свисают непроизвольно.

Цианоз – свидетельство того, что организму не хватает кислорода. Сначала следует попробовать прикоснуться к ребенку пальцем по спине, потрогать мочки ушей, помассировать руки, ноги, грудную клетку. Если все манипуляции не приносят благоприятных результатов, то начинают выполнять искусственное дыхание.

Пошаговая инструкция:

- Уложить ребенка на горизонтальную ровную поверхность.

- Проверяются дыхательные пути, если язык запал, то приподнять подбородок, а голову отвести назад.

- Губами обхватываются нос и рот.

- Делается вдох, и производятся 2 плавных вдувания, которые длятся не более 2 секунд.

- Если движений в грудной клетке не отмечается, то снова выполняются пункты 2-4, но стоит поменять положение головы.

- Если грудная клетка движется, прощупывается пульс, значит, все делается правильно.

- Если пульс есть, то манипуляция продолжается.

Если пульса нет, то начинают делать массаж сердца. Указательный и средний пальцы прикладываются на середину грудной клетки, чуть ниже линии сосков, делается резкое нажатие 5 раз в течение 3 секунд. Грудная клетка при этом должна прогибаться на 1,5-2 см. После чередуются 1 вдувание – 5 нажатий.

Массаж сердца новорожденного

Комплекс мероприятий проводится до момента прибытия скорой помощи, после чего ребенка нужно госпитализировать.

Профилактика нарушения дыхания у малыша

Прежде всего, будущая мама должна еще во время беременности исключить употребление наркотических средств, алкоголя и курение табачных изделий.

Все лекарства применять только по назначению врача и в исключительных случаях. Также важно питание мамы: оно должно быть сбалансированным, с обилием витаминов и микроэлементов.

Не стоит забывать об эмоциональном здоровье: избегать стрессов и нервных перегрузок.

Если у ребенка диагностирован синдром апноэ, следует:

- Контролировать его вес;

- Своевременно лечить органы дыхания, эндокринные и неврологические нарушения, аллергические проявления;

- За 3 часа до сна не употреблять тяжелой пищи;

- Подготовить оптимальное место для сна, матрас должен быть полужестким;

- Сон ребенка – на боку, стараться поддерживать голову и позвоночник максимально на одном уровне;

- Влажность воздуха в детской комнате – 50-60%;

- Создать оптимальные условия для занятий физической активностью с преобладанием аэробных нагрузок: велосипед, спортивные игры, плавания, много гулять на свежем воздухе.

Если апноэ развивается активно, и ребенку не проводят необходимого лечения, велики риски роста дополнительных симптомов, которые приводят к инвалидности во взрослом возрасте.

При правильном и своевременном лечении апноэ у грудничка начнет проходить достаточно быстро при условии соблюдения всех рекомендаций специалистов и оказания первой помощи. Последствия неверных действий могут привести к угрозе жизни малыша и летальному исходу.

Источник: https://kpoxa.info/zdorovie-pitanie/apnoe-u-novorozhdennykh.html

Апноэ у детей: причины и методы лечения патологии

Синдром апноэ в педиатрии – это состояние, при котором во сне у младенцев, грудничков или у более старших детей после года наступает остановка дыхания длительностью более 10 секунд.

Нередко оно сопровождается урежением сердцебиения, бледностью или синюшностью кожных покровов. Возникать данный синдром может в любом возрасте.

Апноэ у новорождённых – одна из наиболее частых причин развития синдрома внезапной детской смерти.

Причины возникновения

Апноэ у новорождённых и у пациентов более старшего возраста вызвано различными этиологическими факторами.

Наиболее частыми причинами апноэ у новорождённых являются:

- Недоношенность. Малыш, рождённый до 37-й недели беременности, отличается от доношенного незрелостью нервной и дыхательной системы. Дыхательные центры у крохи ещё не сформированы, поэтому у недоношенных происходит остановка дыхания центрального типа.

- Аномалии развития нижней челюсти. Слишком маленькая челюсть (микрогнатия), а также анатомические нарушения её строения могут вызывать эпизоды ночного апноэ у детей.

- Врождённые пороки сердечно-сосудистой, нервной системы. При аномалиях работы внутренних органов возникает тканевая гипоксия, которая может провоцировать остановки дыхания во сне.

- Травмы при родах. Внутричерепные, спинальные травмы, полученные при прохождении родовых путей, разобщают нервные связи между дыхательным центром продолговатого мозга и рецепторами дыхательных путей.

- Приём матерью наркотиков, некоторых лекарственных препаратов, алкоголя, курение во время беременности. Научные исследования показали, что у матерей, курящих на протяжении беременности, малыши в 3 раза чаще страдают от остановки дыхания. Очевидна отрицательная роль наркотических и психотропных средств, снотворных препаратов, алкоголя. Проникая через плацентарный барьер, вещества препятствуют созреванию нервной системы плода и разрушают её.

В более старшем возрасте остановки дыхания во сне вызваны:

- Ожирением. Излишний вес может стать причиной появления остановок дыхания во сне. Жировые отложения, формирующиеся в мягком небе, небных дужках, язычке, способствуют сужению просвета глотки и более выраженному спадению верхних дыхательных путей во время сна.

- ЛОР-патологией. Разросшиеся аденоиды, увеличенные миндалины, нарушения носового дыхания создают механическое препятствие для прохождения воздуха во сне и служат причиной возникновения эпизодов прекращения дыхания.

- Эндокринными нарушениями. Сахарный диабет, гипотиреоз и другие заболевания эндокринной системы способны провоцировать подобные эпизоды.

- Инфекциями. Иногда остановки дыхания у детей могут возникать при высокой активности инфекционного процесса в организме: на фоне сепсиса, менингита, некротизирующего энтероколита.

- Метаболическими нарушениями. Электролитный дисбаланс: гипомагниемия, гипокальциемия, увеличение в крови ионов натрия, аммония – еще одна причина развития данного синдрома.

- Воздействием некоторых лекарственных препаратов. Снотворные, некоторые антигистаминные препараты, обладающие выраженным седативным действием, могут вызывать апноэ у детей до года.

Апноэ от Фенистила, популярного антигистаминного препарата в каплях, может возникать у малышей недоношенных, а также младше 1 месяца. Поэтому препарат не рекомендуется назначать грудничкам.

Классификация

По происхождению апноэ во сне бывают:

- Центральными. Более характерны центральные механизмы для новорождённых, особенно недоношенных, для грудного возраста. Могут возникать в любом возрасте при повреждениях ЦНС, черепно-мозговых, спинальных травмах. Обусловлены угнетением или незрелостью дыхательного центра, блокадой прохождения импульсации от периферических рецепторов к мозгу.

- Обструктивными. Возникают при сдавлении, перекрытии верхних дыхательных путей. Обструктивный тип апноэ возникает при патологии ЛОР-органов в детском возрасте, ожирении, лимфопролиферативных заболевнаиях, опухолях и кистах в области глотки.

- Смешанными. Для данного вида характерны признаки проявлений двух других групп.

Механизм развития

В процессе сна общий мышечный тонус снижается, в том числе и тонус мышц глотки. Просвет дыхательных путей несколько сужается и у здоровых детей, но не критично – прохождению воздуха данные физиологические явления не мешают, и качество сна при этом не страдает.

Чрезмерное снижение мышечного тонуса структур верхних дыхательных путей или наличие в них обструкции приводит к полному спадению глотки, развитию эпизода острого удушья. Он длится от 10-30 секунд и более.

В крови резко снижается концентрация кислорода, активируется симпатическая нервная система, повышается давление. Стрессовая реакция «будит» мозг, который восстанавливает контроль над глоточной мускулатурой – происходит вдох.

Так развивается апноэ по обструктивному пути.

Если патогенез нарушения центральный, то препятствия для прохождения воздуха у детей нет, патологический процесс локализован в самой центральной нервной системе, которая не способна адекватно контролировать акт дыхания во сне.

Клиническая картина

Ведущим симптомом эпизода апноэ является отсутствие дыхания, экскурсий грудной клетки на протяжении 10-15 секунд. В ряде случаев, если дыхание ребёнка сопровождается храпом, родители отмечают эпизоды его прекращения, а спустя какое-то время усиленное возобновление храпящего звука. Такие «немые» эпизоды сна и являются апноэ.

Чем длительнее периоды остановки дыхания (до 40-50 секунд), тем хуже последствия для организма: эпизоды становятся причиной синдрома внезапной смерти либо вызывают поражения головного мозга из-за длительной гипоксии.

Такие остановки дыхательной деятельности за ночь могут возникать более 100-150 раз, их количество и продолжительность влияют на ночной сон, его фазность, общее состояние пациентов.

Другими симптомами, по которым можно заподозрить данную патологию, являются:

- Храп во сне.

- Ощущение вялости, разбитости с утра, несмотря на то, что ребёнок спал достаточное количество времени ночью. Дети особенно капризны, плаксивы в утренние часы после пробуждения.

- Склонность к засыпанию посреди дня, в школе.

- Головные боли утром.

- Повышенная раздражительность, неусидчивость, гиперактивность.

- Ухудшение памяти, дефицит внимания.

- Ночное недержание мочи (энурез).

- Повышенная двигательная активность во сне.

- Скрежетание зубами (бруксизм).

- Разговоры во сне.

- Задержка психомоторного развития.

Современные методики лечения храпа с помощью оперативного вмешательства

При появлении тревожащих симптомов родителям следует обратиться с малышом к детскому врачу для обследования и лечения.

Лечение

Всех недоношенных младенцев с низкой массой тела в первые 10 дней следует мониторировать на риск возникновения эпизодов остановки дыхания: круглосуточно ведется контроль сердечной и дыхательной деятельности, измеряется содержание кислорода в крови при помощи датчиков для новорождённых. При выявлении остановок определяют их происхождение, если это вторичные эпизоды – следует по возможности устранить причину их появления.

Методами лечения остановки дыхания у детей грудного возраста и старше являются:

- Метод тактильного раздражения. Малыша укладывают на качающуюся кровать, осциллирующий водный матрас. Тактильная стимуляция является одним из первых элементов оказания неотложной помощи при возникновении апноэ у ребёнка дома.

- Создание давления в носовых путях. Дыхание при помощи носовых канюль достоверно снижает частоту возникновения апноэ.

- Кислородотерапия. Применяются специальные «головные колпаки», «воронки», способствующие повышению концентрации О2 во вдыхаемом воздухе.

- Медикаментозная терапия. Эффективна в некоторых случаях развития патологии центрального или смешанного генеза. Применяется Теофиллин или кофеин, Этимизол, Пентоксифиллин, Инстенон исключительно по рекомендации врача и в строго прописанных дозировках, соответствующих возрасту ребенка.

Первичная реанимация в домашних условиях

Родители, у чьих детей хотя бы однократно наблюдался эпизод остановки дыхания во сне, должны знать алгоритм действий, направленный на оказание первой помощи при затяжном апноэ.

Если родителей дома двое, необходимо распределить обязанности: один вызывает медицинскую помощь, другой проводит реанимационные мероприятия.

Если с малышом находится лишь один взрослый, вызов медработников должен осуществляться параллельно с проведением неотложной помощи.

Ребёнка следует положить на спину на горизонтальную поверхность, осмотреть полость рта во избежание обтурации дыхательных путей инородным предметом. Если во рту посторонних предметов не обнаружено, следует быстро провести тактильную стимуляцию: встряхнуть ребенка, ущипнуть, механически растирать уши, ладони, ступни.

Если и после этих манипуляций дыхание пациента не восстановилось, необходимо приступать к сердечно-легочной реанимации: делать искусственное дыхание, одновременно проводя непрямой массаж сердца. Как только эпизод затяжного апноэ прошел, следует вызвать скорую помощь и четко сообщить о случившемся.

Источник: https://neuromed.online/apnoe-u-detey/

Апноэ во сне у детей: симптомы, причины, виды, возможная опасность, лечение, профилактика

Синдром апноэ — патология, которая характеризуется кратковременными остановками дыхания, длящимися более 10—15 секунд.

Как правило, это явление наблюдается во время ночного сна, а частота проявления может достигать 100 остановок в час.

Апноэ во сне у детей является потенциально опасным состоянием, которое приводит к неврологическим проблемам, заболеваниям сердца, патологиям дыхательной и эндокринной систем, а в некоторых случаях — к летальному исходу.

Причины

Причинами появления апноэ во сне могут стать следующие состояния:

- травмы и поражения тканей головного и спинного мозга;

- первичная недостаточность дыхательного центра;

- особенности строения костей черепа и челюсти (короткая шея, небольшая нижняя челюсть, узкие носовые ходы);

- гипертрофия мягких тканей неба (увеличение размеров миндалин, небного языка);

- недоразвитие гортанных мышц;

- нарушения проходимости верхних дыхательных путей, вызванные воспалительными и опухолевыми процессами;

- ожирение;

- заболевания эндокринной и сердечно-сосудистой системы;

- нарушения обмена веществ (в первую очередь — глюкозы, кальция, магния и аминокислот);

- системные инфекции (менингит, септицемия, воспаление легких);

- аутоиммунные патологии;

- перегрев, переохлаждение.

К группе риска возникновения синдрома относятся:

- люди с наследственной предрасположенностью к апноэ сна;

- недоношенные малыши;

- дети с врожденными отклонениями, которые сопровождаются изменениями в нервной системе и челюстно-лицевой анатомии (синдром Дауна, «заячья губа»);

- груднички, страдающие от заболеваний ЖКТ и рефлюкса;

- крохи, появившиеся при осложненных родах, спровоцировавших травму или длительную гипоксию.

Наиболее часто патологические остановки дыхания во время сна наблюдаются у детей до года.

Виды

Апноэ классифицируется в зависимости от этиологии. Выделяют три вида синдрома:

- Центральный. Провоцируется первичными и вторичными нарушениями работы ЦНС (реже — спинного мозга). Наиболее часто этому виду патологии подвержены дети, получившие травмы мозга, имеющие генетические болезни и родившиеся на сроке до 34 недель (вследствие недоразвития нервной системы).

- Обструктивный. Остановки дыхание при синдроме обструктивного апноэ вызваны препятствиями для прохождения воздуха через носоглотку. Причиной сужения дыхательных путей может быть специфичная анатомия челюсти или носовых ходов, неоплазии, макроглоссия (крупный размер языка), гипертрофия небных тканей, воспаления миндалин и аденоидов, увеличение жировой прослойки в области гортаноглотки. Обструктивный синдром чаще встречается у взрослых пациентов.

- Смешанный. Возникает при наличии нескольких предрасполагающих факторов. Нарушения работы нервной системы в этом случае, как правило, вторичны и связаны с патологиями и пороками внутренних органов или системными инфекциями.

Наиболее благоприятный прогноз характерен для обструктивного апноэ. При устранении механических препятствий для прохождения воздуха остановки дыхания прекращаются.

Симптомы

Для того чтобы своевременно обнаружить апноэ и предотвратить опасные осложнения, необходимо знать признаки нарушения и правила оказания первой помощи. Родителям следует насторожиться, если у ребенка наблюдаются такие симптомы:

- неподвижность грудной клетки в течение 10 секунд и более;

- привычка дышать ртом при отсутствии нарушений носового дыхания (например, насморка);

- бруксизм (скрип зубов во время ночного сна);

- цианоз (посинение кожи, вызванное гипоксией);

- одышка, свист, покашливания, храп, сопровождающие дыхание во время сна;

- дневная сонливость, вялость;

- у новорожденных малышей — отказ от груди;

- беспокойный сон, частые пробуждения и активные движения во время отдыха;

- обильное ночное потоотделение;

- у детей старше 5 лет — учащенные позывы к мочеиспусканию (более 2 пробуждений за ночь) или, напротив, слишком глубокий сон, вызывающий недержание мочи (энурез).

Помимо внешних симптомов, необходимо обратить внимание на частоту сердечных сокращений (пульс) ребенка. Снижение ЧСС в сочетании с другими подозрительными признаками является поводом для диагностики апноэ.

Нижней границей детской нормы частоты пульса во время сна является:

- до 1 года — 90 ударов;

- от 1 до 2 лет — 80 ударов;

- от 3 до 5 лет — 65 ударов;

- от 6 до 11 лет — 58 ударов;

- старше 12 лет — 50 ударов.

Наиболее существенно апноэ влияет на течение быстрого сна (БДГ), поэтому лучше всего наблюдать за симптоматикой в предутренние часы, когда длительность фазы БДГ максимальна. При обнаружении одного или нескольких признаков синдрома нужно немедленно обратиться к участковому педиатру.

Осложнения и последствия остановок дыхания во сне

Отсутствие поддерживающей терапии опасно для жизни ребенка.

Некоторые исследователи предполагают наличие взаимосвязи между сонным апноэ и синдромом внезапной детской смерти у детей младше 1—2 лет.

Повышение риска летального исхода является не единственным осложнением патологии. К возможным последствиям кислородного голодания во сне также относятся:

- неврологические нарушения;

- ухудшение концентрации внимания и памяти;

- проблемы с социализацией (например, при энурезе);

- частые ночные кошмары, диссомния;

- аритмия;

- сердечная недостаточность;

- упадок сил, апатия;

- повышение артериального давления.

Диагностика

Диагностика сонного апноэ у детей включает следующие этапы:

- сбор анамнеза;

- консультация педиатра, невролога, отоларинголога, стоматолога, сомнолога, кардиолога и других узких специалистов;

- полисомнография или кардиореспираторное исследование для определения структуры сна, дыхательной активности, частоты сердечных сокращений, насыщения крови кислородом, количества и длительности остановок дыхания во время сна;

- дифференциальная диагностика причин сонного апноэ (эндоскопия верхних дыхательных путей, МРТ, биохимия крови).

Первая помощь

При обнаружении нескольких симптомов апноэ у грудничка, остановке дыхания дольше 30 секунд у ребенка любого возраста и отсутствии реакции на попытки разбудить следует немедленно вызвать бригаду Скорой.

Первая помощь при апноэ включает такие действия:

- взять ребенка на руки и аккуратно разбудить, при отсутствии пробуждения потрясти его;

- легко погладить по спине и ступням сверху вниз;

- энергично растереть зону ушей, грудины и конечностей;

- брызнуть в лицо прохладной водой.

При неэффективности первичных мер до прибытия врачебной бригады нужно делать ребенку искусственное дыхание и закрытый массаж сердца.

Профилактика

Для предупреждения синдрома апноэ необходимо:

- своевременно лечить воспалительные заболевания носоглотки;

- минимизировать риск травм лица и компенсировать существующие дефекты методами, предложенными врачом;

- следить за питанием и режимом дня ребенка;

- не допускать перегрева и переохлаждения (температура в комнате должна составлять 20—22 ℃);

- подбирать спальное место соответственно возрасту ребенка (до 2 лет рекомендуется отказаться от подушек и установить кроватку в зоне досягаемости родителей);

- не укладывать новорожденных на живот.

Ведение здорового образа жизни во время беременности и после рождения малыша также уменьшает вероятность развития апноэ.

Источник: https://faza-sna.com/deti/terapiya-apnoe

Ночное апноэ у детей — что это такое, особенности и лечение

Апноэ у детей может стать серьезной причиной проблем со сном. Эта патология часто встречается у малышей раннего возраста. Однако иногда ей подвергаются и более старшие пациенты. Чтобы справиться с аномалией и избежать серьезных последствий для здоровья, нужно обратиться к врачу и пройти комплексное обследование.

Суть нарушения

Под этим термином понимают остановку дыхания у ребенка длительностью не меньше 20 секунд. Также продолжительность приступа может быть и короче, но при этом возникают дополнительные проявления – существенное замедление ритма сердца, уменьшение количества кислорода в крови.

Стоит учитывать, что непродолжительные остановки дыхания длительностью 5-10 секунд часто наблюдаются у новорожденных малышей. Также им подвержены пациенты 3-6 лет. Степень тяжести нарушения напрямую зависит от зрелости детского организма. Самым распространенным явлением считается апноэ у недоношенных детей.

Классификация и причины

Существует несколько видов патологии. Для каждого из них характерны различные механизмы развития и провоцирующие факторы.

Центральное апноэ

Для этой патологии характерно нарушение функционирования центра дыхания. Во время эпизода апноэ мышечные ткани, которые отвечают за дыхание, не получают нужного импульса, необходимого для их движения.

К основным причинам апноэ во сне у детей стоит отнести следующее:

- Преждевременные роды;

- Родовые повреждения спинного или головного мозга;

- Низкое содержание глюкозы в крови;

- Нарушение газового обмена;

- Инфекционные заболевания вирусного или бактериального характера;

- Эпилептические приступы;

- Прием некоторых медикаментозных средств;

- Заражение крови;

- Нарушение баланса электролитов;

- Бронхолегочная дисплазия;

- Аритмия;

- Гипербилирубинемия;

- В отдельных ситуациях диагностируется идиопатическое апноэ. В этом случае врачи не могут установить точную причину появления проблем.

Преждевременные роды Родовые повреждения Эпилептические приступы Инфекционные заболевания

Заражение крови Бронхолегочная дисплазия Аритмия Гипербилирубинемия

Обструктивное апноэ

Остановки дыхания обусловлены обструкцией органов дыхательной системы. При нарушении притока воздуха наблюдается изменение движений грудной клетки. К основным причинам этого отклонения стоит отнести следующие:

- Патологическое увеличение размеров языка;

- Отставание развития хрящевых и костных тканей;

- Увеличение размеров миндалин;

- Заячья губа;

- Ларингоспазм – сопровождается непроизвольным сокращением мускулатуры гортани;

- Лишний вес;

- Сужение дыхательных путей врожденного характера;

- Проблемы в работе задней мышцы гортани – могут быть обусловлены параличом или травматическими повреждениями;

- Синдром Робена – в этом случае наблюдается недостаточное развитие нижней челюсти и языка.

Обструктивная форма патологии может наблюдаться у детей разного возраста. Чаще всего аномалия диагностируется в 2-8 лет.

Смешанное

Вначале возникает центральное апноэ, однако постепенно развивается закупоривание дыхательных путей. К основным причинам патологии стоит отнести следующее:

- Болезни сердца;

- Дефицит глюкозы и кальция;

- Переохлаждение и перегревание;

- Воздействие спиртного и наркотических веществ, которые принимает женщина в период беременности.

Эта форма апноэ возникает довольно редко, однако она с большим трудом диагностируется и лечится.

Факторы риска

Существуют определенные факторы, которые многократно увеличивают риск появления апноэ. В группу риска входят дети с аномальным строением черепа или внутренних органов.

Также к провоцирующим факторам стоит отнести следующее:

- Недоношенность. У таких детей не полностью сформированы нервная и дыхательная системы. После рождения малышей нередко помещают в специальные инкубаторы. Это позволяет следить за параметрами температуры, дыхания, пульса. Благодаря этому удается обезопасить ребенка от отрицательных последствий и выявить причины апноэ.

- Отклонения в структуре органов дыхания, носа, челюсти. Это может приводить к непроходимости воздуха, что увеличивает вероятность развития апноэ.

- Увеличение размеров миндалин, появление полипов и аденоидов. Все эти образования приводят к сложностям с притоком воздуха. При выявлении подобных аномалий стоит сразу обращаться к врачу.

- Избыточный вес. Причиной апноэ довольно часто становится лишний вес. Жировые ткани приводят к сдавливанию глотки, что влечет нарушение дыхания.

- Отклонения в работе сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. Особенно часто апноэ развивается у новорожденных детей с рефлюксом.

- Нарушение баланса минералов. Еще одна распространенная причина остановок дыхания.

- Родовые повреждения и болезни, внутричерепные травмы, синдром Дауна. Малыши с такими патологиями намного чаще сталкиваются с симптомами апноэ.

Методы лечения

Небольшой храп не приносит вреда. В такой ситуации рекомендуется соблюдать выжидательную тактику. Довольно часто с развитием костей черепа и увеличением просвета органов дыхания проблемы пропадают. Однако врачи советуют каждый год проводить полисомнографию.

Если диагноз подтверждается, показана активная терапия. Она направлена на борьбу с обструкцией и недостаточной вентиляцией дыхательных путей. Обязательно следует устранить причины, которые спровоцировали развитие апноэ.

Хирургическое вмешательство

Такой метод лечения применяют при появлении врожденных или приобретенных патологий органов дыхательной системы.

К распространенным операциям, которые проводятся в этой ситуации, относят следующее:

- Тонзиллэктомия – показанием к проведению такого вмешательства является гипертрофия миндалин;

- Коррекция перегородки носа – применяется при ее искривлении;

- Аденоидэктомия – проводится при существенном увеличении аденоидов.

В сложных ситуациях могут проводиться такие виды вмешательств:

- Трахеостомия – показана при обструктивных патологиях и недостаточном развитии дыхательных путей;

- Увулотомия – представляет собой отсечение язычка.

Результативность оперативных методов лечения находится на уровне 75-100 %. Спустя полтора месяца после проведения хирургического вмешательства выполняется повторная оценка дыхательных функций.

СИПАП-терапия

Это действенный способ лечения апноэ во сне у детей. Суть данной методики заключается в постоянном поддержании высокого давления воздуха в органах дыхательной системы. Благодаря этому удается избежать вибрации и спадания их стенок. Методика применяется в том случае, если нет показаний к проведению операции.

В ходе терапии на малыша надевают маску со шлангом, через который осуществляется подача воздуха, продуцируемого компрессом. Процедура должна быть постоянной. Устройство используют во время дневного и ночного сна.

Параметры давления и влажности воздуха подбирает врач. Это зависит от массы тела и возраста пациента. Родители должны придерживаться рекомендаций специалиста. Продолжительность терапии может составлять от нескольких месяцев до нескольких лет. В особо сложных ситуациях применять устройство приходится всю жизнь.

Нетрадиционные методы

Такие методы чаще всего применяют для лечения апноэ у детей после года, поскольку большинство процедур невозможно выполнять грудничкам. Стоит учитывать, что народные средства нужно использовать в дополнение к основным методам лечения. Это можно делать только после консультации врача.

К наиболее эффективным средствам стоит отнести следующее:

- Капустный сок с медом. Для приготовления напитка в стакане свежего сока нужно растворить небольшую ложку меда. Это средство следует давать ребенку перед сном. Курс лечения составляет 1 месяц.

- Увлажнение пазух носа. Для этого стоит использовать солевой раствор. Благодаря простой процедуре удастся очистить нос и дыхательные пути от слизистых выделений. Для приготовления рекомендуется использовать морскую соль: на 1 небольшую ложку нужно взять 200 мл теплой воды.

- Облепиховое масло. Это средство имеет выраженные бактерицидные и ранозаживляющие свойства. Чтобы добиться хороших результатов, нужно вводить по 3-5 капель средства в каждое носовое отверстие. Это необходимо делать перед сном.

Капустный сок с медом Солевой раствор Облепиховое масло

Возможные последствия

Если вовремя не начать лечение, апноэ может спровоцировать опасные изменения в детском организме. Периодические остановки дыхания становятся причиной нехватки кислорода. Такие приступы могут повторяться от 5 до 100 раз за ночь. В результате получается достаточно длительный период кислородного голодания.

В это время все внутренние органы испытывают гипоксию. Причем в первую очередь нарушается работа головного мозга. Это влечет развитие различных аномалий и приводит к опасным заболеваниям.

К основным осложнениям апноэ стоит отнести следующее:

- Синдром дефицита внимания, гиперактивность. Это состояние сопровождается проблемами с концентрацией внимания, повышенной активностью, неуправляемостью малыша.

- Гипертоническая болезнь. При нехватке кислорода включаются компенсаторные механизмы организма, что провоцирует усиление кровообращения. Это становится причиной периодического увеличения давления. Постоянные колебания параметров провоцируют изнашивание сердечной мышцы.

- Аритмия. Дефицит питательных веществ в сердце приводит к нарушению автоматизма. Это отрицательно влияет на сердечный ритм, что влечет появление мерцательной аритмии.

- Болезни сердца. У детей, страдающих апноэ, значительно увеличивается вероятность развития ишемии, недостаточности сердца. На фоне этих аномалий впоследствии повышается угроза инсультов и инфарктов.

Остановки дыхания во сне становятся причиной хронического недосыпания. Это вызывает дневную сонливость, что существенно увеличивает вероятность получения травматических повреждений.