Синегнойная палочка симптомы и лечение у детей

Особенности лечения синегнойной палочки: симптомы и лечение, как передается

В течение всей жизни человека могут поражать самые разнообразные инфекционные заболевания. Причем среди них достаточно таких, которые возникают по вине такого возбудителя, как синегнойная палочка.

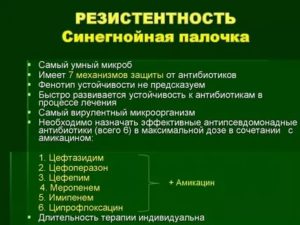

Бороться с ней не так просто поскольку он невосприимчив ко многим современным противомикробным препаратам.

Называется же он так потому, что любая среда, в которой обитает и ведёт свою жизнедеятельность этот возбудитель, приобретает зелёно-синий оттенок.

Специалисты выделяют несколько основных способов, с помощью которых синегнойная палочка может передаваться от зараженных больных к здоровым людям:

- воздушно-капельный путь. Заражение происходит в тот момент, когда человек вдыхает воздух, содержащий возбудителя;

- пищевой путь. Бактерия может попасть в организм человека, если он съест мясо или выпьет молоко или иную жидкость, которая будет содержать этого возбудителя;

- Контактно-бытовые пути. Именно этот метод чаще всего и приводит к распространению болезни. В большинстве случаев инфекция проникает в организм здорового человека, когда он пользуется предметами бытового обихода.

Наиболее вероятными разносчиками заразы специалисты называют больных с воспалением легких или гнойными ранами. Помочь таким людям весьма непросто. Причём даже если проводить необходимые мероприятия на начальной стадии развития болезни, то и это не гарантирует получение желаемого результата.

Симптоматика и патогенез

Заболевание, вызванное синегнойной палочкой, может возникать в разных участках организма. От этого зависят симптомы и механизм ее развития. Место возникновения очага воспаления зависит от, как именно инфекция проникла в организм. Иногда специалистам приходится сталкиваться с очень запущенными случаями, когда у человека болезнь поражает сразу несколько органов:

инфекция ЦНС. Этой патологии специалисты уделяют особое внимание из-за достаточно тяжёлого протекания воспалительного процесса. В процессе своего развития заболевание проходит два этапа — первичное и вторичное воспаление.

В первом случае инфекция проникает в ЦНС в результате проведения спинномозговой пункции, полученных ранее больным травм головы, проведения спинальной анестезии.

Если анализировать клиническую картину синегнойной палочки, то можно выделить две основные формы заражения — менингит и менингоэнцефалит. Как правило, эти заболевания провоцируются активной деятельностью другого возбудителя.

При этом клиническая картина у этих патологий часто схожая, что для человека становится большой проблемой, поскольку ему очень сложно определить, чем именно он болен — синегнойным менингитом или менингоэнцефалитом.

Это, в свою очередь, создает трудности при выборе адекватного лечения.

Заболевания ушей. Известно немало случаев, когда по вине синегнойной палочки развивалось такое распространённое заболевание, как наружный отит.

Определить его можно по наличию кровянистых выделений, носящих постоянный характер. У некоторых больных также могут присутствовать жалобы на боли в ушах.

Еще эта бактерия может быть причиной поражения среднего уха и сосцевидного отростка.

Инфекция в зеве. Определить это патологическое состояние можно по наличию отека и покраснению слизистой, болевому дискомфорту в горле, воспалению гланд, наличию трещин на губах, а также повышенной температуре тела.

Заболевания носа. Синегнойная палочка может быть причиной появления хронического ринита и гайморита. Диагностика подобного заболевания осложнена из-за того, что оно может иметь аналогичную клиническую картину, как при недугах, вызванных совершенно другими микробами.

Инфекция ЖКТ. Часто с проникновением в организм синегнойной палочки специалисты связывают нарушение работы пищеварительного тракта.

В большей степени этому подвержены взрослые люди с ослабленным иммунитетом, а также новорождённые дети.

Однако у каждого из них воспалительный процесс проходит несколько стадий развития. Начинается всё со скрытого периода, который длится 2-3 часа.

Этот период можно охарактеризовать как время от попадания микроорганизмов в организм до появления характерной для этого заболевания симптоматики. Иногда продолжительность скрытого периода может быть увеличена до 5 суток. Как быстро болезнь проявит себя и с какой силой, зависит во многом от возраста человека.В случае если бактерия попала в организм маленького ребенка, то она может вызвать у него поражение толстого или тонкого кишечника. Если же случай оказался особенно запущенным, то воспаление может распространиться на желудок.

При этой патологии у ребёнка отмечается повышенная температура тела, возникают приступы рвоты, ухудшается общее самочувствие. Дополнительным симптомом, позволяющим повысить точность диагностики заболевания, является жидкий стул зеленого цвета со слизью.

В тех случаях, когда синегнойной палочкой заразились дети школьного возраста или взрослые люди, болезнь проявляет себя симптомами, характерными для пищевого отравления:

- заболевания мягких тканей и кожи. Основные пути, с помощью которых синегнойная палочка может попасть в организм человека — это повреждённые покровы кожи, глубокие раны, язвы и пролежни. Нередки случаи, когда воспалительный процесс диагностируется у грудных детей и взрослых людей, имеющих ослабленный иммунитет.

- Инфекция в мочевыводящих органах. В большинстве случаев воспаление приходится диагностировать у детей, пожилых людей и больных с ослабленным иммунитетом. Клинически инфекция проявляет себя развитием таких заболеваний, как пиелонефрит, цистит и уретрит.

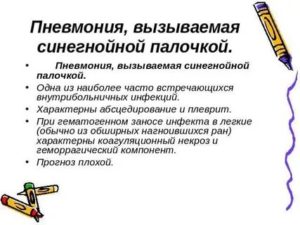

- заболевание легких. Хотя заболеванию подвержены люди любого возраста, чаще всего недуг приходится регистрировать у детей в первые два года их жизни. Если синегнойная палочка проникает в легкие человека, то часто это вызывает пневмонию, которая приобретает длительный и тяжёлый характер протекания. Это происходит потому, что использовать для лечения традиционные средства небезопасно.

- Инфекция в глазах. Часто воспалительный процесс приходится диагностировать у людей, которые ранее получили травмы глазного яблока или проходили операцию на органах зрения. На фоне активной деятельности бактерии быстро начинает развиваться конъюнктивит, кератит или панофтальмит. Для человека это заканчивается тем, что у него возникают неприятные боли в глазу, ощущение присутствия постороннего предмета в глазном яблоке. У некоторых больных даже могут быть обнаружены гнойные выделения. В таких ситуациях важно своевременно начать лечение, иначе больной будет себя чувствовать только хуже и в конечном итоге может даже потерять зрение.

Протекание недуга у детей

Заболевания, вызванные синегнойной инфекцией, у детей заслуживают особого внимания, поскольку имеют более тяжёлый характер протекания, нежели у взрослых. Объясняется это не до конца сформированным иммунитетом у ребёнка.

Также нужно понимать, что синегнойная палочка может стать причиной развития опасных заболеваний, с которыми детскому организму будет просто не под силу справиться.

За всё время наблюдения за этой инфекцией у детей специалисты смогли выявить ряд характерных особенностей заболевания, вызываемого этим возбудителем:

- болезни, вызываемые синегнойной палочкой, у детей диагностируются в 10 раз чаще, нежели у взрослых пациентов;

- чаще других эта бактерия поражает недоношенных детей и новорождённых в первые месяцы их жизни;

- попав в детский организм, бактерия может оставаться там очень долго, поэтому такие дети становятся опасными для здоровых;

- случаи обнаружения инфекции у детей школьного возраста очень редки;

- в большинстве случаев бактерия проникает в детский организм через пупочный канатик, кожу и ЖКТ;

- наиболее тяжелый характер протекания имеет воспаление ЖКТ. Дело в том, что при этом заболевании у ребенка возникает сильное обезвоживание, симптомы отравления.

Последствия

По статистике, инфекция протекает в организме достаточно тяжело. Более 70% больных с диагнозом менингита, сепсиса, воспаления легких и инфекции кишечника врачам не удается спасти даже при своевременно назначенном лечении.

Во всех остальных случаях, даже если пациент обращается за медицинской помощью, когда у него болезнь перешла в хроническую форму, он может рассчитывать на выздоровление.

Но не стоит ожидать столь благоприятного прогноза людям, страдающим муковисцидозом, вызванным этой инфекцией.

Лечение таких больных очень осложнено, поскольку традиционные средства терапии не оказывают на организм должного воздействия.

Лечение и профилактика

Прежде чем назначить лечение, врач должен подтвердить диагноз. Для этого он берет посев из воспалённого места и кровь, чтобы убедиться в наличии антигенов бактерий. Эффективно бороться с синегнойной палочкой можно, только если использовать комплексный подход лечения, который предусматривает:

- антибиотики. При выборе лекарственного средства врач должен принять во внимание реакцию возбудителя на конкретный препарат, степень тяжести заболевания, его форму и состояние больного. Особенно внимательным к выбору лекарственных средств врач должен быть при лечении ребенка: если назначенный препарат не оказал должного воздействия на возбудителя спустя 5 суток после назначения, то ему необходимо найти замену;

- Бактериофаги. Прежде чем выбрать наиболее подходящее средство из этой категории препаратов, врач должен определить реакцию палочки на конкретный бактериофаг. Суть лечения сводится к тому, чтобы устранить инфекцию, проникшую в определенный участок организма;

- Вакцина. В результате проведения подобного лечения у заболевшего возникает активный иммунитет, который угнетает деятельность микроба. Однако нужно иметь в виду, что детям вводить вакцину противопоказано. Это можно делать только подросткам, достигшим 18 лет;

- Пробиотики и пребиотики. Эти препараты назначают в качестве средства терапии заболеваний ЖКТ и для восстановления нормальной микрофлоры в кишечнике. Пребиотики не имеют противопоказаний и могут использоваться при лечении даже грудных детей;

- Общеукрепляющее лечение. Главным элементом терапии является специальная диета, в которой не должно быть жареного, жирного и острого. Вместе с этим больному назначают прием витаминов. В первую очередь — это обязательно для ребенка, который имеет пока еще не до конца сформированный иммунитет.

Народная медицина

Довольно часто пациенты, которым было назначено комплексное лечение, включающее вакцину, пребиотики и пробиотики, витамины и бактериофаги, не ограничиваются только этими препаратами.

Одновременно с этим они пытаются помочь себе с помощью народных средств. Однако следует иметь в виду, что они должны выступать только в качестве дополнения к основному лечению.

Чаще всего в подобных целях люди используют следующие народные средства:

- отвар из ягод калины;

- отвар из осиновых, брусничных и хвощовых листьев;

- примочки на основе смеси подсолнечного масла и масла чайного дерева;

- мази с прополисом.

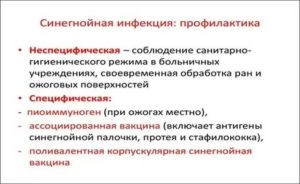

Профилактика

Защитить свой организм от синегнойной палочки невероятно сложно, поскольку она невосприимчива ко многим дезинфицирующим препаратам:

- чтобы избежать заражения инфекцией здоровых пациентов, медработники проводят в больницах обработку оборудования, используя раствор хлорамина, карболовой кислоты и перекиси водорода. Также обязательно для профилактики инфекции регулярное кипячение и автоклавирование медицинских инструментов;

- в рамках профилактики проникновения инфекции в рану новорождённых детей врачи должны соблюдать правила обеззараживания во время ее обработки;

- при лечении хронических заболеваний необходимо назначать правильно подобранные препараты;

- проведение мероприятий по укреплению иммунной системы;

- ведение здорового образа жизни, главными элементами которого наряду с правильным питанием является проведение мероприятий по укреплению организма;

- использование бактериофагов. К подобным процедурам прибегают в том случае, если имеется опасность заражения больного. В большинстве случаев бактериофаги используют при обработке послеоперационных ран;

- Вакцинация. Эта мера помогает избежать проникновения бактерий в организм больных, которым назначена плановая операция.

Заключение

В медицинской практике известно много инфекционных заболеваний, которые возникают по вине такого опасного возбудителя, как синегнойная палочка. Лечить такие болезни невероятно сложно потому, что эта бактерия устойчива ко многим современным медикаментозным препаратам. Именно поэтому часто даже врачи с большим опытом не могут спасти больных с определенными недугами.

Однако всё-таки шансы на излечение всегда остаются. Главное — вовремя начать лечение.

Правильно подобрать его можно только вместе со специалистом, который после подтверждения диагноза составит список наиболее эффективных препаратов для лечения, возникшего у больного недуга.

Однако и сам больной должен принимать активное участие в собственном выздоровлении. Для этого можно использовать народные средства, которые окажут поддержку иммунитета, чтобы организм мог активнее противостоять бактериям.

Источник: https://lor.guru/zabolevaniya/gnoynye/sinegnoynaya-palochka-kak-peredaetsya-lechenie.html

Синегнойная палочка: как передается, чем опасна, клиника, как лечить

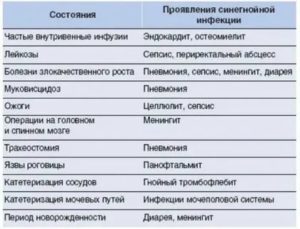

Синегнойная палочка – это один из наиболее распространенных возбудителей внутрибольничной инфекции. В основном она поражает больных, которые из-за тяжести состояния вынуждены длительное время находиться в стационаре. Нередко к инфицированию приводят инвазивные процедуры: искусственная вентиляция легких, введение катетера в мочевыводящие пути, установка дренажа в послеоперационную рану.

Целый ряд особенностей позволяет синегнойной палочке лидировать по частоте возникновения внутрибольничных инфекций:

- Широкая распространенность – бактерия относится к условно-патогенной микрофлоре и в норме встречается на коже, слизистых оболочках, желудочно-кишечном тракте у трети здоровых людей;

- Высокая изменчивость – палочка в короткие сроки приобретает устойчивость к дезинфицирующим средствам и антибиотикам;

- Устойчивость во внешней среде – микроорганизм длительное время переносит отсутствие питательных веществ, перепад температур, воздействие ультрафиолетовых лучей; широкий ряд патогенных веществ – синегнойная палочка содержит в своих структурах эндотоксин и дополнительно вырабатывает экзотоксины, которые угнетают рост конкурентной микрофлоры и активность клеток иммунитета;

- Способность к неспецифической адгезии – бактерия обладает свойством прикрепляться к небиологическим объектам: катетерам, трубкам аппарата искусственной вентиляции легких, эндоскопам, хирургическим инструментам;

- Образование биопленок – колония синегнойных палочек формирует сплошной пласт, покрытый биополимером, который надежно защищает их от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды.

Взаимодействие организма человека и синегнойной палочки называется синегнойной инфекцией. Ее признаки были описаны еще в 19 веке по характерному течению процесса – гнойное отделяемое у больных окрашивалось в синий цвет, что особенно хорошо было заметно на белых повязках.

Отсутствие эффективной антибактериальной терапии приводило к высокой смертности инфицированных людей. Однако, внедрение в медицинскую практику антибиотиков лишь усугубило ситуацию.

Приспосабливаясь к ним, синегнойная палочка стала практически неуязвима и сформировала глобальную проблему для госпиталей по всему миру.

О возбудителе

Синегнойная палочка – это грамотрицательная подвижная бактерия, размером 1-3 мкм. Она относится к семейству Pseudomonadaceae, роду Pseudomonas, который включает в себя большое число видов. В клинике важно определять вид возбудителя, так как с ним напрямую связана устойчивость микроорганизмов к определенному антибактериальному препарату.

Человек не является единственным хозяином синегнойной палочки: она поражает животных, птиц, моллюсков, насекомых, простейших и даже растения или живет свободно в почве, воде, отбросах, фекалиях млекопитающих. Она способна использовать в качестве источника энергии как органические, так и неорганические вещества, что делает ее независимой от других организмов.

Pseudomonas aerugenosa

Синегнойная палочка весьма устойчива во внешней среде. Она сохраняет свою жизнеспособность при нагревании до 60 градусов С, в растворах дезинфицирующих средств, на ворсистых тканях живет не менее полугода, в аппаратах искусственной вентиляции легких сохраняется годами.

Такая устойчивость обусловлена оптимизацией метаболизма бактерии в различных условиях таким образом, чтобы затраты энергии были сведены к минимуму.

Вне живого организма она не синтезирует экзотоксины и большую часть ферментов, активными остаются лишь те из них, которые необходимы для энергического обмена.

Попадание синегнойной палочки в организм человека приводит к активизации в ней синтетических процессов. Происходит обильное выделение экзотоксинов и ферментов, которые обеспечивают развитие инфекции: расщепляют защитные барьеры организма, угнетают его иммунитет и препятствуют росту иных патогенных агентов. Широкий спектр экзотоксинов синегнойной палочки включает в себя:

- Экзотоксин А – он блокирует синтез белка в живых клетках, что приводит к их гибели;

- Цитотоксин – подавляет активность нейтрофилов (клеток иммунитета, ответственных за антибактериальную защиту);

- Гемолизины – они вызывают некроз ткани печени и легких;

- Нейраминидазу – в несколько раз усиливает воздействие других токсинов;

- Протеазу – фермент, расщепляющий элементы соединительной ткани человека;

- Щелочную протеазу – вызывает увеличение сосудистой проницаемости, что ведет к кровоизлияниям во внутренние органы.

Однако, для возникновения инфекционного процесса необходимо накопление достаточного количества бактерий, что практически невозможно в условиях нормального функционирования иммунной системы. В связи с этим синегнойная инфекция – это удел ослабленных больных, детей и стариков.

Стафилококк и синегнойная палочка в стационарах вступают в антагонистическое взаимодействие. Они оба являются возбудителями внутрибольничной инфекции и взаимно подавляют активность друг друга. В связи с этим в стационарах формируются 4-5 летние циклы преобладания той или иной микрофлоры, что учитывается при назначении антибактериальной терапии.

Пути передачи инфекции и клиника

Источник инфекции – это сам больной, резервуаром бактерий в его организме являются легкие либо мочевыводящие пути. Синегнойная палочка настолько быстро адаптируется в организме человека, что всего через пару дней после инфицирования ее заразность возрастает в несколько раз.

Следовательно, заболевший пациент становится опасным источником инфекции в стационаре.

Дальнейшему распространению возбудителя способствуют руки медперсонала и любые объекты больничной среды, в которых есть жидкость (душевые кабины, емкости с дезрастворами, увлажнители аппаратов искусственной вентиляции легких).

Синегнойная инфекция передается следующими путями:

- Контактно-инструментальным;

- Пищевым;

- Водным;

- Воздушно-капельным (только через небулайзер, ингалятор или аппарат искусственной вентиляции легких);

- Трансплантационным.

Симптомы синегнойной инфекции зависят от локализации возбудителя, так как он способен поражать различные системы человека:

- Кожа и подкожно-жировая клетчатка – размножение возбудителя происходит в ранах, порезах, ожогах, трофических язвах и приводит к гнойному процессу, устойчивому к антибактериальному лечению. Гной имеет характерную окраску с синим оттенком.

- Глаза – бактерия вызывает изъязвление роговицы, обильное слезотечение, светобоязнь, сильное жжение в пораженном глазу. Воспаление может переходить на подкожно-жировую клетчатку орбиты, в этом случае глазное яблоко выбухает из глазницы, кожа вокруг него гиперемирована.

- Ухо – проявляется в виде отита – воспаления наружного уха с гнойным или кровянистым отделяемым из слухового прохода. Болезнь быстро прогрессирует и захватывает среднее ухо, сосцевидный отросток височной кости. Больного беспокоит сильная распирающая боль в ухе, нарушение слуха.

- Желудочно-кишечный тракт – протекает по типу пищевой токсикоинфекции: жидкий обильный стул, спастические боли в животе, тошнота, рвота, отсутствие аппетита. Заболевание редко длится более 3-х дней.

- Твердая мозговая оболочка – менингит развивается после люмбальной пункции, проявляется нарастающей головной болью, тошнотой, напряжением мышц шеи, нарушением сознания.

- Мочевыводящие пути – вызывает уретрит, цистит, пиелонефрит. Проявляется учащенным мочеиспусканием, болью внизу живота или в пояснице.

- Дыхательная система – синегнойная палочка часто вызывает воспаление легких, проявляющееся одышкой, выраженным кашлем с гнойной мокротой, болью в грудной клетке. В верхних дыхательных путях (в носу, в горле) она становится причиной острого и хронического синусита, фарингита, тонзиллита.

В большинстве случаев описанные выше симптомы сочетаются с выраженным нарушением общего самочувствия больного. У него повышается температура до 38-40 градусов С, нарушается сон и аппетит, его беспокоит головная боль, разбитость, общая слабость.

Диагностика

Диагностикой синегнойной инфекции занимаются врачи различного профиля, что зависит от изначальной причины поступления больного в стационар.

В пользу внутрибольничной инфекции говорит вспышка заболевания среди контактирующих между собой людей: пациентов одного отделения или проходящих один и тот же вид исследования.

Не составляет трудностей определить кожную форму болезни: края раны, гной и повязки окрашиваются зеленовато-синим пигментом.

Основа диагностики заболевания – это выделение возбудителя одним из методов:

- Бактериологическим – проводится посев на питательные среды мазков, взятых из очага инфекции (зева, уретры, раны) или биологического материала больного (крови, мочи, ликвора, выпотной жидкости). По характеру и свойствам выросшей колонии микроорганизмов бактериологи определяют вид бактерии, ее чувствительность к антибиотикам или бактериофагу.

- ПЦР (полимеразная цепная реакция) – сверхчувствительный метод, способный уловить даже единичные микробные клетки в исследуемом материале. При помощи специальных реагентов лаборант выделяет плазмиды бактерий, многократно их копирует и определяет их наличие в растворе. В результате анализа указывается наличие возбудителя, его вид и рассчитанное количество микробных тел в исследуемом образце.

- Серологическим – это определение в крови больного специфических антител к синегнойной палочке. Метод косвенно говорит о ее наличии и используется лишь в тех случаях, когда непосредственное выделение возбудителя затруднительно (при пневмонии и поражении внутренних органов).

Терапия

Лечение синегнойной инфекции проводится антибактериальными препаратами после определения чувствительности к ним возбудителя.

Бактерии чувствительны к пеницилинам, аминогликозидам, фторхинолонам и цефалоспоринам. Антибиотиком выбора для лечения синегнойной инфекции является ципрофлоксацин, на сегодняшний день он обладает максимальной активностью против псевдомонады. Несколько уступают ему по эффективности, но тем не менее воздействуют на синегнойную палочку гентамицин, тобрамицин, амикацин.

Нередко синегнойная инфекция требует назначения антибиотиков резерва – новейших препаратов, пользоваться которыми можно лишь в безвыходных случаях. Например, если на все антибиотики более старых поколений у микроорганизма выработалась устойчивость. На сегодняшний день в резерве находятся препараты группы карбапенемов: меропенем, имипенем.

Для большей эффективности терапии к антибактериальным препаратам добавляют препараты бактериофагов – вирусов, которые вызывают гибель синегнойной палочки.

Однако, особенности взаимодействия вируса и бактерии не всегда позволяет добиться желаемого результата.

Бактериофаг не уничтожает микробную колонию полностью, чтобы не лишиться среды обитания, чем увеличивает риск хронизации инфекции.

Основной способ борьбы с синегнойной палочкой – это обширный комплекс мероприятий по предотвращению ее накопления в больничной среде.К ним можно отнести тщательную личную гигиену медперсонала, строгое соблюдение санитарных правил при обработке перевязочного материала, инструментария, периодическую смену дезсредств. Кроме того, важнейшее значение приобретает рациональное назначение антибактериальных препаратов, особенно у детей.

Попытки лечить больного неподходящим антибиотиком, не соблюдая рекомендованные дозы и длительность курса, многократно увеличивают риск развития резистентности к препарату у синегнойной палочки.

***

Следует понимать, что наличие в результате бактериологического посева синегнойной палочки – это еще не диагноз. Синегнойная инфекция – это воспалительный процесс, который развивается при определенных условиях. Если признаков гнойного воспаления у взрослого или ребенка нет, то синегнойную палочку относят к условно-патогенной микрофлоре и не проводят специфического лечения.

: кишечные инфекции – Доктор Комаровский

Мнения, советы и обсуждение:

Источник: https://uhonos.ru/infekcii/sinegnojnaya-palochka/

Синегнойная инфекция у детей

Синегнойная инфекция (известна также как пиоцианозы) – это инфекционные заболевания, которые вызываются условно-патогенными микроорганизмами из рода Pseudomonas, и которые протекают схоже с пневмонией, менингитом, поражением ЖКТ, различными нагноительными процессами и сепсисом.

Эпидемиология. Синегнойная палочка имеет широкое распространение в природе, но на разных материках и в разных странах распределена неравномерно. Она «хранится» в организмах растений, насекомых, теплокровных животных и человека. В 90% проб сточных вод обнаруживают синегнойную палочку.

Распространяют возбудитель заболевания больные люди, независимо от формы инфекции, а также здоровые носители.

Носительство означает, что в организме человека есть синегнойная палочка, но симптомы заболевания не проявляются, человек выглядит здоровым.

Опасны в плане заражения загрязненные возбудителем медикаменты, медаппаратура, антисептические растворы, предметы ухода за больными, санитарно-техническое оборудование.

Во внешней среде палочки устойчивы, сложно убить их большинством антибактериальных средств и дезинфицирующих растворов. На сегодняшний день появилось множество штаммов госпитальной инфекции.

Пути передачи синегнойной палочки:

- контактно-бытовой

- пищевой

- аэрозольный (воздушно-капельный).

В стационарах можно заразиться через перевязочный материал, постельное болье, лекарственные мази и растворы, руки врачей, нянек и пр., медицинскую аппаратуру. К синегнойной инфекции высокую восприимчивость имеют дети, ослабленные из-за перенесенных прежде болезней, с ожогами, иммунодефицитами, хроническими инфекционными заболеваниями, а также в группе риска находятся новорожденные.

Болезнь фиксируется круглогодично, сезонность не выражена. Среди детей большая часть заболеваний случается в раннем возрасте. Не смотря на то, что фиксируются спорадические случаи синегнойной инфекции, в стационарах и в отделениях для новорожденных могут быть вспышки лиоцианозов, с довольно большим числом заболевших.

Синегнойная палочка Pseudomonas aeruginosa относится к семейству Pseudomonadaeeae и роду Pseudomonas. Она представляет собой грамотрицательный подвижный аэробный микроорганизм, размер которого составляет 0,5—0,6×1,5мкм.

Форма: палочка со жгутиком, без выраженной капсулы. В спецлитературе зафиксировано 200 штаммов синегнойной палочки.

Лучше всего она развивается во влажной среде, но высушенные палочки могут выживать и накапливаться, к примеру, в больницах при недостаточной уборке (в пыли).

Штаммы P. aeruginosa природно резистентный к широкому спектру антибактериальных препаратов. Синегнойную палочку нельзя убить нашатырным спиртом, фурацилином, танином. Она чувствительна к борной и муравьиной кислотам, перманганату калия.

Синегнойная палочка оказывает патогенное действие с помощью ферментов, пегментов и токсинов. Она выделяет такие токсигены как экзотоксин А, эндотоксин, экзоэнзим.

Вредят организму также такие агрессивные продукты как гемолизин, нейраминидаза, внеклеточная слизь, фосфолипаза, протеолитические ферменты. У P.aeruginosa существует сложная мозаика антигенов, которые локализуются в жгутиках, слизистой капсуле и оболочке. стимулируют специфический иммунитет антигены капсулы и клеточной оболочки.

Патогенез (что происходит?) во время Синегнойной инфекции у детей:

Проникая в организм, инфекция попадает в ЖКТ, дыхательные пути, кожу, конъюнктиву, пупочную ранку, мочевые пути. На месте попадания в организм ребенка палочка подавляет рост сопутствующей флоры из-за активности пигментов. Возбудитель связывается с поверхностью эпителиальных клеток при помощи жгутиков.

Благодаря слизистому веществу синегнойная палочка лучше сцепляется с поверхностями тканей и лучше защищена от действия нейтрофилов и фагоцитов. Нейтрофилы – элементы крови человека, которые призваны защищать организм от бактериальных и грибковых (и, в меньшей мере, от вирусных) инфекций.

Фагоциты – это клетки иммунной системы, которые так же, как и нейтрофилы, защищают организм от чужеродных частиц.

Антибиотикорезистентность P. aeruginosa способствует колонизации тканей макроорганизма. На начальном этапе инфекции важна протеолитическая активность синегнойной палочки.

Глубокое повреждающее воздействие на ткани макроорганизма оказывает экзотоксин А, блокирующий синтез белка в клетках.

В дальнейшем развитии патологического процесса значительную роль играет эндотоксин, который вызывает экссудацию в просвет кишечника и способствует нарушению микроциркуляции в слизистой оболочке кишки.

Фосфолипаза вызывает изъязвления и некроз тканей, играет роль в формировании очагов абспедирования. Экзоэнзим способствует генерализации заболевания, но этот процесс зависит не только от него. Генерализация болезни означает, что инфекция поражает множество органов ребенка.Выздоровление при синегнойной инфекции обусловлено формированием антитоксического иммунитета.

Симптомы Синегнойной инфекции у детей:

От локализации процесса зависит проявленная симптоматика синегнойной инфекции у детей. Часто наступает поражение дыхательных путей, развивается пневмония и ЖКТ (желудочно-кишечный тракт), возникает энтероколит. Также случаются отиты, менингиты, пиелонефриты, остеомиелиты, сепсис, поражение глаз.

Пневмония начинается остро, температура повышается (38 °С), появляется упорный влажный кашель. Мокрота густой консистенции, обильная, вязкая, через несколько суток становится гнойной. Выражена одышка с признаками кислородной недостаточности (орбитальный и периоральный цианоз), также становятся всё более выраженными признаки сердечно-сосудистой недостаточности.

Наблюдаются морфологические изменения в легких по типу крупноочаговой, нередко сливной пневмонии, захватывающей целую долю или несколько долей. Клинический анализ крови показывает гипохромную анемию, тромбоцитопению, лейкоцитоз.

При поражении инфекцией ЖКТ возникает энтероколит. Начинаются боли в животе, жидкий стул, урчание по ходу кишечника. Больной испражняется от 5 до 15 раз за день и ночь. Испражнения жидкие, зеленоватых оттенков, есть примеси гноя и слизи, иногда с кровянистыми прожилками.

С первых дней болезни не всегда начинается интоксикация и повышение температуры (она может повышаться на протяжении 2-3 суток). В некоторых случаях при синегнойном энтероколите возникает токсикоз с эксикозом.

Из-за снижения количества бифидобактерий и полноценной кишечной палочки у больных отмечаются глубокие нарушения кишечного микробиоценоза с самого начала кишечных расстройств.

В кишечнике поражение может быть морфологически выражено как минимум катарально-эрозивным энтероколитом, как максимум – гнойно-некротическим энтероколитом. При тяжелых случаях может фиксироваться перитонит. Синегнойные палочки скапливаются в очагах деструкции (разрушения).

У старших детей при заражении через пищу появляется пищевая токсикоинфекция. Всего несколько часов длится инкубационный период, далее остро проявляются симптомы. Начинается тошнота, рвота съеденными продуктами, боли в области эпигастрия.

Температура может подниматься незначительно. Стул имеет кашецеподобную или жидкую консистенцию, наблюдаются небольшие включения зелени и слизи. Испражнение случается от 3 до 8 раз за день и ночь.

Тяжесть состояния заболевшего ребенка зависит от общего токсикоза.

При сепсисе инфекция попадает через кишечник, в более редких случаях – через нос или рот, пупочную ранку, раны на венах от катетера.Основные симптомы: пневмония (плевропневмония) с симптомами нарастающей дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности и кишечный синдром в виде энтероколита, тяжелый токсикоз с поражением ЦНС.

Случаются приступы судороги, сознание нарушается (как максимум – ребенок впадает в кому).

Особенности заболевания у новорожденных детей. В отделениях для новорожденных случаются вспышки синегнойной инфекции. В особой группе риска – недоношенные малыши. Заражаются дети в основном через недостаточно продезинфицированные руки персонала. Наиболее часто поражается желудочно-кишечный тракт с развитием тяжелого энтероколита с геморрагическим компонентом.

Нередко фиксируют изъязвления и перфорации слизистой оболочки кишечника. Случается значительная потеря массы тела вследствие обезвоживания. Диарея сопровождается выраженным абдоминальным болевым синдромом. Инфекция может поражать не только ЖКТ, но и кожу, глаза, пупочную ранку, уши.

Конъюнктивит может быть слабо выражен (чуть-чуть слипаются веки) или в тяжелой форме (резкая гиперемия конъюнктивы, отек и эритема век, гнойное отделяемое).

У новорожденных с низкой массой тела легко возникают средние отиты. Появляются такие симптомы: раздражительность, рвота, повышение температуры, есть вероятность диареи. Во многих случаях отмечаются также сопутствующие острые респираторные инфекции, омфалит, конъюнктивит.

Диагностика Синегнойной инфекции у детей:

Для постановки диагноза пиоцианоза у детей необходимо провести бактериологическое и серологическое исследования. Синегнойную палочку выделяют из кала, мокроты, мочи, крови, спинномозговой жидкости, бронхиальных смывов и пр.

Врачи могут дополнительно назначить бактериологическое исследование смывов с предметов ухода за больными, с медицинской аппаратуры в очагах инфекции, с санитарно-гигиенического оборудования и т. д. Если в биоматериале обнаружена синегнойная палочка, оценивают ее количество.

Лечение Синегнойной инфекции у детей:

В комплексной терапии пиоцианозов (синегнойной инфекции) у детей важное место занимают антибиотики.

Штаммы синегнойной палочки резистентны к большей части антибактериальных препаратов, потому для лечения часто назначают антибиотики широкого спектра действия (цефалоспорины 3-го и 4-го поколений).

Тяжелые и затяжные случаи синегнойной инфекции лечат противосинегнойным у-глобулином и гипериммунной антитоксической донорской плазмой.

Профилактика Синегнойной инфекции у детей:

Специфическая профилактика синегнойной инфекции не получила широкого распространения.

Существуют вакцины, основанные на анатоксине, а также апробирована гентавалентная вакцина (производство США) для вакцинации в хирургических стационарах.

Существуют предположения, что вакцины перспективны не только для профилактики, но и для лечения пиоцианозов в случаях полирезистентности к антибиотикам выделяемых от больных штаммов синегнойной палочки.

Источник: https://u-doktora.ru/bolezni/sinegnoynaya-infekciya-u-detey

Симптомы и лечение синегнойной инфекции

Это острое инфекционное заболевание, вызываемое микробами рода Pseudomonas, протекающее с поражением желудочно-кишечного тракта, дыхательной системы, ЦНС, других органов и систем. Из этой статьи вы узнаете о том, почему возникает синегнойная инфекция у детей — пути передачи, лечение, симптомы, возбудитель, профилактика, фото заболевания.

Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa) относится к семейству Pseudomonadaceae, роду Pseudomonas, который включает 6 видов (P. aeruginosa, P. putida, P. aurantiaca, P. cepacia, P. maltophilia, P. testosteroni), различающихся по О-антигенной специфичности и межвидовым серологическим связям.

P. aeruginosa — грамотрицательная, подвижная палочка, облигатный аэроб. Обычно не имеет капсулы и не образует спор.

Быстро растет на обычных питательных средах, на агаре формирует мягкие радужные колонии, имеющие желто-зеленую флюоресцирующую окраску. Бактерии имеют О- и Н-антигены, капсульные антигены слизи 4-х групп (Si, S2, S3, S4).

По соматическому О-антигену различают 13 серогрупп, по жгутиковому Н-антигену — около 60 сероваров.

Патогенные свойства синегнойной палочки обусловлены комплексом токсинов и активных ферментов.

- Описаны экзотоксины А, В, С;

- Имеются — эндотоксин, поражающий сосуды;

- Эндогемолизин, вызывающий гемолиз эритроцитов и некроз клеток печени;

- Лейкоцидин — фермент, вызывающий лизис лейкоцитов;

- Коллагеназа, эластаза и др.

Возбудитель синегнойной инфекции продуцирует гликокаликс (слизеподобную капсулу), вероятно, имеющий отношение к патогенности и защищающий микроорганизм от фагоцитоза.

Лечение синегнойной инфекции у ребенка должно быть начато незамедлительно. Синегнойная палочка слабо чувствительна к широко применяемым антисептикам и антибиотикам.

Эпидемиология

Синегнойную инфекцию можно подхватить от людей и животных, больных и носителей. Особенно опасны больные с нагноившимися ранами, пневмонией.

Механизмы передачи: фекально-оральный, капельный, контактный. Пути передачи синегнойной инфекции — контактно-бытовой (преимущественно), воздушно-капельный и пищевой. Факторы передачи — мясные и молочные продукты, молоко.Синегнойная палочка широко распространена в природе: почве, воде открытых водоемов после ее загрязнения фекально-бытовыми сточными водами. Возбудитель обнаруживают в желудочно-кишечном тракте человека, многих животных и птиц.

Нередко синегнойную палочку выделяют с поверхностей губок и щеток для мытья рук, мыла, дверных ручек, водопроводных кранов, поверхностей кроватей, весов для взвешивания детей, столов для пеленания, кувезов для новорожденных, со смывов рук медицинского персонала.

Возможна обсемененность медицинской аппаратуры: электроотсосов, дыхательных и наркозных аппаратов.

Синегнойная инфекция у детей — внутрибольничная инфекция хирургических, ожоговых, педиатрических и акушерских стационаров, в которых возможны эпидемические вспышки вследствие нарушения правил санитарно-противоэпидемического режима. Однако чаще регистрируются спорадические заболевания.

Симптомы синегнойной инфекции появляются у ребенка в 10 раз чаще, чем у взрослых. Особенно восприимчивы новорожденные, недоношенные, малыши первых месяцев жизни. У детей старшего возраста инфекция возникает редко и только на фоне предрасполагающих факторов: ожогов, хронических гнойных инфекций, применения лечебных средств, снижающих естественную резистентность организма к инфекциям.

Сезонность не выражена. Лечение ребенка от синегнойной инфекции проводят в любое время года.

Патогенез

Входными воротами являются желудочно-кишечный тракт, кожа, пупочная ранка, конъюнктива, дыхательные и мочевыводящие пути. Инфекция развивается при значительном снижении резистентности макроорганизма.

Синегнойная палочка поражает различные органы и системы, в том числе кожу, подкожную клетчатку, желудочно-кишечный тракт, мочевые пути, легкие, мозговые оболочки, кости, глаза, уши и др. Локализация патологического процесса зависит в первую очередь от входных ворот инфекции.В детском возрасте чаще поражаются кожа, пупочный канатик и желудочно-кишечный тракт; у пожилых больных первичный очаг, как правило, локализуется в мочевых путях. Поражение желудочно-кишечного тракта может развиваться первично или вторично при заносе возбудителя из других очагов инфекции (например, при сепсисе, пневмонии).

Последний вариант реализуется почти исключительно у грудничков первого полугодия жизни, с глубокой недоношенностью, гипотрофией 2-3 степени.

В патогенезе синегнойной инфекции ведущая роль принадлежит токсинам, оказывающим как местное, так и общее действие.

Значительную роль играют также инвазивные свойства синегнойной палочки, которые способствуют быстрому развитию бактериемии.

Гематогенная диссеминация возбудителя характеризуется появлением многочисленных вторичных очагов в коже, сердечной мышце, легких, почках и мозговых оболочках.

Патоморфология

При поражении желудочно-кишечного тракта выявляют воспалительные изменения в кишечнике различной степени выраженности — от легких катаральных до массивных язвенно-некротических.

В тяжелых случаях обнаруживают перфорацию кишки с развитием фибринозного перитонита и кровотечения.Особенно глубокие изменения развиваются при сочетании синегнойной палочки со стафилококком и другими условно-патогенными возбудителями.

Симптомы появления инфекции

Инкубационный период длится от нескольких часов до 2-5 дней.

Поражение желудочно-кишечного тракта у ребят старшего возраста и взрослых обычно протекает как пищевая токсикоинфекция (гастрит, гастроэнтерит). Характерно острое начало. Появляются такие симптомы синегнойной инфекции: рвота съеденной пищей, боли в эпигастральной области или вокруг пупка.

Симптомы интоксикации выражены незначительно. Температура тела субфебрильная или нормальная. Стул кашицеобразный или жидкий до 4-8 раз в сутки, с небольшой примесью слизи и зелени. Состояние больных нормализуется на 2 — 3-й день заболевания. Могут развиться симптомы аппендицита, холецистита.

У малышей раннего возраста чаще развиваются энтероколит и гастроэнтероколит. Болезнь начинается остро или постепенно и проявляется ухудшением общего состояния, повышением температуры тела до 38 — 39° С, срыгиваниями или рвотой и частым жидким стулом до 5-6 раз в сутки (реже до 10-20).

Испражнения зловонные, с большим количеством слизи, зелени, могут наблюдаться прожилки крови. В тяжелых случаях развивается кишечное кровотечение. При пальпации живота определяется урчание, вздутие и болезненность тонкой кишки. Признаки дистального колита отсутствуют.

Ведущими симптомами являются выраженная интоксикация и постепенно прогрессирующий эксикоз. Возможно вялотекущее, длительное течение с частыми обострениями.

При этом обычно сохраняется субфебрильная температура тела, симптомы интоксикации, вздутие живота и урчание при его пальпации, снижается масса тела больного. Выздоровление наступает через 2-4 нед.

Осложнения синегнойной инфекции

Поражение респираторного тракта, обусловленное синегнойной палочкой, может развиться как первично, так и вторично. Предрасполагающими и инфицирующими факторами являются эндотрахеальная интубация, искусственная вентиляция легких.

Нередко синегнойную инфекцию выявляют у больных с бронхоэктазами, хроническим бронхитом, муковисцидозом, а также с затяжными инфекциями, по поводу которых применялись курсы антибактериальной терапии.Воспаление легких, вызванное синегнойной палочкой, возможно в любом возрасте, но чаще отмечается у детей до 2-х лет. Для пневмонии характерно затяжное течение, развитие деструкции легких.

- Синегнойная палочка нередко является причиной воспаления мочевыводящих путей. Распространение синегнойной инфекции может проводится как гематогенным, так и восходящим путем. Клинические симптомы неотличимы от подобной патологии, вызванной другими микроорганизмами.

- Поражение нервной системы (менингит, менингоэниефалит) чаще возникает вторично в связи с заносом возбудителя из других очагов инфекции при сепсисе. Возможно и первичное развитие менингита: синегнойная палочка проникает в субарахноидальное пространство при люмбальной пункции, спинальной анестезии, травмах головы. Специфических клинических симптомов гнойный менингит, вызванный P. aeruginosa, не имеет. Характерны изменения ликвора — мутный, сливкообразной консистенции, с сине-зелеными хлопьями, высоким содержанием белка и нейтрофильным плеоцитозом. Заболевание протекает тяжело и в большинстве случаев заканчивается летальным исходом.

- Поражение кожи и подкожной клетчатки чаще возникает после травм, в местах хирургических и ожоговых ран, варикозных язв и др.

- Остеомиелит синегнойной этиологии встречается редко — при ранах, возникших в результате прокола (особенно в области ногтевых фаланг на стопе), при введении наркотиков.

- Поражение уха. Наиболее частой формой является наружный отит, распространенный в регионах с тропическим климатом. Он характеризуется хроническим серозно-кровянистым и гнойным отделяемым из наружного слухового канала, болями в ухе. Возможно развитие симптомов среднего отита и мастоидита.

- Поражение глаз чаще развивается после травматического повреждения, а также из-за загрязнения контактных линз или раствора для их обработки. Обычно наблюдается изъязвление роговой оболочки, однако возможно развитие панофтальмита и деструкции глазного яблока. Синегнойная инфекция у детей раннего возраста может протекать в виде гнойного конъюнктивита.

- Поражение сердечно-сосудистой системы. В редких случаях синегнойная палочка вызывает эндокардит, преимущественно на протезированных клапанах или здоровых сердечных клапанах у больных с ожогами и инъекционных наркоманов. Последствиями эндокардита часто являются метастатические абсцессы в костях, суставах, мозге, надпочечниках, легких.

- Симптомы синегнойного сепсиса наблюдаются обычно у ослабленных, недоношенных новорожденных и детей с врожденными дефектами, у больных со злокачественными новообразованиями, у пожилых пациентов, подвергшихся хирургическим или инструментальным вмешательствам на желчных протоках или мочевых путях. Клинические проявления и симптомы болезни не отличимы от сепсиса другой этиологии. В пользу синегнойной природы инфекции свидетельствуют: гангренозная эктима (округлые уплотненные участки кожи красно-черного цвета диаметром до 1 см с изъязвлением в центре и зоной эритемы вокруг, расположенные в подмышечной и аногенитальной областях) и выделение зеленой мочи (за счет окраски ее вердогемоглобином).

- Новорожденные наиболее восприимчивы к синегнойной инфекции. Они составляют группу риска и легко инфицируются госпитальными штаммами возбудителя. В дальнейшем они могут длительное время (более года) оставаться носителями синегнойной палочки, что является причиной развития вспышек острых кишечных инфекций в детских учреждениях.

- Наиболее часто встречается поражение кишечника, которое, как правило, протекает в тяжелой форме. Тяжесть состояния больных определяется токсикозом, который трудно поддается терапии и имеет длительный, упорный характер. Часто и быстро развивается эксикоз II- III степени; парез кишечника с динамической непроходимостью. Возможно развитие в тонкой и толстой кишке язвенно-некротического процесса с перфорацией и кровотечением. Может развиться сепсис.

Лечение

Этиотропное лечение синегнойной инфекции у детей: препаратами выбора являются карбокси- и уреидопенициллины (карбенициллин, тикарциллин, пиперациллин, мезлоциллин), цефалоспорины III и IV поколений (цефоперазон, цефтазидим, цефтизоксим, цефепим) и аминогликозиды II-III поколений (гентамицин, тобрамицин, амикацин, нетилмицин).

При легкой форме кишечной инфекции назначают для лечения полимиксин М сульфат и нитрофураны; при сепсисе, пневмонии показано сочетание пенициллинов, цефалоспоринов с аминогликозидами.

Препаратами резерва являются монобактамы (азтреонам), карбапенемы (тиенам, меропенем), фторхинолоны (ципрофлоксацин, ломефлоксацин, руфлоксацин и др.). Эффективным средством в борьбе с синегнойной инфекцией является гипериммунная антисинегнойная донорская плазма.

Лечение включает стимулирующие средства (иммуноглобулин, метилурацил), пробиотики, бактериофаги (пиоционеус, пиобактериофаг, интестибактериофаг) и ферментные препараты.

Прогноз лечения. При тяжелой кишечной инфекции, менингите, пневмонии, сепсисе летальность достигает 75% и более.

Профилактика синегнойной инфекции заключается в тщательном соблюдении противоэпидемического режима, особенно в госпитальных условиях, с использованием для дезинфекции современных антисептиков и их регулярной сменой.

Источник: https://www.medmoon.ru/rebenok/sinegnojnaya_infektsiya_u_detei.html