Буллы в легких причины

Буллезная болезнь легких: причины, лечение, возможные осложнения

Буллезная болезнь легких – это распространённое, как правило, врождённое заболевание, сопровождающееся аномальным увеличением лёгких, вызванным появлением в них специальных воздушных пузырей (так называемых булл) и характеризующееся накоплением повышенного количества воздуха в тканях.

Одной из первопричин распространения буллезной болезни является истончение стенок легких после спонтанного пневмоторакса.

Распространение

Чаще всего такой недуг встречается у людей пенсионного возраста и курильщиков. Очень часто буллезная болезнь встречается у подростков, когда рост органов (в нашем случае легких) не успевает за быстрым развитием тела. Также причинами могут являться хронические воспаления бронхов или долговременное наличие соответствующей патологии.

Симптомы буллезной болезни

Их заметить достаточно легко, так как происходит сдавливание сердца, вызванное ненормальным увеличением легких.

- Заметное увеличение размеров грудной клетки;

- тяжелая одышка, возможно до удушения;

- увеличение межреберных промежутков;

- сокращение подвижности диафрагмы;

- потеря веса;

- необычная утомляемость даже при малых физических нагрузках;

- увеличение прозрачности полей.

Формы

- Локальная форма – необходимо полное удаление пузырей.

- Генерализованная форма – достаточно удаления наиболее крупных булл.

к оглавлению ↑

Диагностика

- Осмотр, прослушивание и простукивание грудной клетки;

- компьютерная диагностика для точного определения местонахождения булл;

- бронхоскопическое обследование.

к оглавлению ↑

Дифференциальный диагноз

Основными признаками, требующими тщательной дифференциации являются характер и выраженность одышки, которая характерна для бронхита . Следует различать, что при эмфиземе , даже в состоянии абсолютного покоя, механизмы компенсации находятся на максимуме. При бронхите же происходит гораздо менее резкое нарушение механических свойств легочных тканей.

Окончательная диагностическая картина составляется лишь после полного клинического наблюдения и полного сбора родового анамнеза.

Осложнения

- Сердечная либо дыхательная недостаточность;

- цианоз.

Лечение

Прежде всего, необходимо уяснить, что легче всего буллезную болезнь вылечить на стадии бронхита или спонтанного пневмоторакса .

Необходимыми мероприятиями являются полнейший отказ от физических нагрузок, кислородотерапия и специальная дыхательная гимнастика курсом в 21 день.

Хирургические методы лечения

- При эмфиземе с громадными буллами – срочное полное удаление пораженной легочной ткани;

- при локальной форме заболевания – аксиллярная миниторакотомия, в крайних случаях – переднебоковая торакотомия;

- при буллезном поражении обоих легких – тотальная стернотомия;

- в случае гигантских булл в одном лёгком и малыми поражениями в другом – торакотомия легкого с гигантскими буллами, затем передняя медиастинотомия противоположного.

Лечение народными методами

Общими рекомендациями являются прикладывание отварного картофеля к грудной клетке, вдыхание его паров или же обильное питье сока ботвы картофеля.

- Смешать одинаковое количество листьев шалфея, сосновых почек, плодов аниса, а также корня алтея и солодки. Залить кипятком, процедить через 3 часа, принимать перед едой по ½ стакана настоя.

- 100 г гречихи (только брать цветки) залить ½ литра кипятка, настоять пару часов. Принимать по полстакана раз в три-четыре часа.

- 3-4 чайных ложки листьев белокопытника залить 300 мл кипятка и выдержать 60 минут. Принимать по 2 чайные ложки раз в 2 часа.

к оглавлению ↑

Профилактика

Профилактика буллезной болезни в целом схожа с профилактикой хронического бронхита. Необходимо беспрекословное исключение курения табака и наркотических веществ, контакта со стимулирующими факторами.

Прогноз

Необходимо понимать, что прогнозы, как и лечение, являются индивидуальными для каждого отдельного случая. При несвоевременном обращении к врачу заболевание будет прогрессировать и приведет к потере трудоспособности и частичной инвалидности.

Выводы

На данный момент буллезная болезнь находится на стадии исследования, но своевременная профилактика и операционное вмешательство способны навсегда излечить вас от этого недуга.

Источник:

Буллезная болезнь легких — эмфизема

Буллезная болезнь легких – заболевание, характеризующееся значительным увеличением размеров легких, что вызвано наличием в них булл, то есть воздушных пузырей, а также наличием большого количества воздуха в тканях. Чаще болеют люди пенсионного возраста.

↑

Буллезная болезнь легких — причины болезни

Заболевание характеризуется тем, что пузырьки в легких, альвеолы, расширяются сверх меры и не имеют возможности сократиться вновь.

Это ведет к тому, что малое количество кислорода попадает в кровь, а углекислый газ не выходит из организма.

Это может стать причиной сердечной недостаточности.

Буллезная болезнь диагностируется в том случае, когда здоровые ткани и участки легких соседствуют с пораженными.

Опасность данного заболевания заключается в том, что стенки булл могут сильно истончиться.

Это приведет к тому, что при больших перепадах давления к грудной клетке, которые возникают при кашле и физической нагрузке, стенки могут просто лопнуть. В этом случае воздух, находящийся в данном пузыре, распространится по плевральной полости, то есть участка около легких.

Большое скопление воздуха может быть причиной остановки сердца.

Согласно статистике мужчины в два раза больше подвержены опасности возникновения данного заболевания, нежели женщины.Для буллезной болезни легких характерно поражение не всего органа, а лишь определенной его части.

Чрезмерное растяжение тканей легких появляется в случае:

- хронического бронхита;

- бронхиальной астмы;

- возникновения болезней легких, например, туберкулеза;

- курения;

- загрязненного воздуха, который часто встречается в больших городах.

При хроническом течении бронхита бронхи опухают, и проход, по которому протекает воздух, сужается.

Это может вести к образованию воспалений легочных мешков.

В загрязненном воздухе находится достаточное количество микроорганизмов, которые при попадании в организм негативно влияют на органы, что ведет к возникновению различного рода заболеваний, в том числе и буллезной болезни.

↑

Симптомы проявления заболевания

На начальной стадии заболевание протекает бессимптомно. Буллезная болезнь выявляется только в том случае, когда поражено большое количество тканей органа.

При этом возникают следующие симптомы:

- одышка, которая похожа на удушение;

- усталость и боли в груди, возникающие наиболее часто после физических нагрузок;

- значительные сокращения веса;

- существенное увеличение размеров грудной клетки;

- расширение промежутков между ребрами;

- неподвижность диафрагмы;

- дыхание с присвистом;

- стойкие хрипы;

- влажный кашель;

- тошнота.

Из-за постоянной нехватки кислорода в крови появляются боли в сердце. Ногтевые пластины в верхней и нижней части меняют свой цвет.

Смещение диафрагмы ведет к тому, что нарушается газообмен.

При обнаружении у себя симптомов заболевания необходимо без промедления обратиться за врачебной помощью. Промедление, неправильное лечение и уж тем более самолечение может привести к серьезным осложнениям, вплоть до инвалидности и летального исхода.

↑ http://feedmed.ru/bolezni/organov-dyhaniya/bulleznaya-legkikh.html

Диагностика и специальные процедуры

При выявлении симптомов нужно прийти на осмотр к пульмонологу, который с помощью специального оборудования прослушает, как работают легкие больного. Далее проводится на рентгендиагностика или компьютерная томография, что позволит определить точное местонахождение булл и их размеры.

В среднем они колеблются от 1 до 10 см.

Гигантскими называют пузыри, диаметр которых достигает 10 см. Буллы могут быть локализованы в одной области, а также распределены по всему органу, сдавливая соседние ткани.

Помимо этого, может потребоваться анализ, который даст понять о газовом обмене в крови.

Лечение буллезной болезни легких направлено:

- на устранение причин заболевания,

- восстановление газового обмена, происходящего в легких,

- устранение воспалений в альвеолах.

Патологический процесс в легких при этой патологии необратимый, поэтому полностью вылечить заболевание не удастся. Несмотря на это, стоит обратиться к врачам как можно быстрее — это поможет замедлить развитие заболевания и предотвратить осложнения.

Устранение симптомов требует комплексного лечения, которое подразделяется на:

- хирургическое.

- медикаментозное.

Народные средства нужны для облегчения некоторых симптомов заболевания, и их использование возможно только при согласовании действий пациента с его лечащим врачом.

↑

Оперативное лечение болезни

Наиболее эффективным методом лечения является хирургическое вмешательство. Вся суть в том, что хирург удаляет образовавшиеся буллы, возвращая легкие в нормальное состояние, в котором они и были до возникновения заболевания. Операция не подразумевает под собой большой надрез грудины. Процедура проводится через небольшой прокол.

Операцию лучше делать в начальный этап формирования заболевания, поскольку особо тяжелые случаи могут потребовать удаления части легкого или всего органа. Но такие случаи в медицинской практике довольно редки.

↑

Медикаментозная терапия заболевания

Медикаментозное лечение в первую очередь направлено на устранение причин возникновения заболевания.

В комплексе медикаментозного лечения используют различные группы препаратов:

- бронхолитики,

- диуретики,

- антибиотики,

- гормоны.

Если буллезная болезнь появилась из-за проблем с бронхами, то пациенту назначаются бронхолитические препараты и глюкокортикоидные гормоны.

Если проблемы с легкими вызвали сердечно — сосудистую недостаточность, то больному назначают диуретики – препараты, которые выводят из организма лишнюю жидкость.

Источник: https://legkieplus.ru/zabolevaniya/bulleznaya-bolezn-legkih-prichiny-lechenie-vozmozhnye-oslozhneniya.html

Буллезная болезнь легких. Буллы лёгких

содержание

Дыхательная система человека, казалось бы, идеально приспособлена и «сконструирована» эволюцией для газообменных процессов, и единственное, что может снизить ее КПД – это недостаточное содержание кислорода в воздухе.

Однако это, к сожалению, далеко не так.

Органы дыхания сложны по строению и подвержены многочисленным заболеваниям, некоторые из которых связаны не с недостатком, а с избытком воздуха, завоздушиванием внутренних полостей легочно-бронхиальной газообменной системы.

Многим известно слово «эмфизема», которое означает избыточное содержание или скопление воздуха там, где его не должно быть вообще – как, например, при эмфиземе легких (патологическое расширение альвеол) или эмфиземе подкожной (возникающей при некоторых видах легочной травмы).

Иногда говорят также об эмфиземе буллезной, или просто о буллезной болезни (буллы легких); можно встретить термины «блебы» (от англ. blebs – пузыри), «буллезное легкое», «ложная легочная киста» и т.д.

В общей сложности употребляется свыше 20 очень близких по смыслу нозологических определений, – что и создает некоторую путаницу, поскольку каждый из терминов подразумевает те или иные нюансы сходных, но не тождественных патологических изменений.

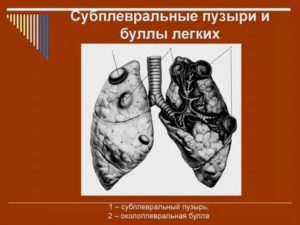

Согласно одному из наиболее точных определений, которое было дано на международном CIBA-симпозиуме в 1958 году, буллой следует считать воздушную полость размером более 1 см (в отличие от более мелких пузырей-блебов, которые представляют собой скопления воздуха под плеврой и в легочной ткани).

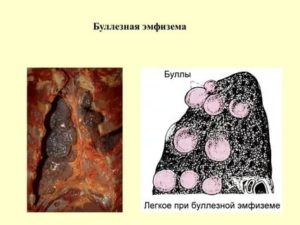

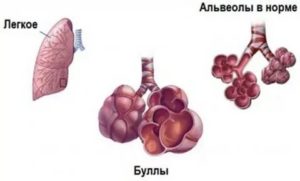

Таким образом, буллы – это патологическое расширение легочных альвеол, в значительной степени утративших эластичность и способность сокращаться до нормальных размеров; буллезная болезнь (буллезная эмфизема) – расширение, увеличение легких за счет образования булл, гигантские варианты которых могут достигать 10 см в диаметре.

Статистические данные выявляют ряд возрастных и гендерных тенденций в структуре заболеваемости. В частности, установлено почти двукратное преобладание мужчин среди пациентов с буллезной болезнью, прямая корреляция частоты выявления с возрастом обследованных, и т.п.

2.Причины

Этиопатогенез буллезной болезни остается предметом исследований и обсуждений.

К основным причинам формирования альвеолярных булл относят, в частности, инфекционные заболевания легких, возрастные дистрофические изменения в стенках альвеол, экологические факторы (загрязнение воздуха в крупных городах), наличие хронического бронхита, туберкулеза, бронхиальной астмы.

Во всех без исключения исследованиях, посвященных данной проблеме, подчеркивается патогенная роль курения; так, те или иные изменения эмфиматозного типа обнаруживаются у 99% курильщиков, и этот фактор риска является доминирующим в 90% случаев диагностированной буллезной болезни.

В ряде исследований подтверждается также роль таких факторов, как высокая плотность населения и низкий социально-экономический уровень развития региона (следствием чего является нездоровый рацион питания), переохлаждения, врожденные аномалии ферментогенеза и др.

3.Симптомы и диагностика

Буллезная болезнь чревата сокращением содержания связанного кислорода в крови и нарушениями вывода отработанной углекислоты; это может привести к сердечной недостаточности (вплоть до остановки сердечной деятельности) и ряду других серьезных осложнений – в частности, истончению и разрыву альвеолярных стенок при интенсивной физической нагрузке или сильном кашле, воспалениям легочных мешков и т.д.

Однако начальные стадии, как правило, бессимптомны; лишь при значительной площади легочной ткани, пораженной буллезными расширениями, появляется одышка, физическая и умственная утомляемость, снижение массы тела (нередко с непропорциональным расширением межреберных пространств и грудной клетки в целом), хрипы и присвист в дыхании, «мокрый» кашель. По мере нарастания сердечной и дыхательной недостаточности присоединяется специфическая симптоматика в виде болей в груди, цианозной бледности, характерного цвета ногтей и пр.

Диагностика проводится с применением спирометрической аппаратуры, рентгеновских и томографических методов, лабораторных анализов крови (вкл. специальное исследование процессов газообмена).

4.Лечение

Следует отметить, что на данном этапе развития медицины патологические изменения легочной паренхимы являются необратимыми; таким образом, речь может вестись только о приостановлении процесса и паллиативном смягчении его последствий. Решающее значение имеет стадийность: чем раньше выявлена буллезная тенденция, тем эффективней указанные меры.

Лечение обычно носит комплексный или комбинированный характер, т.е. может включать как консервативные, так и радикальные подходы (малоинвазивное хирургическое вмешательство эффективней медикаментозной терапии).

В зависимости от установленной этиологии и доминирующей симптоматики, могут быть показаны диуретики, бронхолитики, антибиотики (при наличии сопутствующего или фонового воспаления), гормональные средства. Назначается также особая дыхательная гимнастика и ЛФК, периодические курсы профилактического лечения.

Строго обязательным является пожизненное исключение вредных привычек и нормализация образа жизни; в некоторых случаях рекомендуется сменить место работы, – если есть основания считать профессиональную вредность одним из этиопатогенетических факторов.При соблюдении всех перечисленных выше условий прогноз сравнительно благоприятный; в противном случае буллезная болезнь прогрессирует, результатом чего является инвалидность, а при дальнейшем утяжелении легочно-сердечной недостаточности – летальный исход.

Источник: https://medintercom.ru/articles/bully-lyogkih

Буллезная эмфизема легких: что это такое, продолжительность жизни, симптомы и лечение

Буллезная эмфизема легких – это одна из форм хронических заболеваний легких. Данное патологические состояние характеризуется деструкцией перегородок альвеол легкого с последующим образованием в них воздушных кист (булл).

Клинические особенности недуга

Для патологии характерно разрушение стенок альвеол из-за чрезмерного их растяжения. В результате в легких появляются участки скопления воздуха – эмфизематозные буллы. Эти легочные пузырьки постепенно сдавливают здоровые участки, что приводит к спаданию части легкого. Одна булла может достигать размера более 10 см.

Чаще буллезную болезнь в легких диагностируют у пожилых мужчин с длительным стажем курения. В группу риска входят и пассивные курильщики со слабо развитой дыхательной системой.

Схема развития эмфиземы

В основе классификации буллезной эмфиземы лежит степень распространения булл:

- Солитарная форма – образование единичной буллы.

- Локальная форма – локализация в одном-двух сегментах легкого.

- Генерализованная форма – образование легочных пузырьков более чем в трех сегментах легкого.

- Двусторонняя форма – легочные буллы появляются в двух легких.

Легочный пузырь образуется в результате комплекса причин, обоснованных влиянием внутренних и внешних факторов.

Пока не установлена точная причина заболевания, однако специалисты выделяют ряд факторов, которые провоцируют ее развитие:

- Хронические заболевания органов дыхания.

- Многолетнее курение.

- Загрязненный воздух.

- Различные легочные инфекции.

- Генетический и наследственный фактор.

- Длительная работа в запыленных непроветриваемых помещениях.

Статистика показывает, что буллы в легких образуются у 99% курящих людей, которые выкуривают больше пачки сигарет за день. Буллообразование, в этом случае, может происходить в разной степени интенсивности. Развитие болезни протекает незаметно.

От булл страдают в основном мужчины. Обусловлено это особенностями их жизни: курением, неправильным питанием, не всегда благоприятными условиями труда, переохлаждением. У подростков болезнь может развиться из-за опережающего роста грудной клетки.

Буллы в легком образуются и в результате сосудистой ишемии легких. Процессы воспаления могут привести к ослаблению и истончению стенок альвеол и изменению давления внутри. В результате чего и образуются в легких пузырьки.

Вышеперечисленные факторы могут комплексно воздействовать на организм человека. Это значительно увеличивает риск развития патологии. Общими признаками болезни будут: утомляемость, потеря сна и аппетита, ощущение слабости.

Специфические симптомы буллезной эмфиземы это:

- появление одышки, которая с развитием заболевания начинает беспокоить человека и в состоянии покоя,

- кашель с незначительными выделениями мокроты,

- болевые ощущения в груди,

- увеличение грудной клетки и изменение ее формы,

- изменение цвета кожного покрова до серого или синеватого.

Заболевание длительное время может проходить бессимптомно. Признаки появляются уже на фоне осложнений, среди которых чаще всего диагностируют спонтанный пневмоторакс.

Спонтанный пневмоторакс

Буллезный спонтанный пневмоторакс возникает как осложнение буллезной болезни легких. Для спонтанного пневмоторакса характерно скопление воздуха в плевральной полости. Чаще всего такое осложнение выявляют у мужчин в возрасте до 40 лет.

Обычно поражению спонтанным пневмотораксом подвергается правое легкое. причина появления патологии – буллезное заболевание легких.

У некурящего человека со здоровыми легкими болезнь протекает в легкой форме и часто проходит сама по себе. Немедленной госпитализации и оперативного вмешательства требует осложненный пневмоторакс, вызывающий тяжелые последствия.При спонтанном пневмотораксе происходит увеличение легочного давления внутри булл и прорыв стенки воздушной полости, что может спровоцировать коллапс легкого. Этому часто способствуют:

- сильный натужной кашель,

- поднятие тяжелых предметов,

- у женщин – изменения менструального цикла.

Спонтанный пневмоторакс редко поражает сразу два легких, в основном его определяют только в одном. Когда у пациента диагностируют осложненный пневмоторакс, то в плевральной полости органа может присутствовать серозный экссудат. Осложненный спонтанный пневмоторакс часто приводит к опасному внутриплевральному кровотечению.

Проявления патологии могут быть следующие:

- В районе пораженного легкого больной чувствует сильную колющую боль, которая часто отдает в шею, руку или живот. Болезненные ощущения иногда усиливаются при откашливании и очень глубоком вдохе.

- Одышка и затрудненное дыхание.

- Наличие сухого кашля. После откашливания больному легче не становится.

- Если спонтанный пневмоторакс приобретает серьезную форму, состояние пациента резко ухудшается. Разрыв плевры часто вызывает потерю сознания. Одновременно с этим наблюдается бледность кожных покровов, и учащается сердцебиение.

Слабый пневмоторакс обычно проходит бессимптомно или с мало выраженными признаками. Данное состояние грозит серьезными последствиями, так как больные не обращаются за медицинской помощью вовремя. Если происходит рецидив заболевания, то могут развиться такие осложнения, как гемоторакс, аспирационная пневмония, реактивный плеврит.

Диагностика и лечение буллезной эмфиземы легких

Правильной постановке диагноза помогают своевременно проведенные диагностические исследования. Определить наличие булл и точно поставить диагноз помогают следующие методы диагностики:

- Осмотр пациента и сбор анамнеза (наличие или отсутствие хронических заболеваний пациента, экологическую обстановку в месте его проживания, приверженность к курению).

- Метод перкуссии помогает определить участок повышенной воздушности.

- С помощью аускультации выявляют сухие свистящие хрипы.

- Томография и рентгенография.

- Анализ крови направлен на процентное определение углекислого газа и кислорода.

- Спирометрия помогает просчитать дыхательные объемы.

Диагностические мероприятия назначаются врачом-пульмонологом, который и ведет пациента на протяжении болезни. Если появляются осложнения, то пациента курирует торакальный хирург.

Полное излечение от заболевания возможно лишь при устранении главной причины его появления.

Пациенту необходимо:

- отказаться от курения и физических нагрузок,

- больше гулять,

- правильно питаться,

- не переохлаждаться,

- принимать поливитамины.

Лечение болезни может быть медикаментозным или хирургическим. В некоторых случаях возможна терапия народными методами.

На данный момент самым действенным считается оперативное вмешательство. Во время хирургической операции происходит удаление легочных пузырьков, в результате чего у больного происходит облегчение дыхания.

При сильном поражении легкого возможно его удаление или пересадка.

Лечить буллезную болезнь легких можно при помощи медикаментов. Врач может выписать такие препараты:

- Бронхолитики, устраняющие спазм. Часто для этого применяют различные аэрозоли.

- Препараты на основе гормонов (глюкокортикостероиды).

- Диуретические средства.

- Антибиотики (если имеет место присоединение бактериальной инфекции).

Эффективным способом лечения является оксигенотерапия. Она предполагает ингаляции газо-воздушной смесью с высоким содержанием кислорода.

Для облегчения состояния заболевшего возможно использование народных методов. Самыми известными являются следующие способы:

- применение аромамасел (бергамот и лаванда),

- массирование грудной клетки,

- использование лечебных растений (мать-и-мачехи, ромашки, липы, шалфея) для приготовления отваров.

Данные методы направлены на расслабление мышц бронхов и отхождение мокроты и являются только дополнением к основному лечению.

Буллезная болезнь легких: причины, симптомы, лечение

Легкие, так же, как и другие органы человека, подвержены различным заболеваниям. В том числе возможно развитие буллезной эмфиземы легких.

Особенности недуга

Буллезная болезнь легких относится к обструктивным заболеваниям, носящим хронический характер.

При этом в органе некоторые участки ткани могут становиться более воздушными из-за того, что альвеолы (пузырьки, из которых легкие и состоят) значительно увеличиваются в размерах, а их стенки разрушаются.

Во время этого процесса образовываются полости, диаметр которых превышает 1 см. В них, как правило, скапливается воздух, вследствие чего циркуляция в легких нарушается.

Статистика свидетельствует о том, что мужчины чаще подвержены этому заболеванию, нежели женщины, причем практически в два раза. Возраст также имеет значение. Пожилые люди более уязвимы для заболевания.

Характерным для данной формы эмфиземы является то, что поражается не весь орган, а лишь определенная его часть.

Буллезная болезнь легких: причины возникновения

К основным причинам, по которым возникает это заболевание, можно отнести:

- курение;

- генетическую предрасположенность (неполноценность соединительной ткани, именуемую диспластическим синдромом);

- хронические воспалительные заболевания (бронхит, бронхоэктаз, бронхиальную астму);

- туберкулез независимо от стадии;

- плохую экологию и различные загрязнения воздуха (патогенные микроорганизмы, которые живут в таком воздухе, способны воздействовать на легкие и провоцировать воспаление альвеол);

- осложнения после саркаидоза легких.

Буллы, которые образовываются вследствие развития заболевания, могут быть от 1 до 10 см в диаметре. При размерах более 10 см их принято называть гигантскими. Расположение их также может разниться.

Они могут быть как множественными (распространенными по всему объему легких), так и одиночными (локализоваться в конкретном участке).

Буллы опасны тем, что начинают сдавливать ткани, которые расположены по соседству, и, таким образом, ухудшать газообмен в органе.

Зная причины, способные спровоцировать развитие этого заболевание, можно вовремя заняться профилактикой.

Основные проявления недуга

Основной симптом, который сопутствует развитию буллезной болезни легких, – одышка, появляющаяся не внезапно, а постепенно. Причем ее особенностью является то, что трудности дыхания появляются при выдохе.

Больной в это время издает звук, который напоминает пыхтение. На начальном этапе заболевания одышка появляется исключительно при повышенных физических нагрузках, однако при прогрессировании эмфиземы может беспокоить и в состоянии покоя.

Часто она сопровождается приступами удушья, кашля, выделением мокроты.

Когда врач ставит диагноз «буллезная болезнь легких», симптомы, которые указывают на это, могут быть следующими:

- увеличение промежутков между ребрами;

- грудная клетка становится цилиндрической формы;

- диафрагма менее подвижна;

- возможно появление болевых ощущений, которые значительно усиливаются во время кашля;

- быстрая утомляемость, состояние общей слабости.

Если прогрессирует буллезная болезнь легких (история болезни зависит от причины возникновения), при отсутствии должного лечения может развиться дыхательная недостаточность, которая выражается в том, что вены на шее вздуваются и становятся синими.

Помимо этого, больной с буллезной формой эмфиземы сильно худеет. Это происходит из-за того, что практически вся энергия тратится исключительно на процесс дыхания.

Напряженная физическая работа или чрезмерные эмоции могут привести к спонтанному пневмотораксу (состояние, когда воздух попадает в плевральную полость).

При интенсивных болевых ощущениях возможно развитие острой сосудистой недостаточности.Степень коллапса легкого влияет на выраженность одышки и тяжесть общего состояния больного. От этого и зависит тактика дальнейшего лечения, которое может быть направлено на устранение симптомов или активное дренирование плевры.

Особенности диагностики

Поставить этот диагноз может только опытный специалист, вот почему при обнаружении у себя хотя бы некоторых из перечисленных симптомов нужно обратиться к пульмонологу.

Врач проведет осмотр, после чего с использованием инструментов прослушает легкие во время их работы.

После проведенных действий, как правило, больного направляют на КТ или рентген легких, а также на анализ, который выявит газовый состав крови.

На основании этих исследований врач может назначить лечение или дополнительное исследование (пикфлоуметрию и спирометрию).

Тактика терапии

Если поставлен диагноз «буллезная болезнь легких», лечение в большинстве случаев направлено на устранение воспаления альвеол и восстановление нарушенного газообмена в легких. Избавление от симптомов заболевания проходит исключительно комплексно.

Однако стоит помнить, что даже если лечение начать на ранних стадиях, изменения легочной ткани, которые произошли вследствие развития буллезной эмфиземы, будут необратимы. Все меры, предпринятые для устранения симптомов, помогут лишь остановить дальнейшее прогрессирование заболевания.

Именно поэтому буллезная эмфизема легких (история болезни и тактика лечения зависят от причин и симптомов) требует незамедлительного вмешательства.

Существуют два метода лечения заболевания: хирургический и медикаментозный.

Хирургический метод

Если поставлен диагноз «буллезная болезнь легких», операция будет наиболее эффективным методом. Во время ее проведения удаляются буллы, которые образовались. Это поможет уменьшить объем легких, вследствие чего дыхание приходит в норму. В данном случае операцию нужно проводить как можно раньше, чтобы не допустить развития осложнений.

Проведение ее не предполагает разрезания грудной клетки, вмешательство проводится через небольшой прокол.

В исключительных случаях лечащим врачом может быть принято решение о трансплантации или удалении легкого.

Лечение с использованием медикаментов

Медикаментозный метод заключается в устранении причин, которые спровоцировали само заболевание. Именно поэтому врач должен четко понимать, что привело к развитию эмфиземы легких.

Как правило, после проведенных исследований больному назначают бронхолитические препараты в сочетании с глюкокортикоидными гормональными средствами.

Если течение заболевания привело к развитию дыхательной или сосудистой недостаточности, врачом может быть принято решение о назначении диуретиков (медикаментов, которые направлены на вывод жидкости). В зависимости от причины заболевания могут быть выписаны антибактериальные средства и теофиллины.

Вместе с тем обязательным условием во время лечения является полный отказ от вредных привычек, выполнение дыхательной гимнастики и проведение большого количества времени на свежем воздухе. Прогулки рекомендуется совершать недолгие, в умеренном темпе, причем стоит тщательно следить за процессом дыхания.

Заболевание имеет свойство длительный период времени не проявлять себя, вот почему нужно периодически проходить полное медицинское обследование, дабы избежать развития различных патологий, в том числе и буллезной болезни легких.

Источник: https://FB.ru/article/190306/bulleznaya-bolezn-legkih-prichinyi-simptomyi-lechenie

Буллы в легких: почему они появляются, и как их лечить

Буллы в легких – это образования в виде воздушных пузырьков в легочной ткани. Часто для обозначения этого явления используют термины «блеб» и «киста». Их можно рассматривать как варианты булл.

Блебом называют небольшие образования диаметром до 1 см. Строение кисты отличается от буллы качеством выстилающего ее слоя. Часто даже врачи не способны правильно дифференцировать одно от другого.

Поэтому в рамках данной статьи мы будем использовать термин «булла» в наиболее общем смысле.

Буллы могут быть единичными или множественными, одно- или многосторонними. Встречаются у взрослых, редко – у детей.

Почему возникают буллы в легком

На возникновение пузырьков в легких влияет комплекс причин, которые связаны с внешними и внутренними факторами.

[wpmfc_short code=”immuniti”]

Внешние факторы

Современные данные позволяют говорить о том, что внешнее деструктивное воздействие оказывают доминирующую роль на возникновение легочных болезней. Это, прежде всего:

- Курение;

- загрязнение воздуха;

- легочные инфекции.

Доказано, что у людей, выкуривающих пачку сигарет и более в день, буллообразование той или иной интенсивности наблюдается у 99%. Болезнь прогрессирует незаметно. У курильщиков с 20-летним стажем буллы в легких отсутствуют только у 1%. Длительное пассивное курение способно увеличивать вероятность появления легочных пузырьков.

Но так как пассивное курение редко имеет место постоянно и в течение десятилетий, вероятность этого незначительна.

Следует подчеркнуть, что у некурящих людей даже при наличии предрасполагающих факторов болезнь прогрессирует незначительно.

Проживание в неблагополучных с точки зрения экологии местах провоцирует деструктивные процессы в легких. Так же как и частые легочные инфекции.

Эти факторы по своему воздействию существенно отстают от активного курения.

Мужчины страдают от булл чаще. Это объясняется особенностями образа жизни:

- Наличием вредных привычек,

- неправильным питанием с преобладанием жиров и сахаров, дефицитом белка, овощей, витаминов;

- вредными условиями труда;

- частыми переохлаждениями и т. д.

Внутренние причины

Если деструктивный фактор внешней среды наложится на имеющуюся предрасположенность, то вероятность возникновения булл будет стремиться к 100 процентам. Среди внутренних факторов выделяют:

- Наследственный;

- ферментативный;

- механическое воздействие;

- недостаток кровоснабжения легочной ткани;

- воспалительный;

- обструктивный.

Генетические случаи образования булл возникают в любом возрасте, часто сочетаются с заболеваниями печени и связаны с недостатком белка антитрипсина и сопутствующими ферментативными изменениями.

Механический способ возникновения булл связан с анатомической особенностью первых двух ребер, которые иногда травмируют верхнюю часть легких. Было доказано, что непропорциональный рост грудной клетки (увеличение в вертикальной плоскости более чем в горизонтальной) в подростковом возрасте способен запускать процессы, ведущие к образованию булл.

Легочные пузырьки могут развиваться на фоне сосудистой ишемии легкого. Частые воспалительные процессы создают условия для ослабления стенок альвеол и ухудшения их питания.

Они ведут к изменению давления в отдельных частях бронхиол, что перенаправляет движение воздуха и способствует истончению альвеол и изменению внутриальвеолярного давления. Все это ведет к прогрессии в образовании воздушных пузырьков в легких.

Обструктивная болезнь во многих случаях является предвестником буллезных образований.

Перечисленные факторы и причины могут присутствовать комбинированно и воздействовать комплексно. Например, влияние плохого кровоснабжения легочной ткани в совокупности с перенесенным заболеванием дыхательных путей утрируется курением – все это значительно повышает вероятность развития буллезной болезни.

При каких болезнях возникает?

Появление булл в легких сопровождает следующие заболевания:

- Эмфизема различного характера;

- ложные кисты;

- легочная дистрофия;

- хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ);

- другие заболевания легких.

Легочные пузырьки возникают как основной симптом эмфиземы, при которой происходят деструктивные изменения в строении альвеолярных стенок, развиваются патологические изменения бронхиол.

В современной практике появление булл принято относить к основному симптому буллезной эмфиземы легких.

Основные проявления болезни

Течение буллезной болезни часто бессимптомно. В запущенной форме симптомы проявляются в виде осложнений:

- Пневмоторакс (в том числе с кровяным, жидкостным, гнойным выпотом-экссудатом);

- пневмомедиастинум;

- ригидное легкое;

- плевральная фистула (свищ);

- дыхательная недостаточность в хронической форме;

- кровохарканье.

Всем осложнениям свойственна однотипная клиническая картина:

- Боль в груди;

- одышка, нехватка воздуха;

- затрудненное дыхание;

- кашель;

- приступы удушья;

- учащенное сердцебиение;

- бледность кожи.

Дополнительно: при кровохарканье наблюдаются кровяные выделения из дыхательных путей алого цвета, часто – в виде пены.

Кроме того, булла может разрастаться до гигантских размеров в несколько сантиметров и оказывать давление на сердце, кровопроводящую систему, дестабилизируя их работу.

Методы диагностики

Диагностика буллезной болезни включается в себя:

- Рентгенологическое обследование;

- компьютерную томографию;

- физические методы оценки дыхательной функции;

- тораскопическое исследование с забором материала легкого.

Как лечить

На начальной стадии заболевания показаны физиотерапевтические методы лечения. Следует уделять внимание образу жизни и питанию:

- Исключить серьезные физические нагрузки, чтобы не провоцировать разрыв пузырьков;

- чаще бывать на свежем воздухе;

- беречь дыхательные пути от болезней, теплее одеваться;

- обогатить рацион питания растительной пищей;

- оказывать организму витаминную поддержку;

- отказаться от курения.

При развитии закрытого пневмоторакса лечение традиционное: пункция и дренирование плевральной полости с целью восстановления функциональности легкого.

При прогрессировании заболевания – разрастании булл, неэффективности дренажа плевральной полости, повторяющихся пневмотораксах, стойкой дыхательной недостаточности – наступает необходимость в хирургическом вмешательстве.

Нужно ли оперироваться

Медикаментозного лечения булл не существует. В зависимости от скорости прогрессии буллезной эмфиземы легкого и от выраженности осложнений решается вопрос об операции. При решении вопроса учитываются все факторы. Хирургическое вмешательство – всегда крайняя мера.

Операция по удалению булл на легком в каждом конкретном случае может проводиться как открытым способом, так и эндоскопически. В современной медицине торакальным методам отдается предпочтение. Однако величина и локализация булл иногда требует безусловного вскрытия.

Заключение

Буллезная эмфизема легкого в большинстве случае протекает бессимптомно. В зависимости от частоты и силы воздействия внешних деструктивных факторов – курения, вредного производства, плохой экологии – человек с буллами живет без каких-либо проблем десятилетия.

Заболевание, развившись, иногда прекращает прогрессирование на долгое время (например, если человек воздерживается от курения), а затем пузырьки вновь начинают увеличиваться (например, если человек вернулся к вредной привычке).

В большинстве случаев болезнь носит приобретенный характер, развивается долго и проявляет себя с возрастом. В силах человека предотвратить деструкцию собственной дыхательной системы.Принципиальное значение имеет профилактические мероприятия, своевременное и полноценное лечение, отказ от вредных привычек, нормализация образа жизни.

На видео показан процесс образования булл в лёгких

Источник: https://pulmonologiya.com/bronhi/emfizema/bully-v-legkih.html